屈曲约束支撑及粘滞阻尼器在抗震加固中的应用

陈晓强, 李 霆, 陈焰周

(中南建筑设计院股份有限公司,湖北 武汉 430071)

地震是人类社会最主要的自然灾害,我国也是遭受地震灾害最严重的国家之一。在历次地震中,建筑物的破坏和倒塌是造成大量人员伤亡的直接因素。限于目前还无法准确预测和预报地震,只能通过对建筑物进行抗震设计来减少或避免人员伤亡。按照相应规范进行了抗震设计的建筑物,能够抵抗相应烈度的地震,这已经在多次地震中得到了验证,这说明目前我国的抗震设计是必要的,也是有效的。但是,目前我国仍存在大量未进行抗震设计的建筑,还有一些建筑虽进行了抗震设计但不满足现行规范的要求。为确保这些建筑在遭遇地震时不发生较大破坏,必须对其进行抗震加固。

本文介绍了屈曲约束支撑及粘滞阻尼器这两种消能减震元件的特性,重点阐述了同时采用屈曲约束支撑及粘滞阻尼器进行联合消能减震的抗震加固技术,并结合一栋既有综合楼的抗震加固设计,介绍了该技术的具体加固设计方法及加固效果,证明了该方法的可行性。

1 抗震加固方法简介

抗震加固是指对正在使用的既有建筑进行加固、维修、改造,提高其抗震性能,满足抗震鉴定的要求[1,2]。

目前,我国抗震加固工程主要采用直接加固梁柱构件、增设抗震墙等抗侧力构件、增设支撑、设置外部框架等方法。这些传统方法主要通过提高结构自身的刚度和强度,抵抗地震作用,属于“硬碰硬”的刚性抗震。它们在提高结构自身抗震能力的同时,也一定程度上加大了地震作用效应,而且施工相对复杂,施工周期长,通常需要中断建筑物的使用。

近年来,一些学者及工程技术人员尝试将消能减震技术应用到既有建筑的抗震加固中来[3~8],这改变了传统的刚性抗震加固思想,通过增设消能元件消耗输入到结构中的地震能量,减小原有主体结构遭受的地震作用,从而避免主体结构发生严重破坏或倒塌,达到了柔性抗震加固的目的。这种消能减震的加固技术,仅需要增设一些消能元件,安装简单、施工周期短,对建筑物使用干扰小,并且可更换。

新的《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009)已经吸纳了“消能支撑”这一消能减震加固技术[1]。由于消能减震技术在建筑工程中还未广泛使用,而且消能元件单价较贵(加固综合费用并不贵),在结构抗震加固中应用还比较少。同时采用屈曲约束支撑及粘滞阻尼器进行联合消能减震的抗震加固技术更是鲜有见闻。

2 屈曲约束支撑及粘滞阻尼器特性

2.1 屈曲约束支撑

屈曲约束支撑属于位移相关型消能元件,其基本工作原理为:支撑结构在地震作用下所承受的轴向力作用全部由支撑中心的芯材承受,该芯材在轴向拉力和压力作用下屈服耗能,而外围钢管和套管内灌注混凝土或砂浆提供给芯材弯曲限制,避免芯材受压时屈曲失稳。

由于没有受压失稳问题,在相同承载力条件下,屈曲约束支撑相比普通钢支撑,截面可以大大减小,使结构在小震弹性状态下的抗侧刚度减小,延长了结构周期,减小了地震作用。屈曲约束支撑具有明确的屈服承载力,在中震和大震情况下,率先屈服耗能,有效减小输入到其余主体结构构件中的地震能量,起到结构“保险丝”的作用,保护主体结构构件不发生严重破坏[9]。

2.2 粘滞阻尼器

粘滞阻尼器属于速度相关型消能元件,一般是由缸筒、活塞、阻尼孔、粘滞流体材料和导杆等部分组成,利用活塞与缸筒之间相对运动时所产生的压力差,挤压迫使粘滞流体材料从阻尼孔中通过,从而产生阻尼力,通过粘滞耗能耗散能量。粘滞阻尼器的阻尼力为:

式中,C为阻尼系数,V为阻尼器两端相对运动速度,α为阻尼指数。工程中所用粘滞阻尼器α一般取值为0.2~1,当α=1时阻尼器为线性阻尼器,当α<1时为非线性阻尼器。

线性阻尼器出力与速度成正比,小震时出力很小,大震时出力很大;非线性阻尼器相比线性阻尼器,小震时就有较大的出力,大震时出力不会非常大。对于建筑结构消能减震而言,非线性阻尼器通常更适合,它在小震下就可以起到一定的减震作用,而且可以起到抗风作用;大震时,出力又不会非常大,避免了传到相连主体结构构件上的阻尼力过大导致这些构件事先破坏。

3 屈曲约束支撑及粘滞阻尼器在抗震加固中的应用

3.1 应用现状

作为典型的消能元件,近年来,屈曲约束支撑及粘滞阻尼器在建筑结构消能减震设计中已经得到应用,新的抗震规范已经对消能减震结构设计提出了一些基本设计原则和要求[10]。借鉴了在结构抗震设计中的应用经验,屈曲约束支撑及粘滞阻尼器在一些重要建筑抗震加固中也开始得到应用,例如:北京火车站加固改造工程[3],北京饭店抗震加固工程[4],五台山体育馆加固工程[5],还有一些多高层建筑抗震加固中也分别选用了这两种消能元件中的一种[6~8]。

3.2 屈曲约束支撑及粘滞阻尼器联合消能减震的抗震加固技术

目前,抗震加固中基本是单独采用屈曲约束支撑或粘滞阻尼器。它们分别是位移相关性和速度相关性阻尼器,具有各自的特性,在工程中只采用其中一种,对整个结构的影响很明确,地震计算分析也相对简单。因此,同时采用这两种阻尼器联合消能减震的抗震加固工程鲜有见闻。

屈曲约束支撑作为位移相关型阻尼器,在小震作用下处于弹性状态,不能够消能减震,但它给结构增加了一定的侧向刚度,减小了结构小震位移,这点类似普通钢支撑,但相比相同承载力的普通支撑,其对结构侧向刚度的贡献要小很多;中大震下,屈曲约束支撑发生屈服(但不发生屈曲失稳),起到消能减震作用。粘滞阻尼器作为速度相关型阻尼器,小震下可以产生较小阻尼力,起到一定的消能减震作用,中大震下则能够消耗更多的地震能量;但粘滞阻尼器不能提供侧向静刚度,如果原结构侧向刚度很弱,小震下位移指标不满足要求,如单纯依赖粘滞阻尼器小震下的动刚度来减小结构位移,往往需要增设大量的粘滞阻尼器,由于粘滞阻尼器价格相对屈曲约束支撑要高,整个工程造价将相当昂贵。

因此,联合运用屈曲约束支撑和粘滞阻尼器进行抗震加固,可以使结构在小震、中震、大震下均能消能减震,容易满足结构小震下的弹性位移要求,使结构同时达到小、大震的抗震设防性能目标。粘滞阻尼器制作成本相对屈曲约束支撑高很多,其价格也相对贵很多,抗震加固中联合使用时,在实现抗震性能目标的前提下,尽量多使用屈曲约束支撑,少布置粘滞阻尼器,使整个加固工程费用较低。

4 联合消能减震抗震加固工程算例

4.1 工程概况

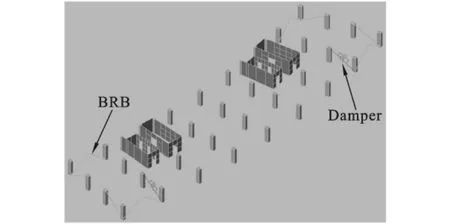

本工程为12层钢筋混凝土框架剪力墙结构综合楼,楼顶有一8 m高钢结构造型顶棚。主体结构呈圆弧形,南北(Y向)宽15~18 m,东西(X向)长57~64 m(外弧线),南北主要柱距3.00~5.00 m,东西主要柱距7.16~8.00 m;结构层高分别为5.00 m(底层)、4.50 m(2~5层)、2.95 m(6~12层)。在楼梯、电梯井处设有剪力墙,但剪力墙又薄又少且开了大洞,抗侧刚度并不大,其承担的地震倾覆力矩仅占总地震倾覆力矩的26%。1~2层为商铺,3~5层为会所,6~12层为住宅。结构模型如图1所示。

图1 结构模型(含加固消能元件)

本综合楼原处于7度设防区,二类场地二组,按照建筑抗震设计规范(2001版)[11]设计施工。汶川地震后,抗震规范对部分地区的抗震设防烈度进行了调整,该楼所在地区变为8度设防区。因此,原结构需要根据新抗震设防要求进行抗震鉴定,并进行抗震加固设计。

4.2 原结构设计计算校核

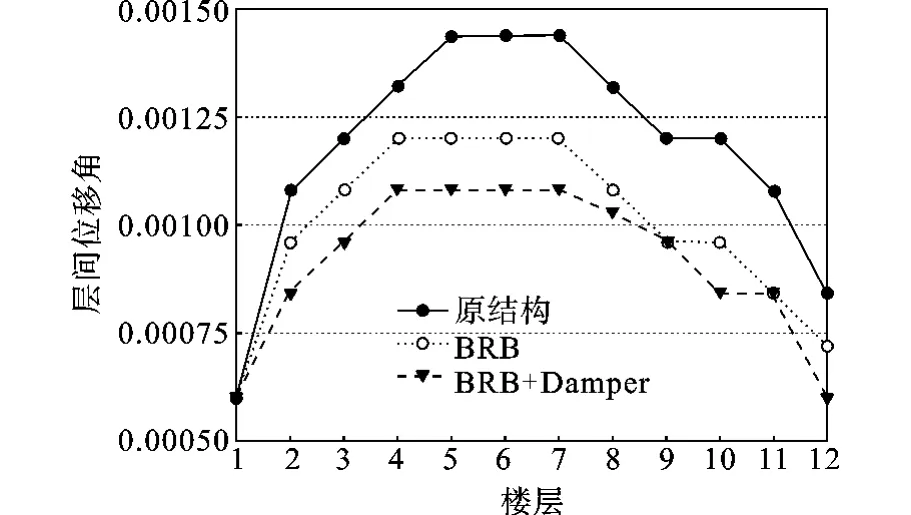

利用PKPM软件对原结构进行8度小震弹性阶段的验算表明:原结构在8度小震作用下,其层间位移角计算结果如图2所示(限于篇幅,这里仅图示了结构弱方向X向的计算结果,下同),部分楼层层间位移角不满足规范要求的1/800[11];许多梁、柱的原有配筋已不能满足8度小震的设计配筋结果。剪力墙原有实际配筋基本达到8度小震的计算结果。整体而言,整个结构的刚度及构件实际承载力均不满足8度抗震设防要求。

图2 8度小震X向层间位移角(X向地震作用)

4.3 联合消能减震加固方案

若采用传统的加固方法,需要对结构增设剪力墙,还需要对大片的梁柱进行截面加固,一方面影响了结构使用功能,并且造价高、中断建筑使用时间长,而且加固成本高。因此,可考虑消能减震加固技术。考虑到原结构刚度及强度(配筋)均不能满足现有的抗震设防要求,根据3.2节所述,采用屈曲约束支撑及粘滞阻尼器联合消能减震的抗震加固技术。

根据4.2节弹性计算结果,首先在主楼四角分别设置X、Y向屈曲约束支撑(图3中BRB),共计138根;下部5层地震作用下层间剪力较大,而且层高较高,故采用屈服承载力为80 t的支撑,其余楼层则采用60 t的屈曲约束支撑。其次,在层间位移超标的4~8层增设粘滞阻尼器(图3中Damper),阻尼系数 600 kN(s/m)0.3,阻尼指数0.3,最大出力500 kN,共计30套。

图3 典型楼层消能元件布置

4.4 抗震加固设计效果

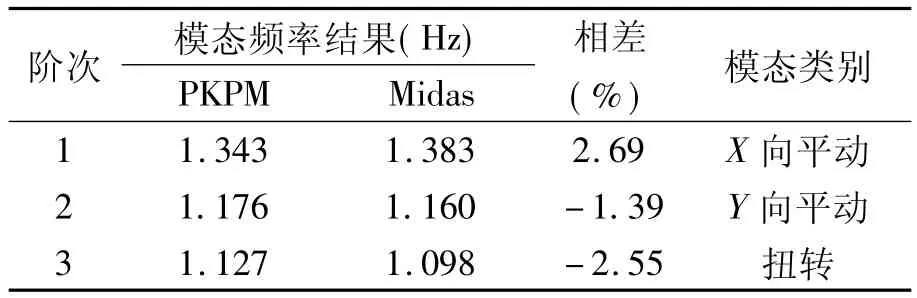

对抗震加固后的结构采用Midas Gen软件进行分析计算。首先与PKPM软件对比了原模型的周期计算结果,如表1所示:二者前三阶周期最大相差不到3%,这说明在Midas Gen中建立的模型与原设计模型是一致的。

表1 Midas Gen与PKPM模型计算结果对比

按照4.3节方案在结构模型中增设屈曲约束支撑及阻尼器。屈曲约束支撑用一般梁单元模拟即可,但需要将两端弯曲自由度释放;材料及截面积与支撑芯材一致,选用Q235钢材。粘滞阻尼器用一般连接单元模型,选用Maxwell阻尼器模型。

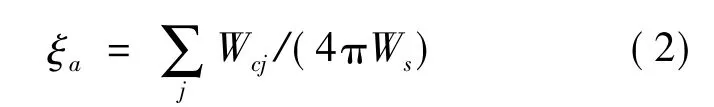

小震下由于结构处于弹性状态,仍采用规范的反应谱法进行计算,阻尼器对结构的附加阻尼比按下式进行近似估算[10]:

小震弹性计算结果如图2,通过布置屈曲约束支撑(BRB),最大的结构层间位移角刚好满足1/800的弹性限值要求,再设置粘滞阻尼器(BRB+Damper),进一步减小了结构层间位移角。利用Midas Gen的设计功能进行8度小震下钢筋混凝土配筋计算,计算结果表明原结构实配钢筋满足要求。这说明本加固方案已经满足了小震下的抗震设防要求。

图4 8度大震X向层间位移角(X向地震作用)

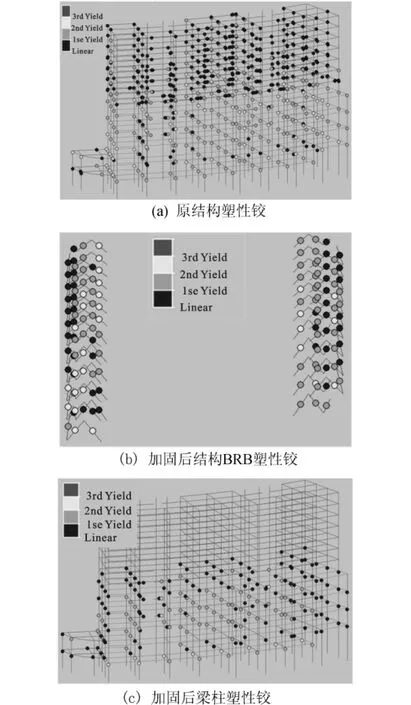

考虑到大震下屈曲约束支撑及部分结构构件会发生屈服,进入弹塑性状态,因此采用动力弹塑性时程分析方法进行分析计算。在Midas Gen中,输入原始结构构件的实际配筋,然后对梁、柱分别基于实际配筋定义塑性铰;屈曲约束支撑则根据其设计参数定义塑性铰;Midas Gen暂无剪力墙动力弹塑性分析铰模型,考虑到小震计算校核表明原结构中剪力墙配筋已经满足8度抗震设计要求,且剪力墙对整体结构抗侧刚度贡献不大,因此对剪力墙暂没有设铰。因暂缺地震安评报告,这里地震波选用了El-Centro波,有效峰值加速度调整为4 m/s2,计算时间取20 s。各楼层在20 s时程分析中的最大层间位移角计算结果如图4所示,结构塑性铰出现情况如图5所示。另外,对原结构也同时进行了8度大震的分析。对比结果表明:原结构在8度大震下,部分楼层的层间位移角已超过1/100的规范限值[11],而且梁、柱出现了大量严重屈服的塑性铰,这表明原结构达不到“大震不倒”的设防要求;加固后的结构,最大层间位移角满足要求,大部分屈曲约束支撑出现塑性铰耗能,中下部楼层梁柱出现了塑性铰,但大部分塑性铰未进入严重屈服状态,整个主体结构没有出现严重的破坏,能够达到“大震不倒”的要求。

图5 8度大震下结构塑性铰(x向地震作用)

上述分析结果表明,本工程采用的屈曲约束支撑及粘滞阻尼器联合消能减震的抗震加固技术是可行的。

5 结语

本文介绍了基于消能减震思想的结构抗震加固技术,说明了屈曲约束支撑及粘滞阻尼器这两种消能减震元件的特性及在抗震加固中的应用,重点阐述了基于屈曲约束支撑及粘滞阻尼器的联合消能减震技术在结构抗震加固中应用的可行性;并就一综合楼加固设计,介绍了该技术的具体加固设计方法及加固效果,证明了该方法的可行性。由于基于联合消能减震技术的结构抗震加固设计是一项分析过程复杂、专业技术性要求极高的工作,本文也仅作了初步探讨,仍有大量后续工作需要开展:两种消能元件在结构中的相互影响,消能元件的优化布置,消能元件参数的合理选择,加固后整体结构动力弹塑性精细分析,简化设计方法等。

[1]JGJ 116-2009,建筑抗震加固技术规程[S].

[2]GB 50023-2009,建筑抗震鉴定标准[S].

[3]北京火车站抗震加固与改造设计项目组.北京火车站抗震鉴定与加固技术[J].工程抗震,2003,(3):25-29.

[4]梁继东,董 聪,苗启松.北京饭店消能减振抗震加固的静力弹塑性分析[J].建筑结构,2005,35(8):24-26.

[5]黄 镇,李爱群,秦新刚.大跨体育馆抗震性能鉴定与加固研究[J].四川建筑科学研究,2007,33(S1):72-75.

[6]曹炳政,朱春明.消能减震技术在某既有综合楼抗震加固中的应用研究[J].四川建筑科学研究,2009,35(4):149-152.

[7]吴 轶,何铭基,郑俊光,等.耗能腋撑对钢筋混凝土框架抗震加固性能分析[J].广西大学学报(自然科学版),2009,34(6):725-730.

[8]杨 溥,姬淑艳,肖 志,等.粘滞阻尼器加固的某RC框架结构抗震性能分析及优化设计[J].重庆大学学报(自然科学版),2007,30(8):114-118.

[9]周 云.防屈曲耗能支撑结构设计与应用[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[10]GB 50011-2010,建筑抗震设计规范[S].

[11]GB 50011-2001,建筑抗震设计规范[S].