国内乡村旅游者旅游动机及消费行为研究综述

□庞兆玲 郑向敏

(1、2.华侨大学旅游学院,泉州 362021)

一、研究背景

(一)乡村旅游带动农村经济的发展

中国是一个农业大国,农村人口占全国人口的67%,但城乡居民收入差距为:3.23∶1(2011年9月数据),并且这一差距正在逐年拉大。如何解决农民、农村、农业三大问题,缩小城乡差距,帮助农民脱贫致富,是社会主义新农村建设的重点。

(二)社会发展趋势导致城乡互动关系发生改变

在工业化初期,农业大力支持工业,为工业发展提供源源不断的资源供应,现在中国已经进入了工业化快速发展的阶段,具备了工业反哺农业、城市带动农村的经济实力,中国应该顺应这一发展趋势,实现城乡之间的和谐发展。

(三)城市化刺激了城市居民的旅游动机

城市化进程加快,在导致城市生态环境破坏的同时也加大了城市居民的生活、工作压力,城市居民渴望回归自然、放松身心、舒缓压力。

(四)客观条件促进了乡村旅游的发展

1.新的假期制度

国家将原来的春节(3天)、五一(3天)、国庆(3天)、新年(1天)假期,共10天,变更为春节、国庆各3天,清明、五一、端午、中秋、新年各1天,共11天。假期总天数增加,次数增多,但时间缩短,旅游形式由长途变短途,给城市周边的乡村旅游带来了发展契机。

2.交通条件改善

城市居民的私家车数量增加,加之新农村建设也大大改善了农村地区的道路,使得农村的通达程度有了很大的提高。

以上因素催生了乡村旅游的产生与发展,2006年国家旅游局确定当年的旅游主题为“乡村旅游年”,全国各地乡村旅游开展得如火如荼,但是很多地区的乡村旅游缺乏科学规划、盲目复制、缺乏主题和风格、旅游收益远没有达到预期水平,农民的经济收入依然保持着低水平。

旅游动机是引发、维持个体的旅游活动并将这一行动导向旅游目标的心理动力[1]。一种动机可以产生不同的行为,同一行为也可能是不同的动机共同产生的。因此,一个成功的旅游目的地应该系统地掌握目标客源市场的动机,根据自身条件创造能够满足客源需求的旅游资源和旅游项目,一个有自己的特色,有深厚的文化内涵的乡村旅游目的地才是真正有灵魂、有生命、能够持续发展的目的地。

二、国内乡村旅游者旅游动机及消费行为研究综述

(一)国内乡村旅游者旅游动机研究综述

1.乡村旅游动机的主要研究视角

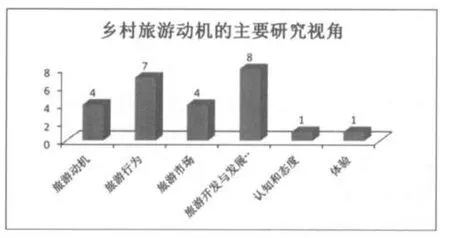

通过文献检索发现,国内对“乡村旅游动机”的研究并不是很多,有用的文献仅27篇,研究角度主要基于社会学、心理学、行为学、文化学和市场开发及发展战略(如图1所示),专门针对“乡村旅游动机”的深入研究极少,仅有4篇文章以“乡村旅游动机”为题名(邱萍,晏兰萍,2007;张春花,卢松,魏军,2007;徐培,熊云明,2009;胡绿俊,文军,2009),最多的是作为“乡村旅游开发”、“乡村旅游行为”研究的部分章节出现,研究较为浅显。

图1 乡村旅游动机的主要研究视角论文数量趋势图

2.乡村旅游动机的主要研究内容

研究内容主要是对乡村旅游动机的类型以及基于人口统计因素的动机差异分析。唐代剑,翟媛(2008)从年龄差异分析入手,利用因子分析法揭示出不同年龄段旅游者的旅游行为选择特征,最终得出结论:青年旅游市场是乡村旅游中的敏感群,是营销重点[2]。周恺,王丽,汪德根(2009)通过对实证研究发现,不同职业的乡村旅游者出游方式、旅游类型偏好存在明显差异[3]。徐培,熊云明(2009)以九江庐山周边风景区为例对乡村旅游动机进行研究发现,年龄、性别、职业、教育程度都会影响乡村旅游者的旅游动机,例如,研究发现学历越高,体验生活、增长见识的动机越强烈,学历越低,社会交往、被动参与的动机越强烈;男性更倾向于增长见识和社会交往动机等;年龄越长越倾向于体验生活、被动参与的动机,景观吸引、放松身心的动机反而减弱,25─45岁的中青年增长见识的动机较强烈[4]。张明珠,卢松等(2007)通过对上海市居民的调查研究发现,青少年学生的主导动机是游览愉悦和知识学习,中年人动机多样,主要有休闲放松、增进交往、获得尊敬和成就感;老年人则倾向于修身养性、欣赏古民居和怀旧[5]。

3.乡村旅游动机的主要研究方法

学者们采用的研究方法包括定性分析和定量分析,以定量分析为主。定量主要采用问卷调查形式获取数据,通过简单的数据统计,分析得出某一特定城市的主要动机类型,基于基础理论的研究很少。

对“乡村旅游动机”定性研究的文献占文献总数的29.6%,邱萍,晏兰萍(2007)基于“推─拉”理论对乡村旅游动机产生的原因作以阐释,并把乡村旅游动机分为以农事活动为特征的农村旅游动机、以村寨为依托的环境旅游动机和以村寨特色为载体的文化旅游动机三类[6]。黄洁(2003)将乡村旅游者的动机归结于“乡土情结”[7]。韩宾娜,王金伟(2009)认为乡村旅游的动机是乡村体验,包括教育体验、娱乐体验、逃避体验和审美体验[9]。龙玉祥(2009)认为旅游动机是文化驱使的结果,乡村旅游者追求的是高层次的精神需求和文化享受[10]。

70.4 %的文章是通过对某一城市居民或景区游客做问卷调查获取数据,对“乡村旅游动机”做定量分析,研究某一特定客源城市潜在旅游者或某一特定乡村旅游目的地现实旅游者的主要动机类型,并对乡村旅游目的地提供开发、改善建议。

4.不同等级客源城市的乡村旅游者旅游动机研究

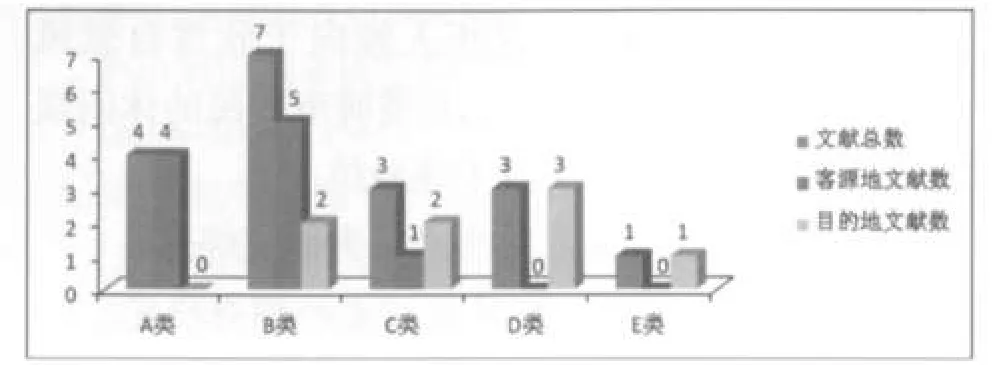

中国城市分类标准依据该城市的社会消费品零售总额、国内生产总值、市区人口和职工工资将中国的城市划分为A、B、C、D、E五类城市。从该角度看,学者们研究的城市主要集中于B类城市。其中A类城市均是作为客源市场进行研究,B类城市有5篇文章是作为客源市场,2篇文章作为旅游目的地,C类城市有1篇作为客源市场,2篇为旅游目的地,D类和E类城市均是作为目的地进行研究(如图2所示)。

图2 文献中案例城市的分布状况图

由于基于目的地的调查,调查对象会包含周边城市的城市居民,客源城市的等级与目的地城市的等级可能不匹配,无法将基于目的地调查的乡村旅游者旅游动机按城市等级的标准进行归类比较,因此本文只对基于客源城市调查的乡村旅游动机进行分析。

通过学者们的研究发现,不同等级的城市,乡村旅游动机存在很多共同点,但也略有不同。无论哪个等级的城市,其居民选择乡村旅游的动机都包括休闲娱乐、康体放松、游览观光、体验学习等共同动机,但城市级别越高,居民的工作生活压力越大,康体放松、缓解工作压力的动机就越靠前。张明珠,卢松,管兵中,陈思屹(2007)通过对上海市居民研究发现,上海市居民的乡村旅游动机主要有放松精神、领略乡村田园风光、感受人与自然的和谐相处以及增加自身阅历,而怀旧和考察学习的动机较弱[5]。张春花,卢松,魏军(2007)对上海市、南京市居民的乡村旅游动机研究发现,康体放松、游览观光、体验学习是乡村旅游的主要动机,其中年龄、性别与动机类型微弱相关,但职业与动机类型显著相关,例如,公务员、企事业管理人员倾向于康体放松,工人、服务商贸人员、专业技术人员选择动机为游览观光,学生则是为了体验学习[11]。

通过研究者们对B类城市(长沙,合肥,南京)居民调查研究发现,休闲度假、观光游览是乡村旅游的最主要动机(粟陆军,王亮,2007;方贤寨,粟路军等,2007;陈思屹,卢松,张明珠,管兵中,2007;万绪才,2007;钟晓鹏,陆林,2010)[12][13][14][15][16],释放工作压力是次要动机。曾瑞(2007)对成都市民的调查研究与上述学者的研究发现略有不同,其研究结论是:缓解工作生活压力是乡村旅游者出游的首要动机,其次是游览观光、增进感情和了解乡村文化及风俗风情[17]。

对C类城市的研究并不多,马惠霞,王金叶(2008)对柳州市居民调查研究发现,中青年探寻体验异文化,选择探险性、刺激性的旅游活动,青年还比较青睐度假休闲,而老年人倾向于欣赏自然风光、瞻仰历史遗迹[18]。可见,C类城市居民的休闲娱乐、观光游览、体验动机占主导地位。

(二)国内乡村旅游者消费行为研究综述

1.基于客源地潜在乡村旅游者的调查研究

通过对文献的梳理总结发现:乡村旅游中,旅行社的作用大大降低。在信息获取方面,潜在旅游者获取信息的首选渠道是亲友同事的推荐,而通过旅行社获取信息的比例不足10%(曾瑞,2007;陈思屹,卢松等,2007;钟晓鹏,陆林,2010)[17][14][16]。但张明珠,卢松等(2007)对上海市居民乡村旅游行为特征的研究表明,被调查者首选的信息获取渠道是电视,其次为报纸杂志,亲友同事的推荐排第四位[5],因为检索到的以A类城市居民为研究样本的其他文献并未对消费行为特征进行细致的研究,所以该研究差异是否是因为城市等级不同所致,还有待商榷。在出游方式方面,潜在乡村旅游者选择和亲友、家人结伴自助出游方式的最多,通过旅行社组团出游明显减少(张明珠,卢松等,2007;陈思屹,卢松等,2007;马惠霞,王金叶,2008;刁志波,2010)[5][14][18][19],个人出游的方式也不是主流。停留时间基本上不会超过3天,以一日游、两日游为主,陈思屹等(2007),张明珠等(2007),马惠霞,王金叶(2008),钟晓鹏,陆林(2010),李磊,杜鹏(2010),刁志波(2010)通过调查均得出相似的研究结论。在住宿标准方面,张明珠等(2007)对上海市居民调查发现,上海市居民首选三星级酒店,其次为农家旅社,且要求农家旅社外貌乡村化、内部现代化[5]。陈思屹等(2007)对南京市民的调查研究却得出相异的结论:首选乡村旅馆或农家旅社,其次为三星级酒店,对农家旅社的要求同样为外观乡村化、内部现代化[14]。城市等级不同,可能会导致潜在消费者的消费价值观、可接受的消费水平不同,因此首选的住宿标准有所差异,表现为城市级别越高,越倾向于选择档次较高的星级宾馆,但都无一例外地对农家旅社提出相同的标准要求,即外部乡村化,内部现代化。说明乡村旅游的实质是一种更高的城市化趋向,而非乡村人的自然生存,因此乡村旅游开发过程中仍要重视环境、卫生标准、配套设施和服务水平,而不是原汁原味的农家生活。潜在客源市场所能接受的旅游费用普遍偏低,基本上在 1000元以下[23](曾瑞,2007;陈思屹,卢松等,2007;张明珠,卢松,2007;钟晓鹏,陆林,2010;李磊,杜鹏,2010),主要是食、宿方面的开支,用于娱乐和购物的花费较少,但是城市级别越高,愿意支付的消费开支也会相应提高。交通工具的选择还是以火车、汽车为主(张明珠,卢松等,2007;陈思屹,卢松等,2007),但该结果可能与被调查者对乡村旅游目的地概念模糊有关,此外选择自驾车出游的旅游者也越来越多。

2.基于目的地现实乡村旅游者的调查研究

对目的地现实旅游者的调查研究和对客源地潜在旅游者的调查研究得出很多相似结论,具体如下:亲友、同事的口碑宣传是旅游者获取信息的最重要途径(张文祥,陆军,2005;粟陆军,王亮,2007;屠爽爽,宋书巧等,2008;林明太,2010);平均逗留时间不超过3天(张文祥,陆军,2005;屠爽爽,宋书巧等,2008;林明太,2010;粟陆军,王亮,2007);研究发现,乡村游客的评价与停留天数呈U型相关,停留3天的旅游者评价最低;参团旅游的游客很少,主要是家庭或亲友结伴出游[12][20][3][21](粟陆军,王亮,2007;屠爽爽,宋书巧等,2008;周恺,王丽,汪德根,2009;林明太,2010),旅行社组团出游的方式减少[22](张文祥,陆军,2005);消费水平偏低,而且远远低于对客源城市潜在消费者的调查得出的消费水平,综合学者们的研究数据,平均消费水平在600元以下;对农家客栈并没有表现出格外的青睐,粟陆军,王亮(2007)研究发现,游客的停留时间越长,越倾向于选择“宾馆”住宿[12];林明太(2010)以泉州双芹村旅游区为例调查发现大多数游客并不喜欢住农家客房[21]。

但在交通工具的选择上对现实乡村旅游者的调查结果与对客源地的潜在乡村旅游者的调查结果有一定的差异,现实乡村旅游者主要以自驾车为主,其次为单位公车或包车、摩托车,基本上没有火车。出现此差异可能是客源地被调查者对乡村旅游目的地的概念模糊所致。

三、研究不足与展望

1.研究结果不具备普适性

就笔者检索到的文献来看,关于乡村旅游者旅游动机与消费特征的研究主要是通过对某一特定城市的问卷调查进行统计结果分析。截止到目前,没有学者对乡村旅游者的旅游动机和消费行为特征系统地作出具有概括性和普适性的总结性文章。但是不同等级的客源城市,客源的消费能力、消费价值观、工作生活压力程度等是有很大差异的,其出游动机、消费行为特征会一定程度上存在差异,因此得出的结果具有很强的地域性限制,不具备普适性。

2.研究结果零散,缺乏系统性

学者们对乡村旅游者旅游动机和消费行为特征的研究只是作为乡村旅游行为研究或其他乡村旅游相关研究的一部分出现在文章当中,研究结果零散,缺乏系统性,且很少有学者对“乡村旅游动机”及“消费行为”作了从理论到实证的持续追踪研究。

3.研究缺乏深度,理论研究不足

专门深入研究乡村旅游者旅游动机的文章极少,理论研究及乡村旅游者消费行为特征的专门研究尚属空白。有些研究者对乡村旅游者旅游动机及消费行为特征的性别差异、年龄差异、职业差异、受教育水平差异作了简单的比较,但主要是陈述客观事实,鲜有研究者针对某一具体差异作进一步的深入研究。

4.过分重视城镇客源市场,忽视农村旅游市场

从收集到的文献发现,学者都是以城市居民作为调研对象,对农村市场的实证研究尚属空白,导致乡村旅游开发过程中忽略农民市场需求或者忽视两者之间的需求差异,使得市场细分不够精细。

5.案例城市集中度高,主要集中于对A、B类城市的研究

这可能与A、B类城市的乡村旅游发展得较为成熟,且具备成熟的客源市场有关。对其他经济欠发达,但具备特色新引力的地区也应该予以重视,挖掘可开发的市场,通过乡村旅游带动当地经济的发展。

[1]陈鹏,翟媛.乡村旅游国内旅游行为的实证研究——以浙江省为例[J].经济研究导刊,2009,(6):190-191.

[2]唐代剑,翟媛.乡村旅游选择行为的年龄分异研究[J].旅游学刊,2008,(10):68-71.

[3]周恺,等.乡村旅游者旅游需求的职业差异研究——以苏州市震泽镇为例[J].跨世纪,2009,(1):2-3.

[4]徐培,熊云明.乡村旅游的游客旅游动机研究——以九江庐山周边风景区为例[J].安徽农业科学,2009,(33):16595-16596,16641.

[5]张明珠,等.上海市居民乡村旅游行为特征及感知研究[J].亚热带资源与环境学报,2007,(3):82-87.

[6]邱萍,晏兰萍.浅析乡村旅游市场的旅游动机[J].农业考古,2007,(6):164-166.

[7]黄洁.从“乡土情结”角度谈乡村旅游开发[J].思想战线,2003,(5):24-26.

[8]胡绿俊,文军.乡村旅游者旅游动机研究[J].商业研究,2009,(2):153-157.

[9]韩宾娜,王金伟.东北三省乡村旅游开发模式——基于“城─乡”极变模型[J].北京第二外国语学报,2009,(3):50-55.

[10]龙玉祥.基于文化营销的乡村旅游发展战略初探[J].农村经济,2009,(6):59-61.

[11]张春花,等.中国城市居民乡村旅游动机研究——以上海、南京为例[J].桂林旅游高等专科学校学报,2007,(5):703-706.

[12]粟陆军,王亮.城市周边乡村旅游市场特征研究——以长沙市周边乡村旅游为例[J].旅游学刊,2007,(2):67-71.

[13]方瑞贤.乡村旅游——旅游业发展的新趋势[J].新农村建设,2006,(4):47-50.

[14]陈思屹,等.南京市城市居民乡村旅游行为偏好调查研究[J].华东经济管理,2007,(8):10-13.

[15]万绪才.基于客源市场的乡村旅游开发研究——兼论南京市江心洲乡村旅游产品开发的问题与对策[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2007,9(5):56-59.

[16]钟晓鹏,陆林.合肥市乡村旅游市场研究[J].资源开发与市场,2010,26(1):66-68.

[17]曾瑞.成都市民乡村旅游行为调查研究——兼论成都特色乡村旅游发展方向[J].科教文汇,2007,(31):179.

[18]马惠霞,王金叶.城市居民旅游偏好与乡村旅游开发研究——以柳州市为例[J].安徽农业科学,2008,36(28):12417-12419.

[19]刁志波.北京市民的乡村旅游行为特征分析与解释[J].黑龙江对外经贸,2010,(3):119-121.

[20]屠爽爽,等.基于消费者行为的乡村旅游开发实证研究——以广西北流市罗正村为例[J].广西师范学院学报(自然科学版),2008,(1):68-73.

[21]林明太.福建省沿海地区乡村旅游游客旅游行为特征研究——以泉州双芹村旅游区为例[J].中国农学通报,2010,(4):328-335.

[22]张文祥,陆军.阳朔乡村旅游国内外游客消费需求比较分析[J].桂林旅游高等专科学校学报,2005,(1):39-44.

[23]李磊,杜鹏.基于旅游者需求和行为的大都市近郊游实证分析——以北京市海淀区大西山旅游区为例[J].调查研究与实证分析,2010,(3):72-75.

[24]方贤寨,等.基于乡村旅游者调查的乡村旅游体验研究——以长沙市周边乡村旅游为例[J].桂林高等专科学校学报,2007,(3).

[25]李旭东,等.消费者对乡村旅游的认知和态度调查[J].安徽农业科学,2009,(29):14437-14440.

[26]黄进.乡村旅游的市场需求初探[J].桂林旅游高等专科学校学报,2002,(3):84-87.

[27]曹扬.基于农民市场的乡村旅游开发策略[J].西部论坛,2010,(1):74-78.