特布他林雾化吸入佐治毛细支气管炎100例

谢福政

(贵州省思南县人民医院儿科,贵州 铜仁 565100)

毛细支气管炎是主要由呼吸道合胞病毒感染引起的多见于2岁以下婴幼儿常见的一种下呼吸道感染性疾病,其中1~6个月婴儿发病率最高[1]。患儿常表现为咳嗽、呼吸困难等症状,约1/3的患儿可发展为婴幼儿哮喘,严重者可引起心力衰竭和呼吸衰竭的发生,对患儿生命构成极大的危胁。因此,解除呼吸道阻塞,改善患儿通气功能是治疗该病的关键环节,本文旨在通过对100例毛细支气管炎患儿采取特布他林雾化吸入以探讨其在该病中的佐治效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2007年1月至2010年6月期间思南县人民医院儿科收治205例的毛细支气管炎患儿作为研究对象,男128例,女77例,年龄2~35个月,平均年龄(8.9±3.1)个月;本次所有患儿均根据《实用儿科学》中毛细支气管炎的诊断标准确诊,且入选标准均符合:①均在发病后0.5~3.5d就诊;②有不同程度的咳嗽、喘憋及呼吸困难等症状;③肺部听诊呼气相延长,并可闻及喘鸣音和湿啰音。均排除入院时已发生心力衰竭或呼吸衰竭、异物吸入合并结核、感染等其他疾病的患儿。在患儿家属知情同意的情况下,将205例患儿随机分为两组,105例患儿采取常规治疗作为观察组,100例患者在对照组患儿基础上加用特布他林雾化吸入,两组患儿资料无显著差异,有可比性。

1.2 方法

两组患儿均给予毛细支气管炎常规治疗,包括采取头胞硫脒或呋布西林静脉滴注抗感染,异丙嗪解痉,镇静,止咳及吸氧等综合治疗[2],观察组患儿在常规治疗基础上采用10mL生理盐水中加入0.125g特布他林进行雾化吸入,每日2次。两组患儿疗程均为1周,1周后观察治疗效果。

1.3 观察指标

患者咳嗽、喘憋及呼吸困难症状消失,肺部听诊喘鸣音和湿啰音消失为治愈,患者症状明显减轻,喘鸣音和湿啰音消失为有效,患者症状体征有所改善为好转,患者症状体征治疗前后无明显变化为无效。

1.4 统计学处理

采用SPSS13.0软件进行统计学分析处理,数据以均数±标准差(±s)表示,计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

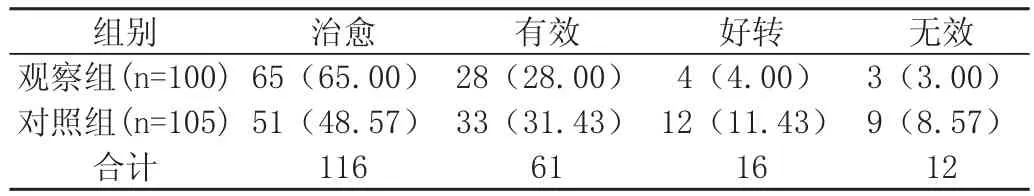

两组患儿治疗效果比较详情见表1。

表1 两组患儿治疗效果比较[n(%)]

由表1可知,观察组患儿治疗总有效率为93.00%,对照组患儿治疗总有效率为80.00%,观察组疗效显著优于对照组(χ2=8.983,P<0.05),差异有统计学意义。

3 讨 论

毛细支气管炎是由多种病原菌感染引起的病变主要集中在细小支气管的一种小儿呼吸系统疾病。研究发现,毛细支气管炎患儿呼吸道和血液中存在着组胺、花生四烯酸等大量的炎性介质,这些炎性介质不仅直接作用于患儿气管,引起平滑肌痉挛,增加气道腺体合成分泌,导致毛细支气管阻塞,而且其对血管强大的舒张作用可引起血浆渗出,增加气道水肿[3],这些炎性介质的双重作用使患儿气道明显受阻,肺通气下降,且小儿呼吸道狭窄,咳嗽排痰能力及纤毛动动均较成人差,易导致气道痉挛甚至堵塞[4],从而使患儿出现不同程度的临床症状,其中喘憋、呼吸困难和喘鸣为其主要临床特点。毛细支气管炎患儿若治疗不当或治疗不及时易引起心力衰竭及呼吸衰竭等多种严重并发症,且临床经验告诉我们,毛细支气管炎不仅仅引起患儿急性期各种症状的发生,而且与患儿日后出现的反复发作的喘息或哮喘也存在一定的关系,因此,毛细支气管炎是一种严重影响患儿身心健康的疾病,临床上应给予高度重视。

雾化吸入作为一种重要辅助治疗手段,在毛细支气管炎患儿中应用较为普遍,关于雾化吸入剂的选择有多种,常用的有盐酸氨溴索、布地奈德及特布他林等。特布他林雾化吸入过程中形成的气溶胶颗粒,可直接进入患儿下呼吸道,作用于小气管和终末支气管,局部药物浓度高,可通过提高环磷腺苷水平,使支气管平滑肌舒张,产生支气管扩张作用,同时,可减少肥大细胞和嗜酸粒细胞等炎性细胞释放各种炎性介质,减轻气道渗出水肿,另外,特布他林对纤毛运动有一定的增强作用,利于气道分泌物和炎性介质的排出,减轻气道受阻现象,且有研究表明,特布他林还可使肥大细胞膜稳定性增高,缓解喘息症状显著[5]。从本次报道结果可以看出,观察组患儿治疗有效率明显高于对照组患儿,证实了特布他林雾化吸入在毛细支气管炎患儿治疗中的作用。

[1] 张军.盐酸氨溴索联合特布他林雾化吸入治疗毛细支气管炎疗效分析[J].实用医院临床杂志,2008,5(5):108-109.

[2] 宏霞,常健,鲁继荣.布地奈德混悬液雾化吸人治疗婴幼儿哮喘疗效观察[J].中国妇幼保健杂志,2006,21(6):783-784.

[3] 李莉.布地奈德混悬液与特布他林雾化液氧气雾化吸入治疗毛细支气管炎的疗效观察[J].西部医学,2010,22(9):1664-1665.

[4] 谭心海.布地奈德、特布他林联合氨溴索佐治毛细支气管炎疗效观察[J].中国误诊学杂志,2008,8(16):3806.

[5] 胡燕宁,郑剑峰.布地奈德特布他株联合吸人治疗毛细支气管炎240例疗效观察[J].临床肺科杂志,2008,13(6):758.