《公演〈茶花女〉特刊》及叶公超佚文

○赵国忠

手边这册《公演〈茶花女〉特刊》是借助国家图书馆的馆藏复印的,原刊作为北平小剧院的“院刊”出版。1929年秋末冬初,国立北平大学艺术学院戏剧系教授余上沅、熊佛西等人,以当年戏剧系毕业的谢兴(即章泯)、张兰璞(即张寒晖)、张鸣琦、王瑞麟等为核心,租借北平西单南沟沿23号作院址,成立了一个业余演出性质的团体——北平小剧院,意在“普及小剧院运动促进现代艺术之发展”(见《戏剧与文艺》1929年第1卷第7期《北平小剧院简则》)。何为小剧院运动?与余上沅相交甚深的梁实秋在《悼念余上沅》中有云:“所谓小剧院运动是一八八七年著名演员Andre’Antoine在巴黎发起,他集合一批年轻戏剧作家,在‘自由剧院’上演他们的作品,观众都是买长期季票的知识分子。他要演出的是优秀作品,外国作品也经常采用,绝不计较票房。此项运动在英德相继兴起,造成高潮。”受这种思潮影响,余上沅尝试着在国内推行,赵元任、熊佛西等志同道合的朋友也热心参与,于是成立了北平小剧院,并出版《北平小剧院院刊》。这个演剧团体注重提高戏剧的艺术质量,不以赢利为目的,在当时北方剧坛很少话剧活动的情况下,大大活跃了北平的话剧舞台。

《公演〈茶花女〉特刊》为《北平小剧院院刊》第6期,1932年11月15日出版。如今关于北平小剧院的资料,坊间颇为稀见,这册特刊却保存了丰富的史料。比如它列出了小剧院会员职员及董事一览,共四项内容,对了解小剧院的人员组成以及机构设置甚有帮助。一是它的基本会员,入选者几乎都是国立北平大学艺术学院戏剧系的师生,由余上沅、熊佛西、张鸣琦、马静蕴等33人组成;二是赞助会员,主要吸收文化界人士参与,条件是“凡对戏剧有相当兴趣并愿切实赞助该院事业者,皆得为该院赞助会员”(见《北平小剧院简则》),由胡适、杨振声、朱自清、蒋廷黻、陈衡哲、郑颖荪、梁遇春等52人组成;三是小剧院职员的分工,院长余上沅,副院长熊佛西,戏剧部主任陈治策,副主任杨步伟女士,事务部主任章元美,出版部主任陈衡粹女士,组织部主任王子建。两位女士,杨步伟是赵元任的夫人,陈衡粹是余上沅的夫人,这是小剧院为节约开支,拉两位夫人来尽义务了;四是董事,包括主席、副主席及各专门委员会。主席赵元任,副主席陈衡哲,秘书熊佛西,财务委员由周寄梅、叶公超、陈治策三人组成,常务委员许地山、余上沅,董事为胡适、徐彬彬、袁守和、秦丽琳。

特刊还记录了小剧院历届公演的剧目及演员名单和演出时间、地点。《茶花女》公演已是第四届,之前三届是在协和礼堂举行的。第一届是1930年6月20日、21日,演出的剧目是莫里哀的《伪君子》,由陈治策翻译并导演;第三届是1931年7月10日、11日和25日,演出剧目是赵元任根据英国剧作家H.H.Davies(哈伯特·亨利·戴维斯)的名作The M ollusc改编的《软体动物》,由熊佛西导演。而第二届是在1930年12月18日、19日,演出剧目共三个,均为独幕剧,分别是熊佛西编剧兼导演的《醉了》,赵元任编剧兼导演的《挂号信》,丁西林编剧、余上沅导演的《压迫》。顺便插说几句,《压迫》一剧演员名单中,显示房东一角由“李云鹤”饰演,会是后来权倾一时飞扬跋扈的江青吗?据江青自述,1972年她在回答美国纽约州立宾翰顿大学的洛克珊·维特克时说,1929年,在济南进入山东省立实验艺术剧院,后来随院长王泊生在北平演出,“1930年,西北军阀韩复榘主政济南,山东省实验剧院停办。剧院的一些老师和同学组织巡回话剧团到北平去演出,我也参加了”。(见叶永烈著《“四人帮”兴亡·李云鹤的学戏生涯》,人民日报出版社2009年1月版)时间上吻合;而剧中“巡警”一角由王泊生饰演,更坐实这件事。大概小剧院排演此剧,恰逢山东省立实验艺术剧院在北平演出,受到小剧院邀请而友情客串一把。

名为《公演〈茶花女〉特刊》,当然它更多的是关于《茶花女》的内容,刘半农、潘家洵、顾一樵、包乾元等都有文章发表。小剧院排这部剧,使用的是小仲马原作刘半农的译本,这部五幕剧是刘费一个多月工夫译出的,目的是“还希望国中能有什么一个两个人,能够欣赏这一出剧的艺术,能够对于剧中人的情事,细细加以思索”。(见刘半农著《半农杂文·译茶花女剧本序》,1934年6月星云堂出版)这部书1926年7月由北新书局初版。小剧院何以选上它呢?这届公演从1931年下半年开始筹备,最初选中徐志摩的《卞昆冈》,已排演到一半,因赶上戒严令的颁布而不得不放弃了。之后,徐志摩遇飞机失事惨死,为纪念他,又想到这部剧,因凑不齐演员而没有成功,所以选上《茶花女》。余上沅在特刊《我们为什么公演〈茶花女〉》中解释了五点理由,概括起来,主要有两点:其一,在西洋戏剧史上,这是一部“把内容和外形,思想和情感,浪漫和事实,融会贯通,叫戏剧成为一个多方面的艺术”的有地位的作品,拿这个剧本做老师,可以学它“针线的严密,陪衬的丰富,情节的曲折,周身的灵动”,这些技术学到手后,有利于将来我们自己的创造;其二,这部剧有它的现实性,中国目前的情形,“处在茶花女地位上的女子,正是到处都有”。

值得注意的还有胡适的《〈茶花女〉的小说与剧本》,主要比较了小说与剧本的优劣。他说,“平心而论,茶花女剧本的文学价值远不如小说”,盖因“小说中有许多是哀艳沉痛的文字,在剧本里都无法表现出来”,但“究竟因为戏剧是实地表演,其感人之力比读小说更强,所以更能弥补其文字上的缺陷”。此文未标写作时间,收入《胡适全集》第十二卷《文学·论集》(安徽教育出版社2003年9月版)时,编辑注解说“约作于1935年前后”。恐怕这位编辑先生未读过《公演〈茶花女〉特刊》,不知文章首发于此。准确的注解应是“本文作于1932年11月初”。

《茶花女》演员

特刊记载了《茶花女》公演的时间、地点及演职员名单。公演在1932年11月17、18、19三日,每晚八时于东单三条协和礼堂上演,余上沅任导演,演员15位。剧中茶花女马格哩脱由顾曼秋饰,男主人公阿芒由柏森饰,茶花女的女友柏吕唐由马静蕴饰,阿芒的父亲杜法尔由童騃饰。其中还有一位饰演者是写过《城南旧事》的林海音,署名“林含英”。她当时是就读于私立的春明女中的一名初中生,受小剧院邀请饰演马格哩脱的女仆那宁。后来林海音写过一篇约15000字的《茶花女轶事》的长文,详尽回忆了这次演出经过。如写每星期有三个晚上,到导演的家中去排戏,每到这个时候,下午放学后,匆匆吃上两口饭,就一个人坐上洋车,直奔导演家。余导演的家在西城的白米斜街,而林住南城,两地有半个小时的路程,“一路在洋车上摇晃着,背着我的台词,看着马路两旁的落叶,被秋风吹了在地上滑走的声音,不知怎的,心中有异样的感觉”。此外,她还写到陈衡粹女士如何热情地款待演员,写到男女主角的戏外情,写到女演员的爱慕虚荣,写到演员之间的争风吃醋,等等。此文收入《林海音文集·金鲤鱼的百裥裙》(浙江文艺出版社1997年11月版),有兴趣的读者不妨找来读读。

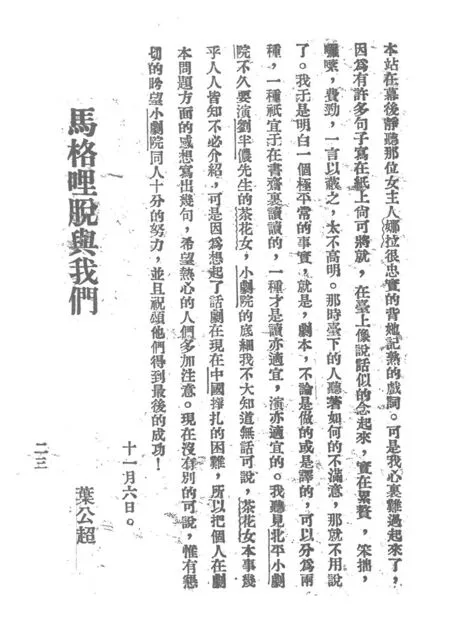

叶公超撰《马格哩脱与我们》

叶公超为特刊写了《马格哩脱与我们》,这篇文章未见收入陈子善先生编辑、珠海出版社1998年10月出版的《叶公超批评文集》。此书是陈先生将迄今所能收集到的叶公超写的所有文学论文、随笔、序跋和书评全部收入书中,“力求成为一本较为完备的叶公超文学批评集”,然而收集齐全不是一件容易事,遗漏在所难免。《马格哩脱与我们》不长,抄录如下:

今晚来看《茶花女》的男女们,我想多半是跑来看马格哩脱的。

马格哩脱不但能为爱情而牺牲自己的意愿,且能在牺牲之后不失去爱情,为爱情而牺牲的情节在小说与剧本里本极平常,在实际生活中似乎也不罕见,不过多半名义上为爱情牺牲的青年善男信女,实际上只是过度的钟爱自己而已,并不是恋爱别人;或是与恋爱发生了恋爱,并不是与人发生了恋爱。寻常因爱情自杀的人多数是因为自己的环境不能使他满足自己,其动机纯粹是一种自私的愤恨,并不是爱;至于为爱情而杀人的勇士,他们自己既不幸而不适于爱的条件,偏又不忍安视别人恋爱着,这是恶,是愚,更不是爱。唯有如马格哩脱这样大量,聪慧,虔诚的人才能有真纯的爱。她没有自杀,更没有杀人,而且丝毫没有怨天尤人的流露。她不但为阿芒而牺牲了自己的幸福,并且由牺牲而得着了精神的恬静,欲望的解放。

世上有许多人平日不觉为环境所掣肘,一旦有了爱的目的,便感觉不自由,感觉到“此身非我有”的真实。马格哩脱是个富于直觉的女子,她似乎明白人生的苦痛往往不在不能合而在不能离,所以到了离的时候她已有相当的准备。当她和我们永别的时候,我们总感觉她毕竟是个得着自由的人;虽然她仍然爱阿芒,但是她对于他已无所要求。在那最后的一刻中,她的心境所呈露的似乎只有一个“清”字的存在。

我今晚也是来看马格哩脱的。我希望今天晚上的马格哩脱能给我一些新的印象,或是使我发生一些新的感想。有一位法国批评家说过,演得好的马格哩脱,每次都可以给你一种新观点。我正希望如此。

这篇佚文,因落笔于公演之前,着重对女主人公的性格了进行分析,对如何把握这一人物提出自己的看法;同时寄希望于年轻的饰演者“能给我一些新的印象,或是使我发生一些新的感想”。这个角色饰演得是否成功,恐怕是见仁见智了。

朱自清看过这部剧,在1932年11月19日的日记记录:“晚观《茶花女》,茶花女甚佳。”(见《朱自清全集》第九卷,江苏教育出版社1998年3月版)

报人许君远1932年11月22日在《北平晨报》上发表《评〈茶花女〉》,对剧中的演员逐一品评,尤其对茶花女的饰演者褒奖有加。他说:“顾曼秋扮茶花女,我觉得在中国不能再寻找比她更合适的悲剧女主角。她演过的剧不下数十种,没有一个不令人拍案叫绝。像这样天才的女演员,真是十分难得。这次她扮马格哩脱,自始至终可说无懈可击,而且看来比演《梅罗香》时成熟老到,还要增加几倍。小剧院得到这样一位基本演员,是一件极可幸的事。这次他们公演没有一糟到底的原故,至少可以说十之九是靠着她。”

戏剧家马彦祥写了《从幕前到幕后——关于〈茶花女〉的几点商榷》的剧评,直言不讳地对演员的表演提出尖锐批评。这篇文章于1932年11月23日、25日、26日连载于天津《益世报·戏剧与电影》。他说,“《茶花女》剧中的诸位演员,我们知道都不是初次登台,然而我发现了每一位演员都放弃了他或她的最重要的表演工具——眼睛和手。”对剧中两位主角的表演,他更是不存宽容,多加指责:“饰演茶花女和阿芒的两位是全剧的中心,应该特别出色的,然而事实上没有做到这一步。所看见的实在不能相信是茶花女和阿芒,至多不过是两个大学生。学生演戏,演来演去,总像是一个学生,不会像别的,这是他们对于人生既缺少经验,而又不肯观察的缘故。主角如此,其余的角色也是如此。我们几乎可以说,这一次的演员,没有一个是演出了脚色的身份的,连‘演什么人,像什么人’的一点都不曾做到,更不必说‘演什么人,是什么人了’。”

迄今还未发现看了《茶花女》后,叶公超有评论发表。人们常说他属于那类“述而不作”的读书人,平时惜墨如金,不肯轻易下笔,那么这篇距今近80年的《马格哩脱与我们》被打捞出来,无疑进一步丰富了他的文学宝库。