2007—2009年核苷类抗病毒药应用分析

王 霞(首都医科大学附属北京佑安医院药学中心,北京 100069)

慢性乙型肝炎是由乙型肝炎病毒(HBV)感染引起的是一种严重危害人类健康的疾病,并与肝硬化、肝细胞癌的发生密切相关[1]。据 WHO统计,在世界范围内约20亿人感染过HBV,其中3~4亿为慢性HBV感染者,每年约有60万 HBV感染者死于肝硬化或肝细胞癌。2005年《中国慢性乙型肝炎防治指南》提出乙肝治疗的总体目标是最大限度地长期抑制或消除乙肝病毒,减轻肝细胞炎症坏死及肝纤维化,延缓和阻止疾病进展,减少和防止肝脏失代偿、肝硬化、肝癌及其并发症的发生,从而改善生活质量和延长存活时间[2]。因此,抗病毒治疗是慢性乙型肝炎的首选治疗方法,目前国内外公认有效的抗HBV药主要包括干扰素(IFN)和核苷类抗病毒药,其中核苷类抗病毒药因口服方便,抑制病毒作用强和患者依从性好等特点在临床广泛应用。我院是一所以治疗肝病为主的三级甲等专科医院,为了解我院核苷类似物的药物利用情况,笔者对2007—2009年我院核苷类抗病毒药应用情况进行统计,旨在分析其用药特点及发展趋势,为临床合理用药提供参考。

1 资料与方法

回顾性调取我院HIS系统中2007—2009年核苷类抗病毒药消耗的相关数据信息,包括药品名称、药品剂型、药品规格、消耗数量和销售金额等,同一通用名不同商品名的药品合并计算,并用Excel表格进行信息数据的汇总统计。根据《新编药物学》(第16版)(无收载药品以药品说明书为准)确定各药品的限定日剂量(DDD),以药品的使用量除以DDD,求得该药的用药频度(DDDs),DDDs越大,说明药物的使用频率越高。用药总金额除以 DDDs,求得该药的日均费用(DDC),可作为用药费用方面的参考指标。

2 结果

2.1 2007—2009年我院核苷类抗病毒药的销售金额及占全院药品销售金额的比例

我院核苷类抗病毒药应用呈现逐年上涨趋势,销售金额比例始终维持在全部药品销售金额的17%左右,见表1。

表1 2007—2009年我院核苷类抗病毒药使用金额(万元)、增长率(%)及占化学药总金额的百分比(%)Tab 1 Consumption sum(10 000 Yuan)and growth rate(%)of nucleotide antiviral drugs in our hospital and its proportion(%)in the total consumption sum of chemical drugs during the period 2007-2009

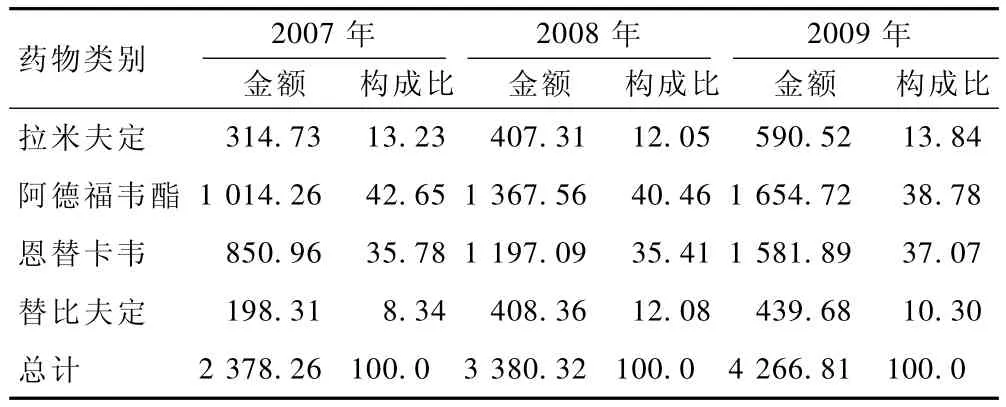

2.2 2007—2009年我院核苷类抗病毒药各品种销售金额及构成比

阿德福韦酯和恩替卡韦销售金额比例居多,占到35%以上,且3年间呈现稳定增长趋势,见表2。

表2 2007—2009年我院核苷类抗病毒药品种销售金额(万元)及构成比(%)Tab 2 Consumption sum(10 000 Yuan)and constituent ratio(%)of nucleotide antiviral drugs in our hospital during the period 2007-2009

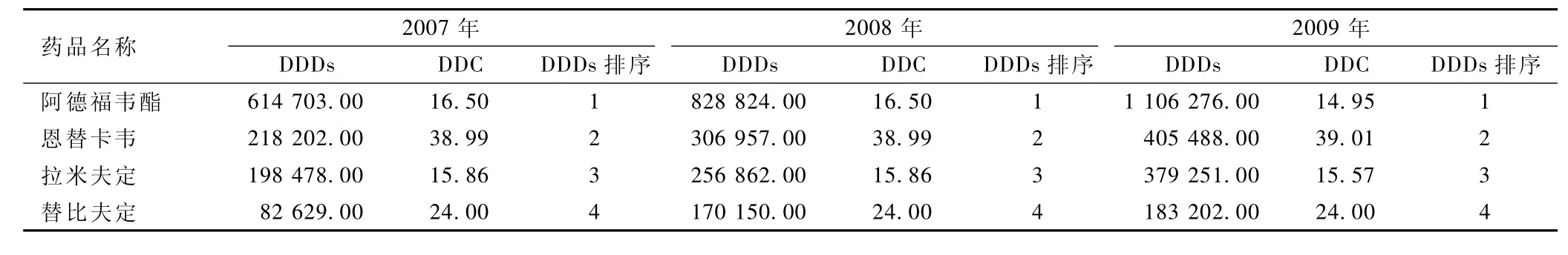

2.3 2007—2009年我院核苷类抗病毒药各品种用药频度排序

2007—2009年间阿德福韦酯和恩替卡韦用药频度始终居前2位,反映出临床医师选择这2种药品的倾向性高,是目前我院核苷类抗病毒药的首选药物,见表3。

3 讨论

3.1 核苷类抗病毒药治疗逐渐被临床认可

慢性乙型肝炎治疗主要包括抗病毒、免疫调节、抗炎保肝、抗纤维化和对症治疗,其中抗病毒治疗是关键,只要有适应证,且条件允许,就应进行规范的抗病毒治疗。核苷类抗病毒药具有抑制病毒DNA聚合酶的作用,药物进入体内后首先磷酸化为三磷酸盐或二磷酸盐形式,然后取代HBV复制过程中聚合酶链延长所需的结构相似的核苷,从而终止链的延长,达到抑制 HBV-DNA复制的目的。由表1可见,我院2007—2009年核苷类似物销量逐年增加,销售额占全部药品销售额的比例较稳定,始终保持在17%左右,符合2005年12月10日我国正式颁布的《慢性乙型肝炎防治指南》中明确提出抗病毒治疗是慢性乙型肝炎的首选治疗方法的理念,说明慢性乙型肝炎抗病毒治疗的重要性逐渐被医生及患者所接受。

表3 2007—2009年我院核苷类抗病毒药各品种DDD、DDDs及其排序Tab 3 DDD and DDDs of different kinds of nucleotide antiviral drugs in our hospital during the period 2007-2009 and their ordering

3.2 拉米夫定耐药致病毒变异,使用金额呈现逐年下降趋势

拉米夫定是1998年被美国FDA批准用于治疗慢性乙型肝炎,1999年在我国上市使用,我院于2002年应用于临床,曾因疗效确切,无其他替代品,成为2006年前应用最多的抗HBV核苷类似物。但随着该药易产生耐药性即导致HBV的YMDD变异,其使用呈现逐年下降趋势。据文献报道,YMDD变异常发生在用药6个月后,且随着继续治疗时间的延长则变异发生率增高。初次拉米夫定治疗1年时,YMDD变异发生率为14%,2年、3年和4年发生率分别为38%、49%和66%[3]。且停药后病毒学和生化指标反跳,也降低了其临床使用价值。由表2可见,我院2007—2009年拉米夫定的使用金额构成比只占核苷类似物构成比的13%左右。因此高耐药性及相继上市的新品种的使用,是导致其使用量逐年下降的主要原因。

3.3 阿德福韦酯使用居首位

阿德福韦酯是继拉米夫定后第2个上市的核苷类似物,是5'-单磷酸脱氧阿糖腺苷的无环类似物,它是阿德福韦的前体,在体内水解为阿德福韦而发挥抗病毒作用。阿德福韦酯是通过直接抑制DNA多聚酶和链终止作用来抑制HBV复制,由于它作用于DNA多聚酶的不同靶点,抗病毒作用位点与拉米夫定不同,因此阿德福韦酯与拉米夫定不具有交叉耐药性。且阿德福韦酯本身含有磷酸基,在转化为阿德福韦酯聚合酶过程中,不依赖于核苷酸酶,因此阿德福韦酯在多种细胞内有较强的活性,可以用于拉米夫定耐药后的继续抗病毒治疗。体内、体外试验结果表明,阿德福韦酯对HBV野毒株和YMDD变异株均有活性[4,5]。可作为对拉米夫定耐药病毒感染的补充、替代办法。由表2和表3可见,我院2007—2009年间阿德福韦酯的使用金额构成比始终居首位,分别为42.65%、40.46%和38.78%,且该药在同类药物中DDC较低,DDDs最高,是目前我院核苷类似物的首选药物。但由于本品长期应用会引起肾毒性,因此对肾功能不全患者应密切监测肾功能,调整用药剂量。

3.4 恩替卡韦的多位点作用,凸显强效

恩替卡韦是环戊酰鸟苷类似物,具有很强的抗HBV作用,对HBV-DNA复制的起始、逆转录和 DNA正链合成等3个阶段具有抑制作用,它是目前上市的核苷酸类似物中抗病毒作用最强的药物。由于它需要同时多个位点置换才能产生临床耐药,因此在核苷类药初治患者中的长期治疗累计基因型耐药发生率也是最低的。Shim等[6]报道应用恩替卡韦治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化初始抗病毒治疗患者,12个月时HBV-DNA阴转率近90%。且随访显示,长期治疗可维持HBV-DNA抑制,无病毒学反弹或耐药的发生。恩替卡韦治疗核苷类药物初治患者1~5年累计基因型耐药发生率仅为0.2% ~1.2%,同时恩替卡韦耐药需要有拉米夫定耐药位点置换的背景,当患者在恩替卡韦治疗前已有拉米夫定耐药位点置换,只需再出现一个恩替卡韦耐药相关位点置换就能产生耐药,恩替卡韦在拉米夫定失效患者中的耐药发生率会明显增加,因此对于初治患者恩替卡韦可作为首选药物使用。由表3可见,恩替卡韦DDC值最高,且核苷类似物应用需长期服药,用药期间不能随意停药的特殊性,将会限制部分经济困难患者的应用。根据临床的使用经验,对于经济条件比较优越的患者,建议应用核苷类抗病毒药宜首选恩替卡韦。

3.5 替比夫定不良反应应引起关注

替比夫定于2007年2月14日在中国上市,是第4个批准上市的核苷类似药物,有很强的抑制 HBV复制的活性,对HBeAg阳性患者可以加速 HBeAg血清转换,停药后持久应答率较高,安全性良好,是FDA唯一认可的妊娠B类药物。但随着临床的广泛应用,已有替比夫定单独治疗发生周围神经病变的报道。2008年2月14日,欧洲药品管理局(EMEA)发布信息,建议替比夫定的说明书中加入新的警告,警示医生慢性乙型肝炎患者使用替比夫定存在发生周围神经病变的风险,并观察到使用替比夫定与聚乙二醇干扰素α-2a联用周围神经病变增加的风险。我院患者在服用该药过程中也出现多例周围神经病变不良反应,目前已引起临床医生的关注。由表3可见,我院2007—2009年年替比夫定使用金额构成比和DDDs一直为最低,可能与我院临床医生在选择用药时考虑该药所致的周围神经病变不良反应有关。建议临床在用药中应密切监测血肌酶,避免严重不良反应的发生。

4 结论

慢性乙型肝炎的抗病毒治疗是一个长期的治疗过程,随着核苷类似物的广泛应用,其抗HBV功效已在临床获得证实,但耐药变异仍是目前面临的最大难题。为了提高疗效,降低耐药率,规范合理使用核苷类似物将是慢性乙型肝炎抗病毒治疗的关键。临床医生应根据患者具体情况和药物特点,优化抗病毒治疗方案,抗病毒初始治疗宜选择兼具高效和高耐药基因屏障低耐药发生率的抗病毒药单药治疗,或初始治疗选择没有交叉耐药的2种以上抗病毒药联合治疗,并进行临床耐药管理,采取预防耐药、预测耐药和早期的救援治疗,以减少或延缓耐药变异的发生。

[1]Liaw YF,Chu CM.Hepatitis B virus infection[J].Lancet,2009,373(9663):582.

[2]中华医学会病毒性肝炎防治组.慢性乙型肝炎防治指南[J].中华传染病杂志,2005,23(6):425.

[3]Lok AS,Lai CL,Leung N,et al.Long term safely of lamivudine treatment in patients with chronic hepatitis B[J].Gastroenterol,2003,125(6):1714.

[4]马 明,刘新钰,张汉荣,等.YMDD变异后继续服用及停用拉米夫定的临床转归分析[J].中华传染病杂志,2005,23(2):132.

[5]中华医学会肝病分会.中华医学会感染病分会.慢性乙型肝炎防治指南[J].中华内科杂志,2006,45(2):162.

[6]Shim JH,Lee HC,Kim KM,et al.Efficacy of entecavir in treatment-naive patient s with hepatitis B virus B related decompensated cirrhosis[J].J Hepatol,2010,52:176.