肝血管瘤的螺旋C T诊断价值

黄永生 周敬林

(东莞市茶山医院放射科 广东东莞 523382)

肝血管瘤(hepatic hemangioma,HH)是最常见的肝脏良性肿瘤,占肝良性肿瘤的80%以上,由于肝血管瘤的CT表现可多种多样[1],需与其他肝脏疾病相鉴别。作者在采取双排螺旋CT增强扫描分期技术诊断肝血管瘤诊断中,发现此技术对肝血管瘤的检出率、诊断率较高。现将本院2007年10月至2010年8月经临床随访或手术病理检查证实为肝血管瘤的25例病例分析如下。

图①

1 临床资料

25例经病理证实或临床随访证实为肝血管瘤患者中男9例,女16例,年龄23~62岁,平均40.3岁。17例无明显临床症状,右上腹疼痛、不适6例,其他2例,有临床症状者病灶直径均>4cm。

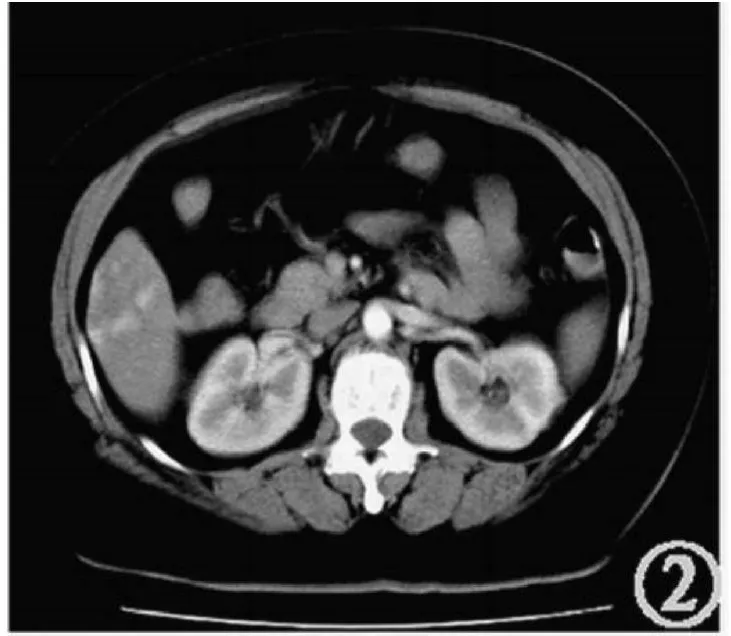

图②

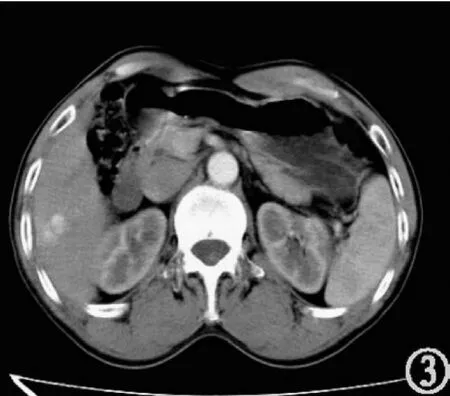

图③

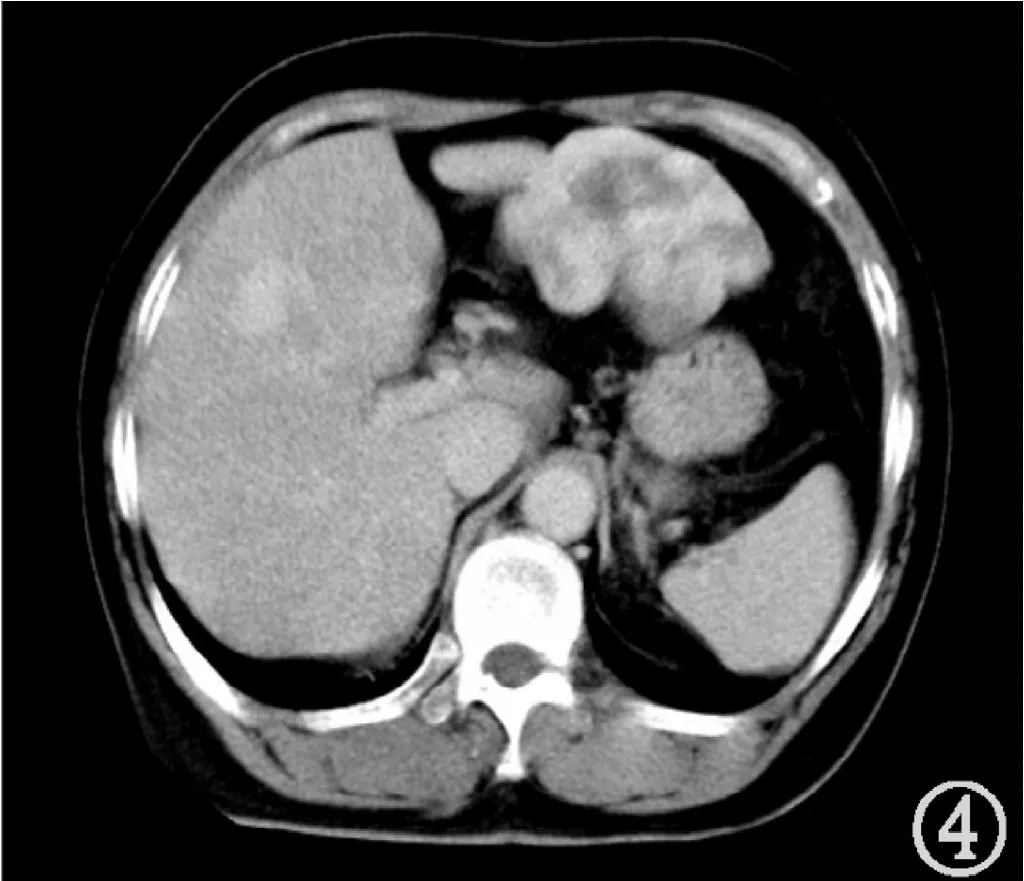

图④

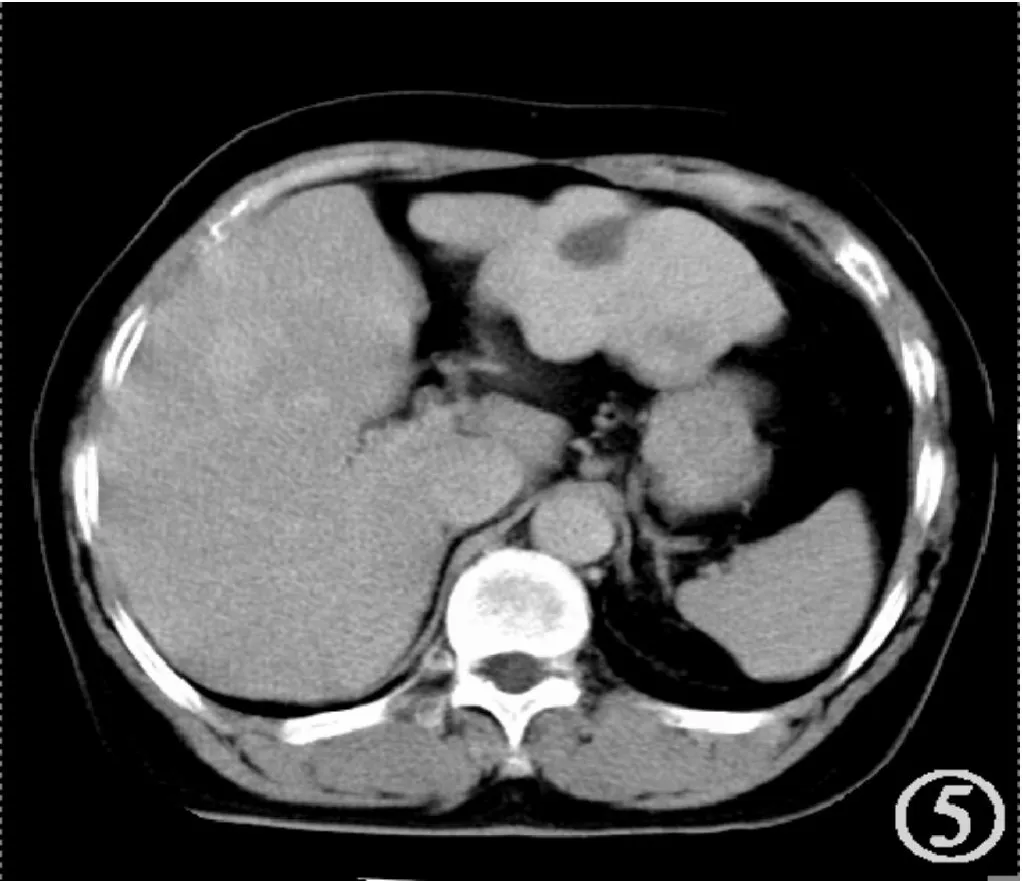

图⑤

1.1 检查方法

采用美国GE公司Prospeed AⅡ型双层螺旋CT扫描机,使用电压130kV,电流180mA,扫描层厚5~7mm;扫描范围为全肝区。患者均行螺旋CT普通扫描。增强扫描所用对比剂为碘海醇,剂量80~100mL,经肘静脉用高压注射器以2.5~3.0mL/s的流速注射,采用单相期团注法,动脉期25~30s、门静脉期65~70s、延迟期固定兴趣区扫描延迟5~20min,延迟时间及次数视病变显影情况而定,而延迟扫描范围主要为重点观察的靶部位。扫描前训练患者呼吸运动。

1.2 强化程度判断标准

测定病灶相同部位的CT值,以判断病灶有无强化,将CT值相差≤10Hu者视为等密度病灶,相差11~30Hu者视为中等强化,相差≥31Hu者视为明显强化。

2 结果

2.1 病灶大小、数目

肝血管瘤直径<2cm者6个,2~4cm者13个,4.1~6cm者10个,>6cm者3个。

2.2 CT表现

(1)平扫表现。本组平扫检出28个病灶,检出率为87.5%。本组3个病灶因脂肪肝所致,显示相对等或略高密度,1例直径<8mm。肝血管瘤大部分呈圆形或卵圆形低密度影,边界清楚,密度均匀。较大血管瘤病灶中央可见更低密度区,呈星形或不规则形。(2)增强扫描。动脉期强化病灶29个(90.6%),强化病灶中,中等强化12个,明显强化17个,无明显强化病灶3个(9.4%)。门脉期对比剂逐渐向病灶中心充填,3个无明显强化病灶开始强化。延迟扫描造影剂进一步向病灶中心填充,22个病灶(68.8%)填充为等密度,10个病灶(31.3%)对比剂呈不规则填充,形态为小片状、裂隙状更低密度区。增强扫描病灶检出率为100%。

3 讨论

3.1 肝血管瘤强化特点的病理基础及扫描原理

肝血管瘤通常为海绵状血管瘤,它由扩张的大小不等的血窦组成,血窦内衬有一层内皮细胞,血窦内充满血液,有时是血栓形成,血窦之间为纤维组织所分隔,纤维隔内有小血管及残留胆管[2]。由于肝血管瘤是一团先天性发育不健全的异常血管,发育期与正常肝实质同步生长,发育成熟后生长速度极慢或停止生长。海绵状血管瘤根据血管壁厚薄不同可分为厚壁型和薄壁型,厚壁型的壁内有较多的胶原纤维和纤维细胞,血管腔很小,甚至呈缝隙状;而薄壁型的壁内只有很少的胶原纤维和纤维细胞,血管腔隙很大。因此,增强扫描时,可表现为部分肿瘤强化程度不大,部分肿瘤明显增强。

3.2 肝血管瘤增强扫描影像特点

螺旋CT多期增强扫描可捕捉到各个时相的典型表现,从而显示肝内外各血管及病变强化的连续性和完整性,为明确诊断提供依据。肝血管瘤的诊断[3]:(1)病灶平扫呈低密度;(2)动脉期病灶边缘结节状强化,为动脉供血的扩张血窦;(3)随时间进展,病灶呈向心性强化直至完整充填,强化程度与腹主动脉平行;(4)延迟扫描病灶呈稍高密度或等密度充填。充填时间>3min;(5)病灶强化逐步减退。如符合其中3条可考虑诊断为血管瘤。但是,临床实践工作中不典型的血管瘤病灶也占一定比例,其CT表现呈多样化,诊断时需要认真观察。通过本组病例,认为肝血管瘤病灶CT平扫大部分病灶呈密度均匀、边缘清楚的低密度灶,少部分病灶中央部位可因纤维化或囊变而表现为裂隙状或不规则更低密度区。而脂肪肝合并血管瘤时,平扫容易漏诊。强化扫描血管瘤的强化过程表现为“快进慢出”的特点。动脉期大部分病灶表现为边缘结节状、点状强化,肿瘤强化部分的密度与肝动脉密度相近;有学者亦称“亮点征”。门脉期瘤内强化灶逐渐融合并向中央充填,部分肿瘤的强化中心一直呈低密度影,部分动脉期未强化的病灶可以出现强化;延迟期大部分病灶可完全充填,最后变为等密度。部分强化不明显患者可适当增加延迟扫描时间,本文最长延迟时间为20min。某些较大的血管瘤中心由于纤维化或囊变而始终不强化。

3.3 肝血管瘤的鉴别诊断

(1)肝癌:肝癌动脉期多有强化,强化程度不如血管瘤高,两者强化的CT值相差50Hu以上,且其门脉期及延迟期多为低密度,表现为“快进快出”的强化方式,延迟期两者有显著的不同,所以延迟期的扫描在两者鉴别上是非常重要的[4],加之包膜的显示、甲胎蛋白阳性和乙型肝炎及肝硬化病史均有助于诊断肝癌。(2)肝转移瘤:转移瘤大多有原发病史,中老年人常见,且表现大小不等的多发病灶,增强早期边缘环形或整个病灶明显强化,但在肝门静脉期造影剂基本排出,常见“牛眼征”,延迟扫描病灶呈低密度影。(3)肝局灶性结节增生:小的肝局灶性结节增生动脉期强化程度也可以很高,其周边或中心瘢痕内的滋养动脉对定性有很大帮助。但在门静脉期和(或)延迟期多数呈等密度且边界不清,中心瘢痕是肝局灶性结节性增生的特征性表现,具有诊断意义。(4)肝血管平滑肌脂肪瘤:是血供丰富的良性肿瘤,其成分多种多样,表现各不相同。血窦扩张型血管平滑肌脂肪瘤病灶内中心血管影在动脉期的强化对诊断最有价值,多数在门静脉期和(或)延迟期也有持续强化,但密度明显低于肝血管瘤。

4 结语

螺旋CT增强扫描分期技术显示肝血管瘤CT特征表现,螺旋CT扫描对诊断肝血管瘤是一种有效而准确的诊断方法。现阶段多层螺旋CT血管造影以其快捷、方便、检出率高等优点,已成为肝血管瘤的首选检查方法[5],螺旋CT增强扫描对肝血管瘤的诊断及鉴别诊断具有重要临床价值。

[1]曹丹庆.全身CT诊断学[M].北京:人民军医出版社,2004:440~444.

[2]陈星荣,沈天真,段承祥.全身CT和MRI[M].上海:上海医科大学出版社,1994:546.

[3]郭启勇.实用放射学[M].第3版.北京:人民卫生出版社,2007:804~806.

[4]吴青山.72例不典型肝血管瘤的CT表现[J].黑龙江医学,2010,34(4):288~289.

[5]徐敏,李明珠,包权.64层螺旋CT对肝血管瘤的影像学表现及诊断意义[J].中国医疗设备,2009,24(19):81~82,138.