桩柱式桥台在桥梁设计中存在问题的探讨

温洲明

(东莞市经纬公路工程有限公司,广东东莞523000)

1 概况

珠江入海口的左岸的麻涌镇、红梅镇、沙田镇、虎门镇位于网状河流区,多为沼泽地带。随着经济的发展,从2000年前后,市政交通道路工程必须跨越大小河流,都采用桥梁跨过。为避免抬高水位,桥式多为20~40 m跨简支梁。跨越东江南、北主河道,也采用100 m跨或以上的连续桥梁。本文主要介绍跨越大、小河道(当地叫河涌)桥梁的桩柱式桥台设计中较为普遍存在的技术问题,以及今后设计应注意的技术条件。

2 河道上桥台锥坡变形的实际情况调查

(1)珠江入海口的左岸,为东江汇入珠江的冲洪积地区,自然形成的分洪大、小河道较多,也有后期人工分洪河道,因此自然、人工分洪河道遍布该区域,市政道路工程都用桥梁跨过大、小河道,确保排洪畅通,不抬高水位。

(2)该区域前期地表少量为耕地,主要种植香蕉,大部分为荒地,沼泽地貌,大部分地表或地表下为淤泥层,河床多为流动状。随着经济的发展,工业用地的需求,除道路用地外,大部分地表都用吹沙回填作为工业用地,交通工程道路范围地基都作软基处理。

(3)桥台锥体变形情况调查:

a.该区域调查了桩柱式桥台21个,台前锥坡伸入河床内,都出现锥坡随河床淤泥层移动而下沉开裂,养护采取了护坡、护脚措施,基本终止了锥坡下沉,路基路面稳定,但给道路养护造成较大工程费用(见图1)。

图1 桩柱式台前锥坡加固图

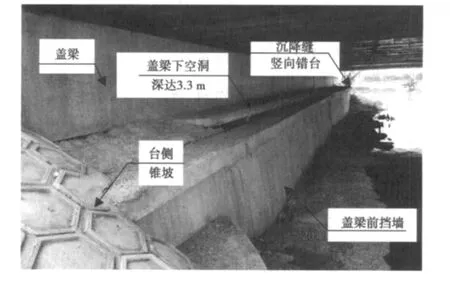

b.某进港北路桥,跨径为3×20 m,桥台为桩柱式台。该桥建于2009年,以运煤为主,台前锥坡在每日涨落潮及洪水的冲刷下,锥坡随河床移动下沉,后在锥坡前加建挡墙,为搅拌桩地基,由于水中搅拌桩失去承载力,台前挡墙下沉20~25 cm,倾斜约8 cm,挡墙两端受台锥坡下沉推动,下沉量大,挡墙中部竖向错台,如图2所示。台盖梁下因锥坡下沉带动台后路基石粉渣填料下沉约25 cm,搭板下空洞,在搭板终点,路面成“V”形,路面横向断裂,跳车严重。

图2 桩柱式台盖梁前挡墙下沉侧移实景

c.某疏港路桥,跨径为3×20 m,桥台为薄壁式台,于2007年建成,系为油罐服务区所用,因故尚未投入使用。该桥位于河道拐弯处,斜交40°,桥台靠河侧锥坡及台后一段路基边坡受潮水位淹没,台后地基未进行堆载预压,靠路基填土重完成排水固结,因此河床移动带动台后路堤下沉,搭板拉动台胸前后仰,台顶伸缩缝轨头及胶板拉断,搭板尾部路面横向断裂,如图3所示。

3 桩柱式桥台台后路基翻修简况

(1)位于河岸边的桩柱式台,台前锥坡落入水中,都因锥坡受潮水及河床底移动而下沉,造成台后路基失稳的情况基本相同,路面横向断裂,经多年翻修,锥坡加固而稳定。

(2)搭板下空隙的原因分析:当台前锥坡向前移动,台后路基填土随锥坡移动下沉,造成搭板下空隙,严重的搭板空洞搭尾部路面横向断裂,跳车较伸缩缝处严重,路面下沉量在搭板上从0~最大值,加铺沥青调坡难度大,特别是当最大沉降值略为25~30 cm,在多次加铺沥青后造成沥青路面成车辙、鼓包,如望沙路各桥,包含涵洞搭板,全部拆除搭板重填路基后再铺沥青路面。

4 桩柱式桥台目前的现状

4.1 桩柱式台锥坡设计及施工中的问题

桩柱式台的锥坡伸入河边、河滩上,地层多为淤泥层,设计为搅拌桩、TC桩复合地基,成桩质量差,在锥坡土压作用下,变形量难于控制,当施工时又先施工桩柱,后填锥坡土,桩柱间间距小,难以碾压到设计压实度,在高洪(潮)水位浸蚀后,河岸移动锥坡下沉向前推移,造成盖梁下空洞,路基下沉。

4.2 桩柱式台设计的现实情况

该桩柱式台已施工未通车,或刚施工,锥坡均出现复合地基(TC桩)下沉,锥坡移动开裂,如图4所示。台前两孔梁下河床己填土,有待施工的桩柱式台锥坡伸入河中。

图3 斜交桥台后路基下沉拉断伸缩缝实景

图4 某进港路桥路堤地基下沉实景

4.3 对桩柱式台设计技术条件的分析

桩柱式台用于旱地,如立交桥可减少桥台工程量,但用于跨河桥的河底为淤泥地带,特别是台前锥坡落入河滩、河岸水边,填方地基目前设计多采用搅拌桩,采用刚性TC桩也难防止锥坡随河床移动下沉带动路基下沉,两柱间填土碾压不密实,亦是客观现实。因此,应设计为带长耳墙的肋板台或挡墙,或U形台,方可避免锥坡不受河床淤泥层移动造成的台后路基下沉。

5 结语

在河床为淤泥层的河滩、河岸边,桩柱式台锥坡下沉的现实及造成台后道路跳车病害,路面翻修,带来道路养护的很大技术难度,因此,在上述地质、水文环境下,不宜采用桩柱式桥台。

[1]温洲明.桥台后软土地基沉降原因及防治措施的探讨[J].城市道桥与防洪,2011,(4):135-136.