高中地理学案式复习教学的探索

浙江省绍兴市第一中学分校(312075) 楼利苗

一、问题提出

目前,常见的地理复习行为可归纳为:课前,按教材文本素材预设课堂教学内容与授课顺序,与新课讲授比较,无非增加了相关知识点的归纳整理与选取若干个具较大难度的例题解析。课中,展示课件并按课件的先后顺序一直讲下去,中间有学科知识的讲解,穿插例题和一定的练习。课后,大多选取一部甚至多部主流教辅用书的习题作为学生巩固练习。

这一复习教学行为虽然为大多数教师所采用,具有一定的实效性,但也暴露出一些明显的不足,具体表现在以下几个方面:

第一,学生思维参与不高。在这种课堂教学行为中学生始终跟着教师的思路在学习,学生缺少必要的主动参与,最令人感到痛心的是学生缺乏独立思考的时间和空间。难怪很多高三教师经常会抱怨学生:“为什么讲过的内容在考试中还会出现错误呢?”我们把它归纳为“一听就懂,一做就错”现象。其实“听懂”不代表“掌握”,“掌握”不代表“做对”。 “听懂”、“掌握”、“做对”三者之间不能很好贯穿的主因就是课堂教学中缺乏必要的学生参与。

第二,学情把握不准。教师对学生学情的准确把握是提升教学针对性和有效性的必要前提。高三的复习过程从本质上讲就是提升学生能力的过程,而需要提升的往往是学生弱势的能力方面。但以教师为中心的教学行为,教师几乎没有去准确把握自己学生学情的方式与途径,教师往往以自己的主观臆断来代替学生的客观实际,出现了课堂教学的方向性偏离,最终导致课堂效率的低下。

第三,课堂素材选择不适。有效复习课堂的创设与教学素材的选用息息相关,不同层次的素材往往适宜于不同层次学生的使用,单一的教学素材往往适应不了多元化的教学主体。目前并没有因材而编写的教辅用书,因此多数教师所选的教学素材与自己的教学主体的层次并不相符,这必将大大降低课堂教学的有效性。

针对这一现象,我校高三备课组从2008学年开始进行了以学案为载体,包括选择适切的教学素材、关注学生的课堂参与以及有效的作业设置为主环节的学案式复习教学的尝试,并取得了良好的教学成效。

二、学案展示与课堂实录

【学案样例】

农业区位条件评价

班级______姓名_______学号 ________

【目标与任务】

1.哪些因素影响农业的区位选择?这些因素是如何影响农业生产的?

2.举例说明不同区域农业区位选择上的影响因素有何差异?

3.如何促进农业区域的发展?

4.应如何正确进行农业区位条件的评价?

【知识点梳理】(留空)

【典型试题展示】

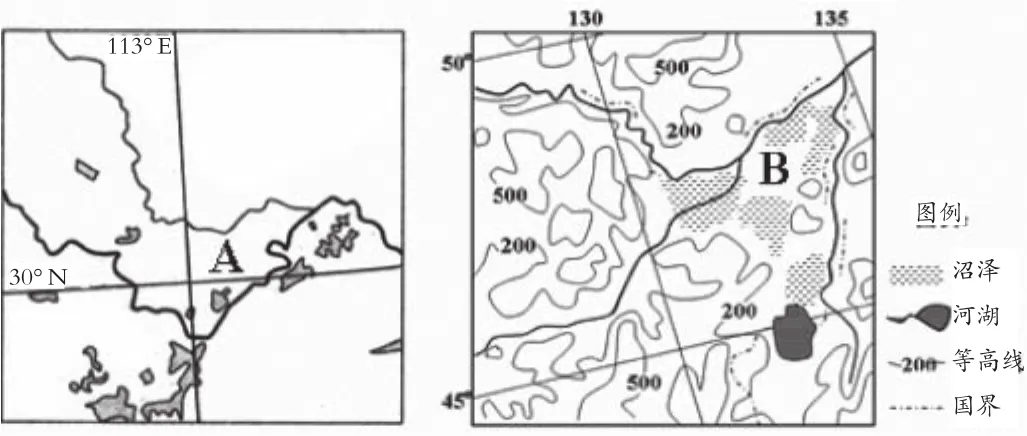

例:读图并结合所学知识,回答下面问题。

1.评价A平原作为商品粮基地的自然条件。

2.比较说明A平原和B平原粮食作物、经济作物的差异性,并分析导致这一差异性的主导因素。

3.从社会经济角度评价B平原农业发展的突出区位优势?从自然角度分析B平原发展农业的主要制约因素,可以采取什么措施解决。

【答题技巧归纳】(留空)

【课后巩固与拓展】

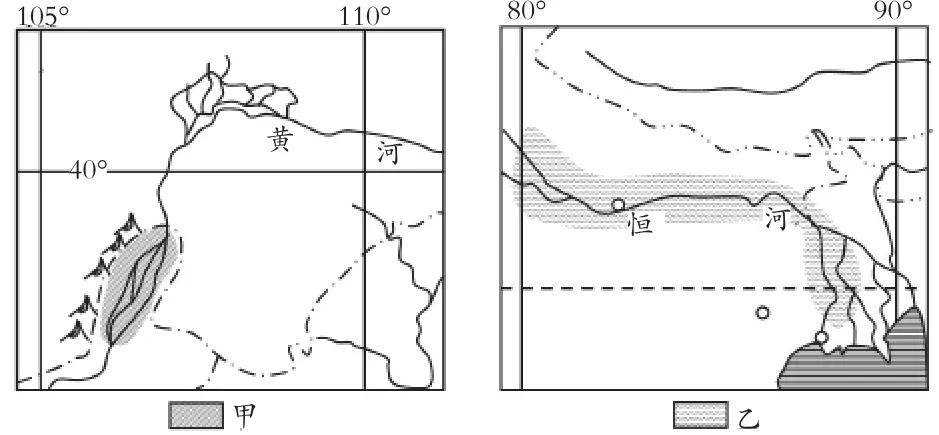

图中甲、乙两区域都是重要的种植业分布区。读图回答问题。

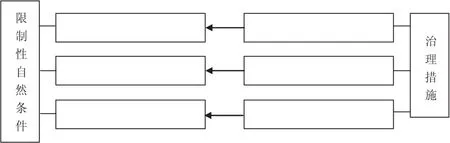

1.依据对应关系,填表说明甲区域发展种植业的主要限制性自然条件及其治理措施。

2.说明乙区域河流下游地区主要农业地域类型的形成原因。

……

【课堂实录(片段)】

师:今天我们要探讨的是“农业区位条件的评价”问题。请同学们结合教材,花5分钟完成学案中教学目标1。

学生自主学习:一位学生在黑板上对影响农业区位选择的因素作简要概括,其余学生在纸上进行归纳整理。教师巡视。

师生互动:对学生作业进行师生互动的点评,梳理构建农业区位因素的知识体系(见板书)。教师在补充完善知识结构的同时,也对各因素与农业生产的关系作了简要分析。

师:(用ppt进行典型试题展示)。读学案例题所给的两幅图与设问1,请说说你获取的信息有哪些?

生1:A地为江汉平原,B为三江平原。

生2:A、B两地均地势平坦,河流众多。

生3:A处河湖众多,B处沼泽和河流多。

师:除以上信息之外呢?

生4:经纬度位置、等高线、一些图例。

师:在解题前如何获取信息,一般有三种途径,材料中信息的暗示,试题中的明示以及原有的知识储备,在这三种信息来源中整理有效信息。刚才三位同学的回答中还缺个试题中的明示——农业自然条件的分析(板书),使我们明确了应从自然条件的角度进行分析评价。

师:A、B两幅图所示的区域位置,分别告诉了我们哪些区域自然条件的信息呢?

生:地形、气候、河流、湖泊。

师:两者地形都以平原为主;因纬度差异,A为亚热带气候,B为温带气候;土壤都较肥沃;都有河流,有较充足的灌溉水源。

学生自主学习:完成试题各相关小题。

学生互动交流:同桌之间相互交流答案,彼此找出答案中的共同点和差异点,探讨后重组答案。

师生共同探讨交流作答情况:

第一问:评价A平原作为商品粮基地的自然条件。

生1:A平原作为商品粮基地的自然条件:光照充足、夏季降水集中,地势平坦开阔,土壤肥沃、河网密集,灌溉水源充足。

生2:有利条件:亚热带季风气候,夏季雨热同期,地势平坦开阔,土壤肥沃,灌溉水源充足。

不利条件:光照不足;多旱涝灾害。

师:评价某一事物,应该像第二位同学一样从有利和不利两方面出发分析。

有利条件:亚热带季风气候,夏季雨热同期,地势平坦开阔,土壤肥沃,灌溉水源充足。

不利条件:旱涝灾害多发,寒潮和低温冷害。

……

板书:

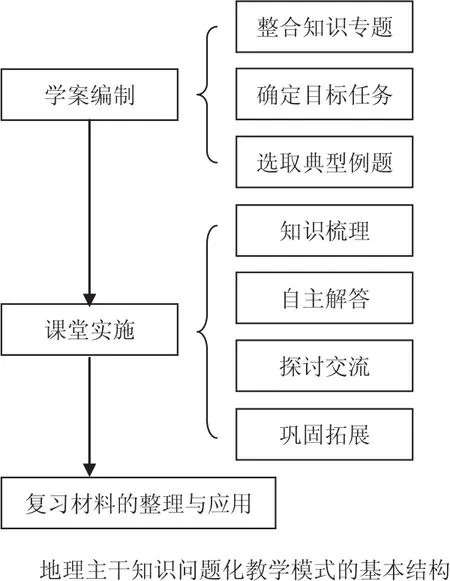

三、学案式复习教学操作程式

(一)学案编制

学案的主体框架主要由教学目标、基础知识梳理、典型试题展示、答题技巧归纳、巩固与拓展五部分组成。教学目标是让学生明确自己的学习任务;基本知识梳理主要是留给学生搭建知识脉络所用;典型试题展示以及答题技巧归纳是学生参与课堂教学的主要平台;巩固与拓展是留给学生在课后提升的训练之用。

1.整合知识专题

基于新课改高考众多的考试类别和模块设置,以及各模块相对独立但知识点重复较多的实际,高三教师只有注重对相关教学内容的整合,理清课程教材的知识体系,才能为不同类别的考生提供适宜的教学内容。作为知识专题整合的途径,应打破课程教材的模块界线,以学科主干为线索来整合符合地理高考能力要求与命题方向的知识专题。原因在于作为构成中学地理学理论基础的主干知识,在新课改高考方案、课程标准与课程教材发生巨大变化的情况下,仍保持相对稳定,而且对基础知识、主干知识的考查仍然是新课改高考的命题重点。如以“大气环境”主干知识为例,经对初、高中知识的整合可以得出以下课时知识专题:①大气受热过程;②等温线;③大气运动;④大气降水;⑤天气系统;⑥气候形成与分布;⑤中国的气候;⑥气候的影响。

2.确定目标任务

一个清晰的教学目标需要教师多方面悉心的研究,我们的做法是:在新课程理念的指导下,对照考试说明中考试内容从课程标准中提取相关知识专题的“课标要求”,再根据课程标准关于三维目标的界定,在教师参阅领悟大量高考试题所体现的能力要求的情况下,把课时知识专题的目标与任务转化为主要包括知识与技能、过程与方法在内的几个以设问形式呈现的教学目标。

3.选取典型试题

学案质量的高低很大程度取决于试题尤其是典型试题的质量,所选试题应该面向高考、面向学生、面向课堂,试题的设问要与课时目标与任务相吻合,让学生在典型试题的探讨过程中,既能巩固知识体系,又能最大限度提升各方面的能力。为此,我们建立有高考试题与各地高质量的模拟试题的试题库,并按主干知识体系进行分门别类。但我们更多的选择是高考试题,因为这些试题更成熟更好地体现了高考的能力要求。但有时,为使试题与教学目标、教学对象相吻合,对有些高考试题作适当的改编,甚至进行原创。

(二)课堂实施

1.知识梳理

对基础知识与基本原理的落实与梳理,可以根据复习内容的差异而选择不同的操作方式,我们常用的方式有讲述式、自主建构式、交互式。如“农业区位条件评价”中主要采用的是自主建构式;而如对昼夜长短变化的知识专题,采用的是交互模式:学生观看昼夜长短变化的动画(生)——问题设置,如从动画中看出了地球昼夜长短的哪些变化?并总结出一些规律(师)——答案组织(生)——归纳生成(师生)。

2.自主解答

自主解答是指学生应用相关的基础知识与基本原理自主解答学案中的典型试题。作用主要体现在把时间还给学生,让学生学会独立思考,独立分析问题和解答问题,增强学生学习能力。课堂实施中,教师的关注点,一是一定要给予学生足够自主思考、分析、答题的时间;二是要仔细观察每个学生的表现,来切实的把握学情;三是对学生的疑难做好适当的点拨。对知识梳理与自主解答的教学编排,是先知识梳理后呈现问题自主解答,还是先呈现问题自主解答后知识梳理。从心理学角度考虑,先呈现问题自主解答,让学生产生解决问题的困惑,心里产生要求,老师再归纳核心知识点以及讲解分析,听课效果会更好。从我们的实践来看,两种编排交替使用,实际效果更好。

3.探讨交流

该环节,我们主要通过以下步骤来实施:第一步听取学生的答案与解题思路;第二步让其他学生来查找与修正相关答案及解题思路的错误点;第三步由教师来总结并进行必要的学法指导与知识拓展,让课堂教学变“授人以鱼”为“授人以渔”;第四步让学生把正确的解题思路与易错点记录在学案之中。

4.巩固拓展

教师结合课堂中所复习的内容,选择性地布置一些巩固拓展型的试题让学生在课后去训练。在试题的选择上教师应该考虑到学生与班级的层次差异,针对不同层次的学生选择合适难度与数量的试题。如果课堂时间有多余,教师可以有针对性地选择部分试题进行课堂训练。