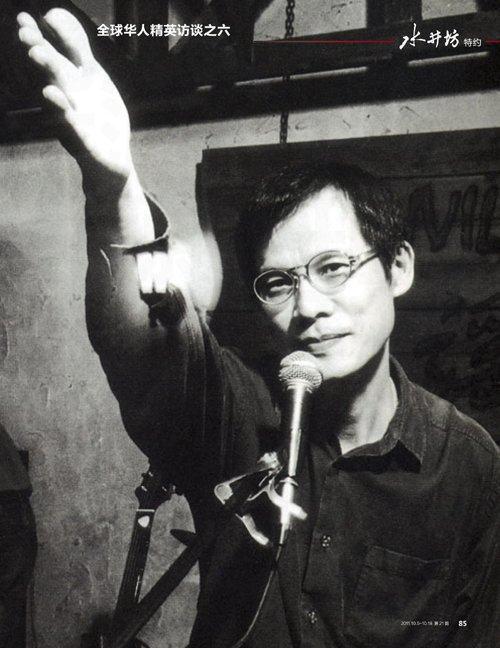

罗大佑:歌者的政治与家国

陈统奎

今年,罗大佑又在开巡回演唱会,主题叫“恋曲2100”。

不过,很多人不懂也不认同罗大佑的表达,包括许多年轻的娱记。有人说,1954年出生的罗大佑更宏观,更意识形态,更历史,而新生代则比较自我、肤浅。罗大佑也发现确实有代沟,但他不想做一个“说教者”,也不想做一个“迎合者”,他希望“老朋友”带着自己的子女一起来听演唱会,由他们当“翻译者”。

罗大佑说他特别不喜欢“音乐教父”这个称号,一再叮嘱本刊记者替他传达这一信息,他是一个音乐人,明白自己的职责是“用音乐替人们创造出更多空间,让每个人都可以在这个愈来愈拥挤的世界喘一口气”。

和李宗盛、周华健、张震岳4人组合“纵贯线”,刚巧碰上全球金融危机,于是,就有了《亡命之徒》,罗大佑想表达的意思是“每个人一辈子总有个时间是像亡命之徒一样地生活”,那么就让音乐产生共鸣吧,“人是我们唯一可以相信的共同体”。

罗大佑毕生都在努力用音乐传递人文精神,他说自己是一个“信息的使者”,通过音乐把个体与自然、社会、时代、灾难……等等联系起来。他的连接包括香港回归、台湾大选、 9·11事件、伊拉克战争、非典、印尼海啸、台湾3·19枪击事件、世界金融风暴、汶川地震、北京奥运、上海世博,直至日本海啸和核辐射。“罗大佑的歌不能没有信息,除非罗大佑死了。”他说。

罗大佑从来也没有远离过社会现实。1986年,他被邀请到香港当一个音乐比赛的嘉宾,他马上发现香港正在面临人类历史上从来没有过的一个事情叫“七一”,“这是人类历史上很大的一个事情,一个人一辈子可能都不会碰到一次”,于是,他毅然从纽约搬来香港,写出了《皇后大道东》和《东方之珠》等经典歌曲。

《皇后大道东》也和《原乡》、《首都》一起被称为“罗大佑的中国三部曲”,他对香港前途的追问、对台湾根源的探索,对内地变动的思考,歌者歌之。

几十年来,罗大佑有时候给人们描绘一个美丽的梦,有时候讲述着那些无奈的社会变迁,更多时候则是对现实的批判。尽管他不承认,但毫无疑问他早已不仅仅是一个音乐人那么简单。

和他的音乐一样,罗大佑的人生同样曲折动人。1985年3月,父亲将他押上飞机,送他去纽约“好好思考未来”。那时,父亲不想让这个儿子搞音乐了,他搞音乐搞出满城风雨来。《之乎者也》的发行让这个瘦削冷峻的青年医生一夜之间成为年轻人心目中的叛逆偶像——这是一个身为知识分子的医生对于缺乏自由的抗议,引起的社会争论大得吓人,洪水猛兽乎?时代良心乎?

在纽约,罗大佑大约住了两年。但他对这座城市的观察,入木三分:纽约肯定是全世界最深的一个都市,最大的一个人类原始丛林,它有全人类最好的和最坏的东西,最大的罪恶和最好的人性都在里面。1999年的台湾大地震之后,他逃离了那个人类最深的都市,再也没有回去。

很多人都认为,罗大佑的大陆时代真正应该是始于2000年。因为那年他在上海开了场盛大的演唱会,有评论说,那是他一个重要的转折点——罗大佑第一次感受到了一种远比台湾、香港更庞大、更热情,甚至更忠诚的大陆歌迷群。不仅是明星,还是文化偶像,甚至是精神偶像,这才是成功的最佳追求。

今天罗大佑听到记者转述这些评价时,连连摇头,很认真地说:“你听着,罗大佑已经不是掌声能忽悠得动的人了。”当年父亲没能改变罗大佑,如今,父亲去世了,“更没有谁能改变我了”。 年轻时的罗大佑,数度压抑对音乐的热爱,因为音乐不能当饭吃。但是音乐又数度把他从医学拉回来,直到完全占领他为止。

从1987年到现在,大多数时间罗大佑都住在香港。当然,他偶尔也在北京和上海飘一段日子。在大陆快速崛起的这个年代,中国大陆的脉动是全球的最强音,罗大佑选择拥抱和感受这个脉动。

“中国并没有在世界之外。”罗大佑说,他今天看到的是亚洲、欧洲、美洲三足鼎立的大格局,亚洲现在变成了美洲跟欧洲之间的协调者,而中国大国崛起的使命,便是去扮演一个好的协调者。罗大佑认为中国这个名字,本来就有一个“中”——中间人的味道。他总是在用自己的方式理解、表达并参与着时代的宏大变迁。

2011年9月26日,罗大佑在北京接受了本刊记者专访。

“现在不用再high了”

《南风窗》:我去过两次台湾了,最难忘的一个场景是,2009年9月20晚上在南投县埔里镇桃米生态村,台湾音乐人协会理事长陶喆带了一批台湾音乐人在纸教堂前面演唱,纪念台湾9·21大地震10周年,观众席地而坐,与音乐人零距离,互相感动。您也这样下去过,对吧?

罗大佑:对的。正好今天是9月26日,1999年9月26日我从纽约回到台北,地震后5天。这场地震改变了我的人生轨迹。因为很多在地震中死了,去看看情况,了解一下灾情。唱唱歌,总是唱跑调。我是台湾出生的,在我5岁的时候就曾遇到地震,我们睡房在5楼,母亲拖着我们小的就往下跑。忘不了一个母亲带着3个小孩往楼下冲那个感觉。我们是在地震中长大的,但大地震来的时候,谁都没有办法去很冷静地面对。

《南风窗》:灾难发生的时候音乐可以抚慰心灵。

罗大佑:我们能做的就是这些。那时很多人很惊慌,惊慌了3个月才定下神来。当时台湾地区领导人去埔里地震灾区视察,其中一架直升机降落时一下子就撞倒了树,树被撞倒后又压死了一个女孩。大灾难来了一切都是很乱的。

《南风窗》:刚才的问题打开了您的记忆。所以现在有很多评论说,罗大佑很宏观、很意识形态、很历史,年轻人都听不懂了。

罗大佑:我们经过的历史其实蛮长的,他们没办法直接懂,也正常。我需要的就是和我一起成长过来的人,由他们去跟子女“翻译”,他们带着子女来看我的演唱会,这个可能比较实际一点。

要让我直接告诉80年代这些小朋友的话,我觉得我们的语言、我们的方式、我们唱的歌——说起摇滚乐,他们就觉得摇滚乐像恐龙时代音乐的感觉。所以我觉得必须有一个翻译者,有个解释人在中间,这就是时代的变化。

《南风窗》:您想告诉这些翻译者的是什么?

罗大佑:我现在在读一本书,意大利作家依塔罗·卡尔维诺的《给下一轮太平盛世的备忘录》,这是一本蛮有政治性的书。音乐现在也算是很没落了,大家都知道不像以前一样,文学也更糟糕。这本书告诉人们文学是最基本的,无论人到哪里去,都不能没有文学。在被各种表演的媒体给踩下去以后,文学在这个时代可以发挥的作用更大,文学家会发挥出更大的想象力去把文学的使命传递下去。这对我们是很大的启发。

《南风窗》:我们注意到,这次演唱会现场最high的时候,观众并没有跟您high起来,您会不会感到失落呢?

罗大佑:high起来是那个年代的摇滚音乐,但我唱的是慢歌,这歌是1983年出的唱片,已经28年了,这些听众其实是在回顾这首歌的历史。 当初他们是年轻人还在谈恋爱,现在已经当上了爸爸,他现在看到的是他的孩子变成电脑儿童。

摇滚最辉煌的时期过去了,电脑充满每个人的生活空间。我就是想带大家在现实的状态下,跟我们回到过去的年代,不要忘了这些古老的乐曲。

《南风窗》:传递给“老朋友”们这种感觉,除了怀旧,还有别的什么意义吗?

罗大佑:年轻的这一代可能得多花时间去想想人的本质。这个东西是蛮重要的。可能因为我没有小孩子,我不知道很多父母对小孩子的担心,可我看见的小孩子学业都很重,压力都很大。我还记得有一位小朋友,他已经受不了学业的压力都跳楼了。

我不知道这会不会有点老师在教训学生的感觉?到目前为止我还是觉得孔子把仁讲得非常好,设身处地,“己所不欲,勿施于人”。现在我们人和机器在相处,至少是通过机器在相处,人和人之间的相处很少,这其实是蛮大的问题。科技造成的其中一个后果就是让人远离自然,远离人性。

“我们知道什么是政治”

《南风窗》:今天的罗大佑听起来一点也不愤怒了,是不是年龄大了,愤怒不起来了呢?

罗大佑:要看怎么解释愤怒了。

《南风窗》:当初在台湾,罗大佑可是激烈批判现实的。

罗大佑:就是1982、1983年,主要是那时候社会比较封闭,所以出现像罗大佑这样的言论,大家会觉得是在批判。你把罗大佑当初讲的那些话拿到现在来看,谁理你啊,尽讲这些,这样还算抗议?

当时我讲的那些,比如台北不是我的家,其实那真不是我的家,这哪能算抗议?那个时候太封闭,我自己还是个刚毕业没多久的医生,也没有那种拿这个当饭碗的感觉,自然也不会考虑这样讲话会不会丢掉工作,没有这些压力,就比较敢讲,仅此而已。

《南风窗》:当年你们那代音乐人有没有一种集体的自觉意识,要去呐喊改变这样一个沉默的年代?

罗大佑:集体大概不会,集体那就叫革命了。我基本上还是把自己当作一个音乐人,当社会里很少有人讲的时候,我出来讲一讲。现在那么多人讲,每个人都在骂,还需要我讲吗?基本上音乐对我还是比较重要,我写好听一点的歌比较重要。

《南风窗》:在我们的印象里,华人世界的演艺明星中,您可能是最热衷表达严肃命题的一个了,这跟你们这一代人所经历过的台湾民主运动是不是有很大关系?

罗大佑:台湾民主有幸,但也有很大的挣扎,血泪汗水的挣扎。我们在台湾这片土地上,在对与错之间,在民主和专制之间,一路挣扎着摸索过来。我们看着他们折腾,发生多么大的事情,也不敢出声,最后只好在文学、歌坛上面表达一些声音。

我用歌声表达,龙应台用她的文学表达,这都是时代的一个出口。台湾的美丽岛事件出现在1979年,也告诉我们要用这样抗争的方式去争取。像施明德在美丽岛事件被抓进去,其实他刚被关了15年,才出来3年而已,又被抓进去,那才是真正的厉害。

我1985年离开台湾时,也是满身伤口,国民党觉得这个家伙很不听话,对我的表达方式不开心。还没有成立的民进党也对我不开心,他们觉得你怎么不是在替我们讲话?所以你不是什么抗议歌手。

什么时候我变成抗议歌手了?我从来没讲过抗议这句话。我们是从那个年代走出来的,所以我们知道什么是政治。

《南风窗》:但是政治很敏感的。

罗大佑:政治无所不在,我觉得我的东西是在抵抗政治。我该做的事情还是要做,“统派”帽子我已经戴了多年,是他们(台湾绿营)给我的。我更想说的是,音乐人绝对是反战的,反饥饿的,音乐人的希望就是唱歌。温饱以后才有音乐。你看60年代那些嬉皮,就是反战的。

《南风窗》:是不是1985年的政治压力,影响了你后来的选择,让您刻意要离政治越来越远?

罗大佑:不是,这是我自己不喜欢,因为完全透支了,我在台湾觉得就搞不下去了,所以我自己就完全淡出了乐坛,逃离那种环境,应该是一个自我放逐,完全丢掉那些掌声和鲜花。

承担责任

《南风窗》:过去这些年,您在大陆做了不少事情,比如和李宗盛他们组合“纵贯线”,到处开演唱会,有什么收获吗?

罗大佑:真正的成果是聚集了一批音乐人,在2008到2009年的金融海啸时,证明音乐还是有一些力量把社会上消极的气氛打消,这一点对我来说很重要。正好在这个时候“纵贯线”出现,也不晓得它为什么谈成了,但是它的余波到现在还没有消失。

人类的生存状态本身大部分都属于政治和经济的范畴,当歌舞升平、精力很好的时候有一种玩的状态,在很不好的时候,音乐扮演的角色应该是另外一种状态,真的去承担某种责任。

《南风窗》: 除了年龄上的区别之外,大陆的罗大佑和台湾的罗大佑有什么不同吗?

罗大佑:为什么几十年前的罗大佑那么愤怒,现在不愤怒了?因为我是一个音乐人,不是一个抗议者、愤怒者,我不可以永远是个年轻人,既然是音乐人,在一个大家拼命骂、对抗的时代,那我写一些好听的歌不是对的吗?所以我告诉自己,现在应该写一些好听的歌。

《南风窗》:这几年,在您的音乐中,关于大陆有什么特别想表达的东西吗?以这次的“2100恋曲”演唱会为例,我看到你们有5个颜色的创意,可是,“红色”段落的探戈,展现的是夜上海的纸醉金迷,“绿色”段落则是以台湾原住民音乐为基调,这看起来挺混乱,您到底想传递什么信息?

罗大佑:我在表演里面用的是张爱玲的《海上花》。张爱玲是从那个年代的上海出来的。在租界时代,上海纸醉金迷,鸦片、娼妓、乱七八糟的投机。那也是一个逃难的时代、战争的时代,人们妻离子散,最好和最坏的东西、人性中最光辉和最丑恶的都在这个地方发生了,那种血淋淋的本性本身就是红色的。

而现在,到上海我喜欢住外滩的和平饭店,看到很多老人在老街上跳舞,跳得很开心,那种热情也是红色的。和平饭店舞台上表演的都是年轻人,他们的摇滚音乐也是热情的,另外,你看街头那些可怜的劳工,烈日当头,满头大汗,那也是年轻的血泪汗,基本上都是来自于血的,红色的。这些才是整个的都市感觉。

《南风窗》:今年是辛亥百年,联想起来,当年很痛苦,有血泪,但也恰恰是我们从专制走向民主,走向自由社会的阶段。您是要重新怀念这个东西吗?

罗大佑:我觉得不是怀念,辛亥100年我觉得是非常不易,我总是觉得人不要忘本。北京奥运会,上海世博会,广州亚运会,深圳大运会,都是得之不易的。现在仿佛任何人都觉得很辛苦,但最起码现在我们真的是比10年前要好,你们现在还不够幸福吗?当年在台湾我是“禁歌第一名”,我知道今天的东西得来有多不易。像现在开演唱会我没有送批文,没那么困难的,当地就搞得定,现在已经好很多了。

《南风窗》:那绿色呢?您想通过这些章节表达些怎样的严肃意义?

罗大佑:绿色其实都是我们的梦。不客气地说,台湾原住民其实都是被赶到山上去的。能住平原,谁愿意住山上?闽南人迁到台湾以后,跟原住民混在一起,因为汉族人比较多,会团结,就把他们赶到山上去了。汉族人则利用土地开发,做什么房地产、商业,都在远离土地。

这部分在我的演唱会中,是想说人要到大自然中,人类跟科技还是要保持一定的距离,在生活里面多制造一些绿色的气氛。像日本的核电,还有7·23动车追尾事故,都是惨痛的教训。国家发展太快了,非要追求什么都是第一名,没必要,一个大国,还追什么呢?如果再这样快下去,肯定是10倍20倍的代价。

都市流浪

《南风窗》:您的歌里有一股浓浓的乡愁味,比如《错误》、《乡愁四韵》,台湾在您生命当中是什么地位?

罗大佑:一直很复杂、一直很矛盾、一直都是爱恨交加。出生的地方自己没法选择,这是最麻烦的一件事。人旅行要去哪里,住哪里都可以选,但是出生的地方你不能选,就是这样。所以,我还是很爱很爱台湾的,没办法,因为在那个地方成长了很久,出生一直到20几岁都在那里,只是我不习惯把“爱台湾”挂在嘴边。

《南风窗》:从纽约回来后,您没有选择在台湾久留,却去了香港做音乐,为什么?

罗大佑:台湾我不想回去, 我觉得那个地方对我来讲,政治味太浓了,大家对我的压力太大,要求太多,说罗大佑不为他们讲句话,就像罗大佑背叛了他们那个党的精神一样。去香港做音乐,只是因为它是一个资本主义的地方。

香港很有制度,你写歌就有现金,香港作家作词协会很多,他们自然会帮你收取这一部分的费用。另外,香港虽然小,但是麻雀虽小,五脏俱全,人比较守法,也是制度会让人守法。最吸引我的一点是,香港英雄不问出处,完全靠自己的能力。在香港要很货真价实才行。

《南风窗》:北京呢?这个城市对您的音乐和人生有什么样的影响吗?

罗大佑:其实我2002年就到北京住过一年半,我很开心,我到北京第一件事情就是呼吸空气。这种空气是一种能量,这个地方建都1000年,过去10年是1000年来最戏剧化的,很多东西全部拆掉重盖,显然是有一种很大的能量,所以我觉得呼吸蛮重要的。

不过,作为一个外来者,我只是看大局,能感觉到的是这个都市有1000年来的官僚文化沉淀其中,曾是最官僚的一个都市,这几年洗涮得比较多一点,现在好了一点。当然,如果放到地球上的位置,它变得还不够。

至于我的创作,以前我在北京会写不出曲子来,这几次住在北京我觉得能写出曲子来了。最简单的一个例子,就是早上起来的时候,觉得旋律在跑,在睡梦中也会有一些旋律、一些新的东西在跑,醒过来会想把它记下来。我甚至有习惯,因为现在手机方便了,都有录音功能,我觉得这个旋律还是新的话,我会把它录下来。我发现录的东西有新的感觉,也就是说,对这个都市开始有了音乐感觉。

《南风窗》:是您更熟悉北京以后这些东西出来了,还是北京的变化让这些东西出来了?

罗大佑:在这个地方睡觉时,我整个人是放松的,睡得很安稳,我觉得可能跟季节也有关系,因为现在是秋天。然后大家都忙,现在人高度分工,很忙,很有效率,每个人都忙自己的事情,空气里面就有一种空间出来,作曲的人不会觉得隔墙有耳,不会在你谈话时旁边有人在看,那是罗大佑啊,那是不是周华健啊,我们有这样的空间,在这样的空间下聊聊天或者发发呆都没人管你,这个空间很舒服。

以前我觉得北京这种空间很少,别人很容易侵占你的空间,现在我觉得大家要管好自己的那部分都来不及,所以没有时间去侵占别人的空间了。

音乐与家国

《南风窗》:当大陆越来越有空间的时候,那么多台湾精英都到大陆来,您会为台湾的前途感到忧虑吗?

罗大佑:我倒不会忧虑,这不是跑到大陆来的问题,只是说现在多一个地方可以跑。罗大佑当初跑到美国去,他会再跑回来,他可能需要更多的资历,需要学习,需要养分,像龙应台也是一样,来来去去。

台湾毕竟是一个小岛,一个小岛能有多少资源?台湾有想法的人应该往外跑,把外面的经验、理念带回来,变成台湾的独特经验,然后再交换,再去外面带资源回来,变成一个继电所一样。不要担心人跑掉,如果有足够的资源能再把人拉回来,还担心什么呢?

《南风窗》:我们聊聊音乐本身吧。细听过《皇后大道东》、《原乡》、《首都》之后,我们会发现很多旋律都是一样的,只是您分别用国语、台语,或者粤语添上不同语言的歌词。有人质疑说罗大佑偷懒,您却认为是一种探索?

罗大佑:我是在逆向追溯语言之间的共通性,把语言本身丧失的一种东西找回来,有时候你用同一首歌表达不一样的语言时,会到忘记这是同一首歌的地步。好像我有一首歌叫做《再会吧,素兰》,那个听起来你会觉得整个人被拉到另外一个空间里去,我喜欢那种时空错乱。在一个太工整的时空里,做艺术的人偶尔制造一些时空错乱的感觉是好的。

听旋律完全是同一首歌,但是因为语言会变得差异极大。我就会去想从当初那些相同的语意到现在,中间经过了多少时间的演化,是谁主导了这些语言的改变,这个一直是我最大的困惑。

《南风窗》:这么多年下来,您对音乐价值的理解有什么变化吗?

罗大佑: 礼、乐、射、御、书、数,乐排第二个,是有道理的。歌曲在社会里面必须要担任一种教化的功能,我说罗大佑的歌曲里面不能没有信息,就是这个意思。从广播时代开始,一直到有唱片这样一种媒体,让我们可以赚大钱,音乐的力量很大,力量大的时候就必须注重这个工具,必须要能够跟观众互动、教化,没有这个功能我就不唱,这是我一定要坚持的。

《南风窗》:那作为一个音乐人,您有更大的野心吗?比如有媒体说您要做精神偶像?还有音乐教父等等。

罗大佑:算了吧,这个太可怕,我就是开个演唱会,唱歌、拿钱,不拿钱就跟他们吵,这是个工作,不是精神偶像。尤其是媒体里面弄出来的这种高帽,什么音乐教父,我听到自己都会笑。

我18岁就开始开刀了,我太清楚一刀下去人血淋淋的,人太脆弱了。音乐圈我入行蛮早,进出乐坛那么多次,我看到太多人起起伏伏,你要我冲昏头太不容易了,再大的掌声、再大的欢呼声喊罗大佑,都不会让我冲昏头,我知道那是个假象,是观众需要那个感觉,不是我需要那个感觉。你要是被那个东西冲昏头的话,只能说你还不够资格站在这个台上。

《南风窗》:那对国家呢?像您这样一个在台湾、美国、香港、大陆多年游走的人,怎么理解国家和民族这样的字眼呢?

罗大佑:我相信人相似的地方多过不同的地方,尤其当你同样一种语言,同样一种背景的时候,往共同的方向去努力的可能性更大,这个东西其实也是音乐的目的,一首歌在一定的空间和时间里,能够引起共鸣的人越多越好,我们不是在做一个拆散大家的事情。