辛亥革命时期东北地区报刊发展状况述略

胡万德 孙 鹏

(沈阳师范大学图书馆 辽宁 沈阳 110034)

辛亥革命前后国人办报活动高潮迭起,但主要活动大多集中在上海、北京、广州、湖南、四川等地。东北三省地处中国边陲,较为封闭、落后,其近代报刊活动的发端时期较晚。1899年8月,俄国侵略者在辽宁省旅顺创办了最早的俄文报刊,在世纪末打破了东北三省的媒体传播冷态,但此后这里的报刊活动仍不活跃,报刊活动主要以日本人和俄国人为主。直至1906年,全国掀起了第二次办报高潮,东北人自办报刊活动才开始活跃。在辛亥革命100周年到来之际,笔者通过对1899—1915年辛亥革命前后辽宁、吉林、黑龙江三省的报刊媒体活动进行系统的梳理、探究,围绕报刊创办的种类、分布范围、报刊特征及舆论作用等情况提出了新观点,旨在将辛亥革命时期东北地区报刊发展特点等方面的研究进一步深化与拓宽,以此纪念辛亥革命100周年!

1 辛亥革命时期东北三省报刊分布统计

1.1 辽宁省报刊分布统计

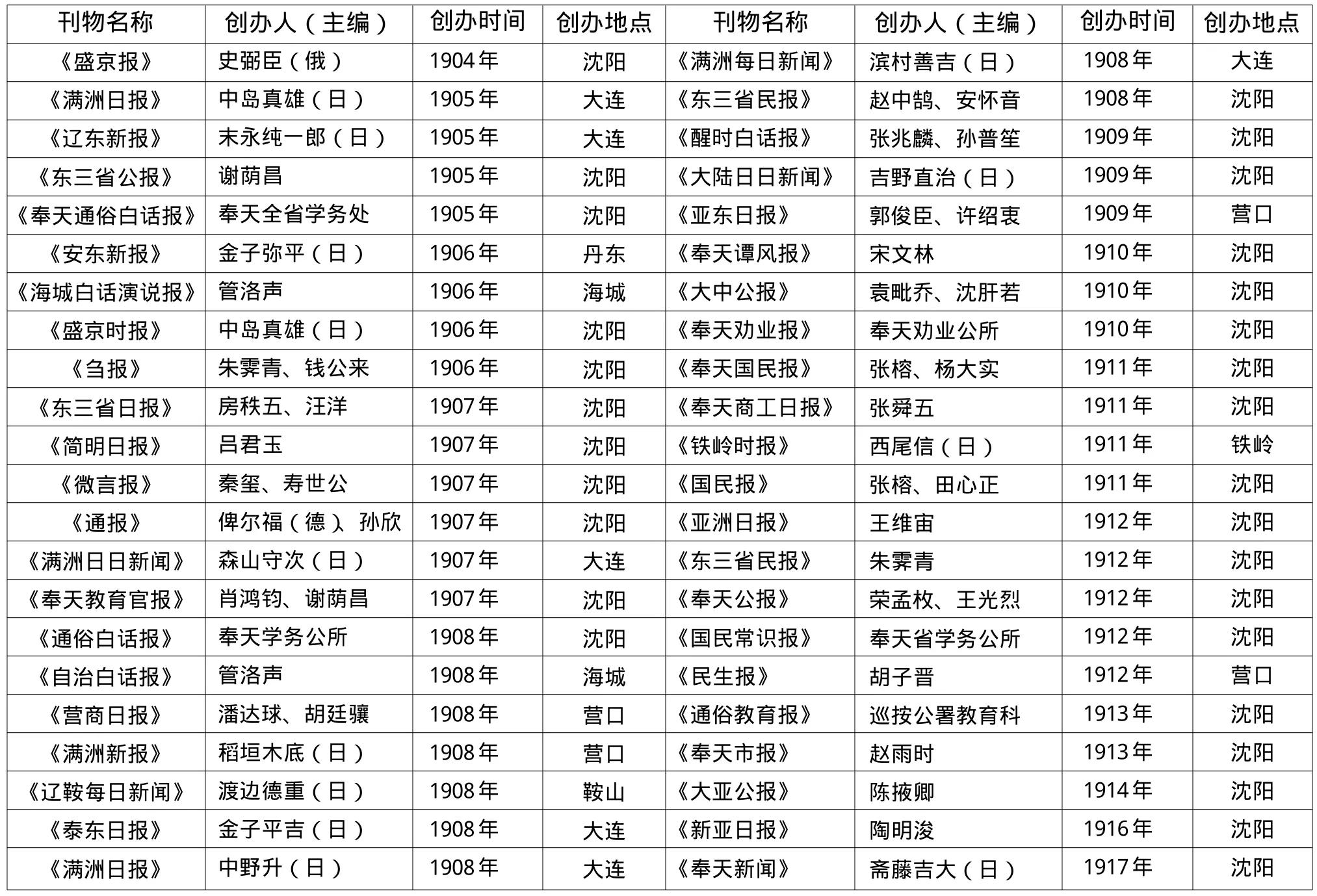

辛亥革命时期国人又一次掀起了办报活动的高潮,东北三省受内地办报形势的影响也纷纷行动起来,其中辽宁省的报刊活动最活跃。在这一时期,辽宁省的报刊有官府创办、社团创办、民间创办、革命派创办和外国人创办等多种形式。据不完全统计,1904—1914年的10年间辽宁省创办各种报刊60余种,其中国人创办的有30余种,俄国人和日本人创办的共有20余种,分别分布在沈阳、营口、鞍山、大连、旅顺、丹东、铁岭等地[1](详见下页表1)。1904年俄国人在旅顺、沈阳创办的《关东报》和《盛京报》是东北最早的近代中文报刊[1],1905年谢荫昌创办的《东三省公报》是东北地区国人最早创办的中文报刊。当时辽宁省创办的报刊种类五花八门,内容包罗万象,总数居东北三省之首。

在众多报刊中,日本人中岛真雄于1906年10月18日创办的《盛京时报》最为突出,其历行38年,1945年8月15日日本投降时停办。《盛京时报》由中岛真雄等日本人担任社长和主编,对国际、国内、东北各地、辽宁各地、沈阳地区的军事、政治、经济、外交、文化、历史、风土人情等作出了全面的报道,资料信息浩瀚博大,得到日本官方的积极支持并由满洲铁路公司提供津贴,相当于日本外务局、特务机关和日本占领军共同筹办的,是日俄战争后日本人在我国东北创办的第一份中文日报,也是日本人在我国东北创办时间最长的中文报刊,其内容在表面上完全遮蔽了日本侵略的形迹[2]。

表1 辛亥革命时期辽宁省部分报刊统计表[3-16]

1.2 吉林省报刊分布统计

吉林省报业始于1907年。吉林省第一份报刊《吉林白话报》创办于1907年8月4日,随后,《吉林官报》、《吉林报》、《公民日报》、《自治报告书》、《吉林日报》陆续问世[17]。至1908年末,吉林省共出版10余种报刊。此后,每年都有新创报刊诞生。至1915年末,吉林省创立了20多家报社、出版了30多种报刊[18]。其中官办报刊10种,团体和民办的新型报刊约17种,蒙古文、汉文对照报刊1种,日文报刊3种,朝鲜文报刊1种(详见下页表2)[18]。

吉林省报业以政府官报为主,但民办报刊却蕴藏着无限的生机,无论从思想内容、办报意识、办报理念等方面都是官办报刊所不能及的。从数量和地理分布上看,民办报刊也有超过官办报刊的发展态势。当初,吉林省城几乎由官报一统天下,而在商埠长春则民间办报极为活跃,这是清末吉林省报业的一大特点。吉林省的报业管理体制差异较大,报社机构人员设置的特点为:①官办报社和各专业官报编辑部的负责人均由政府委派;②团体办报社负责人由团体议决,主笔均由自治会委派;③民办报刊的经理、主笔由股东会决定,或由办报人自己担任。虽然吉林省报业起步较晚且相对粗疏,但辛亥革命时期的办报理念、办报实践及经营方式无疑对吉林省政治、文化生活乃至今日新闻事业的发展都具有一定的启示与借鉴意义。

1.3 黑龙江省报刊分布统计

东北三省报业发展最早的是黑龙江省。俄国侵略者出于向中国侵润与灌输沙俄文化的目的,在黑龙江省创办了大量近代报刊。哈尔滨作为俄国侵略东北的基地,最早的俄文报刊便问世于此,1901—1911年,俄国人陆续创办多达18种俄文报刊,几乎都集中在哈尔滨[20]。黑龙江省报业发展虽早,但却不算发达,特别是中文报刊的数量不多,比辽宁省、吉林省都要少。

俄国人史弼臣1906年创办的《远东报》是沙俄侵华舆论工具的代表,极力为沙俄侵略行为辩护,还常与革命报刊《东陲公报》笔战,但经常失败。辛亥革命时期黑龙江省报刊多为俄国人创办,这是因为沙俄侵华时黑龙江所处的地理环境所致,再则他们办报只在沙俄驻哈尔滨的机关注册,从不向中国地方当局申请立案。辛亥革命前夕清政府颁布的《钦定报律》对在哈尔滨出版的俄、日报刊无约束力,反而成为查禁国人报刊的依据。黑龙江省的官报活动相对不算落后。在黑龙江行省官府鼓吹清政府“预备立宪”的重要工具《黑龙江公报》于1908年1月在齐齐哈尔出版后,1910年,黑龙江巡抚周树模奏请创办了本省官报《 黑龙江官报》书册式旬刊。这两种官报都是站在官府的立场,专为鼓吹“预备立宪”而办。黑龙江省也有革命派创办的报刊,如1910年10月由姚岫云、周浩主办的《东陲日报》,把辛亥革命的宣传延伸到了边陲。到1919年4月末黑龙江省中文报纸达到28家[21](详见表3)。

表2 辛亥革命时期吉林省部分报刊统计表[3-13,19]

2 辛亥革命时期东北三省报刊分类

2.1 官办报刊

“官报”是辛亥革命前报刊的专用名词。官报是指由官方创办或经营的报刊,是官方的舆论喉舌。官报登载内容代表官方的政治意志,主要目的是统一舆论、规范视听,为统治阶级营造有利的舆论环境。官报的发展时期始自1902年12月《北洋官报》的创设,1907年10月《政治官报》的问世为官报办报范围最广、数量最多的巅峰期,迄于1911年底。在辛亥革命的打击下,官报瞬间消亡,退出了历史舞台,没有经历逐渐衰落的过程。

表3 辛亥革命时期黑龙江省部分报刊统计表[3-13,22-24]

东北的第一份官报是1906年在沈阳创办的《东三省官报》,此后陆续有多种官报诞生,如《奉天教育官报》、《奉天官报》、《吉林官报》、《吉林司法官报》、《吉林警务官报》、《黑龙江官报》等。官报刊载的内容是:谕旨、折奏、公牍、牌批、调查、专件、译丛、杂录等,最多的是公文、章奏、牌批,署名文章极少。奉天政府官报以公布法令和发布官方文书为主,凡经该报公布的官方文书不再向下属机关发文。综合性官报与专业性官报尚有内容侧重的不同。官报开办费主要来自官拨款项,其发行渠道是以行政渠道按期分发派送。这些官报被赋予相当于正式法令、公文的效力,从而进一步提高了它的权威性。官报作为统治阶级的工具,在政治上是反动的,它与人民的意愿相对立,必然遭到社会的普遍反感和蔑视,只能以失败告终。

2.2 民办报刊

民办报刊是指由民间团体或个人创办的非官方报刊。在辛亥革命前后,东北地区出现的民办报刊大致有以下3类:

(1)私人商业报刊 随着东北民族资本主义工商业的发展,涌现出了多种私办报刊,如《简明日报》、《东三省日报》、《醒时白话报》、《奉天东三省公报》等均为商办性质报刊。但因当时商品经济有限,广告商源不足,缺乏商业运作前提;民众收入微薄,限制了报刊销量;在严峻的政治环境下,无法吸引民众广泛的注意。民办报刊既没有后台支撑,又缺乏资金设备,经营惨淡,只能勉强维持生存。但是,多数商业报刊以开通民智、针砭时弊、鞭挞邪恶、揭载新闻与时论、报告商情、关注民生为宗旨,充满中国人正义的呼声,使报刊在更加广阔的范围内成为社会生活的重要组成部分。

(2)民间社团机关报 是由各省市商会、自治会主办的行业报刊。晚清东北民族资本主义经济的发展造就了民族资产阶级,他们以商会、自治会为核心聚集成一股颇具能量的政治势力,在从事商业活动的同时创办报刊,为本阶层人民代言,如《营商日报》、《奉天劝业报》、《吉林地方自治会报告书》、《吉林公民日报》、《宪报》、《实业报》等。这类报刊在主办方能量、发刊经费、编辑力量等方面比民办报刊要强盛,有些也采取了股份制的形式办刊。民间社团机关报在宣传内容上除以本行业本商会内容为主外,还宣传、译介西方国家的先进思想,揭露日俄的侵略行径,抨击时弊,参与进步思想的活动与宣传。

(3)革命派报刊 在中国南方如火如荼的革命形势的影响下,宣传革命三民主义的报刊陆续在东北诞生。1905年同盟会成立后,资产阶级革命派为启发东北民智、拓展革命影响、发展东北三省革命力量,在东北三省积极开展了宣传活动,先后创办《刍报》、《国民报》、《东三省民报》、《大中日报》、《长春日报》、《东陲公报》等多种报刊。其中《大中公报》、《长春日报》和《东陲公报》为辛亥革命时期东北三大革命报刊,是同盟会在东北三省的支部机关报。这些报刊不但思想激进、言论犀利,而且在业务上也颇具前沿性,形成革命报刊之本色。此外,该时期创办的不少白话报刊影响也很大。东北地区的白话报刊有《奉天通俗白话报》、《海城白话演说报》、《自治白话报》、《醒时白话报》、《吉林白话报》、《钟声白话报》等,其主要内容不外是“觉民”和“革命”,坚决推倒“专制”政府。这一时期东北三省报刊宣传同样对辛亥革命起到了积极的作用。

2.3 外国人办报刊

(1)日本人所办报刊 日本人在东北地区创办中文报刊的历史悠久,规模也很大。早在日俄战争前,日本人就在营口创办了日文报刊《满洲日报》,这与日本对中国东北文化的侵略野心密切相关。1905年日俄战争结束后,日本凭借日俄战争的胜利获得了原为俄国占据的中国辽东半岛南端的关东州殖民地占领权和长春以南的南满铁路控制权。从此,日本对东北实施殖民统治,并大规模向东北移民。为了扩大日本殖民文化渗透范围,从文化、心理上征服东北人民,实现永久占领中国东北的侵略目标,以东亚同文会成员为代表的日本文化侵略者在此期间专门在“满洲”各地从事中文报刊创办和出版等活动。1905—1915年,他们相继创办了以《辽东新报》、《满洲日报》、《盛京时报》、《大北新报》、《泰东日报》、《关东报》、《奉天日日新闻》、《北满洲》为代表的50多种中、日文殖民化报刊,仅在辽宁省先后创有日文报刊18种及中文报刊2 种[1]。使刚刚兴起的东北报业基本被整体殖民化。

在众多日本人所办的报刊中,发行最早、影响最大的当属中岛真雄先后在营口、沈阳、哈尔滨创办的《满洲日报》、《盛京时报》、《大北新报》3个著名中文大报,中岛真雄因此成为主导近代东北报业发展的关键人物。《满洲日报》在营口正式发刊,以正面对抗哈尔滨《远东报》的社会影响力。《盛京时报》是伴随日本得势于中国东北而出现的反映我国形势的大报。《大北新报》是在《盛京时报》办报的兴盛时期在哈尔滨建立的子报。日本在东北设立的报刊以追求政治利益为目的,由日本政党、政治集团、国家机关主持,用来宣传日本政府的政治主张、纲领和政策。他们在宗教思想、基础教育、社会文化等方面,通过报刊、影像、映画等开展政策宣传,控制中国民众的思想和文化等,以达到禁锢民众思想,进而实现奴化中国人民的目的。

(2)俄国人所办报刊 俄国人在东北的报刊阵地主要集中在哈尔滨。19世纪下半叶,随着清朝国力的衰退,沙俄与其他资本主义国家不断侵略中国,迫使清政府签订了一系列不平等条约,占领了我国西北和东北的大片土地。由于历史传统和地理位置的原因,哈尔滨成了俄国人最先登陆和集聚的城市。1898年6月,修筑中东铁路的首批俄国人来到哈尔滨,并确定哈尔滨为中东铁路的总埠,沙皇政府便将其“吞并满洲”的远东政策逐步在攫取哈尔滨市政权方面付诸实施。他们以铁路公司为上级机关在哈尔滨发号施令,建立起了独立于中国行政主权之外的俄国人的“国中之国”。 俄国人把持全市财政,华人无权问津,哈尔滨市政权便一切操诸于俄人之手。

沙俄早已意识到精神侵略的重要性,转而利用在哈尔滨的许多俄侨,如东正教传教士、各种商人、留学生、阿尔巴金人的后裔等创办报刊,在铁路公司的把持下,发表意见,影响舆论,形成独特的规模。在俄国人先后在哈尔滨创办的报刊中,中东铁路管理局于1906年3月14日在哈尔滨创办的《远东报》的社会影响力最大。该报为旅居哈尔滨的俄国人出资设立的中东铁路局机关报,以中文出版,其一度影响到整个东北。该报以中国人的口气主持办报,以舆论混淆是非,麻痹中国人民的思想,成为沙皇御用的舆论喉舌和俄国资产阶级新闻事业伸向中国的魔爪。

3 辛亥革命时期东北三省报刊述评

3.1 政府官报占据主流

辛亥革命时期,官报是东北国人报刊中所占比重最大的一类,当时共有官方报刊约20种。新式官报并非由中央统一编发,各级政府和省直属各司局都有权根据需要办报。一些官报专为配合鼓吹“预备立宪”而办,因此东北三省官方条例规定,全省大小官署、局、所、学堂及各属均有购阅官报之义务[1]。官报之所以受重视,是因为推行新政造势乃其初衷,其终极目的无非是为了维护即将坍塌的封建大厦。清政府倡办官报还有抵御民间舆论、用官方思想一统天下的意图。在各种新思潮风起云涌, 新型报刊层出不穷的时期, 官报亦占据主流。

3.2 民办报刊风行无忌

东北三省各色民办报刊蕴藏着无限生机活力。民办报刊是指民间团体或个人创办的非官方报刊,包括民间社团机关报、各地商会、自治会报。辛亥革命时期在东北先后涌现了18种私人的商业报刊,体现了主办者殚精竭虑、救国救民的热切心情。东北民族资产阶级以商会、自治会的能量和政治势力创办的报刊,发挥了为本阶层人民代言的作用。一些同盟会会员到东北创办报刊,积极开展宣传活动,积聚革命力量。革命派报刊不但思想激进,而且具有言论犀利、理论宣传发达的特色。

3.3 白话报刊颇受青睐

在内地白话报刊活动的影响下,为了在识字不多的群众中宣传自己的主张,东北地区的白话报刊应运而生,并在辛亥革命准备活动的推动下,推进到前所未有的高度。东北三省的白话报刊超过8种,其中也有官办的白话报刊,虽数目不多,却也不容忽视。其原因,一方面得力于仁人志士“开启民智”的倡导,另一方面也离不开官方的努力。东北报业起步之初适逢白话报刊在全国形成风气之时,而本地城市文化不甚发达、民众文化水平偏低,无论出于对新思想的宣传,还是为了“新政”的传播发布,白话报都有极大的需求,颇受市民读者的青睐。

3.4 外国人办报笼罩东北

19世纪下半叶,日本与沙俄及其他资本主义国家不断侵略中国,占领了中国西北和东北的大片土地。他们早已意识到精神侵略的重要性,出于殖民侵略的需要在东北先后办起了日文、俄文和中文报刊。 这些报刊是日本、沙俄政府的御用舆论机关报,其言论无不维护其在中国的利益,始终服务于侵略中国的目的。并且创办的中文报刊具有麻痹中国人思想的作用,本质是让日俄新闻机器随着侵略魔爪延伸。

3.5 报刊文种多种多样

东北三省地处边陲,多民族聚居,加之日俄的侵占,所办报刊文种多样。有沙俄在辽宁省、黑龙江省主办的多种俄文报刊,如《关东报》、《哈尔滨》、《哈尔滨新闻》等,其中属黑龙江省最多;有日本人在沈阳、长春等地主办的日文报刊,如《辽东新报》、《长春日报》、《间岛时报》、《吉林时报》等,其中属沈阳最多;吉林省是朝鲜民族的聚居地,有1910年在延吉诞生的中国最早的朝鲜文报刊《大成团报》,1908年由吉林调查局主办的蒙汉文合璧的少数民族语言报刊《吉林蒙话报》。

3.6 报人报业举步维艰

辛亥革命时期,东北三省作为清朝的“边陲重地”一直被当局严看重管;地理环境的闭塞,又限制了启蒙思想的输入,专制势力有恃无恐;加之日俄殖民主义者的横行,报刊报人处境十分艰难。由于革命派报刊反对帝制与侵略,言辞激烈,遭受的戕害最为惨烈,所办报刊难逃被查封或捣毁的境地,报人遭捕杀的事件亦屡见不鲜。不经任何公审程序官方任意封毁报刊、残杀报人,显示了东北新闻控制的专制与血腥。然而,有压迫就有反抗,革命派“刀放在脖子上还是要说”的精神使革命派的报刊从未间断地出版,革命办报人前仆后继,一报被封,再创新报,显示了其顽强的毅力和无所畏惧的革命气概。

[1]阎佳梅.谈《盛京时报》的保护与利用[J].当代图书馆,2009(4):56-58.

[2]赵永华.试析中国近代史上的俄文报刊传播活动[J].中州学刊,2006(6):244-247.

[3]丁守和.辛亥革命时期期刊介绍:第1集[M].北京:人民出版社,1982.

[4]丁守和.辛亥革命时期期刊介绍:第2集[M].北京:人民出版社,1982.

[5]丁守和.辛亥革命时期期刊介绍:第3集[M].北京:人民出版社,1983.

[6]丁守和.辛亥革命时期期刊介绍:第4集[M].北京:人民出版社,1986.

[7]丁守和.辛亥革命时期期刊介绍:第5集[M].北京:人民出版社,1987.

[8]方汉奇.中国近代报刊史[M].太原:山西人民出版社,1981.

[9]上海图书馆.辛亥革命时期期刊总目[M].上海:上海图书馆,1961.

[10]冯自由.辛亥革命前海内外革命书报一览[M].北京:群众出版社,1954.

[11]戈公振.中国报学史[M].北京:三联书店,1955.

[12]郎伦友.中国新闻事业编年纪事[EB/OL].[2010-12-02]. http://hi.baidu.com/%C0%C9%C2%D7%D3%D1/blog/category/%D6%D0%B9%FA%D0%C2%CE%C5%CA%C2%D2%B5%B1%E0%C4%EA%BC%CD%CA%C2.

[13]全国图书联合目录编辑组.(1833-1949)全国中文期刊联合目录[M].北京:北京图书馆,1961.

[14]张锡林.辽宁历史与文化[M].沈阳:辽宁人民出版,2008.

[15]郁其文.近、现代沈阳报纸简介[G]//政协沈阳市委员会中文资料委员会.沈阳文史资料:第4辑.沈阳:政协沈阳市委员会中文资料委员会,1983.

[16]沈阳市人民政府地方志编篡办公室.沈阳大事记1840-1987[M].沈阳:沈阳市人民政府地方志编篡办公室,1988.

[17]高 巍.记者节:忆奉天老报刊时局动荡下的风云变迁[N].华商晨报,2009-11-08(4).

[18]程丽红.晚清时期东北报业评述[J].东北亚论坛,2005(5):94-97.

[19]于 力,赵 城.吉林省大事记[M].长春:吉林省档案局档案版书刊吉林发行站,1987.

[20]张 贵.徐崇立与吉林第一张报刊[N].吉林日报,2007-01-25(10).

[21]刘 飒.晚清吉林省报业述略[J].黑龙江社会科学,2009(3):137-139.

[22]省地方志编纂委员会.黑龙江省志第五十卷:报业志[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1993.

[23]哈尔滨市地方志编撰委员会.哈尔滨市志第二十五卷:报业[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1994.

[24]齐齐哈尔百年大事记(1900-1999)[EB/OL]. [2010-12-02].http://qs1234.bokee.com/3142735.html.