铑盐对氯溴化银乳剂照相性能的影响

张慧丽,翟秋红,陈伟伟,劳 非,胡乃堃

(天津美迪亚影像材料有限公司,天津 300220)

1 前言

在照相乳剂的制备过程中,引入过渡金属掺杂剂能明显改善其照相性能,如提高感光度、反差或改善高照度互易率失效等。传统的掺杂剂有第Ⅷ族金属 元 素 ,如 钌 (Ru)、铑 (Rh)、钯 (Pd)、锇 (Os)、铱(Ir)、铂(Pt)等的裸离子及其配体络合物。 上述掺杂剂在AgX晶体能带结构禁带中引入额外净能级,经研究发现,如果一个氯化银晶格结构接受了一个净正电荷为+1的离子的掺杂,它的导带能量在掺杂剂附近降低约0.048 eV;如果净正电荷为+2的离子掺杂,则能量会降低约0.192 eV[1]。相应取代银离子的金属离子的净正电荷越高,则导带能量降低越多。

卤化银颗粒在曝光后产生的光生电子被上述净正电荷吸引,即光生电子被保留在掺杂位置,其结合能等于导带能量局部降低值,且结合能的大小决定了掺杂剂约束电子的能力。浅电子陷阱剂将光生电子保留在陷阱的结合能并不足以将电子永远的保留在掺杂剂位置,只是暂时地阻断光生电子与空穴的结合,防止它们的立即消耗,且使其具有迁移到潜影形成位置的有效时间,从而光生电子参与形成潜影的效率更高,使感光度升高。而当引入的掺杂剂能够永久的俘获光生电子时,即形成的电子陷阱较深,就会抑制潜影的形成。掺杂剂进入AgX晶格位置形成的电子陷阱的类别不同,即浅电子陷阱或深电子陷阱,相应对其照相性能的影响也不一致。浅电子陷阱能提高感光度和改善高照度互易率失效等作用,且电子陷阱与潜影中心对光电子的竞争对卤化银颗粒的反差有益。不同掺杂剂形成电子陷阱类别不同,从而对照相性能产生不同影响。

国内外对金属掺杂剂的应用研究主要集中在铱、钌、铁盐等金属[1-3]。 如B H Carroll[4]之前就系统地研究了铱盐的作用机制,认为铱盐掺杂具有增感、降低折痕和划伤等作用,并在其含量较高的情况下可作为稳定剂和防灰雾剂。铑盐由于其具有长时间保存电子的特点,同样被广泛应用以提高照相乳剂的反差。但与其它浅电子陷阱掺杂剂相比,引入铑盐形成的电子陷阱较深,对乳剂照相性能的影响较大,国内研究铑盐对卤化银颗粒的影响的相关文献也较少。本文在氯溴化银乳剂中引入铑盐,一方面研究铑盐对乳剂照相性能的影响,另外还通过表征揭示其可能的影响机制。从而为铑盐的机理研究提供基础数据。

2 实验部分

2.1 乳剂制备

采用计算机可控的双注方法制备氯溴化银乳剂,所得卤化银颗粒为立方体,粒径在0.3μm左右。NaRhCl6含量在10-8~10-6mol/molAg (文中会具体给出)。

2.2 化学增感

将制备的卤化银重新分散在胶液中,并进行SAu增感,之后进行光谱增感,最后加入表面活性剂和稳定剂等涂布附加物。恒温完毕后利用涂布机进行涂布,涂布银量在3.8g/m2左右。

2.3 曝光及密度测定

胶片干燥后裁剪成约4.5×12cm的样条进行曝光。显影条件为:π-1显影液。感光度(S)按如下公式求取:S=1/H(D0+1.0),H表示密度为(1.0+D0)处的曝光量,D0为最小密度。

3 结果与讨论

3.1 掺杂剂铑盐对氯溴化银乳剂颗粒的作用

铑盐掺杂由于能够长时间保存光生电子而被广泛应用在卤化银照相乳剂中以优化乳剂的照相性能,其中铑盐能够提高乳剂反差的观点也得到普遍认可。此外铑盐的减感作用也比较明显,这在国内的研究工作也得到了体现[5]。在乳剂体系中,铑盐减感及提高反差的作用机制可能有以下表现形式:其一铑盐掺杂能够减小乳剂的颗粒尺寸,使比表面积及遮盖率增大,从而可能利于反差,且尺寸较小的颗粒增感难度相对增大,因此可能会减感。或者是铑盐掺杂能够使乳剂颗粒分布更集中,即颗粒更均匀,则反差也会增大。

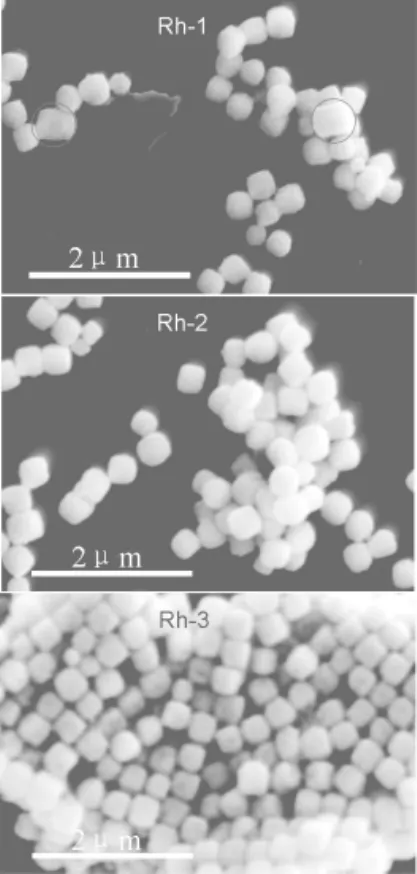

本实验通过扫描电镜(SEM)和粒度分析表征验证铑盐作用的可能机制,图中Rh-1、Rh-2和Rh-3的铑盐用量分别为5.2×10-8、8.2×10-8和1.03×10-7mol/molAg,随着铑盐用量的增加,卤化银的颗粒尺寸没有明显变化,基本上在0.31~0.33μm之间,且粒度分析三者的中位径分别为0.3、0.31和0.31μm。在SEM的视野范围内,铑盐Rh-1样品中局部(如图中圈内)有大颗粒存在,Rh-2和Rh-3样品中并没有出现类似的大尺寸卤化银颗粒,因此我们推断本体系中引入铑盐可能是抑制了大颗粒卤化银的生长,其主要表现为卤化银颗粒分布更加集中。卤化银颗粒的分散性是影响照相乳剂反差的决定性因素,分布集中的颗粒更容易获得高反差。粒度分析中Rh-1、Rh-2和Rh-3比表面积的比较同样支持上述推断,Rh-1、Rh-2和Rh-3的比表面积分别为7887、8197和8432m2/kg,在粒径相当的情况下,分布越集中的颗粒比表面积越大。SEM图中Rh-2和Rh-3样品颗粒分布都比较均匀,二者在颗粒尺寸和分散性上无明显区别,其可能的解释为,铑盐用量存在适宜的范围,在此范围内,铑盐掺杂量的改变对卤化银颗粒的影响较小。

图1 Rh-1、Rh-2和Rh-3不同铑盐用量时乳剂颗粒的SEM图

3.2 铑盐用量对氯溴化银乳剂照相性能的影响

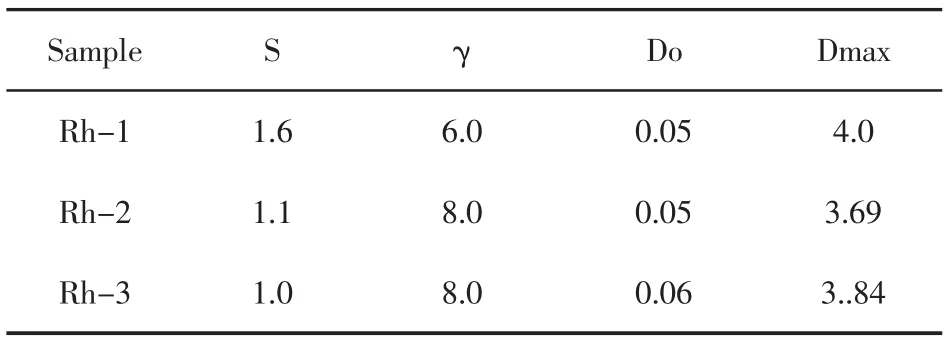

本部分讨论了不同铑盐用量对氯溴化银乳剂照相性能的影响。由表1数据可知,随着铑盐从Rh-1用量增加到Rh-2用量,氯溴化银照相乳剂的感光度从1.6减小至1.0,而反差则由6.0升高至8.0,这与SEM表征推测铑盐能够使卤化银颗粒分布更集中的结论相吻合。但当铑盐用量继续增加,由其减感作用较强,因此适当调节乳剂的成熟条件。由Rh-2和调节后Rh-3的照相性能可知,铑盐用量从8.2×10-8mol/molAg增至1.03×10-7mol/molAg后,二者的感光度相近的情况下,反差并没有相应的增加,一方面这与成熟条件的调节相关,另外也说明铑盐的用量应存在适宜的范围。此外上述现象也应与Rh-2和Rh-3样品的颗粒尺寸及分布类似相关。值得一提的是,在不同类型的照相乳剂中,由于卤化银离子微环境不同,卤离子含量不同等因素存在,照相乳剂中铑盐的适宜引入量也应不同。

通过之前分析可知,铑盐具有减感作用,照相乳剂以牺牲感光度为代价得到反差的提高。这应是Rh3+离子在卤化银颗粒中作为深电子陷阱来捕获自由电子,或可能永久性的俘获自由电子从而抑制潜影过程,进而会降低照相乳剂的感光度。在实际生产过程中,对感光度的需求有一个适宜的范围,而反差则是越高越好。因此适量引入铑盐以提高反差是可取的。实验中制备的氯溴化银照相乳剂应用在印刷胶片中,感光度太高反而会影响胶片网点质量。因此在选取铑盐作为掺杂剂以提高胶片反差时,其用量应由实际需求确定。

表1 铑盐用量对氯溴化银乳剂照相性能的影响

此外在铑盐掺杂过程中,其引入方式不同也会影响卤化银颗粒的照相性能。铑盐的作用方式是进入卤化银晶格替代银离子从而吸陷自由电子,因此有效的掺杂应在卤化银的形成阶段即乳化过程中。在卤液或底液中分散铑盐都能够成功地引入铑盐,提高照相乳剂的反差,且其作用机制相似。

4 结论

(1)本文在氯溴化银乳剂中引入铑盐,由电镜图分析,掺杂的铑盐应使卤化银颗粒分布更集中,进而使卤化银颗粒的比表面积增大。

(2)掺杂的铑盐优化了氯溴化银乳剂的照相性能。主要表现在提高了照相乳剂的反差,但铑盐的电子陷阱作用使乳剂减感。

(3)在适宜的范围内,随着铑盐量的增加其反差逐渐上升。实际应用中,铑盐用量根据乳剂照相性能的要求进行性确定。

[1]刘徐江,浅电子陷阱技术,信息记录村料,2001,2(1):36-[1]41.

[2]王增敏.三价、四价铱盐的应用研究.影像技术 [J].[1]2008,5:12-14.

[3]王英茹,柳青.K4[Ru(CN)6]对T-颗粒溴碘化银乳剂感光性[1]能及光电子寿命影响的研究.影像科学与光化学[J].[1]2008,26:244-254.

[4]杨少鹏,傅广生,李晓苇,耿爱从,韩理.立方体AgCl微晶中[1][Fe(CN)6]4-引入的浅电子陷阱阱深与俘获截面的动力学[1]模拟.物理学报[J].2003,52,2649-2655.

[5]Carroll B H.Photogr Sci Eng[J].1980,24(6):265-267.

[6]李津.影响高反差乳剂照相性能的因素.感光材料[J].[1]1987,6:33-35.