江西省城市化与经济发展关系分析

莫晓宇,谢菲,舒晓波,余心乐

(江西师范大学地理与环境学院,南昌330022)

自改革开放以来,中国城市化迅速发展,城市进程的速度已达到同期世界城市化进程的两倍。从经济学角度上来看城市化不仅是经济增长引起的城市人口、规模的聚集和扩大以及城市化水平的提高,同时城市化还对经济增长也有反向驱动力[1]。经济的发展,第二、三产业比例的不断提高,大量人口涌入城市,致使城市规模扩大及城市化率提高[2]。

已有的研究结果表明城市化与经济增长、经济结构之间存在高度的相关性,在研究方法上大多采用多元线性回归等数学方法来揭示变量之间的相关联系[3-5]。但目前研究采用的方法均认为经济发展水平与城市化率都是平稳时间序列的假定。如运用这样的数据进行分析将导致伪回归现象的出现,得出不可靠的结论[6]。因此本文拟从通过分析江西省城市化的历史及特征以探求各影响因子之间的联系并检验城市化与经济发展之间是否存在长期均衡的因果联系。

1 研究区概况

江西省位于中国东南部,长江中下游南岸。北部地形平坦,南部三面环山。年平均降水量为1 341~1 940 mm,气候宜人,环境舒适。由于地处长江中下游,江西区位优越,交通便利,京九线、浙赣线纵横贯穿全境,航空水运便捷。

2 研究思路及数据处理

2.1 研究思路

在回归分析中,回归能够描述变量之间的联系程度,但不能证明因果关系,所以检验因果关系的方法是统计学中重要的研究问题。格兰杰等提出的检验因果关系基本思想是指对于服从平稳随机的两个变量X和Y,如果用X和Y各自某段时间序列值预测Y,比不用X某段时间序列值预测Y所得预测值较良好,则说明存在着从X到Y的因果关系[7]。

本文首先对各变量的平稳性进行检验,以避免所研究的序列出现伪回归的现象;然后根据平稳性检验的结果判断研究序列是否协整,以此判别变量之间是否存在长期均衡关系;最后进行格兰杰因果检验[8-9]。

2.2 数据处理

选取城市化率、GDP、人均GDP及三大产业结构数据,在Excel软件中处理同时做成图表分析其特征。选取1978-2008年《江西省统计年鉴》国内生产总值(GDP)、城镇人口、总人口数据资料,为消除价格因素对GDP造成的剧烈波动,将各年的GDP折算为1978年可比价。城市化率用城市人口占总人口的百分比计算。

3 江西省城市化的发展特征

3.1 城市化发展总体分析

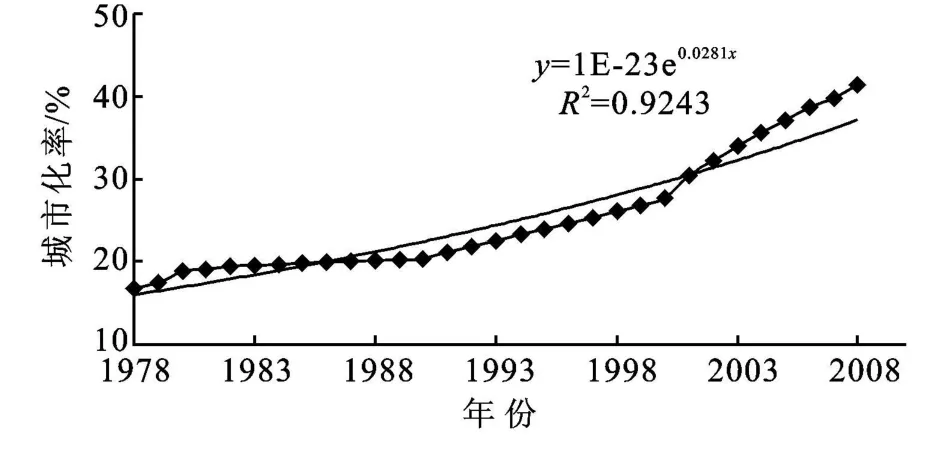

根据1978-2008年城市化率数据绘制出图1、图2,从图1可以看出,2001年江西省城市化已进入加速发展阶段。1978-2008年,江西省城市化率增长了24.61个百分点,年增长率为1.17%左右,呈指数增长。

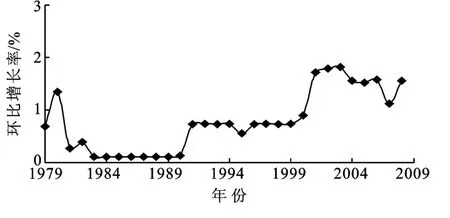

从图2看以看出,城市化水平环比增长2001-2008年城市化年均增长为1.45%,远远大于从1978-1999年0.58%的年增长率。江西省城市化波动较大的时间在1990年和2000年,20世纪90年代初在改革开放的背景下江西省城市化水平有了明显的上升。到2000年,由于江西响应中央提出“中部地区崛起”的口号,从而带动了整个江西省城市化水平进程的波动。总体来说江西省城市化水平是稳步上升的,可见江西省城市化进程前期发展缓慢,后期加速明显。

图1 江西省城市化率变化趋势图

图2 江西省城市化率环比增长图

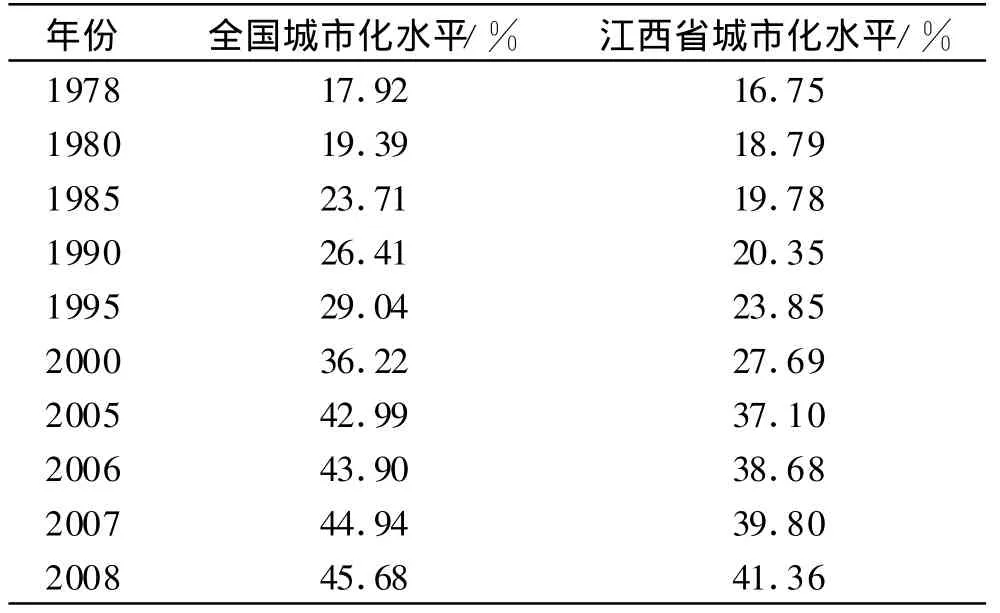

从表1显示,自改革开放以来江西省的城市化水平低于全国平均城市化水平;从纵向比较来看,江西省城市化水平的平均增长速度也低于全国平均速度。2008年江西省城市化水平为41.36%,当年全国城市化水平为45.68%,江西省是历史上开发较早的地区之一,其城市化水平在全国31个省市中仅居20位,处于中下水平。与安徽、青海、广西处于同一层次,是城市化水平较低的地区。由此表明,城市化总体水平偏低,处于全国中下游位置。

3.2 江西城市化发展空间分析

2005年,南昌市城市化率达到46.52%,而赣州市的城市化率仅为20.03%,两地相差2倍左右。正是由于这种差距造成了赣南地区从事非农产业的人口比重远低于赣北地区。如南昌地区从事二、三产业的人口比重为70.11%,人均GDP为26 131元,赣州地区从事二、三产业的人口比重为 52.84%,人均GDP为7 098元。

表1 全国与江西省城市化水平对比分析

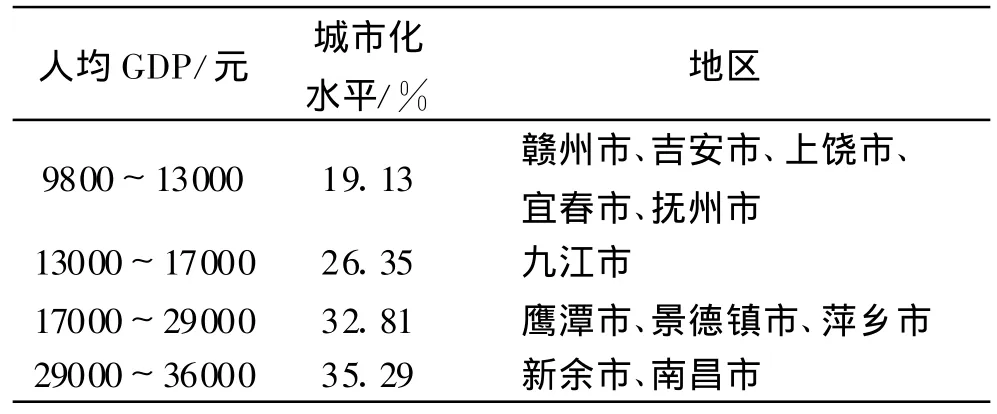

将2008年江西省各个地区(主要是地级市)的城市化率与人均GDP进行相关分析,得出相关系数为0.87,说明城市化水平与各个地区的经济发展存在着较大的相关性。若按照人均GDP进行分组,并计算各组的平均城市化率,得到表2。

从表2中可以看出,由于江西各地区经济发展的差异,城市化水平也呈现不平衡的发展。总体表现是赣北地区的城市化水平和人均GDP较高,而赣南地区的城市化水平和人均GDP较低。

表2 2008年江西省城市化水平与人均GDP之间的对应关系

3.3 城市化与产业结构相关分析

城市化不仅与经济增长有关,而且与产业结构变化相关。经济学家克拉克认为,随着经济的增长,人均国民收入就会相应的提高,劳动力就会从第一产业向第二产业转移,当人均国民收入进一步提高时便会向第三产业转移[10-11]。

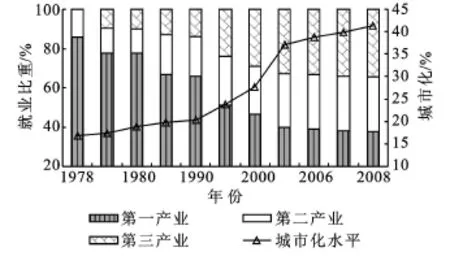

图3 江西省就业结构与城市化水平变动图

由图3显示,1978-2008年江西省非农就业比重上升了39.2个百分点,城市化水平上升了24.61个百分点。可见产业结构升级也带动了城市化水平的发展。在非农产业就业比重上升过程中,第二产业上升了15.1个百分点,第三产业上升了24.5个百分点,表明从1978年以来江西省城市化水平的提高主要得益于第三产业的发展。以1978-2008年城市化水平与非农产业就业、第一产业就业、第二产业就业和第三产业分别进行相关分析,得到相关系数分别为-0.94,0.88,0.96,0.94,可见城市化水平与就业结构是呈高度相关的关系。

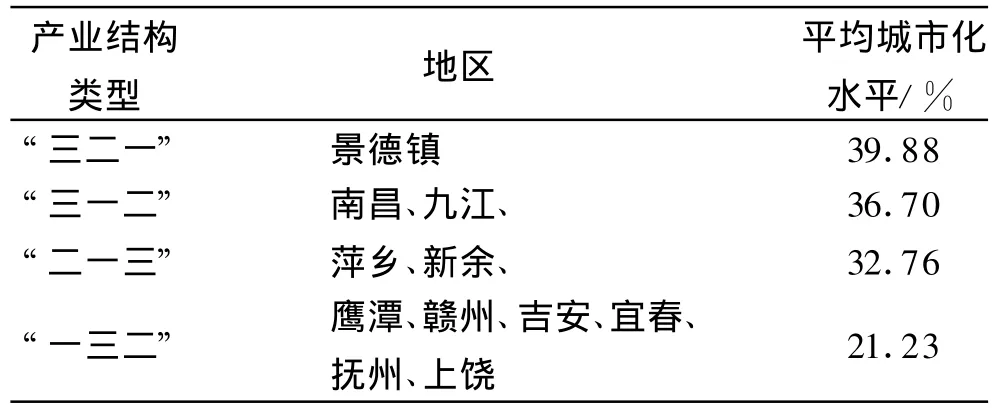

为了进一步说明江西省各地区产业结构与城市化的关系,可将2008年江西省各地区三次产业结构的类型划分为4种,计算与各种类型相对应的城市化水平。

从表3中可以看出江西省城市化水平与产业结构存在着一定的关系。随着各地区产业结构类型从农商为主(一三二)类型,到工农为主(二一三)类型,再到以商农为主(三一二)类型,最后到以服务业为主的类型,其城市化水平分别为 21.23%,32.76%,36.70%,39.88%。从中可以知道产业结构越趋向于以服务业为主,城市化水平提高就越快。也就是说产业结构越往上升级,城市化水平就越高。因此,要提高江西省城市化水平不仅要提高本省国民经济的发展,而且还要推动产业结构的升级换代。

表3 江西省各地区三次产业结构的类型分布

4 影响城市化的协整分析与Granger因果分析

为消除变量中的异方差,分别对各变量取自然对数,表示为 lnURB、lnGDP。其分析均通过Eviews 5.1软件完成[12]。

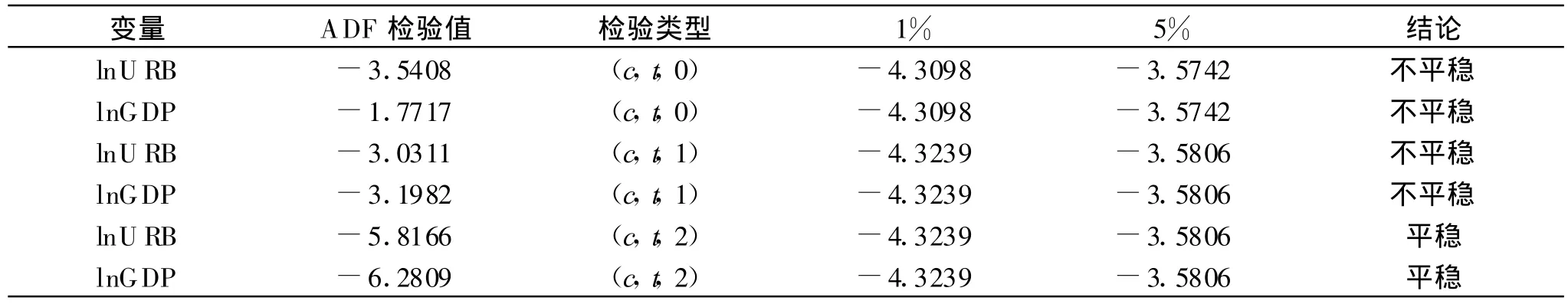

4.1 时间序列的平稳性检验

城市化率和国民生产总值是宏观经济数据的组成部分,可能存在非平稳性。为取得有效的分析结果,本文首先检验城市化率序列和国民生产总值序列的平稳性。平稳性检验的方法主要有单位根检验,常用的方法ADF检验法、PP检验法。当单位根检验表明序列稳定时,才判断序列平稳,否则不平稳。

本文单位根检验采用ADF检验法,对城市化率(URB)、国内生产总值(GDP)及其一二阶拆分变量进行分析。通过ADF单位根检验发现,在1%显著性水平下,lnURB与lnGDP变量均接受有单位根假设,说明序列的原始变量具有非协整性。而URB与GDP在二阶差分变量D〔D(URB)〕与D〔D(GDP)〕在1%显著性水平下拒绝有单位根的假设,说明lnURB和lnGDP具有二阶协整关系。因此城市化率和国民生产总值两序列已平稳。

4.2 城市化率与GDP的协整分析

协整检验从检验对象上可分为两种,一种是基于回归系数的协整检验,另一种是基于回归残差的协整检验。由于城市化率与国内生产总值变量组成的单方程系统,因此本文采用Engle-Granger协整检验方法,对回归方程的残差进行检验。利用OLS方法估计变量lnURB和lnGDP的回归方程:

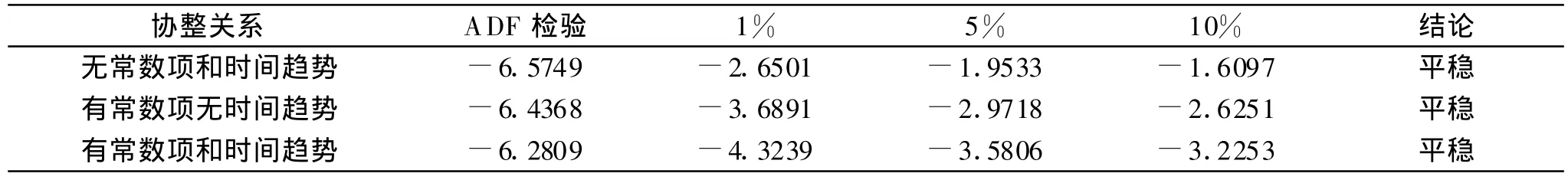

对残差进行单位根检验,按照AIC原则确定滞后阶数为2,并按照没有常数项和时间趋势,有常数项和时间趋势的回归方程进行协整性检验。检验结果见表4。由对残差的平稳性结果检验可以看出,在1%、5%和10%显著性水平下,ADF检验统计量明显小于临界值,估计残差序列为平稳序列。表明lnURB与lnGDP存在协整关系,既两者之间存在长期均衡关系,见表5。

表4 序列平稳性检验结果

表5 城市化率与GDP协整关系检验结果

4.3 城市化水平与经济增长的因果关系分析

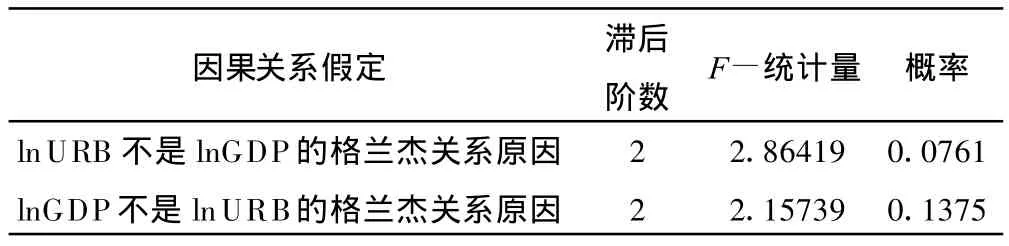

按照Granger的因果检验方法,以下对城市化水平和经济增长进行Granger因果关系检验。

表6 Granger因果关系检验结果

从表6中可以看出在滞后期2时,lnURB不是lnGDP的格兰杰关系原因的概率为0.076 1%,说明城市化是人均GDP的格兰杰原因。lnGDP不是lnURB的格兰杰关系原因的概率为0.137 5%,同样说明人均GDP是城市化的格兰杰原因。

5 结论

(1)城市化水平前期发展缓慢,后期加速明显,在波动中上升。这主要表现在2001年以后江西省城市化水平的年平均增长幅度远远大于2001年以前的年增长幅度。

(2)城市化总体水平偏低。江西省城市化水平低于国家城市化平均水平,国家政策导向性的作用在其中表现明显;城市化水平在空间分布上处于不平衡状态,主要体现在赣北和赣南地区的城市化水平地差异。江西省城市化发展还是稳步前进的,虽然水平较低,但增长势头明显。城市化水平与产业结构发展相关性明显。

(3)在1978-2008年间,经济增长与城市化水平都是平稳的序列,且城市化水平与经济增长之间具有长期的协整关系,这样可以直接运用传统的统计分析方法来研究平稳的序列变量之间的关系。因此,直接对产业结钩与经济增长、城市化水平之间的关系进行回归分析,符合统计模型的实际要求。

本文基于众多学者对于城市化水平的分析基础上,引入并改良回归测算方法,计算分析江西省城市化水平发展趋势,对城市化水平分析具有一定的借鉴意义。

[1] 巫正霞.城市化水平与区域经济增长的相关性研究:以浙江省为例[D].杭州:浙江师范大学,2009.

[2] 汪同三,蔡跃洲.改革开放以来收入分配对资本积累及投资结构的影响[J].中国社会科学,2006(1):4-14.

[3] 胡贤辉,杨钢桥.江汉平原耕地数量变化驱动机制分析[J].中国人口◦资源与环境,2005,15(1):32-35.

[4] 关伟,汤姿.北方沿海省市耕地变化及其驱动机制研究[J].中国软科学,2005(3):126-129.

[5] 赵翠薇,濮励杰,孟爱云,等.基于经济发展阶段理论的土地利用变化研究[J].自然资源学报,2006,21(2):172-179.

[6] 邹平.金融计量学[M].上海:上海财经大学出版社,2005.

[7] Granger C W J.Investigating causal relations by econometric models andcross-spectral methods[J].Econometrica,1969,37:424-438.

[8] 曹永福.格兰杰因果性检验评述[J].数量经济技术经济研究,2006(1):155-160.

[9] 吴群,郭贯成,万丽平.经济增长与耕地资源数量变化:国际比较及其启示[J].资源科学,2006,28(4):45-51.

[10] 罗雨泽.我国FDI、经济增长与国内投资结构关系的实证研究:基于协整方法(1979-2004)[J].当代财经,2006(3):97-103.

[11] 王少平.宏观计量的若干前沿理论与应用[M].天津:南开大学出版社,2003:86-87.

[12] 易丹辉.数据分析与Eiews应用[M].北京:中国统计出版社,2002.