山区工程建设诱发的土质滑坡实例分析

苏银华,潘齐富,谭 伟

(中机工程勘察设计研究院,四川 成都 610066)

随着西部大开发战略的实施,我国西南地区社会经济飞速发展,山区工程建设日益增多。在山区工程建设中,由于大规模工程开挖以及施工方法的不当,在降雨等不利因素的作用下,常常造成滑坡发生和发展,直接威胁工程建设的进度及安全。

本文将以汉源新县城T10地块滑坡为例,对滑坡的形成条件、影响因素、稳定性及治理方案进行简要探讨。

1 工程概况

汉源新县城T10地块滑坡位于汉源新县城东区复合安置1#A组团西南侧。2009年12月因前缘T10地块建筑区场平工程施工形成临空面,致使滑坡发生;2010年2月~3月滑坡前缘T10地块12#栋、25#栋房屋桩基开挖及弃土加载,滑坡发生两次局部蠕滑,桩基开挖被迫停工;2010年7月入汛以来的多次暴雨~特大暴雨触发下滑坡整体复活,并扩大其范围和规模(体积达14.8万m3),致使T10地块12#栋房屋桩基严重破坏,同时危及T10地块复合安置1#A组团其他建筑物及居民生命财产安全。

2 滑坡区工程地质条件

2.1 地形地貌

滑坡区属中低山单斜顺向坡地貌,地势西侧高、东侧低,其中西侧即大渡河一侧坡度较陡,坡度一般为40°~50°,最陡段坡度达到60°;而滑坡所在的东侧即流沙河一侧坡度相对平缓,坡度一般为10°~25°,其中滑坡区坡度15°左右,地形起伏不大。

2.2 地质构造

滑坡位于肖家沟向斜南翼,区内地质构造简单,未见断层、褶皱分布,构造形迹以节理裂隙系统为主。

2.3 地层岩性

①粉质粘土:黄褐色,可塑状,稍湿,干强度低,韧性中等,无摇震反应,局部夹少量碎石、角砾。该层分布较连续,层厚0.9~6.4 m。

②含碎石粉质粘土:灰色,其中,粉质粘土呈可塑状,无摇震反应,韧性中等;碎石含量15% ~30%,呈次棱角~棱角状,成分为砂岩,全~中风化状态。该层分布较广,层厚1.6~4.0m。

(3)第四系全新统坡残积层碎石土(Q4el+dl):黄棕色,密实状,碎石含量50% ~70%,呈次棱角~棱角状,全~中风化状态,填充物为粘性土。该层分布广,层厚1.7~27.8 m。

2.4 水文地质

滑坡区水文地质条件简单,地下水以基岩裂隙水、第四系堆积层孔隙水为主,主要靠大气降水及地表水补给,并沿各岩土层及大小冲沟排泄汇入流沙河。滑坡区属缺水地区,钻探未见稳定地下水位,地表未见泉点出露。

3 滑坡基本特征

3.1 滑坡形态特征

滑坡边界清楚,平面形态呈“圈椅”状,主滑方向N60°E,分布高程1031.00~1064.05 m,纵向长度约154.70m,横向宽度约114.0m,面积约1.83×104m2;为上、下两层滑动面,均呈宽缓弧形状,上层滑动面埋深2.0~6.4 m(平均约5.0m),下层滑动面埋深3.8~10.1m(平均厚约8.2m);上、下层滑坡体体积分别约9.2×104m3、14.8×104m3,为中型土质滑坡。

3.2 滑体特征

(1)上层滑体:以人工填土、粉质粘土为主。人工填土为建筑弃土,土质不均,结构松散,工程性状差;粉质粘土呈可塑状,具中等压缩性、弱膨胀性,强度较低。滑体厚度2.0~6.4 m。

(2)下层滑体:其上部为上层滑体土;下部为含碎石粉质粘土。含碎石粉质粘土层土质较均匀,遇水或饱水后力学强度明显降低。滑体厚度3.8~10.1 m。

3.3 滑动面特征

(1)上层滑动面:位于含碎石粉质粘土与上覆土层接触面,滑面光滑多呈镜面状。滑带土为粘性土,常夹有高岭土。

(2)下层滑动面:位于含碎石粉质粘土与碎石土接触面,滑面光滑,擦痕、擦槽清晰。

3.4 滑床特征

上层滑床:为含碎石粉质粘土,属中~低压缩性土,具微透水性,土质较均匀。

下层滑床:为碎石土,密实状,分选性差,具中~微透水性。

4 滑坡成因分析

(1)岩土性质:滑坡区第四系松散堆积层厚约15~25 m,最厚达36.5m,由人工填土层和坡残积层粉质粘土、含碎石粉质粘土、碎石土组成。其中人工填土结构松散,强度低,具中~强透水性,有利于地表水入渗;粉质粘土、含碎石粉质粘土干时易开裂,遇水易泥化、崩解,且具弱膨胀性,遇水后其工程性质恶化、抗剪强度显著降低。是滑坡形成的重要内在因素。

(2)地表水:包括降雨、滑坡区临时板房居民生活用水和施工区施工用水。尤其雨季若遇连续强降雨或突发暴雨,不仅形成坡面洪流对土体产生较大的动水压力,而且地表水体入渗降低了土体的抗剪强度,并增加了滑体的静水压力、动水压力和重度。此外,坡面洪流对地表的冲刷侵蚀,破坏了地表土体结构,降低了土体强度,使滑体沿滑面滑动。因此,地表水是诱发该滑坡形成和发展的主要因素。

(3)人类活动:滑坡前缘属汉源新县城东区T10地块复合安置1#A组团的建筑区,2009年6月以来该区域工程活动频繁,场平施工和建(构)筑物基槽开挖改变了滑坡区的原始地形地貌并形成临空面,加之不当弃土、弃渣加载,致使滑坡发生、发展。

(4)地形地貌:滑坡区山帽顶一带在第四纪以来的间歇性上升和流沙河侵蚀下切,形成坡度10°~25°的单斜地貌,坡向与第四系堆积层各土层接触界面基本一致,这种单斜顺向坡地貌为滑坡的形成和发展提供了有利条件。

综上所述,该滑坡是在不利地质条件下,因工程开挖形成临空面,在强降雨等不利因素作用下发生、发展的。

5 滑坡稳定性分析

5.1 定性分析

滑坡工程地质测绘、勘探和宏观稳定性分析表明,在各种地质因素作用下滑坡目前处于基本稳定状态,但若遇连续强降雨或突发暴雨,将使土体处于饱和状态,降低其抗剪强度,同时产生动静水压力作用于滑坡土体,使滑坡稳定性降低,如果叠加地震等不利因素,将恶化滑坡稳定性,致使滑坡的范围、规模和对建筑物的破坏将会进一步扩大。

5.2 定量分析

5.2.1 计算公式

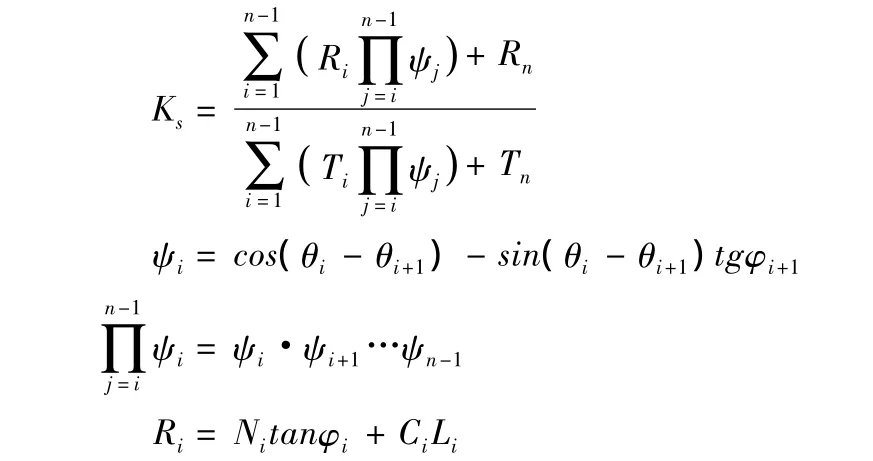

滑坡稳定性计算采用适合任意形态滑动面的传递系数法,计算公式如下:

式中:Ks为滑坡稳定系数;Ri为作用于第i块段的抗滑力(kN/m);Ti为作用于第i块段的下滑力(kN/m);Ni为作用于第i块段滑动面的法向分力(kN/m);φi为第i块段土的内摩擦角(°);Ci为第i块段土的粘聚力(kPa);Li为第i块段滑动面的长度(m);θi为第i块段滑动面大的倾角(°);ψi为第i块段的剩余下滑力传递至i+1块段的传递系数(i=j)。

5.2.2 计算工况及荷载组合

工况1:天然状态。该工况考虑的荷载主要为滑体岩土层自重;

工况2:天然+暴雨状态。该工况除考虑工况1荷载外,还包括降雨引起的滑(体)带土抗剪强度降低和土体重度增加;

工况3:天然+地震状态。该工况除考虑工况1荷载外,还包括地震引起的水平推力;

工况4:天然+暴雨+地震状态。该工况除考虑工况2荷载外,还包括地震引起的水平推力。

5.2.3 计算剖面

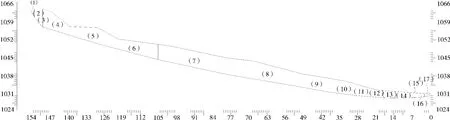

滑坡计算剖面和条分图见图1、图2。

图1 计算剖面条分图(上滑面)

图2 滑坡计算剖面条分图(下滑面)

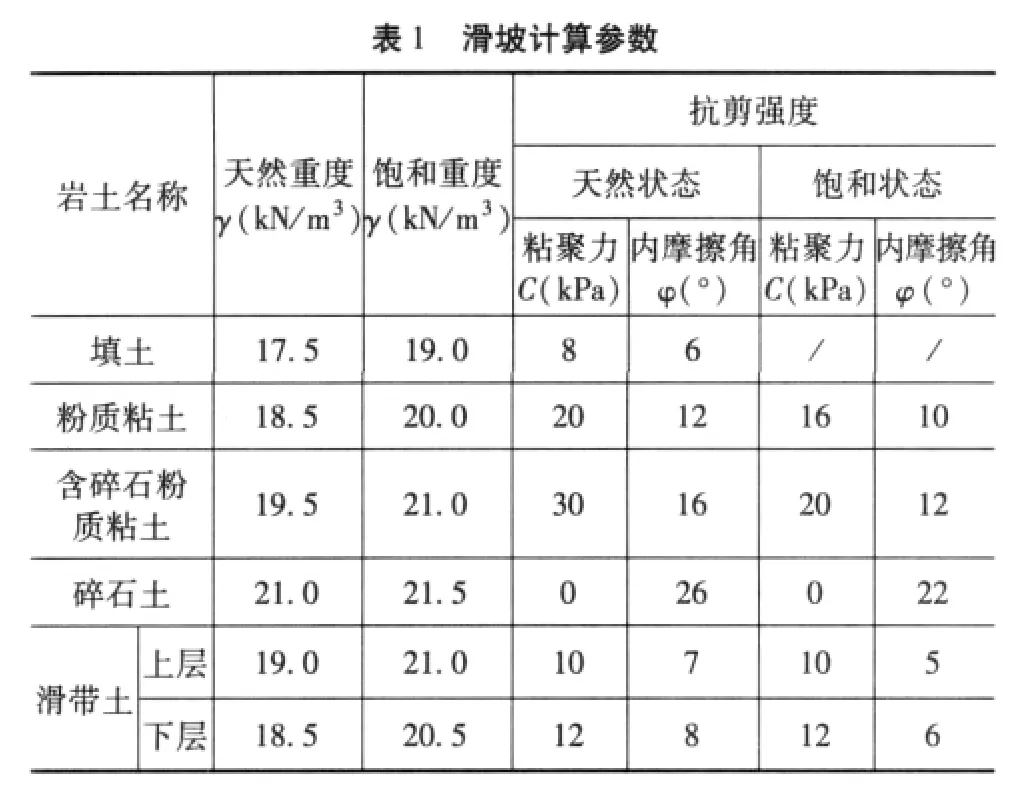

5.2.4 计算参数

计算参数是在室内试验的基础上,参照前期勘察成果,结合现场实际情况,采用工程类比和敏感性分析综合确定。见表1。

?

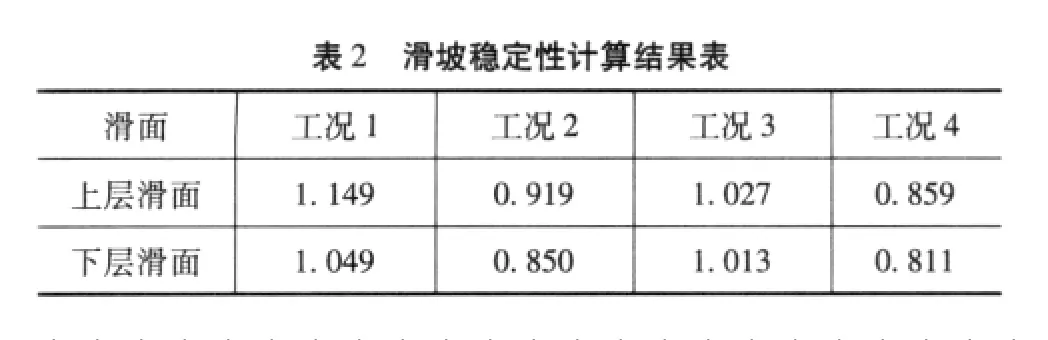

5.2.5 稳定性计算结果及评价

?

计算结果表明,该滑坡在天然、天然+地震工况下处于整体基本稳定~欠稳定;在天然+暴雨和天然+暴雨+地震工况下,均处于不稳定状态(表2)。

6 结论

(1)汉源新县城T10地块滑坡属山区工程建设诱发的土质滑坡。滑坡边界清楚、形态清晰、滑坡要素齐全。滑坡稳定性分析表明,该滑坡在暴雨、地震等不利因素作用下,滑坡有整体复活、发展的可能,考虑滑坡发展趋势和危害程度,需采取相应工程治理措施。

(2)结合现场实际情况和工程实施的可行性,建议采用抗滑桩为主体支挡设施,辅以削坡减载、地表排水相结合的综合治理措施。其中抗滑桩设置两排,第一排桩设在4#挡墙延长线处,第二排桩位2#简易公路北侧处;截水沟设置两条,一条设在沿滑坡周界以外5 m处,另一条设在滑坡中部,东西走向,均排出滑体外;削坡减载主要指滑坡前缘建筑弃土的减载,属临时措施。

[1]《工程地质手册》编委会.工程地质手册(第四版)[M].中国建筑工业出版社,2007

[2]DZ/T-0218-2006滑坡防治工程勘查规范[S]

[3]GB50330-2002建筑边坡工程技术规范[S]

[4]GB50021-2009岩土工程勘察规范[S]