中药治疗心病的用药规律研究

田 茸,陈 丽,杨延婷,李 萍

(甘肃中医学院中医诊断学教研室,甘肃兰州 730000)

中医学的心病相当于现代医学的心血管系统疾病,该病在我国的发病率和死亡率呈逐年上升趋势,据卫生部《2005年中国卫生统计提要》显示,导致城市人口死亡的前 10位疾病中,心血管疾病排名第三,并严重影响了患者的生活、工作和学习,给家庭及社会带来很大负担。因此,如何正确、有效地防治心血管疾病已成为医学界广泛关注的问题。目前,现代医学对心血管疾病的治疗主要采用手术、介入等疗法,药品主要采用化学合成药,医疗费用昂贵,已超出部分患者家庭的经济承受能力,且部分药物存在诸多不良反应及副作用。中医药以其简便、廉价、毒副作用低、疗效显著、作用独特等特点在心血管疾病的治疗中被广泛运用,并为广大患者所接受。以往对中药治疗心病的研究大多局限于临床报道及实验药理学研究,缺乏以中医理论为基础的系统性、规律性的研究。

本文通过收录1989—2009年数据库信息资源中对心病有治疗作用的中药,将所有中药使用频次居前 50位的中药按照其功效、药性、药味、归经等特性进行归纳分析,找出规律并构建中药特征-治疗心病的数学模型,为中药治疗心病的研究及其临床用药提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 中药数据的标引

中药数据的标引研究分析的中药为《中国药典》(2005版)所收录的中药,并以全国中医药院校规划教材《中药学》为补充,其中同一种中药的提取成分、入药部位及炮制方法不同但功能相同者,计为一种中药,共为 513味中药。每种中药按照《中药学》[1]规划教材对中药名、性味、归经进行功能疗效分类和分类类目的设定。

1.2 文献检索与资料收集

计算机检索中国期刊全文数据库(CNKI1980-2009.9)、中国生物医学文献数据库(CBM1978-2009.9)、中国科技期刊全文数据库(VIP1989-2009.9),检索年限为 1989年 1月—2009年 9月。有效文献确认标准为:①收录公开正式发表的有关中药治疗心病的动物实验及临床疗效研究的一次文献,而经验介绍、理论探讨、综述性文献不计。②中药配合其他西药,或配合手术,或配合针灸推拿治疗心病,及中药预防心病的文献均不收录。③临床研究样本量少于 20例且结果表明无疗效的文献不收录。④将同一作者、同一方剂和同一治法的文献合并归一。

1.3 文献评价

对心病具有治疗作用的中药确认标准:凡是动物实验结果及临床疗效总结有 2篇以上支持文献,并出自 2个不同研究单位的结论,均证明该中药对心病具有治疗作用则被收录。其中被收录的中药治疗心病的临床疗效总结文献,观察病例数必须在20例以上,并进行系统性疗效评价,总有效率在 70%以上。文献收录时由 2名评价者独立根据预定的纳入标准筛选文献,如遇分歧,通过讨论或咨询第 3位评价者解决。

1.4 中药频次分析

统计收录文献所载所有中药,共 221味,按照其使用频次,列出频次居前 50位的中药进行分析。其中使用频次最多的是丹参,为 127次,其次按顺序分别为甘草、黄芪、当归、川芎、麦冬、茯苓、桂枝、人参、五味子、党参、附子、赤芍等。

1.5 统计学方法

以中药治疗心病的信息数据库为统计源,统计不同功效类别、不同性味、归经中药的数量和其中对心病具有治疗作用的中药味数。将检索结果数据导入Excel表格进行处理,采用统计软件SPSS 11.0进行Z检验,并对全部结果进行多元Logistic回归分析采用Backwald LR法。

2 结 果

2.1 不同功效药物在心病治疗中的用药规律

心病用药使用频次居前 50位的中药中,其功效类别分布明显,主要集中在解表药、理气药、活血化瘀药、安神药及补虚药中,见表 1。

2.2 不同归经药物在心病治疗中的用药规律

同一种中药可能有多个归经,计算出心病用药使用频次居前 50位的中药中不同归经的药物占全部药物的比例和在同一归经的药物中对心病具有治疗作用的比例,见表 2。

表1 不同功效药物在心病治疗中的用药规律

表2 不同归经药物在心病治疗中的用药规律

2.3 不同药性、不同药味药物在心病治疗中的用药规律

该 50味中药就其药性而言,性寒、性温的中药使用相对较多,分别为 14味、23味,但不同药性的中药在心病治疗中使用的比例与合计率对比均无统计学意义;就其药味而言,甘、辛、苦味药使用相对较多,其他药味的中药使用相对较少,且不同药味的中药在心病治疗中使用的比例与合计率对比均无统计学意义。

2.4 心病治疗中中药特征的多因素分析

通过上述分析可以发现,药物的功能分类、性味、归经对该药物是否具有心病的治疗作用都有影响,有必要对其进行多因素分析将其中起主要影响的因素寻找出来,因此采用逐步的Logistic回归筛选出主要的影响因素。以是否具有心病的治疗作用(有为 1、无为 0)为因变量,药物的生物学分类、药味、归经、药性、功能分类为自变量进行逐步Logistic回归,方法为Backwald LR法,变量筛选的门槛值为入选0.05与剔除为 0.1。筛选结果为药味、归经、药性、功能分类进入方程。结果表明其中归心、脾、胆、心包经的中药以及补虚药均是对心病具有治疗作用的重要影响因素(回归系数>0,且 P<0.05)。而属于寒、温、凉、平性及归小肠、三焦经的中药则对心病的治疗作用的影响小(回归系数<0),见表3。

表3 多元Logistic回归分析结果

设A=∑性味回归系数×性味值(例如味甘、性温药物,A=0.761×1-1.982×1=-1.221);B=∑归经回归系数 ×归经值(例如归心经、脾经的药物,B=1.691×1+1.345×1=3.036);C=∑功能回归系数×功能值(例如理气、解表药,C=2.298× 1+20.446×1=22.744)。

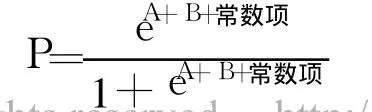

则Logistic回归方程的预测概率由下式计算:

式中,常数项=-21.712将所有研究药物的性味、归经、功能取值(有则取值为 1,否则取值为0)回代到上述回归方程中,以概率 0.5为判断点,对心病具有治疗作用的预测正确率为28.0%,无治疗作用的预测正确率为98.5%,总符合率为91.6%。

3 讨 论

中药“四气”、“五味”、“归经”及功效等均是中药药性理论的一个重要组成部分,也是中医药临床辨证论治的基础及中医基础理论体系的重要内容之一。本研究收集近 20年来国内有关中药治疗心病研究的文献,将其中使用频次居前 50位中药的特征与以现代药理理论为基础进行中药研究的科学成果及临床疗效总结进行对比分析,以期发现中药特征是否与具有治疗心病的作用存在一定的规律。结果表明:在该 50味中药中,活血化瘀药、补虚药、归心经、脾经的中药治疗心病的研究比较活跃,与合计率对比,均在统计学上具有统计学意义(P<0.05)。采用逐步的Logistic回归筛选主要的影响因素,表明归心、脾、胆、心包经的中药以及补虚药均是对心病具有治疗作用的重要影响因素(回归系数 >0,且P<0.05),这与中医基础理论及临床实际相吻合。中医理论认为,“心主神志”,为精神意识活动之中枢,心主血,血赖心气推动才能运行周身,营养脏腑四肢百骸,故《素问·五藏生成》云:“诸血者,皆属于心。”若禀赋不足,脏腑虚损,或病后失于调养,或思虑过度,伤及心脾,亦可出现惊悸、怔忡、胸闷、气短症状。心主阳气,心脏赖此阳气维持其生理功能,鼓动血液的运行,若心之阳气不足,或寒邪侵袭,寒性凝聚而使血液运行不畅而出现瘀阻,则可出现胸闷气短、胸痛症状;若心气、心血不足,则心神失养,出现心悸、怔忡、失眠等症状。

为发现中药治疗心病的规律及指导临床用药,本研究利用与心病治疗有密切相关的中药学特征,采用多元判别分析建立了判别方程,建立了回归方程,并用方程对有心病治疗作用的药物组进行模拟预测计算,得到的总预测符合率为 91.6%,预测效果较好,可以为中药的筛选提供可信的参考。也为中医基础理论、中药药理研究奠定了基础以及提供新的研究思路。预测方程回代结果显示,有心病治疗作用的药物其回顾性检验正确率较低(符合率为28.0%),主要与目前相关研究多集中于部分常用中药有关,并且实际临床中单纯运用中药治疗心病相对较少,相关实验、临床研究未能对药典所收录的更多中药进行广泛性研究。因而,建立起客观的、回顾性检验正确率更高的Logistic回归方程,建议进一步加强对药典所收录更多中药开展有关心病治疗方面的实验及临床比较研究。

[1]高学敏.中药学[M].2版.北京:中国中医药出版社, 2002.