福州沿海龟足的食性研究

林 岗,饶小珍,陈 宁,许友勤

(福建省发育与神经生物学重点实验室,福建师范大学,福建 福州 350108)

龟足(Capitulum mitellaLinnaeus 1758)又名笔架、佛手,隶属于甲壳纲(Crustacea)、蔓足下纲(Cirripedia)、指茗荷科(Pollicipidae)、龟足属(Capitulum),因体形似龟脚而得名[1]。中国仅有龟足一种,广泛分布于长江口以南岩石海岸,是一种亚热带和热带潮间带动物[1-2]。其体分为头状部和柄部,柄部肌肉发达,是浙、闽、粤沿海的高级特色海鲜。指茗荷属(Pollicipes)的各个种在美国、加拿大、英国、西班牙、葡萄牙、智利和日本等国家被视为一种美味佳肴,市场范围广泛,已经成为一种重要的渔业资源,但是出于生物保护的需要,各国均限制指茗荷的开采量[3]。《本草纲目》中记载的龟足药效为:甘咸平无毒,具补益、利尿、消积等功效[4]。龟足肌肉的蛋白质占干质量的 75.5%,含有丰富的鲜味氨基酸,味道鲜美; 粗脂肪仅占2.54%而EPA和DHA在脂肪酸中的比例高达 34.3%; 矿质元素中 Ca、Fe、Zn、Se的含量高于许多其他食物[5]。龟足是一种高蛋白、低脂肪、富含矿物质,具有多种生理功能和保健作用的优质食品,具有独特的经济价值和广阔的市场前景。

蔓足类食性的研究开始较早,Barnes[6]对Pollicipes polymerus消化道中的食物成分进行了分析。Barnes等[7]对Verruca stroemia所摄取食物的大小进行了统计。卢建平等[8]研究了舟山海区几种藤壶的食性,并将食物种类与海区的浮游生物种类和数量进行比较。作者在龟足生物学研究的基础上对龟足的周年食性进行分析,以进一步了解蔓足类的食性特点,为龟足养殖饵料的选择提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料

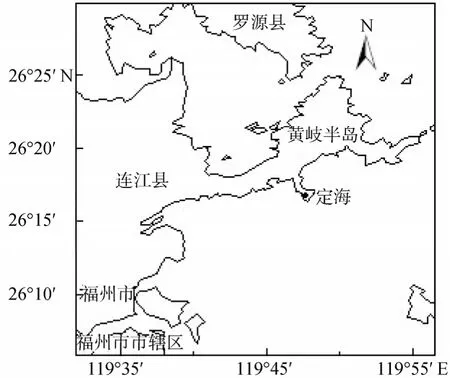

从2007年8月至2008年7月,每月大潮期间到福建省连江县定海海区(26º16´N,119º48´E)的岛屿采样一次(图 1),样品的采集和处理均按《潮间带生物调查规范》国标进行。部分样品当场用4%甲醛固定,其余一并带回实验室分析处理。同时,用浮游生物网捞取龟足生活海区的浮游生物,用甲醛现场固定并带回实验室进行定性对比分析。

1.2 样品处理方法

样本分大、中、小 3种规格。将龟足个体的峰吻径(RC)小于2.5 mm的个体归为小规格个体,其小侧板数10~12; 将2.5<RC<9.5 mm大小的个体归为中等规格个体,其小侧板数21~26; RC>9.5 mm的龟足归为大规格个体即性成熟个体,其小侧板数21~31[9]。

每月选取 30个大规格样品用作成体食性分析,另选大中小不同规格各10个胃肠饱满的样品用以比较不同规格个体的食性。解剖龟足,取出消化道,用解剖针挑开胃肠壁,用蒸馏水将内含物冲洗到载玻片上,在显微镜下分析食物组成并拍照。浮游植物鉴定到属,浮游动物鉴定到类群。并测量各类饵料生物的大小,统计不同大小饵料生物所占的比例。

图1 采样地点Fig.1 Sampling stations in Dinghai

另每月随机选取大规格鲜活样品合计50个,当天检测其胃肠饱满度。饱满度依据胃肠内含物充塞度目测分为三级,即饱胃、半胃、空胃。龟足胃的形态与其摄食情况有关,当摄食饱满时,胃部呈膨大的球形; 当摄食不足时,胃部干瘪,其大小与中肠相当,胃壁较薄,且易破裂。

1.3 食性指标

食物多样性指数(Shannon-weaver指数)表示生物利用饵料生物的范围:H=-∑Pijlog2Pij,H为食物多样性指数;Pij表示饵料生物j在不同季节或不同规格龟足胃肠中出现的频率[10]。营养位重叠指数(Schoener指数)用来表示不同生物之间对饵料生物的利用重叠情况:T=10.5∑︱Pxi-Pyi︱,T为营养位重叠指数;Pxi、Pyi为共有饵料在不同规格龟足胃肠中的出现频率[11]。各种饵料出现的频率:出现频率=检测出含有某种饵料的个体数目/检测个体总数×100%。

2 结果

2.1 成体龟足周年食物组成及出现频率

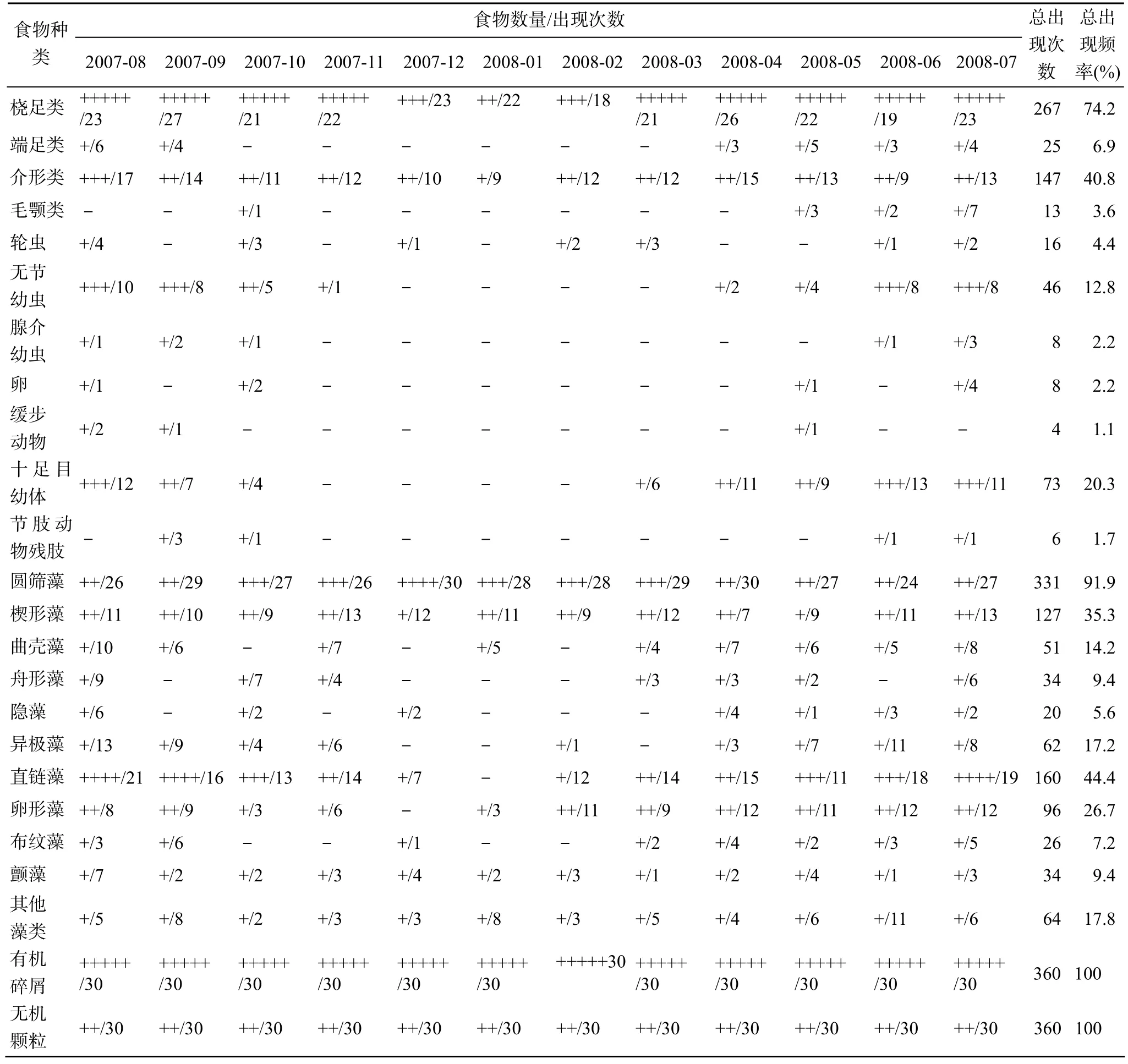

龟足的食物组成可分为4类,即动物性食物、植物性食物、有机碎屑和无机颗粒。动物性食物包括:桡足类(Copepoda)、端足类(Amphipoda)、介形类(Ostracoda)、毛颚类(Chaetognatha)、轮虫(Rotifera)、无节幼虫(Nauplius)、腺介幼虫(Cypris)、缓步动物(Tardigrata)、卵、未知甲壳类、节肢动物残肢等,其中以哲水蚤属(Calanus)和猛水蚤目(Harpacticoida)最多; 植物性食物主要以硅藻为主,也有极少数的蓝藻门(Cyanophyta)、隐藻门(Cryptophyta)的藻类。主要有圆筛藻属(Coscinodiscus)、楔形藻属(Licmophora)、曲壳藻(Achnanthes) 、舟形藻(Navicula)、异极藻(Gomphonema)、直链藻属(Melosira)、卵形藻属(Cocconeiaceae)、布纹藻属(Gyrosgma)、颤藻属(Oscillatoria)等; 有机碎屑含量丰富; 可见龟足的食谱较广。从表1可知,龟足的食谱虽然较广,但生物量较大的主要有五类:有机碎屑、硅藻类、桡足类、介形类和十足目幼体,其中有机碎屑和硅藻类的出现频率为100%,桡足类的出现频率为74.2%; 其次是介形类和十足目幼体,出现频率分别为40.8%和20.3%。另外,其他藻类和无节幼虫的出现频率分别为17.8%和12.8%。硅藻中圆筛藻的出现频率最大为91.9%; 出现较多的还有直链藻、楔形藻、卵形藻、异极藻和曲壳藻,它们的出现频率分别为 44.4%、35.3%、26.7%、17.2%和 14.2%; 其他藻类的出现频率均低于10%。

2.2 成体龟足食物组成与多样性指数的季节变化

从表 1可知龟足的食物组成存在一定的季节变化。胃肠道分析显示,硅藻、有机碎屑和无机颗粒一年四季的出现频率均为100%; 桡足类、介形类冬季出现频率降低,十足目幼体、无节幼体、腺介幼虫和无脊椎动物卵在夏秋季较多见,冬季未出现。从食物的生物量来看,春、夏、秋季的动物性食物所占的比例高于植物性饵料; 冬季植物性食物含量所占比例高于动物性食物。植物性食物春季以圆筛藻、楔形藻为主,夏季直链硅藻与圆筛藻比例相当,大于楔形藻的含量; 冬季圆筛藻的含量多于夏季。动物性食物春季和冬季以桡足类为主,也有少量的介形类、十足目幼体和轮虫等; 夏季、秋季也以桡足类为主,但食谱中增加了春季和冬季没有出现的无节幼虫、腺介幼虫和无脊椎动物的卵等; 夏季桡足类的食物量多于冬季。有机碎屑和无机颗粒的含量全年比较恒定。龟足的食物多样性指数 (H)在夏季最高8.72,其次是秋季6.83、春季6.60,冬季最小为3.78。这表明夏、秋、春季饵料的种类丰富,龟足的食谱较广; 冬季饵料食谱较窄,饵料种类较少。

2.3 摄食强度的周年变化

对龟足个体胃肠饱满度进行了观察统计,每月各级胃的比例见图2。龟足的摄食强度存在着明显的季节性差异,在1月、2月和12月空胃出现率最高,分别为26%、20%和18%; 在8月饱胃出现率最高为84%,7月、9月和5月饱胃出现率也较高分别为80%、78%和76%。

2.4 不同规格龟足食物组成的变化

不同规格龟足的食物组成见表2。不同规格的龟足对食物颗粒大小表现出明显的选择性。其中浮游植物、有机碎屑和无机颗粒在三种规格的龟足胃中的出现频率均为100%。小个体龟足只摄取浮游植物和有机碎屑,未见动物性食物。浮游植物主要包括圆筛藻、直链硅藻、楔形藻,它们在三种规格龟足胃中均有出现且频率变化不大。中等规格龟足与大规格龟足的食物组成差异较小,动物性食物以桡足类为主,其出现频率为 100%,十足目幼体类、介形类的出现频率也较高。

表1 龟足(RC>9.5mm)的周年食物组成及出现频率Tab.1 Rates of occurrence and constituents of food of Capitulum mitella (RC>9.5mm) in a year

龟足能够摄取食物的大小范围很广,最小的食物碎屑大小仅为 2 µm,最大的是一种甲壳类,长度达到2 230 µm。小规格龟足只摄取植物性饵料,其摄食的食物的大小范围为 2~56 µm,大规格和中等规格龟足摄取的食物的大小分别为 2~1 450 µm、2~2 230 µm。

不同规格龟足的食物多样性指数中,小规格龟足最小,为 4.09; 中等规格和大规格龟足的食物多样性指数相近,分别为 6.51和 6.72。这表明中、大规格龟足的食物种类丰富,食谱较广; 小规格龟足食谱较窄,且主要利用较少种类的食物。

图2 龟足摄食强度的周年变化Fig.2 Annual variation of feeding intensities Capitulum mitella

2.5 不同规格龟足间的营养位重叠指数

大规格龟足与中规格龟足之间的 Schoener指数最大,为 0.86; 小规格龟足与大规格龟足之间的Schoener指数最小,为0.12; 小规格龟足与中规格龟足之间的 Schoener指数为 0.15。由此说明,中、大规格龟足之间的营养位重叠较大,小、大规格龟足之间和小、中规格龟足之间营养位重叠较小。

综上可知,龟足的食物组成可分为4类,动物性食物、植物性食物、有机碎屑和无机颗粒。动物性食物主要以桡足类为主,植物性食物主要以硅藻类为主,有机碎屑在龟足的食物组成中占据重要地位;小规格龟足主要摄食植物类食物和有机碎屑,未见摄食动物性食物,大规格龟足和中等规格龟足的食性差异不大; 以桡足类和有机碎屑为主; 龟足的摄食强度在8月最强,1月、2月和12月最弱; 龟足摄取食物的大小范围很广,能够摄取包括 2~2130 µm大小范围的食物。

表2 大、中、小三种规格龟足的食物组成及其出现频率Tab.2 Rates of occurrence and food constituents of Capitulum mitella

3 讨论

3.1 龟足食物种类和食物的营养地位

龟足的食物种类很多,其出现频率在 40%以上的有4类,10%以上大有13类,包括动物性饵料、植物性饵料、有机碎屑和无机颗粒,说明龟足的摄食范围很广。但是就食物的生物量而言,只有几类饵料比例较大,它们分别是有机碎屑、桡足类和介形类,甲壳类幼体和硅藻类也占有一定的比例。植物性饵料以硅藻类为主,这与卢建平等[8]对舟山海区的鳞笠藤壶(Tetraclita squamosa)、日本笠藤壶(Tetraclita japonica)的研究,朱根海等[12]对南麂列岛鳞笠藤壶的食性研究结果相似。其他单胞藻虽然出现频率较高,但是由于个体小、重量轻,因而所占生物量比例不高; 然而有些动物性食物,如甲壳类幼体等,虽然出现频率不高,但是其生物量大。小规格的龟足为植食性,中、大规格的龟足是以动物性食物和有机碎屑为主,植物性食物为辅; 这与鳞笠藤壶的食性相似,而与白脊藤壶的植食性、纹藤壶的以有机碎屑为主的食性都明显不同[8]。这与龟足和鳞笠藤壶都喜浪分布于开放性岩石海岸具有相似的生态位且常伴生有关。有机碎屑在龟足的食物组成中的出现频率和含量都高,这与Barnes[5]对Pollicipes polymerus的研究结果一致。无机颗粒在龟足的食物组成中的出现频率也较高,这可能是由于龟足摄食食物时将海水中的泥沙带入口中的。从食性分析结果可知,成体龟足是动物食性为主、植食性为辅; 也与本人对龟足消化酶的初步研究结果(另文发表)相似,从消化酶的角度也可以说明龟足是一种以动物食性为主的甲壳动物。

3.2 食物组成、摄食强度随季节的变化

龟足的食物组成具有明显的季节性变化。海区的生物常有特定的繁殖期,如无节幼体、卵和金星幼虫这些生物只在繁殖季节时才在海区出现,而它们在龟足胃肠道中也只在夏秋季出现。龟足8、9月份的空胃率最低、饱胃率最高,而1月份相反; 这与海区浮游生物标本中,7~9月浮游动物数量明显多于冬季是相符的; 也与相近海区夏秋季浮游动物生物量高、冬季最低的现象相吻合[13-14],可见季节对龟足食性的影响应该是通过海区生物数量的季节变化而起作用。卢建平等也认为藤壶的食物种类与海区的浮游生物种类一致,并随海区浮游生物的种类和数量的变化而变化[8]。5~9月水温较高龟足的代谢旺盛,也是其生殖季节,此时摄食强度较大也可保证生殖活动有充足的营养[9]。

3.3 食物组成与龟足规格大小的关系

龟足的食性与其大小规格有密切的关系,小规格龟足与中、大规格龟足的食物组成差异明显。小规格龟足只摄取植物性饵料和有机碎屑未见动物性食物,这与卢建平等对小规格鳞笠藤壶的研究结果相近[8]; 中、大规格龟足以动物食性为主、植物性食物所占的比例较小。动物性食物的获取需依靠蔓足、口器的捕食,这些器官的发育和消化酶的产生都应有一个过程,龟足从幼体发育到成体的过程中,其头状部躯体仍有多次蜕皮,因此其在个体发育中可能有从以植物性饵料为主到以动物性饵料为主的食性转换过程。小规格龟足与中、大规格龟足之间营养位重叠较小,这与小规格个体常附着与较大个体的柄部及柄部附近的岩石贝壳上丛生的现象相吻合。

[1]刘瑞玉,任先秋.中国动物志-无脊椎动物第四十二卷(甲壳动物亚门,蔓足下纲,围胸目)[M].北京:科学出版社,2007:217-219.

[2]堵南山.甲壳动物学(上册) [M].北京:科学出版社,1993:277-341.

[3]谢宗墉.海洋水产品营养与保健[M].青岛:青岛海洋大学出版社,1991:100-101.

[4]陈宁,林岗,饶小珍,等.龟足营养成分分析及评价[J].热带海洋学报,2009,26(6):171-175.

[5]中国药用动物志编写组.中国药用动物志,第二册[M].天津:天津科学技术出版社,1983:65-67.

[6]Barnes H,Reese E.Feeding in the pedunculate cirripedePollicipes polymerusJB Sowerby[J].Can J Zool,1958,34:223-229.

[7]Barnes H,Barnes M.The general biology ofVerruca stroemia(OF Muller).I.The general biology ofverruca stroemia(OF Muller) geographical and regional distribution;cirral activity and feeding[J].J Exp Mar Biol Ecol,1975,12:167-185.

[8]卢建平,蔡如星,钱周兴,等.舟山海区几种藤壶的食性分析[J].东海海洋,1996,14(1):28-34.

[9]林岗,邱文仁,齐秋贞.福州沿海龟足的繁殖附着与生长[J].海洋学报,1994,16(6):108-115.

[10]沈国英,施并章.海洋生态学(第二版)[M].北京:科学出版社,2002:162.

[11]薛莹,金显仕.鱼类食性和食物网研究[J].海洋水产研究,2003,24(2):76-84.

[12]朱根海,王春生,高爱根,等.南麂列岛国家海洋自然保护区几种海洋动物胃含物的微、小型藻类组成分析[J].东海海洋,1998,16(2):31-40.

[13]王春生,何德华,刘红斌,等.东海东南部浮游动物生物量的分布特征[J].海洋学报,1996,18(3):66-77.

[14]高如承,邱文仁,齐秋贞,等.海蚌保护区浮游动物生物量和密度分布[J].福建师范大学学报,1996,12(3):71-76.