浅谈高速铁路中的路桥过渡段

李玉才

1 概述

2011年3月14日国家统计局公布的“十一五”经济社会发展成就系列报告显示,截止到2010年年底,中国高铁投入运营里程达8 358 km,高速铁路运营里程高居世界第一。到2012年新建高速铁路总规模将达到1.3万km。2008年调整后的《中长期铁路网规划》确定了到2020年基本实现的中国铁路网新格局——“四纵”“四横”“三环”。铁道主要由路基、桥梁、隧道、车站等工点类型组成,各工点间过渡段的平顺与否直接关系到建成后铁路的运营安全性、舒适性及耐久性,所以说过渡段的沉降及平顺问题应格外重视,本文主要探讨路桥过渡段的相关问题。

2 路桥过渡段的设置

1)铁路路基。铁路路基是经过开挖或填筑形成的直接支持轨道、满足轨道铺设和运营条件而修建的土工结构物,是铁道工程的重要组成部分。它承受着轨道及机车车辆的静荷载和动荷载,并将荷载向地基深处传递扩散,因此路基应具有足够的强度和稳定性,应能抵抗自然因素的破坏而不至于产生有害变形[1]。

2)路桥过渡段的重要性。路桥过渡段是人工结构的刚性桥台与土工结构的柔性路基的结合部位,存在其强度、刚度、变形、材料等方面的差异,在结构上是塑性变形和刚度的突变体。为了保证列车安全,舒适,高效运行,必须在路基和桥梁之间设置一定长度的过渡段,使轨道的综合刚度逐渐变化,并最大限度地减少路桥过渡段的沉降差及其产生的轨面弯折。

3 无砟轨道路基与工后沉降

3.1 无砟轨道

高速铁路的高度运行需要有电气化机车及辅助设备作为技术支持,轨下构筑物的优劣与否更是轨面上的列车能否安全稳定、高效舒适运行的基础。无砟轨道取代有砟轨道便是提升路基工作状态的一个重大改进。无砟轨道道床结构采用钢筋混凝土构件替代有砟轨道中具有轨道高低调整能力的道砟层,不具备轨道高低调整能力,《客运专线无砟轨道铁路设计指南》(铁建设涵[2005]754号文)规定:一般地段路基工后沉降不大于15 mm;路桥、路隧连接处造成的沉降差异造成的错台不大于5 mm;路桥、路隧过渡段或任意两端路基沉降造成的折角应不大于1/1 000。我国地域广、地质条件复杂多样,这给高速铁路无砟轨道路基沉降控制提出了更高的要求。针对不同的地质条件,应因地制宜的采用不同的工程措施。如挖除换填、CFG桩补强加固、钢筋混凝土桩网结构、钢筋混凝土桩板结构、强夯法进行地基处理措施[2]。

3.2 工后沉降

1)填料的压缩变形。填料颗粒间存在孔隙,反复碾压达标后,填料间的空隙会大大减小,但不可能完全消除。线路运营后在列车载荷和填料自重的双重作用下产生压缩固结沉降。基床表层在动荷载作用下的塑性累积变形也是路基工后沉降的原因之一。不同性质的填料产生的沉降大小亦不相同。在相同的压实标准下,强度低、刚度小的填料产生的压缩变形更大,因此,过渡段中应使用强度高、刚度大的优质填料,如级配碎石掺5%水泥。

2)雨水的侵蚀作用。列车自重及动荷载反复作用叠加路基填料的自重下沉,可能会在桥台后的回填区域产生拉伸裂缝。排水设施不能完全消除雨水对路基的侵蚀作用,由于雨水的反复侵蚀作用,使路基的基床产生孔隙通道,水的渗流作用冲走填料中的细粒土,过渡段会出现较大的沉降变形甚至路基失稳。

4 路桥过渡段的设计

4.1 路桥过渡段的处理原则

根据铁道线路的构造特点,路桥过渡段的处理措施可分为三大类,即:1)在过渡段较软一侧,增大路基基床的竖向刚度值,减小路基结构的沉降;2)在过渡段较软一侧,增大轨道结构的竖向刚度;3)在过渡段较硬一侧,减小轨道结构的竖向刚度[3]。

4.2 路桥过渡段的基本设计

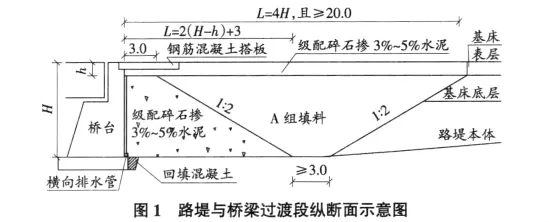

1)路堤与桥梁过渡段。桥台台尾路基为填方时,路桥过渡段一般采用如图1所示的方案,并设置钢筋混凝土搭板。在正梯形的水泥稳定级配碎石(掺加5%水泥)过渡段,再设置一段倒梯形的A组填料填筑的过渡段,过渡段总长度不小于4倍桥台后路堤高度,并不小于20 m。过渡段范围内的基床表层级配碎石掺加5%水泥。路桥过渡段级配碎石压实标准:基床表层应满足:K30≥190 MPa/m,Ev2≥120 MPa,Evd≥50 MPa,n<18%;基床底层应满足:K30≥150 MPa/m,Ev2≥100 MPa,Evd≥50 MPa,n<28%。其中,K30为地基系数,MPa/m;Ev2为变形模量,MPa;Evd为动态变形模量,MPa;n为孔隙率。

2)路堑与桥梁过渡段。桥台台尾路基为软质岩、强风化的硬质岩及土质路堑时,桥路过渡段采用混凝土与级配碎石渐变过渡,长度不小于20 m。在过渡段以外20 m范围内的基床表层级配碎石掺加5%水泥。桥台台尾路基为硬质岩路堑时,桥台基坑采取混凝土回填。挖方桥台过渡段的设置方式见图2。强风化硬质岩满足各项岩土力学指标时不主张换填;软质岩及土质路堑地段应换填,换填底部应分层铺设土工格栅;后缘大于3 m高的陡坎直接开挖难度大,不宜施工,且更容易成为过渡段,一般采取台阶式开挖,横断面类型为路堤式路堑。

5 结语

高速铁路路桥过渡段的科学设计与施工关系到列车的安全、高效与稳定运行,建立水平及垂直位移监测网是确保路基耐久性的必须措施,日常维护工作也是关键。

[1] 杨广庆,岳祖润.路基工程[M].北京:中国铁道出版社,2006:62-63.

[2] 安国栋.高速铁路无砟轨道技术标准与质量控制[M].北京:中国铁道出版社,2009:101-108.

[3] 郑志胜.高速铁路路桥过渡段沉降控制施工技术研究[D].长沙:中南大学硕士学位论文,2009:8-10.

[4] 洪 斌.路桥过渡段车辆动荷载分析[J].山西建筑,2010,36(1):300-301.