《文镜秘府论》东卷二十九种对与《周易》“错综”思维

辛 文

(南开大学 文学院,天津 30071)

引论 《周易》“错综”思维与诗歌对偶

对《周易》与诗歌对偶关系的论述,最早似可追溯至《文心雕龙·丽辞》:“《易》之《文》、《系》,圣人之妙思也。序《乾》四德,则句句相衔;龙虎类感,则字字相俪;乾坤易简,则宛转相承;日月往来,则隔行悬合;虽句字或殊,而偶意一也。至于诗人偶章,大夫联辞,奇偶适变,不劳经营。”[1](P588)唐代是对属论趋于成熟的时期,将诗歌对偶追溯至《周易》的诗论也颇为常见。如元兢《诗髓脑》曰:“《易》曰:‘水流湿,火就燥。’‘云从龙,风从虎。’《书》曰:‘满招损,谦受益。’此皆圣作切对之例也。况乎庸才凡调,而对而不求切哉!”[2](P116-117)皎然《诗议》曰:“或云:‘今人所以不及古者,病于俪辞。’予曰:不然。《六经》时有俪辞,扬、马、张、蔡之徒始盛。‘云从龙,风从虎’非俪耶?”[2](P207)

上述诸论,多着眼于《易》之修辞。然《周易》于诗歌之偶合形式,不仅在语言,更有思维方式之深层影响。正如南宋郑樵《图谱略·索象》卷七十二论“河图”、“洛书”时说:“天地出此二物以示圣人,使百代宪章本于此,而不可偏废者也。《图》,经也;《书》,纬也。一经一纬,相错而成文。”[3](P837)他指出《易》之经纬交错思维为后世文章之渊源。更早更明确的概括乃孔颖达对“错综”的解释:

参伍以变,错综其数;通其变,遂成天下之文;极其数,遂定天下之象。(《系辞上》)

孔颖达疏:

“参伍以变”者,参,三也,伍,五也。或三或五,以相参合,以相改变。略举三五,诸数皆然也。错谓交错,综谓总聚,交错总聚,其阴阳之数也。通其变者,由交错综聚,通极其阴阳相变也,遂成天地之文者,以其相变,故能遂成就天地之文,若青赤相杂,故称文也。[4](卷七,P81)此段话,一是阐明了《周易》“错综”思维方式的内涵:“错谓交错,综谓总聚,交错总聚,其阴阳之数也”;二是指出由错综而致通变,“由交错综聚,通极其阴阳相变也”;三是论及错综思维与“文”之关系。《系辞上》就有:“物相杂,故曰文”的说法,而孔氏已把《周易》的“错综”思维与“文”联系:“通其变者,由交错综聚,通极其阴阳相变也,遂成天地之文者,以其相变,故能遂成就天地之文,若青赤相杂,故称文也。”此“文”乃广义之“文”,正如刘勰《文心雕龙·丽辞》说“造化赋形,支体必双,神理为用,事不孤立。夫心生文辞,运裁百虑,高下相须,自然成对”[1](P588)。孔颖达所论之“错综”是《周易》通阴阳之变、成天地之文的思维形态。

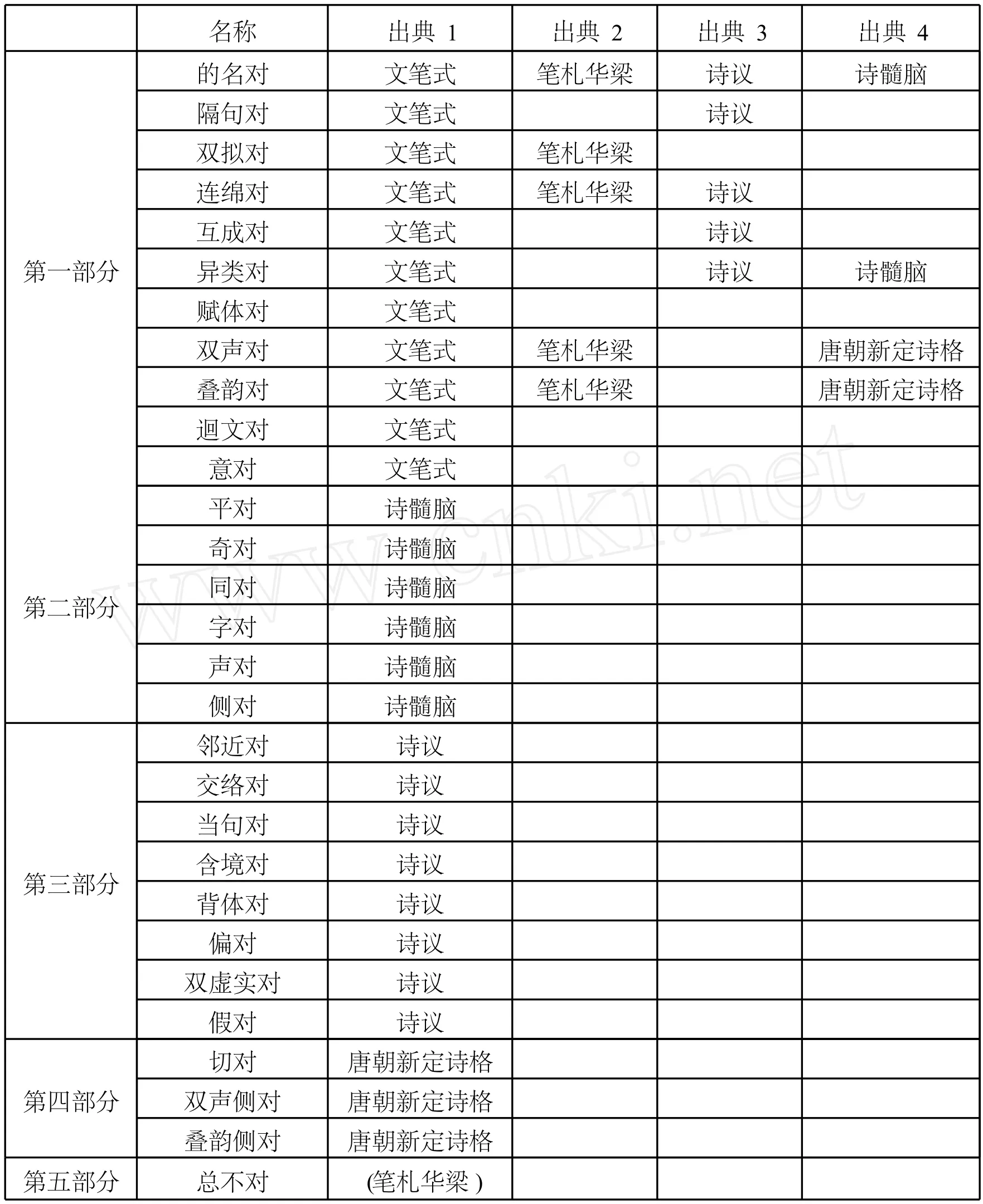

诗歌对偶是天地“错综”之文在文学领域的典型,发源于古代歌谣、发展于两汉魏晋、至有唐一代趋于成熟。空海《文镜秘府论》东卷之“二十九种对”集初唐对属论之大成,罗根泽先生《中国文学批评史》说:“二十九种对,大半唐人之说。”《〈文镜秘府论〉探源》曰:“‘二十九种对’系实数,弘法大师辑录各种对偶说,整理而成,故标题为大师所加。”①卢师盛江《文镜秘府论汇校汇考》,北京:中华书局,2006年,680页所引。据日本小西甚一先生考证,《二十九种对》的名目及所依据的中国原典如下表②卢师盛江《文镜秘府论汇校汇考》,北京:中华书局,2006年,836-838页所引。:

名称 出典1 出典2 出典3 出典4的名对 文笔式 笔札华梁 诗议 诗髓脑隔句对 文笔式 诗议双拟对 文笔式 笔札华梁连绵对 文笔式 笔札华梁 诗议互成对 文笔式 诗议第一部分异类对 文笔式 诗议 诗髓脑赋体对 文笔式双声对 文笔式 笔札华梁 唐朝新定诗格叠韵对 文笔式 笔札华梁 唐朝新定诗格迴文对 文笔式意对 文笔式平对 诗髓脑奇对 诗髓脑同对 诗髓脑第二部分字对诗髓脑声对 诗髓脑侧对 诗髓脑邻近对 诗议交络对 诗议当句对 诗议第三部分含境对 诗议背体对 诗议偏对 诗议双虚实对 诗议假对 诗议切对 唐朝新定诗格第四部分双声侧对 唐朝新定诗格叠韵侧对 唐朝新定诗格第五部分 总不对 (笔札华梁)

此二十九种对,在其审美观念、形式构成、风格意境方面均体现出《周易》“错综”思维的痕迹。本文试结合具体唐代诗歌创作分三类讨论。

一 《周易》阴阳交错的骈俪美感与《秘府论》“对”的装饰感

《周易》的错综思维首先讲究“阴阳交互”,语言上亦有“对”的形式,尤其在对“离”卦的阐发中体现出骈俪美学观念。与之相应,二十九种对中有许多具有强烈的“阴阳交错”特征,如的名对、互成对、背体对等,在相互对立范畴的对仗中,诗句具有了装饰效果。

《周易》“错综”的基本形态是阴阳交互与综合。高亨注《易·说卦》“分阴分阳,迭用柔刚”时曰:“六爻有阴柔,有阳刚,两者迭用,交错成文。”[5](P610)《周易口义·系辞上》释“错综其数”时亦强调阴阳互补:“老阴老阳之数,交而相杂以成天地之文,若刚柔书夜之道,寒暑往来之功,青赤交杂之类。”[6](P320)刚柔交济以成道、寒暑交替而成岁、青赤相杂以定象,道、岁、象,便是阴阳化裁后的“综”。就好像呼与吸,相互反对为错、交替不息而有生命,生命便是它们的综。“生生之谓易”,正是阴阳之错综构成了生命的形式。这体现在诸多方面。

首先,在语言上,某些爻辞、卦辞中已经运用骈偶语言,甚至已经完全符合“二十九种对”中某几种的法则。比如:

《否卦》彖辞:

天地不交,而万物不通也;上下不交,而天下无邦也。[4](卷二P29)《泰卦》彖辞:

内阳而外阴,内健而外顺。[4](卷二P28)《说卦》:

观变于阴阳,而立卦;发挥于刚柔,而生爻;[4](卷七P29)《系辞下》:

日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉;

寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。[4](卷八P87)这些语句都是在每句自身相对的基础上,上下句又彼此相对,比如《否卦》彖辞上句中“天”与“地”对,又与下句之“上”、“下”对,“上”与“下”同句内成对。这种“对”在二十九种对中,有一个特殊的名号——“互成对”。《文镜秘府论》东卷曰:

互成对者,天与地对,日与月对,麟与凤对,金与银对,台与殿对,楼与榭对。两字若上下句安之,名的名对;若两字一处用之,是名互成对,言互相成也。诗曰:“天地心间静,日月眼中明;麟凤千年贵,金银一代荣。”[7](P721)

互成对,卢师盛江:“互成对实含二义。当句互对,如例诗中“天”-“地”、“日”-“月”各当句对,又上下句中互对,如例诗之“天地 -日月”,二义缺一不可。”[7](P722)按此法则,《周易》的语言实已熟练运用互成对,体现出一种对称平衡的美感。“互成对”在唐诗中也屡见不鲜,如:“风波朝夕远,音书往来迟。”(韦应物《送李二归楚》)、“一杯浊酒迷古今,五字清吟泣鬼神。”(李郢《巴陵官舍二题·潇洒堂》)、“人生半哀乐,天地有顺逆。”(杜甫《白水县崔少府十九翁高斋三十韵》)“无情水任方圆器,不系舟随去往风。”(白居易《偶吟》),“朝夕”、“往来”,“古今”、“鬼神”,“哀乐”、“顺逆”,“方圆”、“去往”几组语词,内部相对,又彼此对偶,是《周易》“错综”思维的诗化表现。

第二,在形式美感上,《周易》的错综思维形成了一种对称、平衡的装饰效果。孔颖达疏《序卦传》:“今验六十四卦,二二相耦,非覆即变。‘覆’者,表里视之,遂成两卦,《屯》《蒙》——《需》《讼》——《师》《比》是也;‘变’者,反覆唯成一卦,则变以对之,《乾》《坤》——《坎》《离》——《大过》《颐》——《中孚》《小过》之类是也。”[4](卷九P95)明人来知德认为,所谓“变”,指六爻全变,凡为阳爻者皆变为阴爻,凡为阴爻者,皆变为阳爻;所谓覆,就是指将一个卦倒置而得到一个新的卦,也称为综。①明代来知德所撰《周易集注》(十六卷)专取《系辞》“错综其数”以论易象,见《四库易学丛刊》本,上海古籍出版社 1989年版。变卦与覆卦在阴爻与阳爻的两相对称中实现了一种平衡的美感和装饰的效果。又如“参五以变”图,按照《系辞上》所说的:“天一,地二,天三,地四,天五,地六,天七,地八,天九,地十”排列,孔颖达正义:“此言天地阴阳自然奇偶之数也。”[4](卷七P81)即将一至十的自然数中,一三五七九为“天”、二四六八十为“地”,其中天数(奇数)和地数(偶数)各居五位,互相配合,构成自然数的排列规律。《文心雕龙·丽辞》赞曰:“体植必两,辞动有配。左提右挈,精味兼载。炳烁联华,镜静含态。玉润双流,如彼珩珮。”[1](P590)其所描绘正是“参五以变”图体现出的对称美感。

二十九种对的“的名对”、“背体对”等就体现出平衡对称的形式美感,以的名对为例:

的名对者,正也。凡用文章,正正相对。上句安天,下句安地;上句安山,下句安谷;上句安东,下句安西;上句安南,下句安北;上句安正,下句安斜;上句安远,下句安近;上句安倾,下句安正。如此之类,名为的名对。”[7](P687-688)

的名对,又称正对、正名对、切对。松浦友久先生认为是“由明确的概念构成的对偶形式”[7](P695),卢师盛江认为“组成的名对的一对语词,都是实体性的”、“所谓‘正’、所谓‘切’,主要还应该指组成对偶的一对语词概念名物,互相之间的关系明确、密切、正相反或正相对。”[7](P696)空海在论述这种对时所列举的“天”、“地”,“日”、“月”,“好”、“恶”,“去”、“来”,“轻”、“重”,“浮”、“沉”等等,非常鲜明的体现出《周易》中阴阳互补的对称思维。

第三,在美学观念上,《周易》的“离”卦体现出骈俪的美学思维。《易传·说卦》:“离,丽也。”正义曰:“离,丽也,离象火,火必著于物,故为丽也。”[4](卷七P95)刘勰在《文心雕龙·徵圣》中说:“文章昭晰以象《离》”[4](P16),宗白华先生顺此将“离”卦的美学意味阐释的很充分:

附丽与美丽的统一是《离》卦的一个意义……丽者,并也。丽加上人旁成为俪,并偶的意思,即两个鹿并排在山中跑,这是美的景象。在艺术中,六朝骈俪文,园林建筑的对称,京剧舞台上形象的对比、色彩的对称等,都是并俪之美。这说明《离》卦又包含有对偶、对称、对比等对立因素可以引起美感的思想。

[8](P460-461)

宗白华先生发掘出“离”卦包含的骈俪装饰美感。唐代诗人为追求更为鲜明生动的对称效果,使用“重复”的拟态手法,用叠字、叠声进行对仗,强化对称的装饰美效果。比如善于练字的杜甫,就有许多这种以叠字对仗的名句:“雨洗涓涓净,风吹细细香”(《严郑公宅同咏竹》)、“青青竹笋迎船出,白白江鱼入馔来”(《送王十五判官扶侍还黔中》)、“山木苍苍落日曛,竹竿袅袅细泉分”(《示獠奴阿段》)、“信宿渔人还泛泛,清秋燕子故飞飞”(《秋兴八首》其三)。“涓涓”之雨与“细细”之风,“青青”之竹笋与“白白”之江鱼,“苍苍”之山木与“袅袅”之竹竿,“泛泛”之渔人和“飞飞”之燕子,从感觉、色彩、状物、动作方面,使所写景物有了更鲜明的映衬。这种对在《文镜秘府论》中称之为“赋体对”①以赋体对为代表,联绵对、当句对、双声对、叠韵对、双声侧对、叠韵侧对都可以归为此类。还有一些讲究形式美感的对——侧对、同对、奇对、平对、字对、声对,具有赋体对的效果。:

第七,赋体对。赋体对者,或句首重字,或句首叠韵,或句腹叠韵,或句首双声,或句腹双声:如此之类,名为赋体对。似赋之形体,故名曰赋体对。……释曰:上句若有重字、双声、叠韵,下句亦然。上句偏安,下句不安,即为犯病也。但依此对,名为赋体对。[7](P732-733)

赋体对,顾名思义,即采用“赋”法之对。刘勰《文心雕龙·诠赋》释“赋”:“铺采摛文”。[4](P134)小西甚一先生《文镜秘府论·研究篇》引铃木虎雄《赋史大要》论道:“从沈约他们开始把诗的形式融入赋中,到初唐,类似诗的赋作多有流行这样一个事实,而这样的赋和诗的交流对赋体对的形成起了很大的促进作用。”[7](P736)朱光潜先生也认为诗的排偶起源于赋。阿恩海姆《艺术与视知觉》说:“在一件艺术品中,同样的一个式样是不能出现两次的,装饰艺术则不受这种限制,在一个任意大小的表面上,可以让一些具有相同特征的装饰式样重复出现。”[9](P189)为强化表现效果而吸收赋表现手法的“赋体对”,在运用汉语音、形、意的对称特点时形成了富于韵味的诗意图案。

二 《周易》无往不复的回旋观念与《秘府论》“对”的空间感

《周易》的错综思维还体现为在无往不复的回旋之美。“二十九种对”中的联绵对、隔句对、双拟对、回文对、交络对中有着节律性的呼应与反复,使诗句形成自足的空间,在这个空间中,错综相继,形成一种类似《周易》“圜道”的美学形态。

“无往不复”是《周易》错综思维的一种特殊形式,如果说阴阳互补体现的主要是“错”,那么“无往不复”体现的主要是“综”。《泰卦》象辞曰:“无往不复,天地际也。”[4](卷二P28)复卦彖辞曰:

反复其道,七日来复,天行也。利有攸往,刚长也。复其见天地之心乎?[4](卷三P38-39)

孔颖达正义曰:“反复其道,七日来复。‘天行’者,以天行释‘反复其道七日来复’之义。言反之与复得合其道。”[4](卷三P38-39)复卦一阳在下,五阴在上,由剥卦发展而来,体现了剥极必复的自然规律。《序卦传》说:“物不可以终尽,剥穷上反下,故受之以复。”[4](卷九P96)剥卦的总体形势是阴长而阳消,复卦由剥卦转化而来,其在下之一阳虽然稚嫩微弱,却是新生的力量,体现了“刚长”的强劲势头,蕴含着蓬勃的生机活力,故“利有攸往”。《系辞》曰:“天地之大德曰生”,“生生之谓易”[4](卷七P78),“天地之心”就是天地生物之心,正如《丰》卦彖辞所说:“日中则昃,月盈则食,天地盈虚与时消息,而况于人乎,况于鬼神乎。”[4](卷六P67)

最能体现《周易》以“阴阳”错综为基础,达至周而复始“圜道”观念的是先天八卦图和后天八卦图。现以先天八卦图为例说明:

上图错综往复的思维体现为两点。(一)阴阳交错的平衡观念。各卦卦画均相对,如乾卦三阳爻与坤卦三阴爻相对,且每相对二卦的卦数的相加均为 9数,如乾 (1)+坤 (8)=9,兑 (2)+艮 (7)=9,以此类推。(二)往复运行的时空感。先天八卦从 1至 8的排列运行,其路线是“S”线形,就是太极图当中的阴阳交际线的“S”形。具体分为顺逆两条路线。由乾 (1)至震 (4)为逆时针方向,由巽 (5)至坤(8)为顺时针方向。此图反映了季节和方位的变化,体现出八卦的阴阳消长、顺逆交错、相反相成的辩证思想。这种“无往不复”的错综观念也鲜明体现在中国艺术的门类中。刘勰《文心雕龙·章句篇》强调“绝笔之言,追媵前句之旨;故能外文绮交,内义脉注,跗萼相衔,首尾一体”[4](P571),南宋米南宫论书法:“无垂不缩,无往不收”,唐白居易《霓裳羽衣舞》叙述“飘然转旋回雪轻,嫣然纵送游龙惊”,就连戏曲中生角的蹉步方步,旦角的“水袖”甩袖,都呈现弧线的 S形。

诗歌更是如此。诗歌史中韵味无穷的名句大多都有一种回环的美。《文镜秘府论》所举的隔句对、联绵对、双拟对、交络对、回文对,就是对这种回环的语言样式的概括:

隔句对者,第一句与第三句对,第二句与第四句对:如此之类,名为隔句对。诗曰:“昨夜越溪难,含悲赴上兰;今朝逾岭易,抱笑入长安。”[7](P701)

联绵对者,不相绝也。一句之中,第二字、第三字是重字,即名为联绵对。但上句如此,下句亦然。诗曰:“看山山已峻,望水水仍清;听蝉蝉响急,思乡乡别情。”[7](P713)双拟对者,一句之中所论,假令第一字是“秋”,第三字亦是“秋”,二“秋”拟第二字;下句亦然:如此之类,名为双拟对。诗曰:“夏暑夏不衰,秋阴秋未归;炎至炎难却,凉消凉易追。”[7](P706-707)

交络对。赋诗曰:“出入三代,五百余载。”[7](P784-749)

回文对。诗曰:“情亲由得意,得意遂情亲;新情终会故,会故亦经新。”[7](P749)

这几种对与的名对、互成对、赋体对最大的不同,就是打破了对仗语词的原先位置,不再是传统的上下对,或当句对,而体现出一种“回旋”,在“回旋”中获得一种新的平衡,例如:

隔句对:君心匣中镜,一破不复全;妾心藕中丝,虽断犹牵连。(孟郊《去妇》)

a b c d e,f g h k i;a b c d e,f g h k i

联绵对:烟离离万代,雨绝绝千年。(《文镜秘府论》引诗)

a b b c d,a b b c d

双拟对:东涧水流西涧水,南山云起北山云。(白居易《寄韬光禅师》)

a b c d e b c,a b c d e b c

交络对:众水会涪万,瞿塘争一门 (杜甫《长江》)

a b c d e,d e c a b

回文对:迢迢绿树江天晓,蔼蔼红霞晚日晴。(苏轼《题金山寺》)

a b c d e f g,a b c d e f g.

晴日晚霞红蔼蔼,晓天江树绿迢迢g f e d c b a,g f e d c b a

这些诗句的语言不只是单纯的线性流动,而是节律的呼应、回旋与反复。美国汉学家高友工先生在《律诗的美学》中认为:“一般的读法是直接向前的,而对偶结构的阅读常常将读者的注意力引向一边,要求他注意对应的相邻诗行。向前推进的运动由于回看及旁观而中止,产生一种回顾的、旁向的运动,徘徊于一个封闭的空间,形成一个圆圈。这种形式,或者更确切地说,这种阅读形式,能够用来对在诗中描述‘空间性’与‘回环性’作出最充分的说明。”[10](P57)这一论述不仅适用于一般的对偶,尤其在隔句对、联绵对、双拟对、交络对、互文对中表现的更加突出。诗歌史上一些脍炙人口的名句,往往灵活运用了此种语言形式,将线性的思绪化为空间的回旋:

窈窕淑女,寤寐求之;求之不得,寤寐思服。(《诗经·关雎》)

君当作磐石,妾当作蒲苇;蒲苇纫如丝,磐石无转移。(《汉乐府·焦仲卿妻》)

亭亭山上松,瑟瑟谷中风;风声一何盛,松枝一何劲。(刘桢《赠从弟》)

洛阳城东西,长作别经时。昔去雪如花,今来花似雪。(范云《别诗》)

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。(刘希夷《代悲白头吟》)

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。(杜牧《开元寺》)

人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞哪复计东西。(苏东坡《和子由渑池怀旧》)

上引诗句,除其表达情感之真挚深沉外,更有着语言形式的独特之处——回环往复的形式。“寤寐”与“求之”之往复更突显对情人思念的焦灼;“蒲苇”与“磐石”的重复,突出了对坚贞爱情的信仰;“松”与“风”的错落交织,使松树坚贞不屈的形象更加丰满鲜明;“雪如花”与“花似雪”的比照,含蓄暗示着两种季节、不一样的心情;“年年岁岁”、“岁岁年年”在语言上体现出季节的轮回与时光的往复;“鸟去鸟来”、“人歌人哭”将历史的深沉追忆化作一种群象的表现;“鸿”、“飞”与“泥”的回环,不仅是语言的游戏,更是诗人思绪意脉的外显。这些诗句体现着《周易》“错综”思维中的“无往不复”观念,其呼应回旋的节律使诗歌承载的时间流程与情感脉络有了更恰当的寄托之所。

三 《周易》虚实互补的意境构成与《秘府论》“对”的自然感

《周易》错综思维的最高境界是虚实互补的意境之美。而《文镜秘府论》的二十九种对,有一种“向着否定对偶形式的过程中寻求一种对偶的深化”[11](P191)(笔者译)的趋势。对仗,由刻意走向自然,由形式的偶合走向意脉的续连,正是《周易》错综思维的最高形态——虚实互补意境之美的诗化表现。

《周易》虚实互补的错综思维在易图中可直观显示。《易传》曰:“易有太极,是生两仪。两仪生四象,四象生八卦。”[4](卷七,P82)太极为天地混沌、未分阴阳之状态,在混沌中衍生出阴阳虚实的世界:此两图呈现出阴阳交错、虚实相生的世界图景。“虚”与“实”是阴、阳化生出的境界,正如明代方以智说:“动静、体用、刚柔、清浊者,阴阳之性情也,而有无、虚实、往来者,阴阳之化也。”[12](P50)《周易》以阴爻、阳爻交错组成的卦象构成一幅幅虚实相生、意境悠远的诗意画面。比如贲卦之象,由离(火)下艮(山)上组成,其象辞曰:“山下有火,贲”,山下有火便是一幅充满意境的画面。西晋王廙这样解贲卦:

山下有火,文相照也。夫山之为体,层峰峻岭,峭崄参差,直置其形,已如雕饰,复加火照。弥见文章,贲之象也。[13](P211)

“山下有火”,火光照耀着山上的丛林,变幻出夺目耀眼的色彩,因而贲卦彖辞曰:“刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”刚柔交错乃生文、天地因“文饰”而生机盎然。又如涣卦,上为巽 (风),下为坎 (水),此“风行水上”之象,曾被宋代苏洵诗意的发挥:

今夫风水之相遭乎大泽之陂也,纡余委虵,蜿蜒沦涟,安而相推,怒而相凌,舒而如云,蹙而如鳞,疾而如驰,徐而如徊,揖让旋辟,相顾而不前,其繁如縠,其乱如雾,纷纭郁扰,百里若一,汩乎顺流,至乎沧海之滨,滂薄汹涌,号怒相轧,交横绸缪,放乎空虚,掉乎无垠,横流逆折,濆旋倾侧,宛转胶戾,回者如轮,萦者如带,直者如燧,奔者如焰,跳者如鹭,投者如鲤,殊状异态,而风水之极观备矣!故曰:“风行水上涣。”此亦天下之至文也。[14](P246)

苏洵认为风行水上方能“无意乎相求,不期而相遭,而文生焉”,将涣卦自然相遭、无意成文的自然境界揭示出来。阴、阳的交错,虚、实的互补,有着无限的可能,在虚实之间,诗性就会萌生。

“境”,作为诗学概念出现于中唐,与“虚”、“实”有着紧密联系。对属论中,虚、实相对原本属于病犯,《文镜秘府论》南卷《论文意》曰:“夫语对者,不可以虚无而对实象”[7](P1432),崔融《唐朝新定诗格》亦曰:“夫为文章诗赋,皆需属对,不得令有跛眇者。眇者,谓前句物色,后句人名,或前句语风空,后句山水。如此之例,名眇。何者?风与空则无形而不见,山与水则有踪而可寻,以有形对无色。如此之例,名为眇。”[2](P135)这大概是初唐的法则。到了中唐,随着对属论的发展,虚、实相对成为塑造意境的手段,皎然《诗议》曰:

夫境象非一,虚实难明。有可睹而不可取,景也;可闻而不可见,风也;虽系乎我形,而妙用无体,心也;义贯众象,而无定质,色也。凡此等,可以偶虚,亦可以偶实。[7](P1414)

境、风、心、色既可虚、亦可实,虚实相生。无二十九种对中的偏对、邻近对、切侧对、假对等,打破了严格的形式对偶,引“虚”、“实”入对句,开虚实相对之先河。以偏对为例:

第廿三,偏对。《诗》曰:“萧萧马鸣,悠悠旆旌。”谓非极对也。又曰:“古墓犁为田,松柏摧为薪。”又曰:“日月光太清,列宿曜紫微。”又曰:“亭皋木叶下,陇首秋云飞。”全其文彩,不求至切,得非作者变通之意乎!若谓今人不然,沈给事诗亦有其例。诗曰:“春豫过灵沼,云旗出凤城。”此例多矣。但天然语,今虽虚亦对实,如古人以“芙蓉”偶“杨柳”,亦名声类对。[7](P795-796)

所谓“非极对也”,“全其文彩,不求至切”,偏对不能达到完全的对偶,即残留着不对的成分,但却为“天然语”,更重要的是,“虽虚”亦“对实”,虚实相映。邻近对亦类似。邻近对所举诗曰:“寒云轻重色,秋水去来波。”古田敬一《中国文学的对句艺术》:“邻近对,所咏诗的境界相近的对偶”,“在这个对句里,‘寒’(虚词)与‘秋’(实词)相对,说明邻近对不像‘的名对’那样在范畴上有严密的限制。”[7](P787-788)第二十五假对、第二十六切侧对等都有类似的内涵——不求语对,但求意合。

从对属名目的发展看,由偏对、邻近对、假对、切侧对这些仅从语言形式命名、没有指明诗歌意境的名目,发展到明确指出以虚实创造意境,可谓又前进一步。如意对、双虚实对、含境对。《文镜秘府论》东卷曰:

第十一,意对。诗曰:“岁暮临空房,凉风起坐隅;寝兴日已寒,白露生庭芜。”又曰:“上堂拜嘉庆,入室问何之;日暮行采归,物色桑榆时。”释曰:“岁暮”“凉风”,非是属对;“寝兴”“白露”,罕得相酬;事意相因,文理无爽:故曰意对耳。[7](P757)

第廿四,双虚实对。诗曰:“故人云雨散,空山来往疏。”此对当句义了,不同互成。[7](P803)

第廿一,含境对。诗曰:“悠远长怀,寂寥无声。”[7](P784-785)

小西甚一《‘文镜秘府论’研究篇》论“意对”:“这种对偶性,不是产生自语词自身的意思,而是由诗歌(至少是句全体)所赋写感兴。在辞书的意义上,把‘何之’和‘嘉陵’比较,决不构成对偶,但之所以在这首诗里构成对偶,只因为作为构成对偶的基础的范畴共同那个性是由诗意引起的。这样的由整体诗意相依而产生的对偶,相应的富有深远的余韵,在对偶中属于更高的层次。”[7](P785)兴膳宏先生《〈文镜秘府论〉译注》这样解释双虚实对中的例句:“‘云’和‘雨’是两个有实体的东西 (实)在句中相对,‘来往’,‘来’和‘往’是两个没有实体的事象(虚)在句中相对。再进一步,二虚和二实在句间构成对偶。可能因此成为双虚实对。”[7](P804)对“含境对”,卢师盛江做了精彩的分析:

盖“悠远长怀,寂寥无声”二句,“悠远”与“寂寥”均为状词,本可成对,又“长怀”、“无声”亦可成对。然“含境对”者,意本不在这种寻常的字面之对,而当同时指句中所含境界之对。所谓含境,既在于景象描写,所谓“张泉石云峰之境,极丽绝秀者,神之于心,处身与境”,更在于实中含虚,所谓“境象非一,虚实难明”,“可以偶虚,亦可以偶实”,“悠远长怀,寂寥无声”二句似可如此理解。读此二句,确可让人“神之于心,处身于境”,但这二句如再细细体味,又“虚实难明”,实中含虚,亦实亦虚。盖悠远寂寥是实景,也是心境,于旷远无声之境中兴悠然空寂之情。二句不仅字面相对,而且所包含之景状及内蕴之心境均成对应。[7](P792)

含境对之所以构成意境的美,乃景中兴情、实中孕虚。“悠远长怀,寂寥无声”一句读来,仿佛让人忘记了字句本身对偶的存在,而沉浸在旷远寂寥的诗境中。故二十九种对以“总不对对”为结,实含有“得意忘言”之意:“第廿九,总不对对。如:‘平生少年日,分手易前期;及尔同衰暮,非复别离时。勿言一樽酒,明日难共持;梦中不识路,何以慰相思?’此总不对之诗,如此作者,最为佳妙。”[7](P824)《<文镜秘府论 >研究篇》下:“沈约所作‘平生少年日’的例诗,表面上不体现对偶,却在深层充满无形的对。”[7](P825)松浦友久先生认为这八句皆散的“无形”之对是往昔和今朝的联想对比。①松浦友久《的名对与总不对对》:“意义上的‘过去’和‘现在’对比,这种对比构成‘对’的联想。”卢师盛江《文镜秘府论汇校汇考》,北京:中华书局,2006年版,826页引。以的名对为首,以总不对对为尾,似乎是悖论,却体现了空海由“错彩镂金”回归“自然可爱”的诗歌对偶观念,也是“虚实互补”错综思维形成的自然境界。

虚实互补的错综思维也表现在唐诗创作中,使律诗由有形的“对”达至无形的“境”。唐代杜甫的《秋兴八首》就是一组以实带虚、以虚映实的杰作。叶嘉莹先生论其整体构想即是“虚实映带”:“首章‘玉露凋伤’、次章‘洲前芦荻’、三章‘清秋燕子’、四章‘寂寞秋江’、五章‘沧江岁晚’、六章‘风烟素秋’,皆实写夔府之秋以为感兴,至七章之‘波漂露冷’,而秋兴反于遥想之长安系出,八章更着一‘春’字以为余韵,虚实映带,各极其妙。”[15](P358)就微观的对偶艺术而言,其对句中又含一虚实相生的世界,如其七之对句:

织女机丝虚夜月,石鲸鳞甲动秋风。

波漂菰米沉云黑,露冷莲房坠粉红。

“织女”、“石鲸”是长安昆明池之实景,《杜律通解》曰:“当此秋景萧条,而波飘露冷,满眼凄凉。菰米已实,因波漂荡而沉,竟如云黑也。莲房已残,因露冷落而坠,恍如粉红也。日来昆明之风景大抵然也。”[15](P34)此段就是作实景解。然此联又另有一层虚意,翁方纲曰:“惟此首夜月秋风,无意中从昆池咽到题续,所以五、六一联,遂提笔从菰莲重写秋境,以为实,则实之至,以为虚,则又虚之至,想象中波光凉思,沉切萧寥,弥天塞地,然则此首乃已正收秋思矣。”[15](P348)叶嘉莹先生因之解释:“织女、石鲸、菰米、莲房、固是昆明实景,然一切又均属想象中之虚象,要不过表现其一份沉切萧寥之意绪,又复有多少哀伤感慨在其中,此所以翁批乃有‘以为实则实之至,以为虚又虚之至’之言也。”[15](P348)此联对仗工整,从对偶的虚实互补分析此两句,有以下三点:

一是实有之景象与想象之意绪的参差交错,这有赖于动词来实现。如果说“织女机丝”与“石鲸鳞甲”、“菰米”与“莲房”是实景的对仗;那么,“虚夜月”与“动秋风”、“沉云黑”与“坠粉红”、“波漂”与“露冷”已将诗境虚化,“虚”、“动”、“沉”、“坠”、“漂”、“冷”一系列动词,包含诗人赋予实在之物的自身感受——那种落空、悸动、失落、压抑、无依与孤寂的感觉。

二是动与静之状态对比和红与黑之色彩对照。《系辞上》曰:“夫乾,其静也专,其动也直,是以大生焉;夫坤,其静也翕,其动也辟,是以广生焉。”[4](P78-79)“织女机丝虚夜月”为静,摹落空无成心理,“石鲸鳞甲动秋风”为动,写磅礴欲动气象;“沉云黑”、“坠粉红”两句,更以暗黑色与艳红色作鲜明的比照,色彩的参差体现着一种内心的不平衡感。

三是以壮丽之景写荒凉之情,形成意象与情感的落差。王夫之有“以乐景写哀情,增其一倍之哀乐”的艺术辩证法,杜诗以壮丽华美的意象辞藻表达一种欲哭无泪极度荒凉的失落与哀愁,显示出作为“实”的辞与作为“虚”的意对比相融而达到的艺术境界。上述三种对比所体现的思维方式便是《周易》“错综”思维中的“虚实互补”。

结语 《周易》“错综”思维与中国诗学

《周易》的“错综”思维,在阴阳交互的偶合中体现出“对”的装饰感、在无往不复的回旋中展示着“对”的空间感,在虚实互补的意境中实现了“对”的自然感。除此之外,诗学的其他领域里,“错综”思维也占据着重要的位置。

在音韵上,从沈约“前有浮声,后须切响”的永明体到唐初的四声二元化,无不讲究音律的交错与和谐;在句法上,中国诗歌讲究骈与散的错综,古体与近体的互补,如李白的《黄鹤楼》律句的谨严与古体的朴拙交错综合,遂成千古篇章;七言歌行《长恨歌》、《琵琶形》本不拘格律,却间之律句,错落有致,“有对不失渾成,纵散不关造作”。[2](P208)在结构上,如杜甫的《秋兴八首》,四库提要称其“回环映带,首尾相映”;[15](P31)在诗歌形式的演变方面,中国诗歌的四言、五言和七言的依次流行开来,实质是在两个音节节拍、三个音节节拍、四个音节节拍的偶 -奇 -偶的诗型交错中递进②其论述详见松浦友久著,孙昌武、郑天刚译《中国诗歌原理》,沈阳:辽宁教育出版社,1990年版。;从先秦两汉的散体古诗发展到六朝至唐的格律诗、再到宋代打破格律走向以文为诗,诗歌形式就在一张一弛、古体与律体的交错中演进。

王夫之《周易内传》卷一曰:“乾坤并建以为首,易之体也:六十二卦错综乎三十四象而交列焉,易之用也。纯乾纯坤,未有易也,而相峙以并立,则易之道在,而立乎至足者为易之资。屯蒙以下,或错而幽明易其位,或综而往复易其几,互相易于六位之中,则道之变化,人事之通塞尽焉。”[16](卷一P145)以乾坤为体,以错综为用的《周易》,其形式上的奥妙与文学、艺术、人生以至“道”之终极问题的关系,更有待于继续发掘。

[1](齐梁)刘勰著,范文澜注.文心雕龙注[M].北京:人民文学出版社,1958.

[2]张伯伟校考.全唐五代诗格校考[M].南京:凤凰出版社,2004.

[3](宋)郑樵.通志[M].北京:中华书局,1987.

[4](魏)王弼注,(唐)孔颖达正义.周易正义[A].阮元校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980.

[5]高亨.周易大传今注[M].济南:齐鲁书社,1998.

[6](北宋)胡瑗.周易口义[A].陈京伟点校.儒藏(第 3册)[M].北京:北京大学出版社,2009.

[7]卢师盛江.文镜秘府论汇校汇考[M].北京:中华书局,2006.

[8]宗白华.中国美学史中重要问题的初步探索[A].宗白华全集(第 3卷)[M].合肥:安徽教育出版社,1994.

[9](美)鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].北京:中国社会科学出版社,1984.

[10]倪豪士.美国学者论唐代文学 [M].上海:上海古籍出版社, 1994.

[11]小西甚一.文镜秘府论考研究篇[M].京都:大八洲出版会社, 1948.

[12]方以智.东西均·颠倒[M].上海:中华书局,1962.

[13]李鼎祚.周易集解[M].上海:上海古籍出版社,1989.

[14]苏洵.仲兄字文甫书[A].曾枣庄,刘琳主编.三苏全书 (第六册)[M].北京:语文出版社,2001.

[15]叶嘉莹.秋兴八首集说[M].石家庄:河北教育出版社,1997.

[16]王夫之撰,李一忻点校.周易内传[A].船山易学集成[M].北京:九州出版社,2004.