基于跨时视角的联盟组合过程研究与概念框架构建

符正平,彭 伟,刘 冰

(中山大学管理学院,广东广州510275)

一、引 言

这里的联盟是由两个或两个以上有共同战略利益的企业为共同开发新产品或新市场、共同使用资源构建竞争优势,通过订立契约而创建的一种优势互补、风险共担、生产要素水平流动的合作模式。[1]随着经济全球化趋势的日益增强,技术进步不断加快,行业内竞争亦日趋激烈,结盟已经成为企业构建竞争优势的一个重要途径。传统的联盟研究主要关注单个联盟的形成、治理、演化、绩效等问题。[2]近年来,在计算机、电信、生物制药等竞争激烈的技术密集型行业,企业同时与不同的伙伴缔结多个联盟从而构建联盟组合的现象也愈益普遍,引发了许多学者的研究兴趣。但是,现有研究更多是基于横截面数据探讨联盟组合的构型特征及其绩效影响,而忽视了对联盟组合过程的研究。为此,本研究基于跨时分析视角来探讨联盟组合的过程特征、形成机理及其绩效影响等问题,以期为我国企业开展联盟组合活动提供更多的理论依据与指导。

二、相关研究述评

(一)联盟组合的内涵

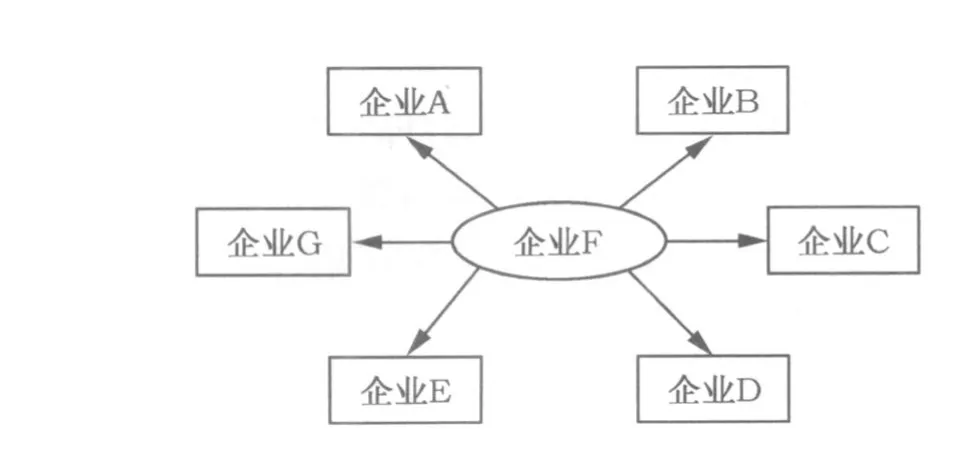

由于不同学者采用不同的分析视角,因此迄今仍未就联盟组合的定义达成一致。许多学者基于组合的观点认为,联盟组合就是焦点企业参与的所有战略联盟的集合(Lavie,2007;Hoffmann,2007)。Baum和Calabrese(2000)[3]以及Row ley等(2000)[4]基于社会网络理论视角把联盟组合定义为以焦点企业为中心的联盟网络,该定义强调焦点企业与各联盟伙伴建立的联系都是直接联系。Anand和Khanna(2000)[5]以及Hoang和Rothaermel(2005)[6]则基于组织学习视角强调企业在缔结联盟过程中的学习效应,认为联盟组合是焦点企业通过参与一系列结盟活动积累的经验。

由以上三种联盟组合定义可以看出,基于组合观和社会网络观的联盟组合定义强调的是焦点企业当前正在从事的结盟活动,而忽略了焦点企业过去牵头缔结、当前已经解散的联盟。实际上,企业曾经参与的联盟对于企业提高结盟能力和绩效都会产生重要的影响(Kale、Dyer和Singh,2007)。基于组织学习视角的联盟组合定义强调了过去的结盟活动对于企业结盟能力的影响,但忽略了企业正在从事的结盟活动。由此看来,这些联盟组合定义都不完整,有必要采取新的视角来对它们进行整合。

(二)联盟组合构型特征

联盟组合的构型特征是一个比较复杂的多维度概念,主要包括数量特征、结构特征、关系特征、联盟伙伴特征。数量特征指某一时点上焦点企业参与的联盟数量以及与焦点企业结盟的合作伙伴的数量[7];结构特征指联盟组合内部所有结盟活动的广度、密度、冗余度(Hoffmann,2007;Koka和 Prescott,2008);关系特征指联盟组合内部各联盟的关系强度[8];而联盟伙伴特征则主要指与焦点企业结盟的合作伙伴的资源状况、声誉、地位等(Lavie,2007)。

基于社会网络分析视角,学者们就联盟组合构型特征对绩效的影响开展了广泛的研究。Shan等学者(1994)[8]研究发现,新创企业与之建立合作关系的大企业的数量对新创企业的创新产出产生正向线性影响;而Deeds和 Hill(1996)[9]以新创生物技术企业为例,研究发现它们参与联盟的数量与新产品创新绩效并不呈现正向线性关系,而是呈现倒U形关系。针对以上几位学者不同的研究结论,有学者[3]指出,只有同时考虑联盟组合的广度、联盟伙伴等因素,才能准确识别联盟组合的数量特征对绩效的影响。Bae和 Gargiulo(2004)研究发现企业从联盟组合中获得的收益与联盟组合的密度呈负相关关系。但是,Koka和Prescott(2008)却认为,联盟组合的结构特征对企业绩效的影响取决于企业经营的外部环境以及企业的战略,而特定的网络位置对企业绩效的影响因时间而异。Row ley等学者(2000)[4]认为,焦点企业的联盟组合关系强度与企业绩效间的关系受到联盟组合关系密度等其他结构特征的影响。如果联盟伙伴相互信任并进行了关系专用性投资,那么,强联系会对企业创新绩效产生正面影响;但是,过多的强联系则会导致组合内部各联盟间存在冗余关系,从而对企业的创新绩效产生负面影响(Capaldo,2007)。由于单个企业不可能拥有全部所需的战略性资源,企业可以通过构建联盟组合从多个联盟伙伴那里获取有价值的资源,从而创建竞争优势。Stuart等学者(1999)研究发现,与在行业内地位显赫的企业或机构投资者结盟,有利于新企业更快地完成IPO;Gulati和 Higgins(2003)却认为与著名的制药公司结盟并不会对新创生物科技公司的 IPO成功率产生影响。针对以上不同的研究结论,Lavie (2007)认为,联盟伙伴的资源禀赋对焦点企业的价值贡献取决于焦点企业与联盟伙伴的资源互补性、联盟伙伴的议价能力以及焦点企业的利益攫取能力。

以上学者对联盟组合构型特征及其绩效影响的研究主要采用了企业某一时点联盟组合的横截面数据,基于横截面数据的研究难免存在这样一种缺陷:无法开展过程研究,就联盟组合而言,就是无法开展联盟组合过程研究。实际上,联盟组合过程本身也会对企业绩效产生影响。因此,很有必要采取新的视角来考察联盟组合的过程特征。

三、联盟组合过程特征刻画

最初源于社会学研究的跨时视角(tempo ral perspective)主要是把与时间有关的概念运用于过程研究。实际上,战略管理领域的许多概念(如先行者优势、动态能力、变革管理、实物期权等)都是一些有时间维度的概念。基于跨时视角,联盟组合既包括焦点企业曾经参与的联盟,又包括焦点企业目前正在从事的联盟活动。该定义既考虑了某一时点上联盟组合的构型特征,又强调了联盟组合活动的时序特征。我们可以基于跨时视角运用与时间有关的概念(如节奏、速度、次序、同步性)来刻画企业联盟组合活动的过程特征。

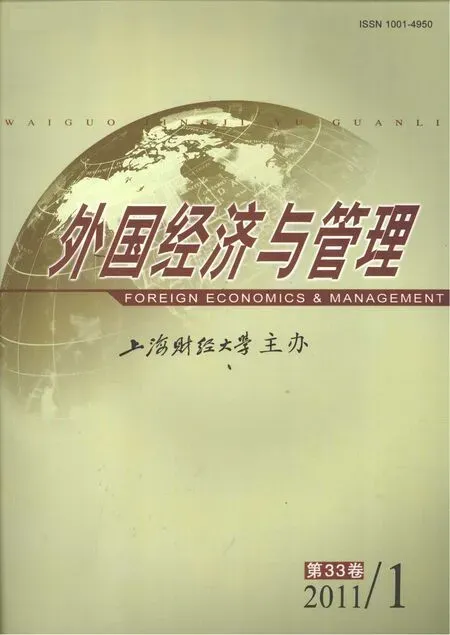

(一)联盟组合活动节奏(rhythm of alliance portfolios activities)

活动节奏是指组织活动的强度和频率的变化模式[10],应用到联盟组合活动,即指焦点企业从事联盟组合活动的强度和频率的变化模式。如果焦点企业在每一相同的时间里从事的联盟活动数量相同,那么它的联盟组合活动节奏就很有规律性(参见图1);反之,若焦点企业没有任何计划、随意从事联盟活动,那么,它的联盟组合活动就缺乏规律性,往往会显得杂乱无章(参见图2)。

图1 有规律的节奏

图2 无规律的节奏

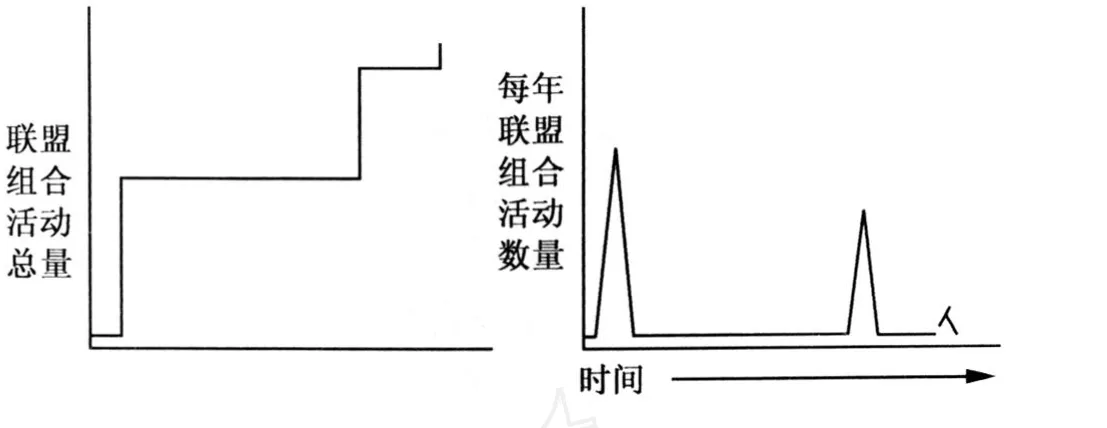

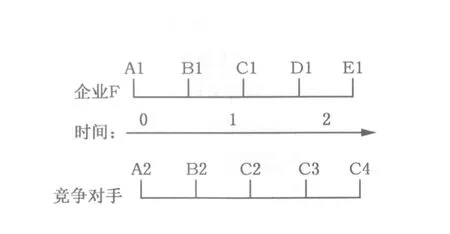

(二)联盟组合活动速度(speed of alliance po rtfolios activities)

联盟组合活动速度是指焦点企业在单位时间里从事联盟组合活动的数量。即使焦点企业的联盟组合活动很有节奏,但若速度不同,也会表现出不同的组合过程特征。如图3所示,焦点企业既可以按路径1构建联盟组合,也可以按路径2构建联盟组合,虽然这两种路径都表现出有规律的节奏,但显然路径1的联盟组合速度要比路径2快。

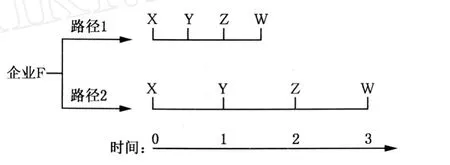

(三)联盟组合活动次序(sequence of alliance po rtfo lios activities)

联盟组合活动次序是指企业在构建联盟组合过程中与不同的合作伙伴结盟的次序。即使焦点企业的联盟组合活动节奏具有一定的规律性,在既定的联盟组合活动速度下,如果企业采用不同的联盟组合活动次序,也会显示出不同的过程特征。如图4所示,企业F可以选择“先弱后强”的路径1,即通过先与实力较弱的小企业A结盟,然后再与实力较强的大企业B结盟的方式来构建联盟组合;也可以选择“先强后弱”的路径2,即先与实力较强的大企业B结盟,然后再与实力较弱的小企业A结盟。

图3 联盟组合速度示意图

图4 联盟组合活动次序示意图

(四)联盟组合活动的同步性(synchronization of alliance portfolios activities)

这里的同步性是指对联盟组合活动进行调整以使各不同联盟组合活动之间或它们与外界环境相协调或匹配[10]。联盟组合活动同步性可分内部同步性及外部同步性,内部同步性是指企业构建联盟组合的各项活动是同步进行的(参见图5),而外部同步性则指企业构建联盟组合的过程与竞争对手构建联盟组合的过程是同步进行的(参见图6)。内部同步性主要表现在某个时点上,而外部同步性则体现在某一时期内。

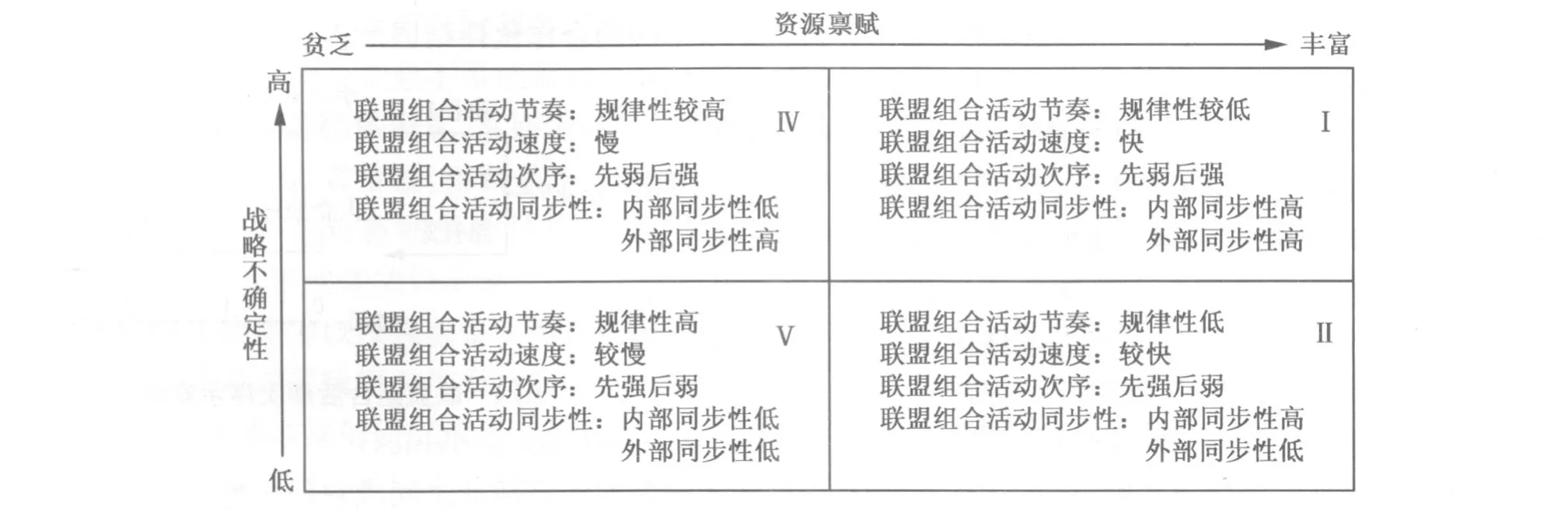

四、联盟组合过程特征形成机理

图5 内部同步性示意图

图6 外部同步性示意图

联盟组合活动要实际发生,通常必须具备两个条件:一是企业有构建联盟组合的动机,二是有构建联盟组合的机会(A huja,2000)。企业构建联盟组合的动机主要源自于企业发展过程中对资源的需求,资源是企业构建竞争优势的重要基础(Barney,1991)。企业自身拥有的资源越少,对外部资源的需求越大,那么,构建联盟组合的动机就越强烈。企业构建联盟组合的机会因素主要来自于企业自身所拥有的资源和社会关系网络[11],企业自身所拥有的资源越丰富,对潜在的合作伙伴越有吸引力,那么,构建联盟组合的机会就越多;企业在组织间网络中所处的位置越关键,社会关系网络资源越丰富,构建联盟组合的机会自然也就越多。根据资源基础观,我们可以把影响企业构建联盟组合的动机和机会因素统称为企业构建联盟组合的资源禀赋,主要包括企业拥有的技术资本、商业资本、社会资本。这里的技术资本是指企业开发新产品、新流程、新技术的能力,商业资本是指企业把新开发的产品商业化并从中获利的能力,而社会资本则是指企业在组织间网络中所处的位置以及通过网络所建立的各种关系[11]。如果资源禀赋不足,企业就会设法通过有计划地开展各种联盟组合活动来获得更多的互补性资源,因此,企业的联盟组合活动就会表现出有较高规律性的节奏;反之,如果资源禀赋丰富,对外部资源的需求较小,那么,企业通常就不会有很强烈的动机开展联盟组合活动,因此,它们的联盟组合活动节奏往往缺乏规律性。在资源禀赋不足的情况下,企业的联盟组合活动也不能开展得太快,否则很容易遭遇“时间压缩不经济性”;而充裕的资源禀赋可以保证企业以较快的速度开展联盟组合活动。此外,资源禀赋也会影响企业联盟组合活动的内部同步性。一般而言,资源禀赋越丰富,企业就越有可能同时与众多不同的合作伙伴结盟,从而表现出较高的联盟组合活动内部同步性。

图7 四种特征不同的联盟组合过程

除了企业自身的资源禀赋会影响联盟组合过程特征外,快速变化、不可预测的外部环境也会迫使企业经常调整自己的战略,从而加剧企业战略的不确定性,并提升企业构建联盟组合的动机(Hoffmann, 2007)。这里的战略不确定性是指在外部环境变化不定的情况下企业高管层所感觉到的战略决策结果的不确定性[12]。Hoffmann(2007)和Dittrich等人(2007)[13]研究发现,战略环境是影响企业联盟组合过程特征的重要因素之一。战略不确定性会对企业联盟组合次序特征以及外部同步性特征产生重要影响。战略不确定性越高,企业越需要采取探索性创新战略,因而通常会先与实力较弱的伙伴结盟,以争取更多的“创新源泉”,然后再与实力较强的伙伴结盟;反之,如果战略不确定性较低,企业更可能采取开发性创新战略,因而更有可能会先与实力较强的伙伴结盟,以求充分利用联盟伙伴的资源,然后再与实力较弱的伙伴结盟。此外,战略不确定性越高,企业就越可能会构建外部同步性较高的联盟组合,以降低经营不确定性。

综上所述,按照企业资源禀赋和战略不确定性这两个维度,可以区分四种不同的联盟组合过程特征,这四种联盟组合过程特征也可用来表示四种联盟组合过程特征不同的企业(参见图7)。

五、联盟组合过程特征对绩效的影响

结盟是企业构建竞争优势的重要途径之一,单个联盟通常能对企业绩效产生正面影响,如降低企业间的交易成本(Kogut,1988)、从合作伙伴那里获得关键资源(Chung等,2000;Das和 Teng,2002;Lavie,2006)、向合作伙伴学习(Inkpen,2000)、降低未来的不确定性(Kogut,1991)。企业通过缔结多个联盟来构建联盟组合,除了能够获取各单个联盟创造的价值之和以外,还可获得多个联盟的组合效应,即V(联盟组合)=∑V(单个联盟)+V(组合效应)[14]。联盟组合所产生的组合效应包括各联盟活动之间的协同效应和冲突效应,前者主要体现在各联盟活动之间的知识转移、企业缔结和治理联盟能力的形成和提升等(Powell等,1996;Kale等,2002),而后者则主要体现在联盟活动或联盟伙伴的重复性、冗余性上[3]。基于跨时视角的联盟组合效应分析表明,除了单个联盟的绩效影响以及组合效应之外,联盟组合对绩效的影响应该还包括联盟组合过程特征对绩效的影响,即V(联盟组合)=∑V(单个联盟)+V(组合效应)+V(联盟组合活动节奏)+V(联盟组合活动速度)+V(联盟组合活动次序)+V(联盟组合活动同步性)。

(一)联盟组合活动节奏对企业绩效的影响

随着联盟组合的不断壮大,企业通过合作伙伴和联盟组合活动获取知识和吸收知识的能力也会发生变化(Cohen和Levinthal,1990)。如果企业以规律性强的节奏来构建联盟组合,那么就能充分利用其既往经验来进行学习,并能充分利用其吸收能力向其联盟伙伴学习。此外,通过具有稳定节奏的联盟组合活动来开展学习,企业内部还能形成稳定的知识流(Vermeulen和Barkema,2001)。反之,若企业的联盟组合活动节奏混乱,那么,企业在联盟活动的高峰时期可能会遭遇“知识超载”,而在高峰期过后更长的“联盟组合活动休眠期”里又遗忘通过既往联盟组合活动所积累的经验。高峰期的“知识超载”以及“休眠期”的经验遗忘都会导致企业吸收能力下降[15],而吸收能力的下降又会影响企业向合作伙伴学习以及通过联盟组合活动进行学习的效果。综上所述,与无规律性的联盟组合活动节奏相比,有规律性的联盟组合活动节奏会对企业绩效产生更加积极的影响。

(二)联盟组合活动速度对企业绩效的影响

在管理者认知能力有限、企业吸收能力既定的情况下,企业构建联盟组合的速度越快,“时间压缩不经济性”就越容易产生作用。因为,过快的联盟组合构建速度意味着一定时期内企业参与过多的结盟活动。这样,管理者往往没有足够的时间和精力来关注企业的联盟组合构建活动,企业也就很难从不同的联盟组合构建活动中获取最大的利益。[16]此外,过快的联盟组合构建速度会导致企业没有足够的时间通过联盟组合活动来进行学习和积累经验(Cohen和Levinthal,1994),最终会降低联盟组合对企业绩效的促进作用。可见,联盟组合活动速度会负向调节联盟组合对企业绩效的影响。

(三)联盟组合活动次序对企业绩效的影响

企业若采取“先强后弱”的联盟组合活动次序,即先与实力较强的企业结盟,后与实力较弱的企业结盟,那么就更有可能利用实力较强的企业的已有资源,并且实行开发性创新战略。开发性创新战略在短期内能给企业带来资源优势,但从长远来看却有可能削弱企业的自主创新能力。[17]相反,如果企业采取“先弱后强”的联盟组合活动次序,即先与实力较弱的企业结盟,然后与实力较强的企业结盟,那么就更有可能实行探索性创新战略。因为,企业通常难以从实力较弱的联盟伙伴那里获取较多的互补性资源,难以利用联盟伙伴的资源优势,而更愿意投入部分资源来与实力较弱的合作伙伴在未知的技术领域共同开展探索性创新活动。这种策略无疑有利于企业构建长远的竞争优势。此外,联盟伙伴的地位、声誉和实力等也是企业争取外部投资的重要市场信号。[9]一般地,外部投资者往往更愿意投资于采取“先弱后强”策略的企业,因为采取“先强后弱”策略意味着企业的联盟组合实力呈递减趋势,外部投资者会把这种递减趋势看作是企业内部运营能力及成长潜力趋于下降的信号。综上所述,与采取“先强后弱”次序的联盟组合相比,采取“先弱后强”次序的联盟组合更有可能对企业的长期绩效产生正面影响。

(四)联盟组合活动同步性对企业绩效的影响

如前所述,联盟组合活动的同步性分为内部同步性和外部同步性。联盟组合活动的内部同步性越高,意味着企业越可能处于联盟组合的中心位置,或者说具有较高的网络中心度。Burt(1992)[18]认为,处于网络中心位置的企业能够掌握更多的信息源和获得更准确的信息。Powell等(1996)[15]研究发现,中心度较高的网络成员在网络中更容易获取并控制与创新相关的信息和资源。Tsai(2001)的研究[19]表明,网络中心度越高,企业就越有可能从网络中获取必要的战略性资源。联盟组合活动外部同步性有助于企业确保在行业内竞争中占据优势,更清晰地了解外部环境的变化,更准确地预测未来,降低企业经营的不确定性。[20]综上所述,联盟组合活动同步性对企业绩效具有积极的促进作用。

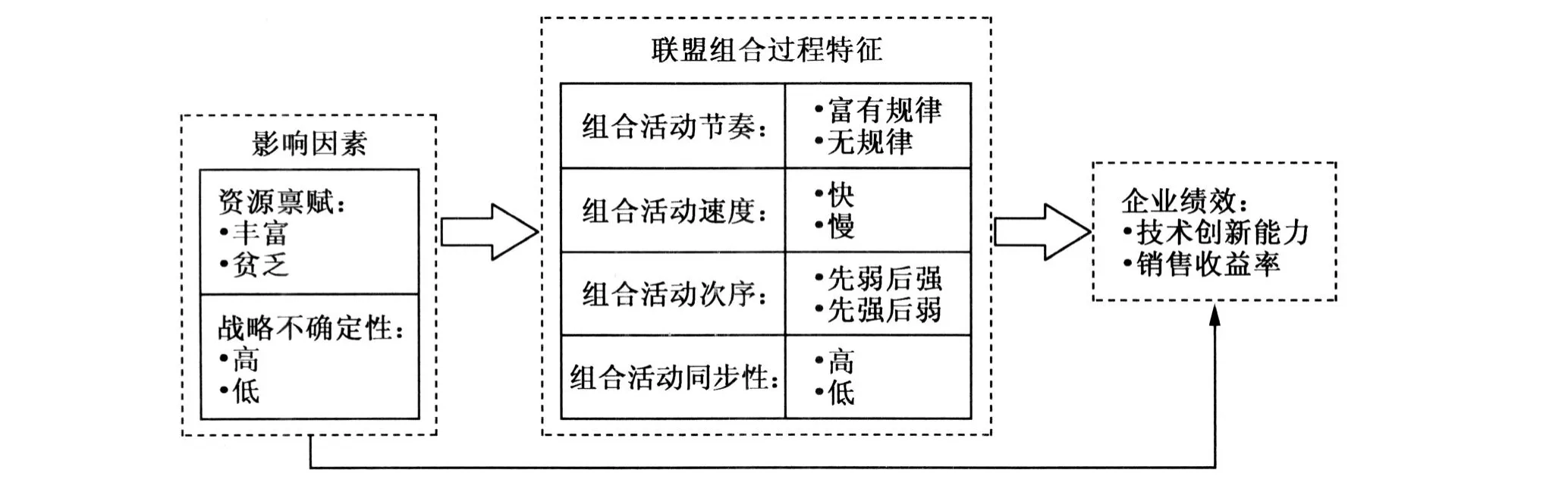

六、结论与展望

现有联盟组合研究基于社会网络的理论视角,把联盟组合界定为以焦点企业为中心的联盟网络,从数量、结构、关系、伙伴这四个方面来刻画联盟组合的构型特征,通过收集企业间联盟活动的横截面数据来实证研究联盟组合构型特征对企业绩效的影响。本研究认为联盟组合既包括焦点企业曾经开展的结盟活动,又包括焦点企业目前正在开展的结盟活动,并基于跨时视角从节奏、速度、次序、同步性等四个方面阐述了企业联盟组合活动的过程特征,剖析了联盟组合活动的时序特点,还指出企业资源禀赋和战略不确定性是影响企业联盟组合过程特征的重要因素,联盟组合过程特征会对企业绩效产生重要的影响(参见图8)。

图8 跨时视角下的联盟组合过程研究概念框架

跨时视角作为研究过程的视角,常用于社会学领域的研究,但并没有引起战略管理学者的较多关注。本研究运用跨时视角对联盟组合过程特征进行了比较深入的剖析,系统分析了联盟组合的过程特征及其形成机理对企业绩效的影响,构建了跨时视角下的联盟组合过程研究框架。本研究在一定程度上弥补了以往研究只关心联盟组合构型特征的不足,并且有助于我们加深对联盟组合内涵的认识。

当然,本文只是基于跨时视角提出了联盟组合过程研究的概念框架,而没有深入探讨联盟组合研究的方法和内容等问题。未来的联盟组合过程研究可以关注以下三个方面:

第一,对联盟组合活动节奏、速度、次序和同步性进行科学的测量,然后通过收集技术密集型行业企业间的联盟活动数据来实证检验联盟组合过程特征对企业绩效的影响。

第二,在企业具体的联盟组合活动实践中,联盟组合过程特征是在不断动态变化的,因此,后续研究有必要关注企业联盟组合过程特征的动态演变是否与企业组织层面的变量(如战略、结盟能力)相匹配的问题,可以通过选择若干家高新技术企业开展深度案例研究来探讨企业联盟组合过程特征的动态演化机理。

第三,把社会网络视角下的联盟组合构型研究与跨时视角下的联盟组合过程研究结合起来,开展不同视角下的联盟组合比较研究,认真探索构建高绩效联盟组合的有效方式。

[1]Spekman,R E,and Hesterly,JM.Alliancemanagement:A view from the past and a look to the future[J].Journalof Management Studies,1998,35(6):747-772.

[2]Gulati,R.Alliances and networks[J].Strategic Management Journal,1998,19(4):293-318.

[3]Baum,J A C,Calabrese,T,and Silverman,B S.Don’t go it alone:Alliance network composition and start-up’s performance in Canadian biotechnology[J].Strategic Management Journal,2000,21(3):267-294.

[4]Row ley,T,Behrens,D,and Krackhardt,D.Redundant governance structures:An analysis of structural and relational embeddedness in the steel and semiconducto r industries[J].Strategic Management Journal,2000,21(S.I.):369-386.

[5]Anand,B N,and Khanna,T.Do firms learn to creat value?The case of alliances[J].Strategic Management Journal,2000,21(3): 295-315.

[6]Hoang,H,and Rothaermel,F T.The effect of general and partner-special alliance experience on joint R&D p roject performance [J].Academy of M anagement Journal,2005,48(2):332-345.

[7]Ahuja,G.Collaborative networks,structural holes,and innovation:A longitudinal study[J].Administrative Science Quarterly, 2000,45(3):425-455.

[8]Shan,W,Walker,G,and Kougt,B.Interfirm cooperation and start-up innovation in the biotechnology industry[J].Strategic Management Journal,1994,15(5):387-394.

[9]Deeds,D L,and Hill,CW L.Strategic alliances and the rate of new p roduct development:An empirical study of entrep reneurial biotechnology firms[J].Journal of Business Venturing,1996,11(1):41-55.

[10]M cGrath,J E,and Kelly,J R.Time and human interaction:Toward a social psychology of time[M].New York,NY:Guilford, 1986.

[11]Ahuja,G.The duality of collaboration:Inducements and opportunities in the formation of interfirm linkages[J].Strategic M anagement Journal,2000,21(3):317-343.

[12]Duncan,R B.Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty[J].Administrative Science Quarterly,1972,17(3):313-327.

[13]Dittrich,K,Duysters,G,and De Man,A P.Strategic repositioning by means of alliance networks:The case of IBM[J].Research Policy,2007,36(10):1 496-1 511.

[14]Vassolo,R S,Anand,J,and Folta,TB.Non-additivity in portfoliosof exp lo ration activities:A realop tions-based analysisof equity alliances in biotechnology[J].Strategic Management Journal,2004,25(11):1 045-1 061.

[15]Powell,W W,Koput,K W,and Smith-Doerr,L.Intero rganizational collaboration and the locus of innovation:Netwo rks of learning in biotechnology[J].Administrative Science Quarterly,1996,41(1):116-145.

[16]Kale,P,Dyer,J H,and Sing,H.Alliance capability,stock market response,and long-term alliance success:The role of the alliance function[J].Strategic Management Journal,2002,23(3):317-343.

[17]李剑力.探索性创新、开发性创新及其平衡研究前沿探析[J].外国经济与管理,2009,31(3):23-29.

[18]Burt,R S.Structural holes:The social structure of competition[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1992.

[19]Tsai,W.Know ledge transfer in intrao rganizational netwo rks:Effects of netwo rk position and abso rp tive capacity on business unit innovation and performance[J].Academy of Management Journal,2001,44(5):996-1 004.

[20]Jansen,K J,and Kristof-Brown,A L.Matching to the beat of a different drummer:Examining the impact of pacing congruence [J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2005,97(2):93-105.