基于创业机会的新创劣势和应对策略分析与启示

梁 强,张书军,李新春

(中山大学管理学院,广东广州510275)

一、引 言

企业通常要经历初创、早期成长、后期发展、成熟、衰退甚至消亡等阶段,这也是战略和创业研究分析企业演进特征的主要参考框架。实际上,目前划分企业生命周期阶段所依据的基本假设是:企业在不同的发展阶段要面临不同的组织战略问题,如特定的目标、资源需求和资源获取等。对于处在初创和早期成长阶段的新创企业来说,它们的主要战略目标是在激烈的市场竞争中求得生存。然而,由于新创企业有其固有的新创劣势,通常缺乏为参与激烈的市场竞争所必需的资源,在摆脱资源、规则和环境等方面的约束时也会遭遇高度的不确定性。新创企业初创阶段的战略选择一方面将决定其后续成长路径,另一方面也是决定创业成败的关键因素。因此,新创企业必须根据其自身的特点,利用自己的资源禀赋来挣脱外部约束。

遗憾的是,现有创业研究几乎都没有基于新创企业的特殊性,而实际上只是以处在新创阶段的企业作为特殊的研究样本,并运用传统的战略与组织理论来进行分析。因此,这样的创业研究无法帮助新创企业有效解决在初创阶段所遇到的问题,相关研究的理论推演也并没有凸显新创企业的本质。新创企业应该不仅是创业研究的一个特殊样本,而且更应该成为一种基于创业实践的理论情境[1]。而不同的创业机会所具有的不同性质,恰恰反映了创业机会开发过程所需的资源以及产品市场的竞争特征,由此决定了理论情境的差异性。

从创业实践看,创业机会的性质决定新创企业受内部资源和外部市场约束的特征,从而形成不同的优、劣势格局,创业者必须根据自身的资源禀赋来制定和实施相应的创业战略。但是,这个问题迄今为止还没有得到创业研究者们的应有重视。因此,本文以创业要素资源和产品市场两个维度作为出发点,分析创业机会的性质和新创劣势的结构特征,研究不同创业情境下克服新创劣势、构建新创优势的创业战略。下面在文献综述的基础上,先比较不同来源的创业机会,然后分析针对不同来源的创业机会应该采取的应对策略,进而结合新创劣势的结构特征来总结相应的创业战略。

二、创业机会的来源

传统的经济学理论模型假设,所有企业都在最优的生产可能性边界上进行投入产出决策。即使在现代经济学的不对称生产函数模型中,企业也是一成不变地采用成本—收益分析法来进行生产决策,企业家的职能完全被这些模型所忽略。虽然科斯在企业性质的论述中提到了企业家作为资源分配者的作用,但他的理论模型仍然没有摆脱经济学均衡边际分析范式的影响[2]。可见,在这样的市场均衡理论分析范式中,富有企业家精神的创业者完全被遗忘,他们的企业家职能也只是在商业史研究和熊彼特的创新模型中才有所提及[3]。

直到上世纪七八十年代,创业者的经济作用在奥地利经济学派的理论模型中才得到了体现,奥地利经济学派的相关观点也发展成了所谓的创业机会发现观。创业机会发现观认为,创业者凭借其警觉性来发现不完备市场上客观存在的获利机会,也就是说,创业者的主要作用是对创业机会的识别和发现[4,5]。但是,在这个理论体系中,Kirzner等学者所说的创业机会实际上被当作了一种解释现实市场从非均衡状态趋向于均衡状态的工具,创业机会本身并没有成为分析的焦点。实际上,创业机会是非均衡市场状态下产生的获利机会,而具有机会警觉性的创业者采取逐利行为来开发这种获利机会。因此,从这个意义上说,创业者的作用更多是体现在发现获利机会上,而不是投入创业资源[3]。现在的问题是,如果创业者自己没有创业资源,又不愿承担资源投入结果的不确定性,那么,这种假设就与传统的组织、产业组织和战略管理理论的解释相去甚远。正是由于这个原因,只有少数几个奥地利学派的创业学者(如Sautet[6]和 Harper[7])持创业机会发现观。

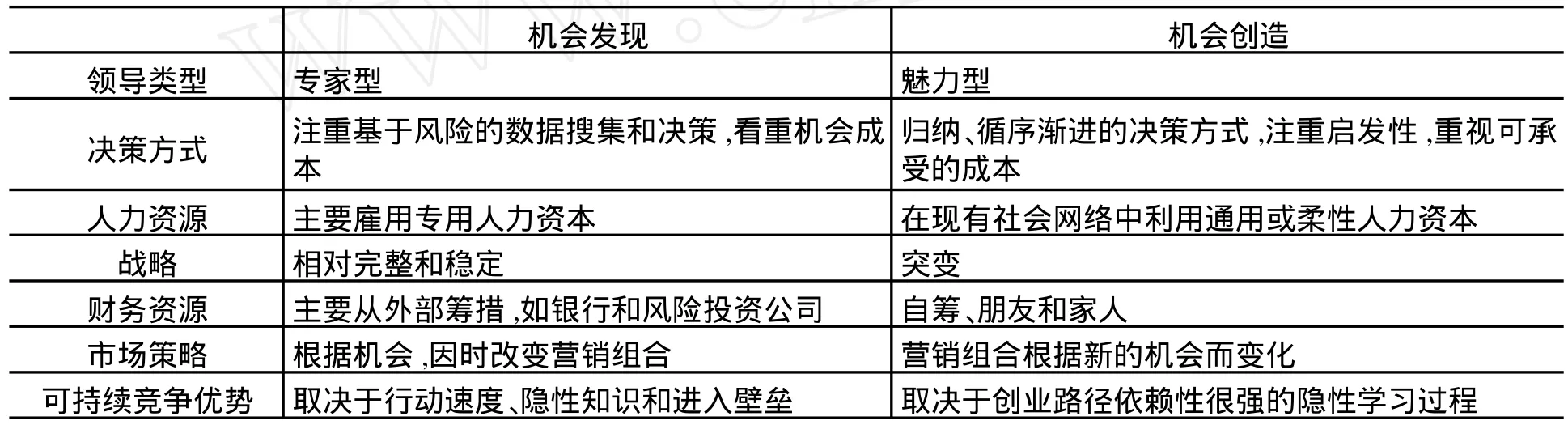

为了弥合创业与组织战略之间的理论缺口,有学者提出了一些新的理论假设,并且认为创业机会并不一定独立于创业者的认知而客观存在。例如,A lvarez和Barney在承认创业机会发现观的同时又提出了创业机会创造观[8],他们从组织行为目的理论出发,探讨了不同来源的创业机会以及与之相对应的创业者行为特征。组织行为目的理论主要解释行为主体实现目标的能力与其行为之间的关系,并且认为行为主体更倾向于采取有利于实现目标的行为[9],这种观点与心理学的激励理论和社会学的制度理论有相同之处。A lvarez和Barney的主要观点是,在机会发现和机会创造的理论前提下,创业者、创业机会和创业决策情境各不相同。在不同的创业机会下,创业者开发机会的能力及其行为表现也具有不同的特征[8]。具体而言,机会发现观和机会创造观关于创业行为的假设如表1所示。

表1 机会发现观与机会创造观关于创业行为的关键假设

机会发现观认为,创业机会是由于外生因素影响市场的均衡状态而客观存在的。技术进步、政策和规制变化以及社会和人口结构变迁都会导致市场处于非均衡状态,而创业机会就存在于处于非均衡状态的市场上[10],因此,创业机会是独立于创业者行为和感知的一种客观存在,而创业者仅仅是发现了创业机会,并对机会进行开发利用。由此可见,创业机会发现观反映了一种哲学意义上的现实主义假设。这种观点也说明创业者最重要的特征是具备识别和发现创业机会的警觉性[11],这也是创业者与非创业者之间的主要区别。由于创业机会是客观存在的,创业者面临的创业决策情境处于高风险状态,在这种创业决策情境下,创业者可以通过搜集信息、积累资源和经验来降低创业风险,同时也可以根据风险概率来预估创业绩效。

而根据创业机会创造观,创业机会不但可以是由外生因素促成的客观存在,而且也可以由创业者通过采取创造新产品和新服务的探索性行动来内生创造[12]。这种内生型创业机会并不是现有行业或市场上的客观存在,而是创业者在进行创业观察和采取创业行动的过程中,通过发挥自己的主观能动性创造出来的。这种理论观点与创业行为的演化视角相类似,即创业者通过“盲目——变化——明晰”的选择行为,在初始行动和市场检验过程中促进了创业机会的生成[13]。在这样一个试验和学习过程中,创业者会根据初始状况和新的认识不断调整对创业机会的认知[14],其行为特征也主要取决于采取创业行动之后形成的创业路径。在这种情境下,创业机会在创造之前并不是客观存在的,与现有市场之间的关联特征在事后才会逐渐明晰。因此,创业者一开始无法收集和分析相关的信息,其面临的创业环境具有很大的不确定性,因此,他们在创业过程中不断地探索、学习和积累,与非创业者的差异也是在这个探索过程中逐渐体现出来的。

三、机会类型与创业行为

按照创业机会发现观,典型的创业过程包括发现、评价和开发创业机会等一系列活动,创业者在这个过程中不断获取资源、选择组织方式和制定创业战略。然而,创业者所采取的具体行动和对创业资源的配置取决于创业机会的来源和特征。因此,在机会发现观和创造观所论述的两种不同的创业情境中,创业者会采取不同的创业行为,以获取最大的创业租金。A lvarez和Barney的研究[8]分别从领导类型、决策方式、人力资源、战略、财务资源、市场策略和可持续竞争优势等方面,对机会发现和创造两种不同情境下的创业行为进行了具体的比较分析和解释(参见表2)。

表2 机会发现与创造情境下的创业行为

在机会发现的情境下,由于机会来自于既有的行业和市场,创业成功与否主要取决于创业者个人所掌握和积累的相关行业和市场的专业知识和经验[15]。在开发发现型机会的创业过程中,创业者利用基于风险的数据搜集和分析技术以及传统的决策工具(如贴现值、实物期权和情境分析),来评估创业收益和机会成本,然后决定是否开发机会。此时,开发机会所需的具体技能也比较明确,创业者可以按照比较清晰的创业规划招募具有特定专业技术的员工。另外,由于创业机会特征和开发策略都可以根据先前经验、知识和信息进行预测[16],因此,创业战略的制定过程也只有较低的不确定性。同时,与开发创业机会的风险、战略和未来收益相关的信息不对称程度也较低,创业者可以从银行和风险投资公司等外部融资机构那里获取财务资源。但是,这种创业机会的信息显性程度较高且容易扩散,因此,首先发现机会的创业者必须快速实施创业战略,通过先行进入市场和构筑壁垒来构建自己的可持续竞争优势。

在机会创造的情境中,情况就完全不同。创业者在采取初步的探索性创业行动之后,创业机会才逐渐浮现、明晰。由于采用归纳、渐进和启发式的决策过程,创业者倾向于管理具体的创业实施过程。创造型创业机会具有较高的不确定性,创业者或者创业团队必须充分激发自己的创造性和奉献精神,并且采取魅力型领导行为[17]。在机会不够明晰,信息不够完善,不确定性较高的情境下,创业者主要依靠现有的个人关系网络吸纳创业人员,并且主要依靠自筹资金或者通过熟人关系进行关系型融资[18]。创造型机会情境下的创业战略往往表现出灵活、不断学习和试错的特征,具有明显的路径依赖性,而这种难以复制和模仿的创业路径也能够成为可持续竞争优势的来源[19]。

通过比较分析可以发现,相对于传统的机会发现观而言,机会创造观更能解释资源基础观中的资源异质性问题。在创造型机会的开发过程中,由于创业者的行为具有路径依赖特征,因此,他们更可能形成资源和能力方面的异质性。虽然开发发现型机会的创业行为也同样具有路径依赖效应,但这种效应主要来源于创业者所识别的机会与他们现有的知识和信息之间的联系。除了先期的路径依赖以外,开发创造型机会的创业过程能够形成更具异质性的创业路径。因此,在开发创造型机会的过程中,初始战略对创业后期形成的路径影响具有更大的不确定性,创业者一般都采取渐进式策略“摸着石头过河”。

四、新创劣势的结构特征

无论是创业机会发现观还是创业机会创造观,都认为创业行为的发生通常意味着新企业的创建。在组织生态理论的经典解释中,新生组织由于缺乏内部资源和外部合法性,无力在激烈的竞争中战胜成熟组织,因此会遭遇更高的失败率。这种由于新创而固有的劣势不仅仅是规模意义上的小组织劣势,而且还表现为新生组织缺乏为参与市场竞争所必需的经验和内部资源,因此更多是组织生存意义上的新创劣势。这种资源和能力方面的劣势,是新创企业遭遇失败的主要原因[20]。Stinchcombe在对社会结构与组织之间的共生关系进行的研究中首先阐述了这个问题:任何新生组织都诞生在特定的社会生态结构条件下,面临着由一系列组织内、外部约束因素(具体表现为资源规模、组织结构和经验等内部因素以及有限的社会网络与市场资源等外部因素)所导致的生存挑战。

就内部约束而言,新生组织(特别是新型组织)必须融入社会生态环境,并且学习和遵守既有的组织运行规则。这些规则主要包括已成惯例的决策程序、克服潜在社会矛盾的策略以及培育组织成员忠诚的方法等。新组织往往缺乏有效应对外部威胁和内部劣势的技能,培育和从外部复制这些技能的易难程度会影响新组织在创建过程中所处的劣势。在组织运行规则方面,新组织成员之间的职能关系、奖惩机制和新的任务结构的建立需要耗费大量的资源。成熟组织已经完成了这些既定程序的构建,而新组织必须突破这些成长瓶颈才能高效运行,这牵涉到组织内部专用性资源的积累。由此可见,新生组织的劣势在一定程度上取决于由组织运行规则导致的资源专用性程度。社会结构的制度标准化程度越高,资源专用性程度越低,组织运行规则就越容易复制和建立,新组织也越能在较短的时间里克服新创劣势。

就外部约束而言,新组织缺乏资源,因而对外部社会关系提供的资源具有很强的依赖性,这就意味着新生组织必然要面对关系网络中信任机制的不确定性,这种新创劣势主要体现在组织合法性和声誉方面。契约执行监督制度化程度较高的社会环境,比较有利于新组织降低由弱关系导致的不信任程度,从而减少新组织所面临的由外部约束导致的劣势。类似于组织内部资源的专用性,外部关系专用性也是新创劣势的一个重要来源。例如,现有企业与其客户之间已经形成稳定的交易关系,在资源配置属性和渠道方面形成了锁定效应。在这种情形下,关联双方已经投入大量的资源用于现有产品和服务交易,这种交易关系专用性投资会阻碍新企业的进入。因此,如果既有企业与其客户之间已经形成专用性程度较高的外部关系,那么,这种关系专用性锁定效应会导致新生企业难以突破既有市场交易结构的束缚,并且在获取资源和销售产品或提供服务方面处于较大的劣势。

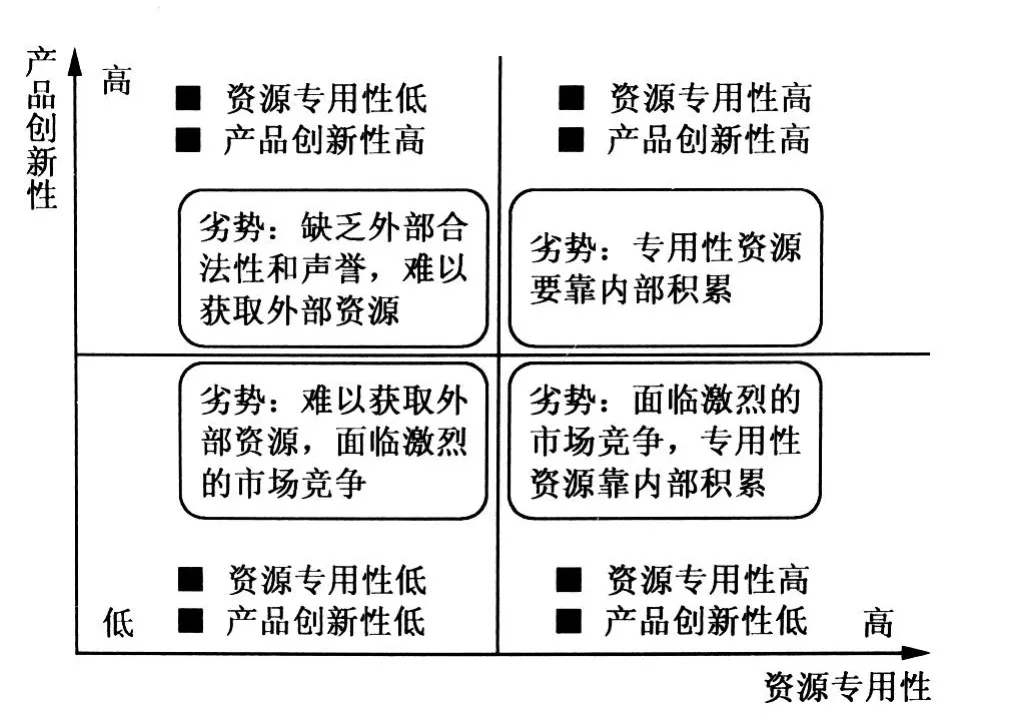

从上文的论述可知,新创企业作为社会结构中典型的新生组织,其新创劣势分别来源于内部的资源属性和外部的市场特征两个维度。我们从以下两个方面来刻画新创企业,一是企业资源的内部积累和外部依赖特征,二是新创企业与既有企业在产品市场交易结构方面的属性。下面从新创企业在内部资源专用性程度和竞争市场上的产品创新性两个方面来进行细化分析,采用资源专用性和产品创新性两个维度来描述新创企业劣势的主要来源及其表现特征①(参见图1)。

首先,如果新创企业能够提供创新水平较高的产品,那么与既有企业展开直接竞争的几率就较小,这种创业情形与创造型机会相对应,与既有市场的较低关联度有利于降低新创企业产品所面临的竞争程度。在这种创造型机会情境下,如果开发创业机会所需的关键资源专用性程度比较高,因而要靠企业自身长期积累,那么,新创劣势主要表现为新创企业缺乏现存的运行规则,必须通过长期的学习和积累来逐步建立有效的运行规则。反之,如果新创企业所需的资源专用性程度较低,可以从组织外部获取,那么,新创劣势则主要表现为缺乏基于互信的外部社会关系网络以及组织合法性和声誉。

其次,如果新创企业只能提供创新程度较低的产品,那么必然要在产品市场上与既有企业直接交锋,因此,创业过程会明显受到竞争约束,这种创业情形正好与发现型机会相对应。在开发发现型机会的创业情境中,由于创业机会存在于既有市场,新创企业在产品市场上必然会遭遇来自既有企业的激烈竞争。如果新创企业生产产品所需的资源专用性程度较高,那么还必须自己积累资源。也就是说,这时,新创企业不但在产品市场上较之于既有企业而言处于劣势地位,而且在资源方面也处于劣势。然而,如果新创企业所需的资源专用性程度较低,那么可以从外部获取标准化程度较高的资源。这时,新创劣势就主要表现为要建立赖以获取资源的外部关系以及直面产品市场上的激烈竞争。

五、基于不同机会的新创劣势及其应对策略

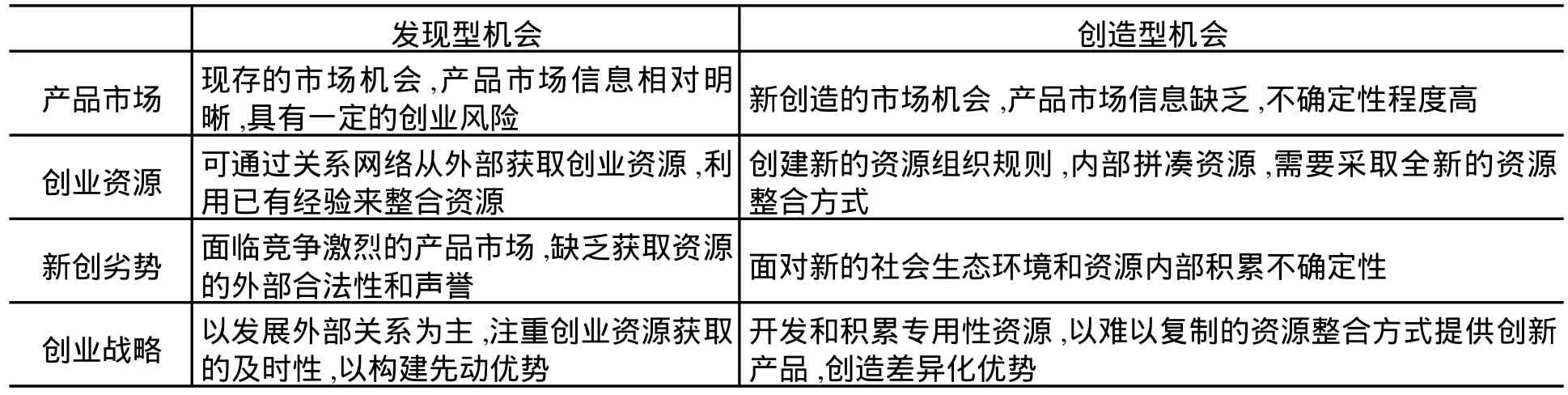

通过比较分析创业机会发现观和创造观,我们发现创业者针对这两种不同来源的机会应该采用不同的创业战略。实际上,创业机会的性质直接决定为创建新企业而必须克服的新创劣势。上文对新创劣势结构特征的一般分析表明,在不同的创业机会情境下,由于创业所需的资源和所供给的产品不同,新创劣势呈现出不同的结构特征,由此导致创业者在开发机会的过程中采取不同的创业战略。

在开发发现型创业机会的过程中,由于创业计划相对完整,且信息不对称程度较低,创业者更多地依靠自己已经积累的有关既有市场的经验以及外部财务资源和人力资本。对这些资源的外部依赖性说明创业要素资源的标准化程度比较高,因此,企业要通过快速组织创业所需的资源来构建在产品市场上的竞争优势,以迅速进入市场并构筑竞争壁垒。在这种创业情境中,新创企业所面对的劣势主要是缺乏外部合法性和声誉,难以获取为开发创业机会和开拓产品市场所需的外部资源。这就意味着在开发发现型创业机会的过程中,通过发展外部关系网络(如个人关系网络和市场交易关系网络)来获取创业资源,进而确立新创企业的合法地位和开拓产品市场,就成为新创企业克服劣势、取得创业成功的重要策略。

而在开发创造型创业机会的过程中,创业战略的选择明显不同。由于创业者要在开展创业实践活动以后才能逐步完善创业计划和产品市场信息,因此,创业者要经历试错和学习这样的创业过程。创造型创业机会的开发主要是依靠创新产品来开拓新的利基市场。在创业初期,产品信息不够完善,导致信息不完整和产品市场不确定。在这种情况下,创业者很难通过市场交易的方式来筹措创业所需的资源,而主要是采用拼凑方法来获取和整合创业资源[18],如依靠自有资本以及亲朋好友等熟人关系来获取创业资源。在创造型机会的情境下,由于缺乏现存的组织运行规则,新创企业必须通过全新的资源整合方式来提供创新产品,因此,开发创造型机会的创业战略主要倾向于积累和培育内部专用性资源,通过开发和积累内部资源来构建竞争优势,并且具有明显的机会开发路径依赖性。

图1 新创劣势结构特征

表3 基于不同创业机会的新创弱势与创业战略分析

六、结论与启示

不同的创业机会造就不同的创业情境,机会发现观和创造观实际上并不是两种相互冲突的观点,而是两种刻画不同机会来源的观点。本文在评述和比较这两种不同创业机会观点的基础上,结合经典组织理论中的新创劣势概念,从资源专用性和产品创新性两个维度分析了不同创业情境下的新创劣势结构特征,并提出了相应的应对策略。本研究主要得出了以下三方面的结论:

首先,新创企业应该根据不同类型的创业机会来选择适当的创业战略。虽然现有研究对发现型和创造型创业机会进行了比较分析,并且在具体的创业行为和战略方面进行了初步论述,但是,本文通过文献梳理和研究发现,大多数现有创业研究在运用组织战略理论进行解释时往往淡化了创业特征方面的论述,因而没能从理论上清晰地勾勒创业机会与战略之间的关系。本文正是针对现有相关研究的这一缺陷,结合新创企业的机会特征和新创劣势结构特征,探讨了基于不同创业机会的创业战略选择问题。

其次,新创劣势的结构特征可以从开发创业机会所需的资源和产品市场两个方面来分析,在企业内部积累资源和通过外部关系网络来整合资源这两种战略中寻求合适的应对策略。本文运用创业研究成果以及组织生态学和组织战略理论,对创业资源专用性和产品创新性两个维度进行了界定,这种分析方式有利于从理论上指导创业者根据不同来源的创业机会及其对应的劣势结构特征来选择合适的创业战略。

最后,根据不同的创业情境选择合适的创业战略,有利于挖掘创业机会所蕴含的新创优势,从而获取更多的创业租金。为了寻求解决创业初期的资源约束和企业生存这一矛盾的良策,创业研究者们不断进行理论建构,资源拼凑理论就是他们建构的主要创业理论之一。实际上,有效地开发创业机会的目的并不只局限于创建新企业,而且还要为新企业的生存和发展构建独特的竞争优势。本研究发现,在开发发现型和创造创业机会的不同情境中,新创企业的竞争优势分别体现为先动优势和差异化优势,前者取决于创业进入的速度和所构筑竞争壁垒的坚固度,而后者则取决于机会开发过程中具有路径依赖性的隐性学习和能力培育。

同时,本研究的以上结论也为后续相关研究提供了一些重要的启示。从基于组织边界的创业战略来看,创业者是同时利用内部资源和外部关系网络来整合资源和实施其创业战略的,但由于机会属性及新创劣势方面的差异,创业者必须在两者之间进行平衡。例如,在开发创造型机会时,往往较少依靠外部关系网络来获取资源(权且称之为“重外战略”),主要通过自己积累内部专用性资源(姑且称之为“重内战略”)来实施创业,通过提升自身的资源和能力来吸收利用外部资源,也就是通过“重内轻外”来达到“内外兼修”。这样就产生了一个有待后续创业研究完成的新课题,即应该如何有效地结合运用这两种战略,从而利用两者的“杠杆效应”来实现创业价值。

进一步,从企业成长的动态视角看,由于组织战略具有路径依赖的特征,创业初期的战略选择会对企业的后续成长、战略调整和竞争优势构建产生影响,因此,有必要相应地动态调整内部专用性资源积累和外部关系网络开发利用之间的战略平衡,均衡的创业战略应该具有动态演化特征。那么,在不同的创业阶段如何平衡创业战略,随着新企业的成长又应该如何动态调整创业战略,都是后续理论研究和实证检验应该关注的问题。

最后,本文对新创劣势结构特征及应对策略的分析也能为新创企业建立新创优势提供一定的启示。实际上,新创企业由于没有成熟企业的组织惰性,可以灵活利用创业战略开发新的创业机会。虽然有不少研究已经关注成熟企业的公司创业问题,并试图解释成熟企业在创业导向方面的优势,但与成熟企业相比,新创企业在开发创业机会方面更具灵活性。对于新创企业来说,问题在于:面对内部资源和外部合法性的双重约束,怎样才能有效平衡不同的创业战略,拼凑和整合利用创业资源,进而构建新创优势。因此,后续创业研究应该致力于解答这个问题。

注释:

①这种分析范式主要基于新创企业事前的资源禀赋和产品市场需求特征,实际上创业过程的专用性资源积累有利于事后(新企业创建后)构筑竞争壁垒。

[1]Bygrave,W D,and Hofer,CW.Theorizing about entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,1991,16(2):13-22.

[2]Coase,R H.The nature of the firm[J].Economica,1937,4(16):386-405.

[3]Klein,P G.Opportunity discovery,entrep reneurial action,and economic organization[J].Strategic Entrep reneurship Journal, 2008,2(3):175-190.

[4]Kirzner,IM.Perception,opportunity and profit:Studies in the theory of entrep reneurship[M].Chicago:University of Chicago Press,1979.

[5]Kirzner,IM.Entrep reneurial discovery and the competitivemarket process:An Austrian app roach[J].Journal of Economic Literature,1997,35(1):60-85.

[6]Sautet,F E.An entrep reneurial theory of the firm[M].London,U K:Routledge,2001.

[7]Harper,D A.Entrep reneurship and the market p rocess:An enquiry into the grow th of know ledge[M].London,U K:Routledge, 1995.

[8]Alvarez,SA,and Barney,J B.Discovery and creation:A lternative theories of entrep reneurial action[J].Strategic Entrep reneurship Journal,2007,1(1/2):11-26.

[9]Parsons,T,and Shils,E.Tow ard a general theo ry of action[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1962.

[10]Shane,S A.A general theo ry of entrep reneurship:The individual-opportunity nexus[M].No rthamp ton,MA:Edward Elgar, 2003.

[11]Kirzner,IM.Competition and entrep reneurship[M].Chicago:University of Chicago Press,1973.

[12]Baker,T,and Nelson,R E.Creating something from nothing:Resource construction through entrep reneurial bricolage[J].Adm inistrative Science Quarterly.2005,50(3):329-366.

[13]Aldrich,H E,and Kenworthy,A L.The accidental entrep reneur:Campbellian antinomies and organizational foundings[A].in Baum,J A C,and M ckelvey,B(Eds.).Variations in organization science:In honor of Donald T Campbell[C].Thousand Oaks,CA:Sage Publications,1999:19-33.

[14]Choi,Y B.Paradigms and conventions:Uncertainty,decision making,and entrep reneurship[M].Ann A rbor,M I:University of Michigan Press,1993.

[15]Shane,S.Prior know ledge and the discovery of entrep reneurial oppo rtunities[J].O rganization Science,2000,11(4):448-469.

[16]Delmar,F,and Shane,S.Legitimating first:Organizing activities and the survivalof new ventures[J].Journalof Business Venturing,2004,19(3):385-410.

[17]A lvarez,S A,and Barney,J B.How do entrep reneurs organize firms under conditions of uncertainty?[J].Journal of M anagement,2005,31(5):776-793.

[18]Bhide,A.Bootstrap finance:The art of start-ups[J].Harvard Business Review,1999,70(6):109-117.

[19]Dierickx,I,and Cool,K.Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage[J].Management Science,1989,35 (12):1 504-1 511.

[20]Freeman,J,Carroll,GR,and Hannan,M T.The liability of new ness:Age dependence in organizational death rates[J].American Sociological Review,1983,48(5):692-710.