旅游目的地形象结构与游客行为意图——基于潜在消费者的本土化验证研究

张宏梅 陆 林 蔡利平 黄琢玮

(1.安徽师范大学国土资源与旅游学院,芜湖241000; 2.普渡大学旅游管理研究中心,美国西拉菲亚特47907)

1 引言

自1971年Hunt首次提出旅游形象概念以来,旅游目的地形象(TDI:Tourism Destination Image)一直是国内外学者关注的研究热点,旅游期刊上发表了大量关于旅游目的地形象研究的文献。程金龙和吴国清(2004)搜索到1994年以后的旅游目的地形象中文研究文献就有300多篇,Pike(2002)对1973~2000年发表在国际性期刊上的142篇目的地形象研究文章进行了总结分析,Gallarza等(2002)也搜集了1971~1999年发表在主要的国际性旅游期刊和相关书籍上的旅游目的地形象研究文献65篇。尽管已经有了丰硕的研究成果,但由于旅游目的地形象的复杂性,对这个领域的研究还需不断深入。许多学者认为旅游目的地形象研究尚缺乏概念框架和理论基础,“研究者们还没有成功地对旅游目的地形象进行概念化和操作化”(Echtner,Ritchie,1991),“大多数的旅游目的地形象研究都是片段的,缺乏理论基础作为支撑”(Gartner,1993)。针对这个不足,Gallarza等(2002)通过对65篇文献的深入分析,建构了一个全面的旅游目的地形象概念模型,模型综合了旅游目的地形象研究的理论和方法,提出旅游目的地形象的四大特性:复杂性、多元性、相对性和动态性。从模型中可以看出,学者们对旅游目的地形象的概念、维度、结构等基本问题并未形成统一认识。旅游目的地形象基本被认同为对客体的整体印象,但对构成该整体印象的成分却有着不同的观点:Crompton(1979)提出旅游目的地形象的认知成分,Embacher和Buttle(1989)、Baloglu和McCleary(1999)提出形象包括认知和评估/情感成分,Gartner(1993)、Dann(1996)认为旅游目的地形象结构应该包括认知、情感和意向三个成分。在认知和情感成分的关系上也存在两种不同的观点:“情感—认知”论和“认知—情感”论。本研究的目的是以江苏周庄的旅游形象为例,在中国的文化情境中用实证数据考察和验证旅游目的地形象结构的成分、各成分之间的关系,以及目的地形象与游客行为意图之间的关系。

2 理论基础和研究假设

2.1 旅游目的地形象的定义和结构

目前学术界尚未就旅游形象和旅游目的地形象的定义达成共识。Gallarza等(2002)、杨永德和白丽明(2007)以及蔡利平(Cai,2002)曾列举了国内外多种旅游目的地形象定义,并对目的地形象与品牌建设等概念间的关系进行了辨析。对各种形象定义的分析发现,尽管定义的表述和突出的重点不同,大多数定义是从认知心理学的角度出发的。总的来说,“形象”被认为是一种心理或态度结构,这种结构是建立在对从整体印象中选择出来的部分突出印象进行创造性地说明、加工和整理的基础上的;“目的地形象”被认为是关于某个目的地的知识(信念)、情感和整体印象的心理表征。

在上述旅游形象概念的基础上,一些学者提出旅游目的地形象结构包括三个部分:认知形象、情感形象和总体形象。认知形象(Perception/Cognitive Image)是指形象主体对目的地各种属性的信念和知识。相当一部分目的地形象研究只分析认知形象,而忽略情感形象和总体形象。如:Chen和Hsu(2000)用17个目的地属性题项测量韩国旅游者对海外旅游目的地的感知形象,Choi等(1999)用包括25个目的地属性的形象测量量表考察香港目的地形象,Lee等(2005)用19个项目测量2002年韩国举办世界杯后作为旅游目的地的认知形象,蔡利平等基于目的地属性形象研究了入境旅游者对黑龙江省的形象感知(Cai et al.,2007)。情感形象(Affective Image)是对目的地各种属性的情感反应,一般用语意差异量表来测量。近年来,目的地形象的“认知—情感”结构模型被越来越多地运用于目的地形象研究。Baloglu和McCleary(1999)在其目的地形象形成模型的研究中使用了认知形象、情感形象和总体形象的结构模式,作者在回顾环境心理学和地理学的相关研究后指出,人们对环境和地方既有认知反应,也有情感反应,两者既相互区别,也相互联系。Baloglu和McCleary的研究被部分国内学者认同,张宏梅等(2006)关于距离对目的地形象影响的研究、杨永德等(2007)对阳朔旅游形象的测量研究、程圩和隋丽娜(2007)关于长三角居民对韩国旅游形象感知研究等均以该结构模型为理论依据。Martin和Rodriguez(2008)用二阶因子结构模型证明了目的地形象包括认知和情感两部分,并认为同时分析认知和情感成分有利于更好地理解目的地形象。蔡利平等研究旅游目的地形象与游客忠诚度的关系时,发现情感形象对游客忠诚度和目的地选择行为有更显著的影响(Cai et al.,2004)。总体形象一般只用一个题项测量。Bigne等(2001)认为总体形象大于部分之和,对总体形象的测量不能用认知形象和情感形象测量的平均值或总和,因为均值或总和不足以测量总体形象。

2.2 旅游目的地认知形象和情感形象的关系

关于认知形象和情感形象的关系存在两种不同观点。“情感—认知”论认为:情感的产生不依赖于认知过程,而是直接来自有机体对客观对象的生物的、感官的反应;人们先有情感,然后才对为什么产生这种情感有所认知。“认知—情感”论则认为:人们首先认识到周围发生的事情,然后才产生相应的情感;认知是产生情感的必要条件,但非充分条件。旅游形象研究中,多数学者认同第二种理论。Baloglu和McCleary(1999)关于目的地形象形成模型的研究和Lee等(2005)对韩国旅游目的地形象的研究都是基于“认知—情感”论的。Baloglu和 McCleary (1999)在文献回顾的基础上建构了目的地形象形成模型,并用实证数据检验了各个假设。研究证明认知形象对情感形象有较强的正向影响作用,认知形象中度影响总体形象,情感形象对总体形象有较强的正向影响作用。Lee等(2005)的研究指出认知形象中的两个因子(吸引物和舒适度)对情感形象有正向影响作用。

2.3 旅游目的地形象对游客行为意图的影响

在营销研究领域,品牌形象已被证明是影响顾客满意度和忠诚度的重要因素(周文辉,陈晓红,2008)。李东进等(2008)运用精细化可能性模型(ELM)和认知协调理论分析了国家形象对消费者品牌态度和购买意向的作用机理,认为:消费者在具有了购买产品的动机但获得产品其它方面信息较少时,他们会倾向于边缘线路的信息处理,这样,作为边缘线索的国家形象就有可能影响到消费者的购买意向;消费者为了避免心理上的不均衡状态,对某国产品的态度和购买意向会与对该国的国家形象感知保持一致。

旅游研究中,目的地形象被认为对旅游者的目的地选择、服务质量感知、旅游满意度、回访意向和推荐意愿等都有积极的影响。Bigne等(2001)用结构方程模型检验了这些变量之间的关系,但作者只用单一量表测量了目的地总体形象。Lee等(2005)在以2002年韩国世界杯对韩国旅游形象的影响为研究情境检验这些变量间关系时,使用了认知形象和情感形象两个维度,其研究结果表明:认知形象通过情感形象、服务质量感知、满意度等中介变量对回访意向和推荐意愿产生影响;情感形象直接影响推荐意愿,但不直接影响回访意向。可见,不同的形象成分对旅游者行为的影响程度是不同的。

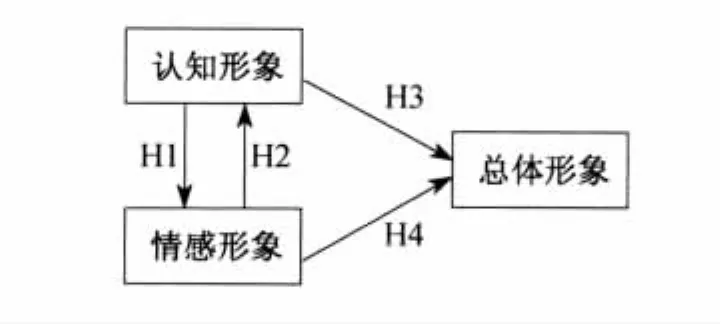

2.4 研究假设

目的地形象结构理论是由西方学者在西方的研究情境中提出的,到目前为止,西方学者对目的地形象结构的构成和各成分之间关系的认识仍存在分歧,对目的地形象不同成分对旅游体验和旅游行为影响的研究也相当不足。在将产生于西方文化背景下的目的地形象结构理论应用于中国文化背景下的研究时,有必要对其文化的适应性进行检验。因此,本文在国内外研究的基础上,提出中国文化背景下的旅游目的地形象(TDI)结构及其与游客行为意图(TI)关系的理论模型(图1和图2),并用中国的旅游市场数据验证该模型和相关假设。

假设1:认知形象对情感形象有显著正向影响

假设2:情感形象对认知形象有显著正向影响

假设3:认知形象对总体形象有显著正向影响

假设4:情感形象对总体形象有显著正向影响

假设5:认知形象对游客行为意图有显著正向影响

假设6:情感形象对游客行为意图有显著正向影响

假设7:总体形象对游客行为意图有显著正向影响

假设8:目的地形象三成分模型在中国文化背景下仍然成立

图1 旅游目的地形象结构模型

图2 目的地形象与游客行为意图关系模型

3 研究方法

3.1 变量的测量和数据收集

旅游目的地形象的测量主要有“结构法”和“非结构法”两种方法(黄震方,等,2002)。根据研究目的,本研究选择“结构法”测量旅游目的地形象。第一部分是认知形象测量,由16个题项构成,各题项来源于旅游形象研究的国内外相关文献和案例地周庄的宣传材料,经专家讨论和对学生和教师的试测,最终保留了16个题项。每个题项均采用李克特5点量表测量,“1”代表非常不同意,“5”代表非常同意。第二部分是情感形象测量,包括两个题目。对情感形象的测量一般使用语义差异量表,Gallarza(1999)认为使用四个量表可提高量表的信度和效度,而Russel等人(1987)认为理论上两个量表足以测量情感形象①参见:Baloglu和McCleary(1999)。。根据对试测结果的分析,本研究采用两个量表测量情感形象:非常不愉快(1)——非常愉快(5)、昏昏欲睡(1)——令人兴奋(5),且变换了量表的形式,以利于回答者理解。总体形象测量使用一个5点语义差异量表:非常糟糕(1)——非常好(5)。游客行为意图的测量使用一个题项“您以后会来周庄旅游吗?”来测量,回答“会”赋值3、“不知道”赋值2、“不会”赋值1。

本研究选择上海、南京、合肥、济南、成都五市的居民作为调查对象,使用有限滚雪球技术,请中小学生将问卷带回家,由其父母或成年的亲戚、熟人填写。调查时间为2010年6月~7月,共发放问卷1850份,回收有效问卷936份。调查样本中:男性占48.1%,女性占51.9%;65.4%的调查对象年龄在25~44岁之间;专科以上学历占76.9%;书籍、电影、新闻被认为是获取旅游信息的最主要途经,均值为3.03(用5点量表测量),其次是熟人、朋友提供的信息,均值为3.02;61.4%的受访者没有去过周庄,29.7%的受访者去过一次周庄。本研究将城市居民界定为“潜在旅游者”,重点关注这些城市居民对目的地形象的认知结构,以及目的地形象感知对他们将来旅游行为意图的影响。

3.2 数据分析方法

本研究使用SPSS14.0和AMOS6.0分析各变量间的关系。AMOS6.0是用于结构方程模型(SEM)分析的统计软件,结构方程模型是基于变量的协方差距阵来分析变量间因果关系的一种统计方法,和传统统计方法相比具有很多优势。传统统计方法(如回归分析)无法妥善处理不能直接测量的潜变量,对自变量的测量误差也有较高的要求,而结构方程模型能很好地解决这些问题,能够同时处理多个潜变量及其指标间的关系,并可对不同模型进行比较(侯杰泰,等,2007)。因此,结构方程模型已成为十分重要的统计分析技术,旅游领域也有越来越多的研究使用该统计方法,本研究提出的模型适合使用结构方程分析技术。

4 结果分析

4.1 旅游目的地认知形象的探索性和验证性因子分析

将936份有效问卷随机分为两个子样本,一个用于探索性因子分析(n=462),一个用于验证性因子分析(n=474),缺失值采用均值替代。用SPSS14.0对第一个子样本中的16个目的地认知形象题项进行正交旋转探索性因子分析,KMO (0.87)和Bartlett’s球形检验(p=0.000)说明量表适合作因子分析。以特征根大于1,因子负荷大于0.4作为确定因子的条件,结果得到三个公因子,累计解释方差49.7%(见表1)。第一个公因子包括“周庄的古桥、古民居保存完好”、“周庄对外交通非常便利”、“周庄居民热情、友好”、“周庄的环境没受到污染,干净整洁”、“周庄的社会治安好、很安全”、“周庄服务价格合理”和“周庄的服务质量好”7个题项,命名为“体验质量”,信度系数为0.83。第二个公因子包括“周庄有小桥、流水、人家的美丽风光”、“居民有独特的生活方式、地方习俗”、“周庄对摄影、绘画和建筑爱好者有吸引力”、“周庄是休息和放松的好地方”、“周庄的气候宜人”和“周庄有美味的地方小吃”6个题项,命名为“吸引物”,信度系数为0.76。第三个公因子包括“周庄的旅游宣传工作做得好”、“周庄的商业气息太浓”,命名为“商业/宣传”,信度系数为0.41;因为信度偏低,在后面的分析中该公因子被删去。“周庄的生意人经常欺诈旅游者”一项在三个公因子上的负荷都低于0.4,因此删除此项。

表1 周庄旅游认知形象的正交旋转探索性因子分析

验证性因子分析被用于评估认知形象测量模型的质量(结构效度),选择卡方值(χ2)、卡方值与自由度之比(χ2/df)、拟合优度指数(GFI)、修正拟合优度指数(AGFI)、比较拟合指数(CFI)和近似误差均方根(RMSEA)作为模型拟合的评估指标。用第二个子样本对探索性因子分析结果(包括体验质量和吸引物两个公因子)进行验证性因子分析,依据修正指数和理论分析,删除“周庄的气候宜人”一项,得到各项拟合指标分别为χ2=186.24,χ2/df=3.51,GFI=0.94,AGFI=0.90,AMSEA=0.073,说明模型可以接受。

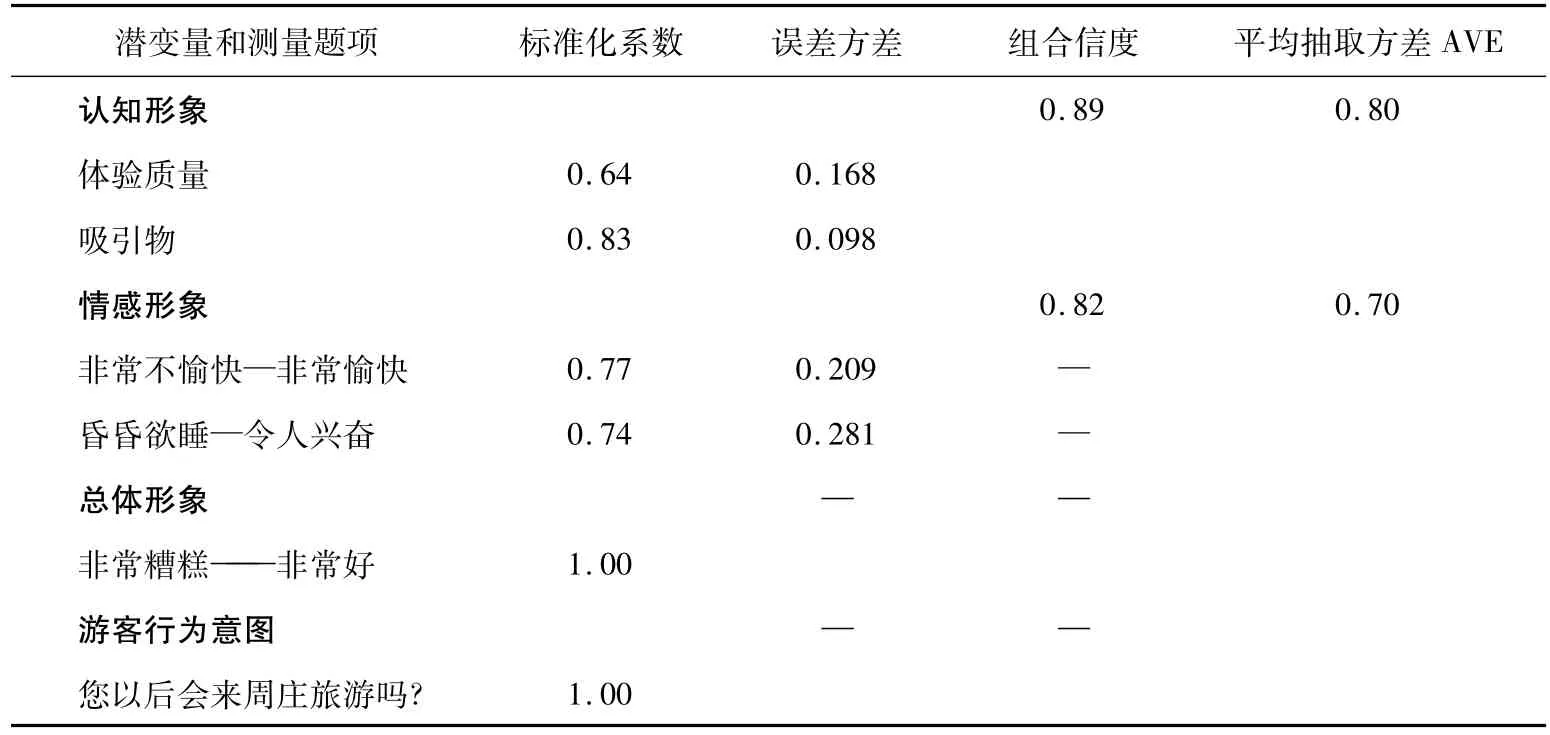

4.2 整体测量模型

整体测量模型中共有6个观测指标(见表2):认知形象由其两个公因子作为测量指标,因子分值为每个因子所包含题项的均值;情感形象由两个题项测量;总体形象和游客行为意图分别由一个题项测量。使用全部样本(n=936)对整体测量模型进行检验,各项拟合优度指数(χ2=5.85,p=0.321,df=5,χ2/df=1.17,GFI =0.998,AGFI=0.991,CFI=0.999,AMSEA=0.013)都很好地达到了界值要求;各测量指标的标准化系数均大于0.5,说明模型有较高的辐合效度;认知形象和情感形象的组合信度分别为0.89和0.82,超过0.70的要求水平;平均抽取方差分别为0.80和0.70,高于0.50的要求(Yoon,Uysal,2005),说明模型拟合非常好。

表2 整体测量模型的验证性因子分析(n=936)

4.3 结构方程模型和假设检验

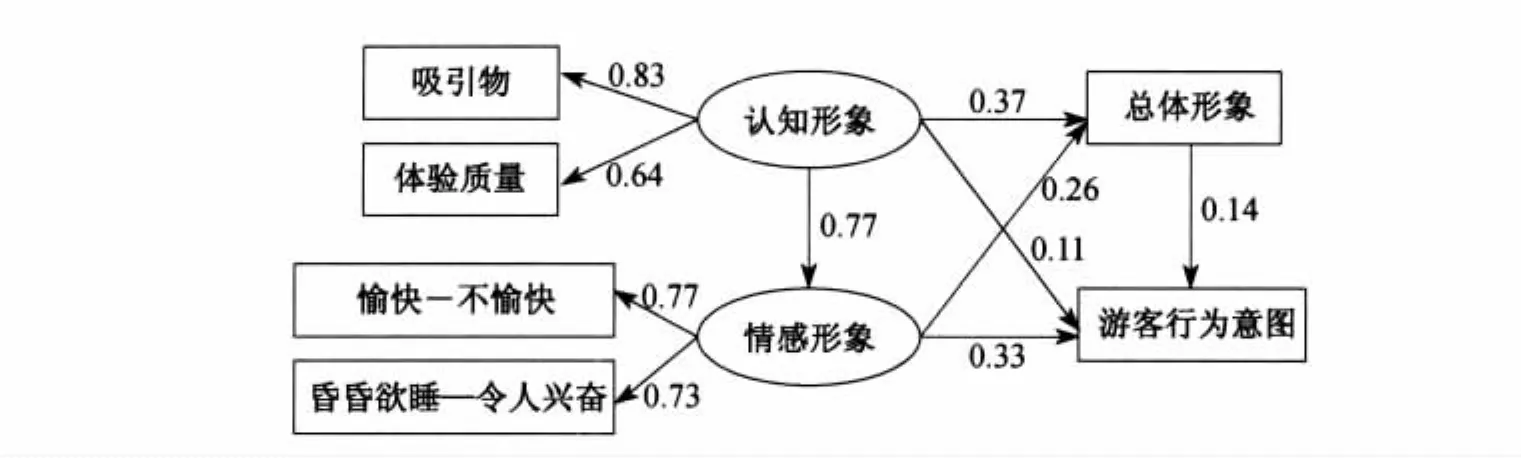

预设的结构模型为非递归模型,用AMOS对图1所示TDI结构模型进行拟合,各项拟合优度指数均达到要求(χ2=1.50,χ2/df=0.50,GFI=0.999,AGFI= 0.997,AMSEA=0.000),但非递归模型的稳定性指数(8.11)大于1,说明模型不稳定,非递归模型不被接受。删除情感形象到认知形象的路径,重新对新模型(M1)进行结构方程分析,得到图3所示结果;多元相关平方(R2)反映情感形象58%的方差被认知形象的直接效应所解释,总体形象35%的方差被认知形象和情感形象的直接效应解释。由于以上分析拒绝了目的地形象结构模型为非递归模型,所以在对图2所示的TDI和TI关系结构模型进行拟合前,先删除情感形象到认知形象的路径,再对修改后的模型(M2)进行拟合,得到各拟合指数分别为:χ2=6.05,χ2/ df=1.21,GFI=0.998,AGFI=0.991,AMSEA=0.015,说明模型可以接受。此时R2值为26%,说明游客行为意图26%的方差被认知形象、情感形象和总体形象的直接效应所解释(图4)。

根据以上结构模型分析的结果对前文提出的8个假设进行检验,得到6个假设被支持,2个假设被拒绝。

图3 旅游目的地形象三成分路径分析

图4 旅游目的地形象和游客行为意图关系的路径分析

假设1被支持,表明认知形象对情感形象有显著正向影响(标准化路径系数为0.77,t=14.41,p<0.001),潜在旅游者对周庄的古镇风光、民俗文化、价格、服务、交通等的认知评价越高,对周庄就会有更好的情感体验。

由于非递归模型被拒绝,情感形象对认知形象具有正向影响的假设未能得到支持,假设2被拒绝。

认知形象对总体形象有显著正向影响(标准化路径系数为0.37,t=4.93,p<0.001),表明潜在旅游者对周庄旅游吸引物和服务等认知评价越高,对周庄的总体评价也就越高,假设3被支持。

情感形象对总体形象有显著正向影响(标准化路径系数为0.26,t=3.67,p<0.001),表明潜在旅游者对周庄的情感体验越积极,对到周庄旅游越感到兴奋和愉快,他们对周庄的总体评价也就越高,假设4被支持。

假设5被拒绝,分析没有发现认知形象对游客行为意图有显著正向影响(标准化路径系数为0.11,t=1.45,p>0.05),即潜在旅游者对周庄的风光、文化、价格和服务等的认知评价的高低与游客行为意图之间没有直接关系,旅游者是否打算到周庄旅游不受认知形象的直接影响,但认知形象可以通过情感形象和总体形象对游客行为意图产生间接影响,即较高的认知评价导致积极的情感体验和较好的总体印象,进而对游客行为意图产生正向影响。

情感形象对游客行为意图有显著正向影响(标准化路径系数为0.33,t=4.48,p<0.001),表明潜在旅游者对周庄的情感体验越积极,对到周庄旅游越感到兴奋和愉快,他们就越有可能到周庄旅游,假设6被支持。

总体形象对游客行为意图有显著正向影响(标准化路径系数为0.14,t=3.59,p<0.001),表明潜在旅游者对周庄的总体印象越好,就越有可能选择周庄作为旅游目的地,假设7被支持。

以上两个模型(M1和M2)的各项拟合指数都较好地满足了临界值的要求,说明模型与中国旅游者的数据拟合很好,目的地三成分模型适用于中国文化背景下的研究,具有跨文化的适用性,假设8被支持。

5 总结和讨论

旅游目的地形象对旅游者的旅游决策、服务质量感知、旅游满意度、回访意愿和推荐意愿等都有着显著影响,具有重要的管理和营销上的意义。大多数旅游目的地形象研究只分析认知形象,对情感形象和总体形象的研究相对不足,对旅游目的地形象结构的经验研究也明显缺乏。学者们大都认同旅游目的地形象结构包括认知形象、情感形象和总体形象,但很少有经验研究证明该结构。Baloglu和McCleary(1999)用潜在旅游者对土耳其的形象感知研究了三成分之间的关系,然而正如作者指出的,该结构模型还需要用不同的样本,在不同的情境中加以考察,以提高其概括性和外部效度。国内尽管有大量关于目的地形象的研究,但却几乎没有对目的地形象结构的经验研究,因而该结构理论能否适应中国的文化背景尚需进一步检验。本研究利用城市潜在旅游者对江苏周庄旅游形象的感知研究,检验了在中国文化背景下该结构的适用性,对国内目的地形象的理论研究和目的地管理实践都有着重要意义。

本研究首先对认知形象的测量进行了探索性和验证性因子分析。探索性因子分析得到三个公因子:体验质量、吸引物和商业/宣传,目的地可以在这三个方面加强管理,增强吸引力。其中:“体验质量”是解释方差最多的公因子,说明潜在旅游者对周庄的交通、环境、居民、服务、价格等方面的评价差异较大,目的地应识别哪些旅游者的评价高,哪些旅游者的评价低,找出原因,采取适当改善形象的措施;“吸引物”解释的方差稍低于体验质量,但旅游者对周庄吸引物的评价(M=3.81)高于体验质量(M=3.36);“商业/宣传”由于信度较低未纳入后面的分析。

对8个假设的检验支持了其中的6个假设,研究结果证明了目的地形象三成分结构的合理性。三成分之间的关系是:认知形象对情感形象有显著正向影响,认知形象对总体形象有显著正向影响,情感形象对总体形象有显著正向影响。该结果和Baloglu和McClear(1999)的研究结论相吻合,说明三成分结构理论在中国文化背景下也是适用的。但与Baloglu等的研究结论不同的是,本研究发现认知形象对总体形象的影响强度高于情感形象对总体形象的影响强度,而Baloglu等的研究发现情感形象对总体形象的影响强度更大;这需要进一步的研究来寻找原因。

目的地形象三成分与游客行为意图之间关系的结构模型分析发现:情感形象和总体形象对游客行为意图有显著的正向影响;认知形象对游客行为意图的直接影响不显著,主要通过情感形象和总体形象对游客行为意图产生间接效应。总体来说,情感形象是影响游客行为意图的最重要的成分,因此目的地应经常对目标市场潜在旅游者的情感形象进行测量和调控。

本研究也存在一些局限,需要将来进一步的研究。首先,研究选择古镇周庄的旅游形象感知作为研究情境,该单一情境下得到的形象结构模型是否具有概括性,能否适用于中国其它目的地的研究情境中,尚需证明;其次,本研究未能证明情感形象对认知形象的影响,将来应该在更多的情境中检验两者之间的关系;第三,本研究未能发现认知形象对游客行为意图的显著影响,这一点也需要进一步论证;第四,本研究未分析目的地形象形成的影响因素,如个体因素、情境因素等,将来的研究可进一步分析影响目的地形象各成分的各种因素,为目的地形象管理提供更好的依据。

[1] Baloglu S,McCleary K W.A Model of destination image formation[J].Annals of Tourism Research,1999,26(4):868-897.

[2] Bigne JE,Sanchez M I,Sanchez J.Tourism image,evaluation variables and after purchase behaviour:inter-relationship[J].Tourism Management,2001,22(6):607-616.

[3] Cai L A.Cooperative branding for rural destination[J].Annals of Tourism Research,2002,29 (3):720-742.

[4] Cai L A,Qiu H,Li G.Towards a competitive destination brand in amassmarket[J].Tourism Analysis,2007,12(5/6):463-471.

[5] Cai L A,Wu Bihu,Bai B.Destination image and loyalty[J].Tourism Review International,2004,7(3/4):153-162.

[6] Chen JS,Hsu H C.Measurement of Korean tourists’perceived images of overseas destinations[J].Journal of Travel Research,2000,38(4):411-416.

[7] ChoiW M,Chan A,Wu J.A qualitative and quantitative assessmentof Hong Kong’s image as a tourist destination[J].Tourism Management,1999,20(3):361-365.

[8] Crompton JL.An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image[J].Journal of Travel Research,1979,17(4):18-23.

[9] Dann G M S.Tourists’images of a destination:an alternative analysis[J].Journal of Travel and Tourism Marketing,1996,5(1/2):41-55.

[10] Echtner CM,Ritchie JR B.The Meaning andmeasurementof destination image[J].Journal of Tourism Studies,1991,2(2):2-12.

[11] Embacher J,Buttle F.A repertory grid analysis of Austria’s image as a summer vacation destination[J].Journal of Travel Research,1989,27(3):3-27.

[12] Gallarza M G,Saura IG,García H C.Destination image:towards a conceptual framework[J].Annals of Tourism Research,2002,29(1):56-78.

[13] GartnerW C.Image formation process[J].Journal of Travel and Tourism Marketing,1993,2 (2/3):191-215.

[14] Lee C K,Lee Y K,Lee B K.Korea’s destination image formed by the 2002 world cup[J].Annals of Tourism Research,2005,32(4):839-858.

[15] Martin H S,Rodriguez IA.Exploring the cognitive—affective nature of destination image and the role of psychological factors in its formation[J].Tourism Management,2008,29(2): 263-277.

[16] Pike S.Destination image analysis—a review of 142 papers from 1973 to 2000[J].Tourism Management,2002,23(5):541-549.

[17] Yoon Y,Uysal M.An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty:a structuralmodel[J].Tourism Management,2005,26(1):45-56.

[18] 程金龙,吴国清.我国旅游形象研究的回顾与展望[J].旅游学刊,2004(2):92-96.

[19] 程圩,隋丽娜.旅游形象感知模型及其应用研究——以长三角居民对韩国旅游形象感知为例[J].旅游科学,2007(1):7-12.

[20] 侯杰泰,温忠麟,成子娟.结构方程模型及其应用[M].北京:教育科学出版社,2007: 14-15.

[21] 黄震方,李想,高宇轩.旅游目的地形象的测量与分析——以南京为例[J].南开管理评论,2002(3):69-73.

[22] 李东进,安钟石,周荣海,等.基于Fishbein合理行为模型的国家形象对中国消费者购买意向影响研究——以美、德、日、韩四国国家形象为例[J].南开管理评论,2008(5): 40-49.

[23] 杨永德,白丽明.旅游目的地形象概念体系辨析[J].人文地理,2007(5):94-98.

[24] 杨永德,白丽明,苏振.旅游目的地形象的结构化与非结构化比较研究——以阳朔旅游形象测量分析为例[J].旅游学刊,2007(4):53-57.

[25] 张宏梅,陆林,章锦河.感知距离对旅游目的地之形象影响的分析——以五大旅游客源城市游客对苏州周庄旅游形象的感知为例[J].人文地理,2006(5):25-30.

[26] 周文辉,陈晓红.商店形象、顾客满意度与忠诚度关系的实证研究[J].预测,2008(5): 27-32.