我国加工贸易区域协调发展的对策研究

杜晓英

(太原科技大学经济与管理学院,山西太原030024)

改革开放三十多年来,我国加工贸易出口额从1979年的2.35亿美元增加到了2009年的9093.2亿美元。然而我国加工贸易目前仍主要集中在东部沿海地区,尚未形成东中西部协调发展的格局。

一、我国加工贸易地区发展差异的现状

(一)东部、中部、西部地区加工贸易发展极不平衡

1.我国加工贸易主要集中在东部地区,中西部地区较少

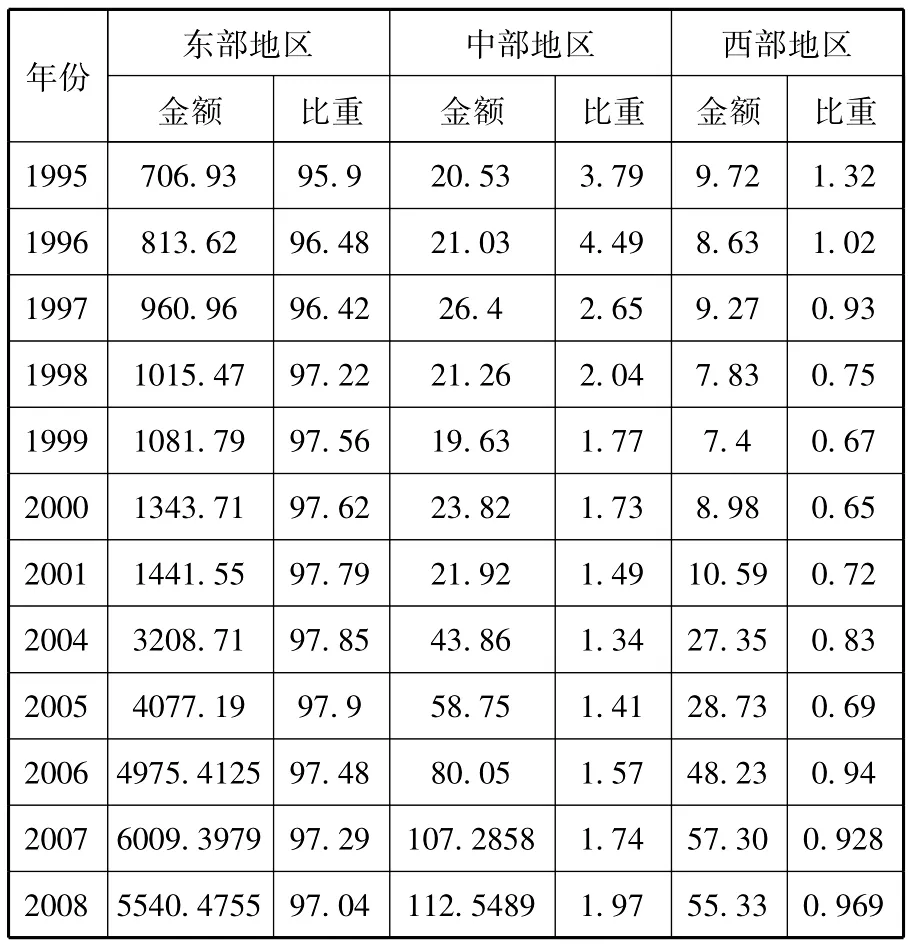

据《海关统计》,2008年1—10月广东、江苏、上海、浙江、山东、福建、北京、天津、辽宁、河北加工贸易进出口总额居我国加工贸易前10位,这些地区几乎都是东部地区。而加工贸易进出口总额后10位从后到前依次是西藏、青海、宁夏、贵州、海南、甘肃、内蒙古、吉林、重庆、云南,全部为中西部地区。而西部地区加工贸易最发达的四川省也仅仅排在第15位。如表1所示,1995年以来,东部加工贸易出口额所占比重一直在95%以上,2008年1—10月东部沿海省市加工贸易出口额占全国加工贸易出口额的97.04%,中西部地区加工贸易占比为2.96%,可以看出我国加工贸易主要集中在东部地区,发展极不平衡。

2.东部的珠三角、长三角、环渤海地区加工贸易发展也不均衡

如表2所示,东部珠江三角洲(包括广东)长江三角洲地区(包括上海、江苏和浙江)、环渤海地区(包括北京,天津、河北、山东、辽宁)加工贸易发展不均衡。加工贸易从珠三角开始兴起,20世纪八九十年代珠三角加工贸易一枝独秀,20世纪90年代中期以来,珠三角加工贸易所占比重在逐步下降,从1995年的57.3%下降到2008年的39.64%;长三角地区加工贸易额所占的比重日益提高,从1995年的16.9%提高到2008年的39.29%,成为加工贸易的热点地区。珠三角地区和长三角地区这两个加工贸易最重要区域加工贸易出口额占全国加工贸易额的75%以上,环渤海地区所占比重维持在15%左右。

表1 我国东部、中部、西部地区加工贸易出口额比较单位:亿美元,%

表2 沿海三大经济圈加工贸易出口占全国的比重 单位:%

(二)东部、中部、西部加工贸易对经济带动作用的差异

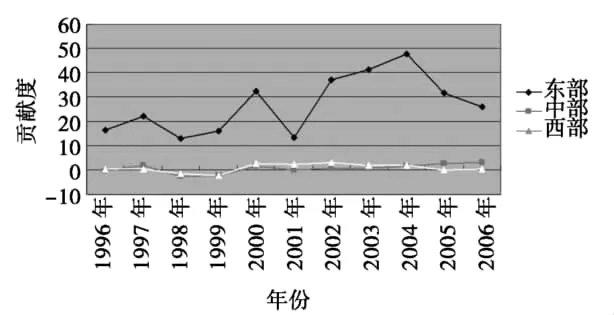

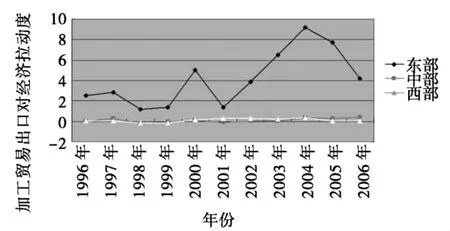

加工贸易对地区经济的带动作用可以由加工贸易出口对GDP的贡献度和拉动度两个指标来反映。加工贸易出口对GDP贡献率=加工贸易出口增量/GDP增量=(Xt-Xt-1)/(GDPt-GDPt-1);加工贸易出口对GDP的拉动度=加工贸易出口对GDP贡献率*GDP增长率,表示GDP增长率中有几个百分点是加工贸易出口拉动的。从图1可以看出中、西部加工贸易出口对经济的贡献率和拉动度要远远低于东部地区。

图1 东部、中部、西部加工贸易出口对经济增长贡献度

图2 东部中部西部加工贸易出口对经济增长拉动度

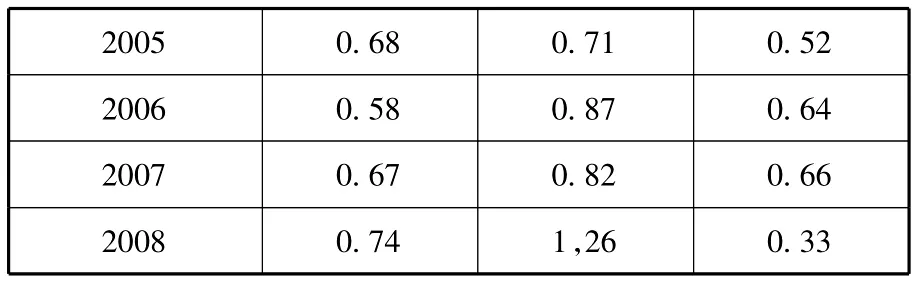

(三)东部、中部、西部加工贸易增值率的差异

加工贸易生产环节的附加值程度可以用加工贸易增值率(加工贸易出口总值/加工贸易进口总值-1)来衡量,增值率高说明加工贸易的国内加工链条长。如表3所示,东部、中部和西部加工贸易增值率虽然都呈上升趋势,但是差异较大。

表3 2004—2006年东部、中部、西部加工贸易增值率

数据来源:根据海关统计整理

二、影响我国加工贸易区域协调发展的因素

(一)区位因素

加工贸易“两头在外”的运作模式决定了其对国际市场有较强的依赖性,加工贸易基地必须尽可能地贴近国际市场,以缩短交货时间,降低贸易、运输和交易的成本,提高运营效率(Hummel,2001)。香港、日本、韩国、台湾等国家和地区是我国加工贸易原材料的主要进口地,香港是加工贸易产品出口到美国、欧盟等发达国家的主要转口地,这些地区与我国东南沿海省市临近,东部地区具有贴近原材料市场以及邻近产品转口地直面国际市场的优势。而中西部地处内陆,不具有这种优势。

(二)成本因素

我国加工贸易发展的根本原因在于生产劳动密集型产品和劳动密集型生产环节的比较成本优势。运输成本的高低会影响这种比较优势的发挥。中西部地区虽然具有比东部地区劳动力成本更低的优势,但运输距离太长、运输效率低下,导致运输成本过高,足以抵消所拥有的劳动力比较优势。中部地区距港澳台地区较远,获得的现代商业信息相对滞后于沿海地区,从而开发成本、采购成本、信息费用相对高于东部沿海地区。

(三)外商直接投资因素

跨国公司为追求利润最大化而在全球范围内配置资源,以外商直接投资的形式将劳动密集型产业和资本技术密集型产品的劳动密集型生产环节转移到中国,利用中国劳动力资源的比较优势。东部地区由于经济发展水平、市场开放程度、基础设施、政府效率与政策环境、劳动力素质、产业聚集水平比中西部强而吸引了更多的外商直接投资,中西部地区吸引到的外商投资较少。进入中国的外商直接投资绝大多数进入了中国的加工贸易企业,外商直接投资对中国加工贸易发展发挥了巨大作用,是导致中国加工贸易地区差异明显的重要原因。

(四)政策因素

政策因素是导致我国加工贸易发展区域差异的重要原因。

1.优惠政策的落实受到不同地区开放水平的制约

我国是按“经济特区”—“沿海开放城市”—“沿海经济开放区”—“内地”,由南到北、由沿海到内地逐步开放的,这种对外开放格局使我国不同地区开始加工贸易的时间和初始水平有所不同,这是目前我国加工贸易发展不平衡的重要原因。20世纪90年代初为发展加工贸易设立的对入区加工贸易企业实行银行保证金台账制度、不征收内销时的缓息税等优惠政策的保税区全部集中在沿海地区,2000年开始设立的服务于加工贸易外销的对入区企业给予不征收增值税、投入品免税进口、不限制利润汇出等特殊优惠政策的15个出口加工区,12个在东部,只有3个在中西部,现在国家设立的63个出口加工区有70%以上集中在东部地区。

2.税收优惠政策实施办法的不合理性抑制了中西部地区加工贸易的发展

国家为鼓励加工贸易发展而实行一系列的优惠政策,对加工贸易进口料件免征关税、进料加工贸易所用进口设备免征关税,来料加工的增值税不征不退,进料加工的进口料件部分免增值税,国内料件部分增值税先征后退。2004年以前,我国增值税中75%上交中央,25%留在地方,而出口退税全部由中央政府承担,出口退税相当于是中央给地方的隐性补贴,出口额越大获得的补贴越多。这一政策提高了出口企业的积极性,使发展加工贸易条件好的东部地区获得更大的实惠,加工贸易区域差异进一步拉大。2004年出口退税政策调整后,出口退税地区是商品出口地,而增值税却缴纳到原材料或商品采购地区。我国大部分出口企业集中在东部沿海地区,而原材料采购大多是在中西部地区进行,东部地区没有征收出口商品的增值税却要负担出口退税责任,因此东部地区不愿承接货源地在中西部地区的贸易出口,这抑制了加工贸易国内采购料件业务的发展,影响了中西部地区加工贸易发展。

三、促进我国加工贸易区域协调发展的对策

(一)根据东中西部地区的相对优势,协调加工贸易区域发展的战略定位

东部地区要利用已有的雄厚资金、良好的工业基础和配套条件,发挥保税物流园区和出口加工区的优势,努力实现加工贸易向资本、技术密集型的中间产品环节和深加工环节转变,向综合服务和全球运营方向的转型升级;中部地区要充分发挥劳动力资源的优势和承东启西的地理位置优势,充分利用国家给予中部地区“加工贸易梯度转移重点承接地”的资金和政策优惠,以南昌、赣州、郴洲、武汉、新乡、焦作、合肥、芜湖、太原九个城市为重点向周边辐射,带动周边配套产业发展,以发展劳动密集型加工贸易为突破口,从单一的加工向整个价值链的上下游延伸,逐渐从生产附加值较低的劳动密集型产品转向附加值高的资本技术密集型产品;西部可以利用现有的技术优势以及自身的特色资源,发展技术、资源密集型的特色加工业,发展特色产品加工贸易。

(二)建立产品内分工的区域协作关系,发挥我国资源的整体优势

加工贸易是我国参与全球产品内分工的主要方式,东中西部企业可以加强产品内分工协作关系来促进加工贸易的区域协调发展。东部地区应加强研发、营销与管理和高技术加工制造等价值链高端环节,中西部地区企业则专注于劳动密集型加工制造环节,并逐步转向资本技术密集型环节;东部地区也可以将非核心业务外包给中西部地区具有专业化优势的企业,以降低成本。中西部地区要充分发挥原料、劳动力的优势,提高上游产品的技术含量,为东部地区加工贸易提供质量稳定的中间投入品,东部地区加工贸易企业逐步扩大使用中西部地区的中间产品。

(三)进一步扩大东西部加工贸易政策落差

1.制定东中西部有差别的外商投资产业指导目录

目前,我国中西部地区利用的外商直接投资较少,利用效率也较低,国家可以结合产业调整目标,制定东中西部有差别的外商直接投资产业指导目录,在东部地区,鼓励外商直接投资投入高技术、高附加值生产环节,投入到研发、信息服务、物流和供应链等生产性服务环节。中西部地区则在土地使用、税收、项目批准程序等方面给予远大于东部地区的优惠政策,鼓励外商直接投资投入到高技术、高附加值产品生产和开发环节上,也鼓励外商直接投资投入到低附加值、劳动密集型产品生产环节上,并积极引导东部低附加值的劳动密集型产品生产向中西部转移。

2.制定有差别的加工贸易产业发展目录

我国现行的加工贸易发展目录没有充分考虑东中西部地区差距的现实状况,国家应充分考虑各地区加工贸易的实际情况并结合地区产业优势,对现行的加工贸易产业发展目录进行调整,把部分属于东部禁止类目录的商品在中西部地区列为鼓励类或限制类,把东部地区限制类商品在中西部列为不限制类,以便中西部地区结合优势资源发展劳动密集型产品加工贸易以及开展特色加工贸易。

3.制定有差别的出口退税政策

东部地区应该逐步取消加工贸易商品的出口退税,中西部地区对鼓励发展加工贸易产业实行出口退税。此外,中西部地区出口退税额应该改变现在由中央和地方共同承担的状况,转而实现由中央政府全额负担。

4.在中西部建立具有复合功能的加工贸易园区

要使我国加工贸易区域协调发展需要不断提高中西部地区现有出口加工区、保税区、保税物流园区的仓储、运输、物流效率。在西部边境地区增设自由贸易区,在中西部地区增设出口加工区,有条件的地区尤其是加工贸易转移重点承接地增设出口加工区、保税区和综合物流园区,享受与沿海地区同等甚至更优惠的政策,规范运作,统一管理,吸引从沿海地区转移来的加工贸易企业,且在中西部的这些区域内,国家可以在深加工结转和加工贸易产品出口转内销方面给予比东部地区更优惠的政策;在中西部经济开发区的基础上叠加出口加工区与保税物流园区的功能。

5.深化广东省产业转移工业园与内地出口加工区的合作,加快区域产业转移

2005年3月,广东省率先确立了旨在将区域内发达地区劳动密集型产业向比较落后区域转移以腾出空间发展高技术、高附加值产业的“产业转移工业园”的新模式。转入地政府设立产业转移园区,由珠三角地区政府负责组织规划、投资、开发、建设和招商引资等工作,并按商定比例在一定时期内进行利益分成。根据《广东省产业转移区域总体规划》,广东省已经建立29个省内产业转移工业园区,国家可以采取相关政策鼓励广东省与中西部地区尤其是加工贸易产业转型承接地的经济开发区、出口加工区联合建立跨省产业转移工业园,由两地联合规划,联合投资、联合开发,将珠三角有意转出且适合在中西部地区继续发展的产业转移到产业转移工业园内,成本收益由两地共同承担。

6.调整中西部地区加工贸易产品内销税政策

中西部地区贴近内陆市场,可以考虑在中西部地区制定一定的内销优惠政策,依照规定允许一定比例的加工贸易产品内销。在保证国家税收不流失的前提下,按照实际情况,改变对企业部分内销产品按成品征税的规定,即在内销比例不超过30%的前提下,允许30%的内销产品按国内加工生产对待。这样可以降低加工贸易企业的物流成本,有利于中西部地区与东部的加工贸易的发展,进而缩小中西部地区与东部的加工贸易发展差距。

[1]曲建.促进加工贸易向中西部转移的思考[J].国际贸易,2006(12).

[2]胡小娟,刘红英.我国中部地区发展加工贸易的战略思考[J].经济地理,2009(2).

[3]黎国林,江华.我国加工贸易区位分布及其优化的研究[J].国际贸易问题,2008(4).