户籍制度与当代中国社会差别关系的实证分析

李晓飞

作为中国政府的一项制度设计,户籍制度是中国政府的治理理念、结构和方式在国家—社会关系中的体现。制度的基本意义和价值就在于协调社会利益关系,要达到这一目标,以公平正义作为首要价值原则无疑至关重要。对此,美国政治哲学家约翰·罗尔斯(John Raw ls)曾有过精辟的阐述。罗尔斯在其经典著作《正义论》一书中,将正义原则作为制度的首要价值和终极目标,他指出:“正义是社会制度的首要价值,正像真理是思想体系的首要价值一样。一种理论,无论它多么精致和简洁,只要它不真实,就必须加以拒绝和修正;同样,某种法律和制度,不管它们如何有效率和有条理,只要它们不正义,就必须加以改造或废除。”①约翰·罗尔斯:《正义论》,中国社会科学出版社1988年,第1页。中国现行户籍制度,显然违背了公平正义这一首要原则,必须对其进行改造或废除。鉴于户籍制度在人口登记与管理方面的基本功能,彻底废除或取消这一制度显然不合时宜,那么,对其进行改革便顺理成章。然而,在经历了60多年的改革和变迁之后,户籍制度却仍然遭到国人的鄙夷和唾骂,仍然是实现社会公平、构建社会主义和谐社会的重要障碍。那么,户籍制度的改革为何始终步履维艰?究竟应从何处寻找改革的“拐点”?在经过了60年的改革和变迁之后,户籍对社会差别的生成是否还有作用?如果仍然有作用,两者之间的关联程度如何?从公共行政学的角度出发,造成这种关联的原因何在?应如何消除这种关联?这便是本研究力图回答的问题。

一

在本研究中,笔者着重选取与本研究的主题和研究目标密切相关并有一定影响力的社会学和政治学研究著述进行归类、梳理、检阅和扬弃,以探索将研究进一步深化和拓展的可能性。

在国内社会学界,陆益龙和李春玲的研究较有代表性。陆益龙将户口与资源、利益分配相结合,考察了户口对资源和利益分配的影响,进而论证了户籍在社会差别和层级裂痕中的“催化剂”作用。陆益龙认为,当代中国的社会结构分层,“不是表现为阶级地位和职业阶级的分层特点,而是最突出地表现为户籍等级制社会分层,这与中国超稳定的户籍制度以及户籍制度的超强控制是分不开的”①陆益龙《:户籍制度——控制与社会差别》,商务印书馆2003年,第55~70页。。在最近发表的一些论文中,他运用了社会学统计方法,对户口与职业阶层、收入水平和流动机会的关系进行了回归分析,证明了社会分层的户口差异是存在的②陆益龙《:户口还起作用吗——户籍制度与社会分层和流动》,载《中国社会科学》2008年第1期,第149~160页。。李春玲在对当代中国社会阶层分化的实证研究中,考察了包括家庭背景、户籍身份在内的诸因素对个人经济地位、教育地位、职业地位获得过程的影响。李春玲指出,个人户口性质作为一种“先赋性”因素,在当前中国社会结构分化中的作用明显增强,这意味着社会分配越加不公平,阶层分化也将会持续化、结构化和稳固化③李春玲《:断裂与碎片——当代中国社会阶层分化实证研究》,社会科学文献出版社2005年,第42~57页。。

此外,在政治学的研究领域中,研究者们往往更注重对中国城乡关系的演变做历时性和宏观性的分析,以考察当前中国的城乡关系是如何形成的,这些研究也会或多或少地涉及到户籍制度的作用。我国著名的政治学者徐勇教授在其早期的代表作《非均衡的中国政治:城市与乡村比较》一书中,从古代、近代、当代三个阶段,对中国的城乡关系进行了全面、系统的考察。在论及当代中国的城乡关系时,徐勇认为,城乡关系的特点是本质上的平等和事实上的不平等,城乡之间的差别仍然较大,构成了以先进工业为基础的城市和以落后农业为基础的乡村二元并存的格局,且这种城乡二元格局在相当长的时间内都难以消除。造成这种二元格局的原因,除了经济、文化等方面的因素之外,户籍制度也是其中一个重要的因素。徐勇指出,由于国家实行严格的户籍制度控制人口流动,城乡居民的生活环境得以固定化,导致相当一部分农民难以自由选择居住地,平等地享有社会共同创造的文明成果④徐 勇《:非均衡的中国政治:城市与乡村比较》,中国广播电视出版社1992年,第451~452页。。郭书田等人在《失衡的中国:城市化的过去、现在与未来》一书中,同样对中国城乡关系的演变做了历时性分析,但他更侧重于考察各种制度因素在改革初期的中国城乡关系的形成中发挥的作用,户籍制度就是其中最重要的制度之一。郭书田认为,当代中国城乡关系是一种非常鲜明的二元结构,各种现存制度在城市和农村之间的巨大差别,又进一步强化了这种二元结构,户籍制度就是其中的典型代表。他同时指出,户籍制度只是维持二元结构的工具,它之所以能够发挥强有力的“闸门”作用,原因在于黏附于户籍制度之上的各种资源配置和权利分配的具体制度⑤郭书田、刘纯彬《:失衡的中国:城市化的过去、现在与未来》,河北人民出版社1990年,第31页。。与上述两位学者相比,俞德鹏的研究可能更具有时效性。在《城乡居民身份平等化研究》一书中,俞德鹏也对户籍制度在中国城乡二元结构的形成过程中发挥的作用进行了历时性考察,但他的研究重点是户籍制度与当代中国的城乡关系。俞德鹏认为,现行户籍制度以户口城乡有别、城乡隔离为重要特征,与城乡二元结构相呼应,可以把现行户籍制度称为二元户籍制度,其实质是城乡户籍等级身份制度⑥俞德鹏《:城乡居民身份平等化研究》,中国社会科学出版社2009年,第33页。。俞德鹏指出,21世纪户籍制度的改革,应以实现城乡居民身份平等化为目标。

笔者注意到,在社会学的研究成果中,研究者们大多侧重于考察户籍与资源配置和利益分配之间的关系,但对于造成两者之间关系的原因和机制,则往往语焉不详;另一方面,政治学研究者们对于户籍制度的研究多属于描述性梳理尤其侧重制度变迁角度的分析,而且多将户籍制度视为计划经济体制下的产物,这就无法回答为什么在市场经济条件下户籍制度仍然存在。同时,由于缺乏严谨的经验事实尤其是基于大规模调查数据的定量分析的检验,研究者们往往从各自的理解和判断出发,提出不同的甚至是相反的研究结论和对策建议。笔者认为,市场经济体制下,户籍制度同样可以存在,但应将它与各种资源配置和权力分配机制相剥离,回归其人口登记和管理的功能。而要实现这一目标,首先必须检验在市场经济条件下,户籍制度与各种社会差别之间是否仍然存在联系,如果这种关系是存在的,就要进一步解释户籍制度在当代中国社会依然能够发挥维持并强化社会差别的原因。因此,笔者依循成因—现象—机制路径,以户籍作为现象,以社会差别作为机制,对两者之间的关系进行定量分析。在此基础上,结合中国政府行政理念和模式的演变,寻找造成户籍与社会差别之间关联的原因,以期为户籍制度的研究提供一个新的来自公共行政学研究视域的观点。

二

(一)样本及数据来源

本研究采用的数据是中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部于2006年实施的中国综合社会调查(CGSS2006)①本论文使用数据全部来自国家社会科学基金资助之“中国综合社会调查(CGSS)”项目。该调查由中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部执行,项目主持人为李路路教授、边燕杰教授。作者感谢上述机构及其人员提供数据协助,本论文内容由作者自行负责。。此次调查采用了四阶段不等概率抽样法,四个阶段依次为区(县)、街道(镇)、居委会、住户和居民。其中,区(县)、街道(镇)、居委会/村三级依据“第五次全国人口普查资料”(2000年人口普查)在全国27个省、自治区、直辖市随机抽取②这27个省、自治区、直辖市分别为:北京市、天津市、上海市、黑龙江省、吉林省、辽宁省、甘肃省、河北省、河南省、山西省、陕西省、山东省、江苏省、浙江省、安徽省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、贵州省、云南省、福建省、广东省、海南省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区。。对于住户和居民的抽样,由抽样调查员根据居委会住户登记册采用等距抽样法抽取户样本,入户后由调查员采用入户随机抽样表抽选被访者并进行问卷访谈,调查最终获得有效问卷10151份。本研究所用之数据即来自SPSS17.0软件对这10151份样本的分类统计。

(二)变量及操作化

1.自变量

本文以个人户口性质为自变量。这一自变量在性质上属于名称变量(nominal variable),它有两个取值:农业户口与非农户口,其中,非农户口包括蓝印户口和城镇户口两个类别。

2.因变量

本文的因变量为社会差别。由于社会差别是一个抽象程度较高的名称变量,难以直接对其进行测量和分析,因此,在分析之前需要对其进行操作化。所谓操作化(operationalization),就是“要把我们无法得到的有关社会结构、制度或过程,以及有人们行为、思想和特征的内在事实,用代表它们的外在事实来替换,以便于通过后者来研究前者。或者说,操作化就是将抽象的概念转化为可观察的具体指标的过程。它是对那些抽象层次较高的概念进行具体测量所采取的程序、步骤、方法、手段的详细说明”③风笑天《:社会学研究方法》,中国人民大学出版社2007年,第97页。。笔者首先将社会差别这个变量细分为经济地位差别、政治地位差别和社会地位差别,然后依次进行操作化。

表1 主要变量及其赋值情况

对于“经济地位”这一变量,可操作化为收入水平、动产和不动产的货币价值、消费支出等指标。一般而言,个人的收入是其财产和消费支出的来源,在现代社会,个人只有在拥有一定货币收入的情况下,才有能力进行消费,购置财产。在此,笔者仅选取月收入水平作为“经济地位”这一变量的测量指标。通过对月收入水平的考察,来分析户籍对个人经济地位差别的影响。

在当代中国反映个人政治地位的诸指标中,“中国共产党党员身份”(以下简称“党员身份”)这一指标最具有代表性。这主要是因为在当代中国,“党员身份”虽然并不直接等同于权力,但其实质是一种重要的政治资本。当代中国的政治体制决定了具有党员身份的人相对于不具有党员身份的人,在政治意志表达、公共权力的掌握、国家公共管理事务的参与以及成为政治精英的机会等方面,具有明显的优势。也就是说,在一般情况下,党员的政治地位要高于非党员的政治地位。因此,笔者选取“党员身份”作为“政治地位”这一变量的测量指标,通过考察户籍对党员身份获得的影响,来分析其与个人政治地位差别的关系。

在诸多反映“社会地位”这一变量的指标中,笔者选取“最高教育程度”这个指标来代表个人的社会地位。之所以选择这个指标,是因为一方面,人们的受教育程度对其就业、婚姻、迁移等日常生活的各个方面都具有重要的影响;另一方面,一般而言,不同的受教育程度导致人们的言谈举止、行为方式以及社交能力各异,致使人们在社会中或受尊敬,或遭鄙视,这也是反映个人社会地位差别的隐性指标。

表1是对自变量、因变量赋值及其含义的具体说明。

(三)理论与研究假设

在公共政策理论中,公共政策的制定和实施的主体都是政府公共部门。美国学者戴维·伊斯顿(David Easton)把公共政策理解为“对社会价值的权威性分配”①戴维·伊斯顿:《政治生活的系统分析》,华夏出版社1999年,第41页。,托马斯·戴伊(Thomas Dye)则更为直接地指出,公共政策是“政府决定做或不做的事情”②托马斯·戴伊:《理解公共政策》,华夏出版社2004年,第6页。,说明在公共政策的制定和实施过程中始终渗透着政府的意志和理念。公共政策是政府为解决特定社会问题以及调整利益关系而采取的政治行动,其实质是一种政治行为和政治过程,政府总是试图通过公共政策的制定和执行来实现自己的意志和价值目标,这就决定了权威性和强制性是公共政策的基本属性。

户籍制度作为中国社会的一项基本制度设计,必然是政府意志及行政模式在国家—社会关系中的体现。长期以来,中国政府公共行政实践的典型特征就是“政府本位”(Government Standard),即政府是全社会利益的代表,是唯一享有公共事务管理资格的主体,社会的运行、管理均以政府意志为主导和转移,政府的需要就是社会的需要。尽管经历了60年的体制改革和变迁,但中国政府行政理念和行为方式依然没有得到彻底改变。因此,户口依然成为政府进行资源配置和利益分配的依据,户籍与社会差别之间的关联也必将依然存在。基于此,并结合前文对于现有研究的回顾,笔者提出如下假设:假设1,户籍与个人月收入具有相关性,非农户口者比农业户口者更可能获得较高的月收入。假设2,户籍与党员身份的获得具有相关性,非农户口者比农业户口者更可能获得党员身份。假设3,户籍与最高教育程度具有相关性,非农户口者比农业户口者更可能接受高程度的教育。

三

(一)户籍与经济地位差别

如前文所述,笔者以“个人月收入”指标来代表“经济地位”。根据“2006年全国综合社会调查”(CGSS2006)的原始数据,笔者建立了个人户口所在地与月收入之间的交互分类关系,如表2所示。从表2中可以清楚地看出户籍对个人收入的影响。剔除缺失数据之后,月收入在1000元以上的人数,农业户口有627人,而非农户口有1609人,比前者多了近1000人。月收入在2000—4000元之间的中等收入群体中,农业户口只有68人,而非农户口人数为237人,比前者高出50个百分点。月收入在5000元以上的高收入人群中,农业户口有259人,而非农户口有399人,比农业户口者高出20个百分点。表3是笔者利用SPSS17.0统计软件对上述相关性水平进行卡方检验后整理的结果。从双边(2-sided)检验结果来看,卡方值χ2为117.650,方差(Pearson Chi-Square)、似然率(Likelihood Ratio)及线性结合(Linear-by-Linear A ssociation)的显著性均为0.000。从统计学意义上说,远远大于显著性水平为0.05时的卡方值5.991(社会统计学通常以α=0.05作为虚无假设的显著性水平)。这就是说,在整体(相对于样本)中,个人户口性质与收入水平之间存在着相当强的相关性。此外,从关于个人户口与月收入频数分布柱形图(图1)中,也可以很清晰地看出两者之间的关系。在任一收入区间范围内,非农户口人数均远多于农业户口人数①这里,鉴于卡方分析的需要,笔者对变量进行了重新编码,以使等级变量转换为名称变量。1000元以下计为1,1001~2000元计为2,2001~3000元计为3,依此类推。。就是说,户籍与个人月收入之间存在相关性,非农户口者比农业户口者更可能获得较高的月收入,研究假设1可以被接受。

图1 个人户口性质与月收入频数分布柱形图

(二)户籍与政治地位差别

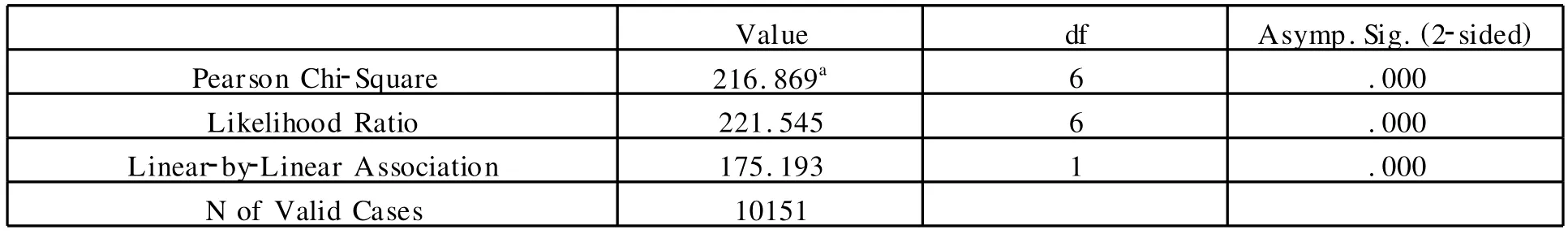

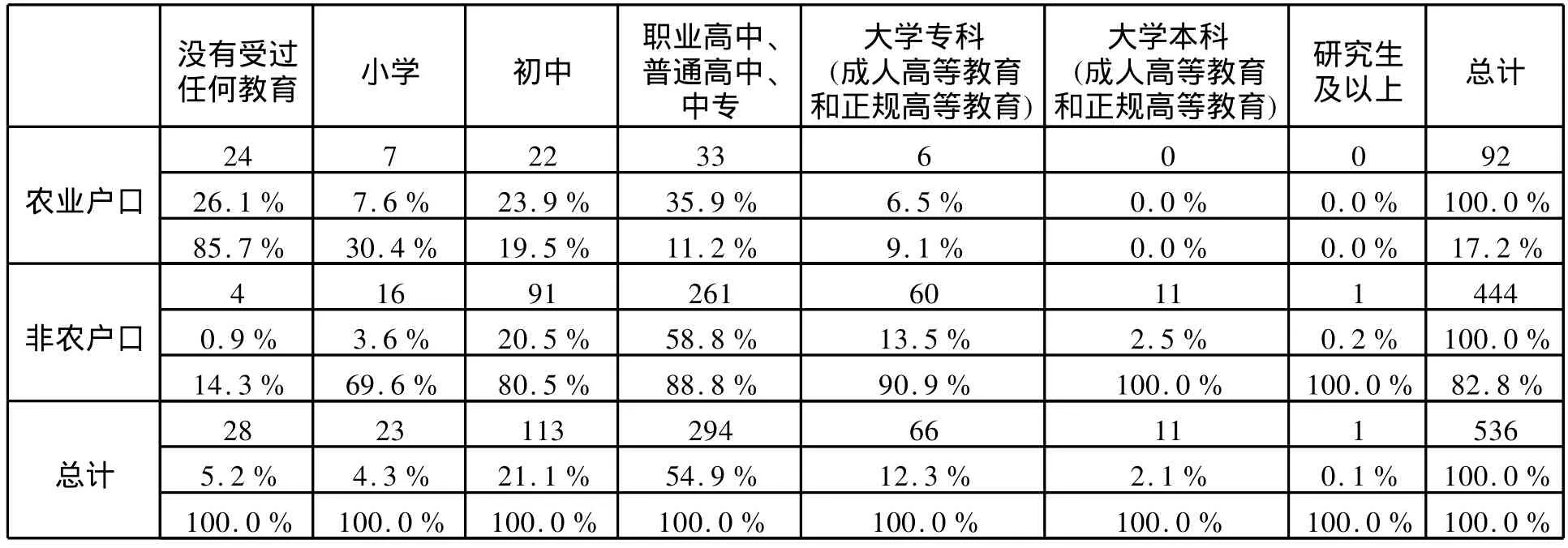

如前所述,笔者在此以“党员身份”作为“政治地位”的操作化指标。表4是笔者建立的户口性质与党员身份的交互分类表,以考察户籍对党员身份获得的影响。从表4的统计中可以看出,非农户口有575人是党员,而农业户口只有312人是党员。在8.7%的党员人群中,64.8%的人具有非农户口,而在农业户口人群中,党员比例只有35.2%,两者相差了近30个百分点;此外,在非农户口人群中,11.7%的人是党员,而在农业户口人群中,只有5.9%的人是党员,比例约为前者的一半。通过对这些数据的分析,可以看出,户籍与党员身份有较强的相关性。相对于农业户口人群而言,具有非农户口的人更有可能成为党员。表5是对这一相关性水平进行卡方检验后整理的结果。从双边检验结果看,卡方值χ2为216.869,方差、似然率及线性结合的显著性均为0.000,其卡方值远远大于显著性水平为0.05的卡方值5.991。这就是说,在整体(相对于样本)中,户籍与党员身份之间存在着相当显著的相关性,研究假设2也得以验证。

表3 个人户口性质与月收入水平相关性的卡方检验Chi-Square Tests

个人户口性质与政治面貌频数分布柱形图(图2)更为详细地描述了户口性质与党员身份以及其他政治面貌之间的关系。从图2中能够清晰地看出,在非农户口人群中,具有党员身份的人数高于农业户口人群(蓝印户口与非农户口)。即便是共青团员的人数,前者也要高于后两者。

(三)户籍与社会地位差别

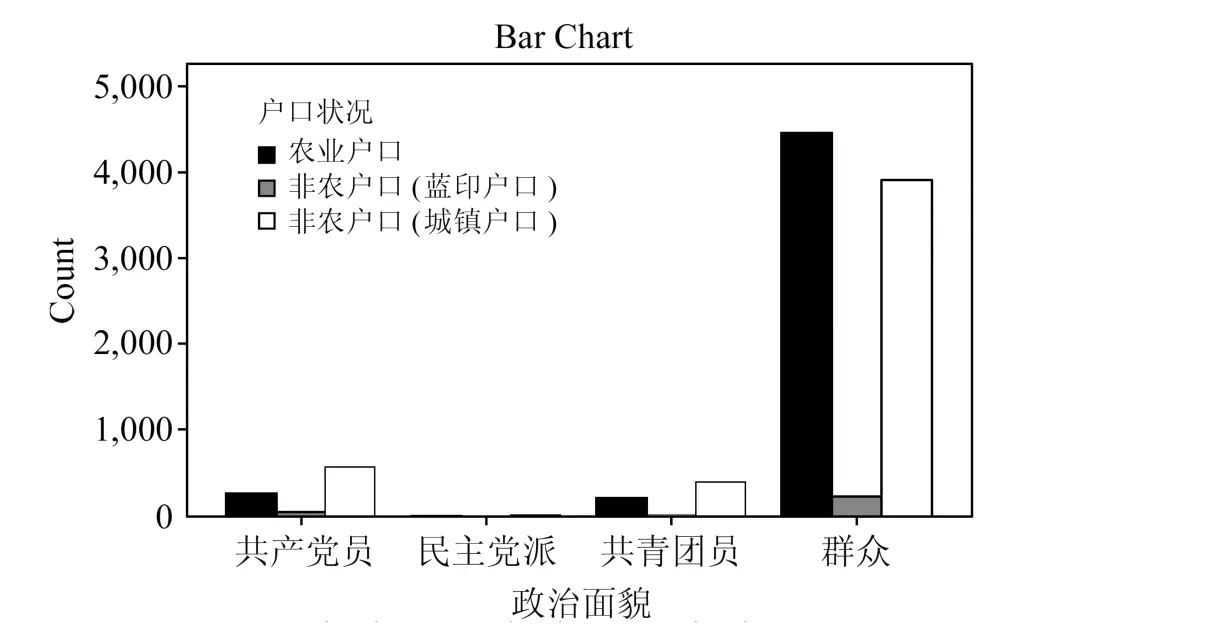

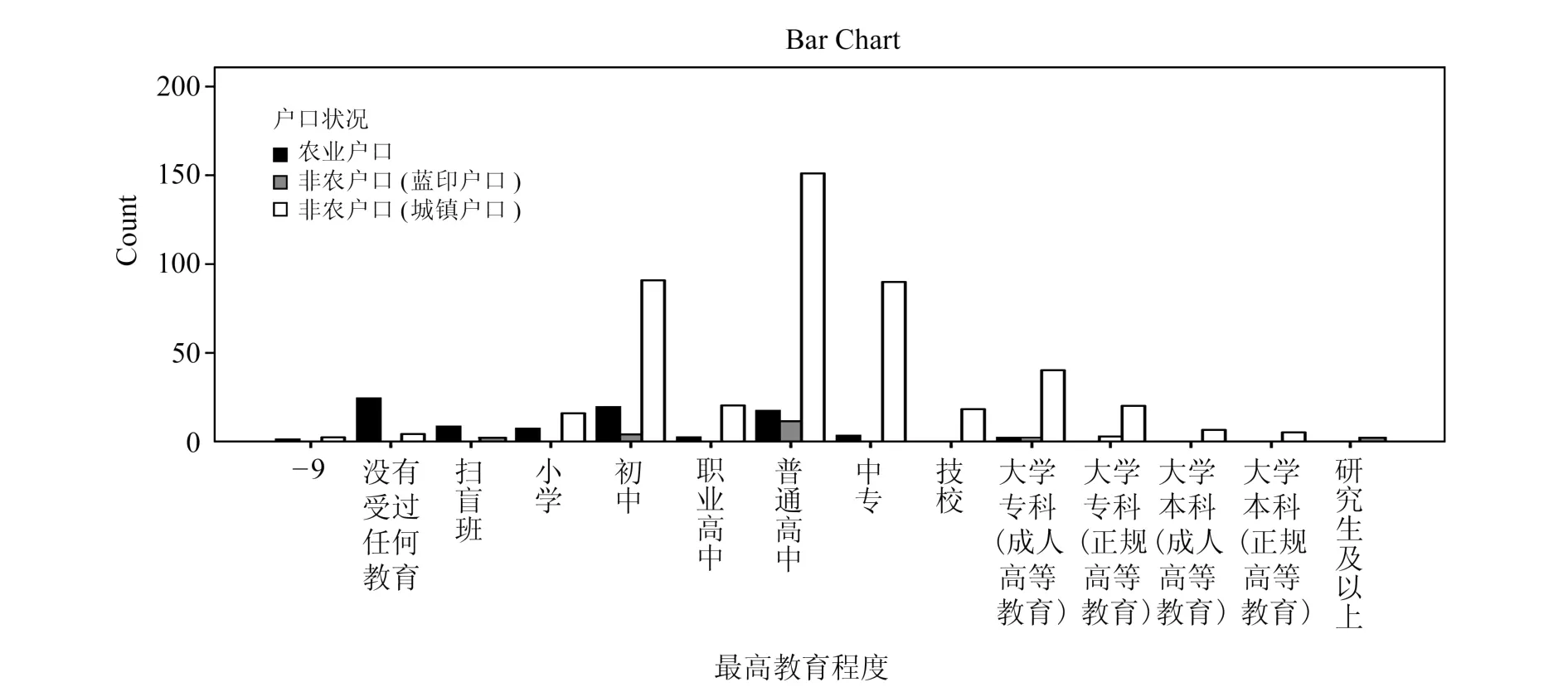

如前所述,笔者在此以“最高教育程度”作为“社会地位”的操作化指标。表 6是笔者根据CGSS2006的原始数据建立的户口性质与最高教育程度的交互关系表。剔除缺失数据之后,从数据统计的结果可以看出,在初级、中级、高级教育程度阶段,非农户口人群与农业户口人群相比,都具有明显的优势。在小学和初中教育阶段,非农户口有101人,农业户口只有29人,比例分别为30.4%、69.6%和19.5%、80.5%,相差了40和60个百分点。在高中阶段,农业户口只有33人,而非农户口有261人,人数是前者的8倍多。在高等教育阶段,受过大学专科教育的非农户口有60人,而农业户口只有6人,人数和比例均只有前者的1/10。同时,大学本科和研究生以上的人群中,非农户口有12人,而农业户口无一人受过该种高等教育,足可见两者之间的差别是何等悬殊。表7是对户口性质与最高教育程度的相关性进行卡方检验并整理后得出的结果。从双边检验结果看,卡方值χ2为198.531,方差、似然率及线性结合的显著性均为0.000,其卡方值远远大于显著性水平为0.05的卡方值5.991。换言之,户籍同样是造成社会地位差别的自变量之一,研究假设3同样获得验证。

表4 户口性质与党员身份的交互分类

表5 户籍与党员身份相关性的卡方检验Chi-Square Tests

个人户口性质与最高教育程度频数分布柱形图(图3)也清晰地展示了两者之间的关系。在初级、中级和高级教育程度中任一栏,非农户口人群均高于农业户口人群。尤其是在中级教育阶段,非农户口人群的优势相当明显。同时,在没有受过任何教育人群中,农业户口人群则远高于非农户口人群。

表6 个人户口性质与最高教育程度的交互分类

图2 个人户口性质与政治面貌频数分布柱形图

表7 个人户口性质与最高教育程度相关性的卡方检验Chi-Square Tests

四

对户籍与社会差别之间关系的定量分析验证了本文的三个研究假设。定量研究的结果表明,非农户口者比农业户口者更可能获得较高的月收入、更可能获得党员身份、更可能接受高程度的教育。也就是说,户籍与当代中国社会差别之间存在着相关关系,户籍是导致中国社会差别的重要因素。

图3 个人户口性质与最高教育程度频数分布柱形图

正如前文所指出的,户籍制度作为中国社会的一项基本制度安排,是中国政府行政理念和行为逻辑在国家—社会关系中的集中体现。这种行政理念和行为逻辑就是美国公共行政学大师德怀特·沃尔多(Dw ight Waldo)提出的“行政国家”(Administrative State)。戴维·罗森布鲁姆(David Rosenbloom)精辟地概括了“行政国家”的实践状态,即“行政国家这一概念试图表明当代政府的一些特点:公共部门使用了庞大的社会资源;公共行政管理者在当代政府运作过程中发挥着重要作用;他们总体上处于政治的核心地位;国家通过行政行为来解决其面临的问题并达成目标”①戴维·H.罗森布鲁姆:《公共行政学:管理、政治和法律的途径》,中国人民大学出版社2002年,第49页。。当以官僚制为基础的行政体系“包裹”国家和社会时,当政府的意志成为经济社会发展的风向标时,户口成为政府进行资源配置和利益分配的依据,进而导致户籍制度具有如此强大的差别黏附性,成为当前中国社会公平严重缺失的祸端,就不足为奇了。因此,要消除户籍制度与社会差别之间的关联,就必须从转变政府行政理念和行为方式入手,将社会公平作为政府公共行政实践的首要价值,将“服务行政”作为政府公共行政的基本行为准则。

现行户籍制度已不再适应时代和社会发展的需求。因此,致力于户籍制度创新,逐步剥离黏附于户籍制度之上的资源配置和利益分享的各种制度安排,弱化户口的作用,最终实现城乡居民身份平等和迁徙自由,已成为时代的呼唤。当前,户籍制度改革的首要条件应是将社会公平和服务行政作为政府公共行政实践的首要价值诉求和行为方式,否则,对户籍制度的任何改革都将是隔靴搔痒,徒劳无益的。作为以指导政府行政管理实践为目标的公共行政学,理应对此承担更大的责任。正如杰·怀特和盖·亚当斯所言,“如果我们不能对我们这个时代的重大问题做出建设性的贡献的话,我们作为一个领域又有什么可取之处呢?”②杰·怀特、盖·亚当斯:《公共行政研究:理论与实践的反思》,清华大学出版社2005年,第20页。