汶川地震三周年中国式重建

本刊记者 温志宏 发自四川

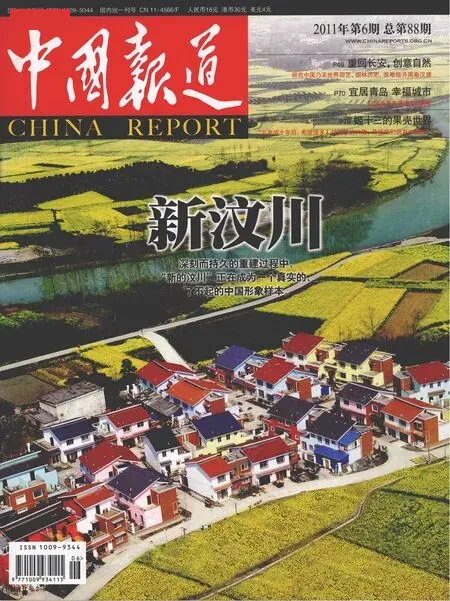

中国式重建,不仅意味着在最短的时间里快速动员并汇聚最多资源,处处“提档升级”地实现恢复与发展同步,也意味着构建一种集体复原的强大的向上潮流,这潮流与千百年来国人心底坚不可摧的生的力量融合一处,“新的汶川”便由此铸就。

“那是2008年5月14日,我坐火车到广元,在车上休息了一个晚上。第二天,5月15日,我早早起床乘汽车到了白龙江。白龙江发源自甘南,流入长江,我乘船逆流而上,进入青川。因为当时青川所有的路都已经不通了……”

对于中国总理温家宝来说,三年前奔赴四川指挥救援的场景仍历历在目。他同样不会忘记震后某次接受记者采访时说过的一句话:

“过三年再来,一个新的汶川会拔地而起。”

2011年初夏,震后重建工作已接近尾声。5月9日,再次考察重建工作后,温家宝在都江堰市主持召开汶川地震灾后恢复重建座谈会。会上他宣布:

“汶川地震三周年之际,四川、陕西、甘肃三省灾区所有纳入国家重建规划的项目已全部开工建设,完工项目占规划项目的95%,完成投资占规划总投资的95%……灾后恢复重建的主要任务已经完成,灾区经济社会发展水平和群众基本生产生活条件明显超过灾前水平,实现了大的跨越。”

这个五月,一拨又一拨国内外的媒体和人们聚集于此,众人莫不因亲眼见到这“新的汶川”而深感惊讶。除去刻意保留的几处地震遗址,当时损毁严重的一个个乡镇早已不见了凌乱惨淡之景,错落有致的风情民居或羌藏小寨重新依山傍水,川西大量高耗能工业产业或搬迁或转型,园林式的宽敞校舍和采用了先进抗震技术的现代化医院让不少大城市人都羡慕不已。

更为关键的是,三年时间里,经历过生死对峙的万千川人也在一砖一瓦的重建中锤炼着再生的心志。伤痛依旧在,但多已成为个人记忆,在集体复原的强大的向上潮流中,在从心底诞生的、坚不可摧的生的力量中,人们更愿埋首在日常生活的勃勃生机里,往事最好不要再提。

2011年以来,越来越多的境外媒体开始关注中国汶川这次深刻而持久的重建,“规模庞大”、“反应迅速”、“旧貌换新颜”等褒奖词汇频见报端,“新的汶川”正在成为一个真实的、了不起的中国形象样本。正如人民网评论文章指出,大地震后的汶川,早已不只是川西崇山峻岭间一个小小的县城,也不仅指川、陕、甘那片3年前震颤不已的土地。它是印证着中华民族精神信念的一种象征,也是解读社会主义中国发展奇迹的一把钥匙。

遗址、资金与对口援建

4月1日,清明时节的北川细雨纷纷。一年一度的祭奠仪式陆续开始,人们星星点点散落在老城废墟中,手捧菊花和香烛,低眉颔首,寄思故去的亲人。

作为人类历史上特大自然灾害的经历者,如何把灾难的记忆留存后世,见证地震灾难与抗震史实?这是震后重建首先面临的问题。

北川老县城曲山镇位于绵阳西北,周围山峦起伏,三年前接踵而至的大地震、泥石流和唐家山堰塞湖泄洪几乎埋掉了大半个县城。在“5·12”地震遗址遗迹保护建设专家组看来,“北川县城在汶川地震中受到的破坏最严重,几乎囊括了地震和地震次生灾害的全部特征”。

因此,在原地复建无望的情况下,当地政府一边与相邻的安县协商,划出几个城镇用于北川新城重建,一边根据温家宝总理提议,开始筹建北川地震遗址博物馆。三年后,这座投资23.45亿元、世界首座整体保存、规模最大的灾难性地震遗址原貌博物馆出现在世人眼前。

经过慎重选择,都江堰市虹口乡、彭州白鹿镇、青川县东河口、绵竹汉旺镇东汽厂区、映秀镇漩口中学和“5·12”遇难者公墓等地也陆续建成地震遗址。

少量地震遗址保留之外,大规模的震后恢复重建更是真正的“世界性难题”。震后不到一个月,也即2008年6月8日,中国国务院颁布《汶川地震灾后恢复重建条例》,要求四川省在2010年9月底实现“3年重建任务2年基本完成”的目标。这个目标的真实涵义包括:350多万户震损城乡居民住房的修复加固;150万户农房重建; 26万户城市居民住房重建; 3000余所学校和1362个医疗卫生、康复机构修复完工;以及恢复重建长达4847.8公里的干线公路……

在四川省常务副省长魏宏看来,完成这项任务所面临的最大困难,首先在于如何解决高达5000亿人民币的资金缺口:

“重建资金总需求8658亿,包括中央财政在内的各种外来重建基金共3400多亿元。四川解决资金缺口的方式包括筹集地方资金、建立银企银政项目对接平台、创新投融资平台、引导灾区民众自筹资金等。其中,通过金融渠道吸引社会资金、银行贷款,即取得3900亿元资金。”

根据已经公布的数据,中国政府在当年刺激经济扩大内需的4万亿投资方案中,用于汶川重建的部分就占去近四分之一。

“中国式重建”的最大特点莫过于启动对口支援机制。中国的对口支援机制最初出现在1979年。当年的全国边防工作会议上,中央政府根据“支援为主,互补互济,积极合作,共同繁荣”的原则,确定北京、江苏、山东、上海等沿海或发达省区市对口援建内蒙古、贵州、广西、新疆等少数民族地区,带动少数民族地区发展。国务院三峡建设委员会移民开发局还曾在《三峡工程移民工作手册》中对此作出过如下解释:“对口支援,即结对支援,它是社会主义制度优越性和大协作精神的体现,是区域、行业乃至部门间开展合作与交流的有效形式。”

2008年汶川大地震之前,对口支援政策已经发展出三种主要模式,即对边疆地区对口支援、对重大工程对口支援、对灾害损失严重地区对口支援。当年地震发生不久,6月13日,中国政府正式启动汶川地震灾后恢复重建对口支援方案,组织山东、广东、浙江、江苏、北京、上海、河南、福建、黑龙江等国内18个省市,对口支援四川18个重灾县(市)。

根据四川省宣传部门编撰的《中国汶川特大地震抗震救灾和恢复重建纪实》,三年来,各支援省市每年对口支援实物工作量按不低于本省市上年地方财政收入的1%安排,先后共派出2800多名干部、20多万施工力量参加重建工作。

对于在废墟上重生的一座座乡镇,对口援建城市不仅带来了资金、技术和人员,还在基础设施援建完成后的产业发展规划、深度经济合作等方面提供参考与便利,基于生态和文化传承考量的创新性转型规划更比比皆是。比如今年4月被联合国评为“全球灾后重建最佳范例”的水磨镇,震前以大批冶炼企业为支柱产业,如今却复原为真正的“水墨之乡”,小镇布局高低有致,远观丹青如画,近看古韵深长,各式雕花门前摇曳出风情万种。时任广东佛山市长助理、水磨镇援建指挥长刘宏葆曾一语道破“水墨”这般风景的秘诀:

上图是2008年8月1日拍摄的四川省彭州市小鱼洞镇,地震后已经变成一片废墟。

下图是2011年4月17日已经建好的小鱼洞镇新社区

“水磨的重生,不应该是砖瓦盖出来的,而应该是从土里长出来的。”

上图是2008年8月1日,经历过地震尚未复建的彭州市龙门山镇地区。

下图是2011年4月17日,龙门山镇齐整别致的“山水人家”社区

对于外界有关中国重建速度何以如此之快、重建质量何以如此之高的疑问,不少前往震区采访的境外媒体记者纷纷将对口支援作为答案。台湾《旺报》媒体人洪肇君认为,重建速度出人意料,是因为“政府救灾时迅速果断,国家所有力量都去参与救灾”;日本某媒体记者最大的感受是中国政府集中力量进行重建的效果惊人,“现在很多日本专家都非常关注中国的对口援建”。

“明日的田园城市”

英国人埃比尼泽·霍华德(Ebenezer Howard,1850—1928)是20世纪著名的城市学家、风景规划与设计师。1902年,他在再版的《明日的田园城市》(Garden Cities of Tomorrow)一书中提出了“田园城市”的概念,认为理想城市应该兼有城市与乡村的优点,他也因此得名为世界“田园城市”之父。

100多年过去,中国西南的四川省在经历过一场地动山摇的摧毁式洗礼之后,省会成都市借用了霍华德这个美妙的概念,2009年底,三年震后规划行之过半时,成都提出要建设“世界现代田园城市”。

世界级的“田园城市”必然包括城与乡两级。即便从世界范围内看,中国已不缺乏建设国际化现代都市的经验,而数亿农民生活其中的村村镇镇对于科学规划和合理改良无疑有着更为迫切的需求。四川震区处于龙门山系,损毁之处农村多于城市,探索一种新型城乡形态成为重建过程的当务之急,“中国式重建”的意义很大程度也在于缩小城市和农村差距,实现文明共享。

2010年底,面向全球招募的首批50位“乡村规划师”走进成都各地乡镇,挨家挨户发问卷。如何放置农具,如何晒谷晾衣,只有把村民这类“细小”的问题回答好,规划设计图才算过关。也正是因为这样破天荒地对“农村建房也进行规划”,四川震区重建三年来,成都、成都周边及整个震区出现了一大批环境优美的特色村镇。比如距成都89公里的彭州市龙门山镇,“5·12”大地震时属于极重灾区,如今经过重建,那里的新房齐整别致,镇上的白水河右岸重现“枫香晚花静,锦水南山影”之景,万余村人在这里回归正常生活。

屋舍精美,公共设施齐全,祖祖辈辈生长在田野的农民“上了楼”,举办“农民会所”交流学习文明心得……众多短暂停留的外来者因此把部分重建震区称为“中国最美乡村”。而实际上,在自然之美以外,震区的乡村再造工程面临着中国其他地区城乡统筹实践已经遇到的许多问题,比如迁建移民;安置政策与方案;资金筹措;以及更深层次的土地问题。

5月15日—19日,中国外文局外宣媒体联合采访团前往四川采访报道汶川地震三周年重建情况。图为北川老城遗址,中国外文局局长周明伟(前右)为西班牙专家何塞描述当时地震情况 摄影/陈建

地震以后,都江堰市的向峨乡共有16个新居安置点。考虑到“上楼”后不能像以前那么方便地养猪养鸡鸭,安置点的位置和交通可能不理想,生活成本上升等问题,向峨乡棋盘村的70多户农民开始普遍不愿搬迁。最终在乡里干部的耐心解释和承诺下,村民大多选择了“统规统建”的迁居方式。据向峨乡工作人员介绍,从以小矿山开发为主转向以新型农业和旅游业为主,产业转型带来的致富前景也是当地村民最终同意迁居的主要原因之一:“上海对口援建都江堰市,现在我们这里特产的猕猴桃已经直接进入了上海超市,销路很不错。”

来自国外的产业合作迹象也让向峨村民很是兴奋。5月13日,欧洲理事会主席赫尔曼·范龙佩等人在访华行程中特意前往都江堰的农户新家,向峨乡工作人员告诉记者,范龙佩对当地的竹产业很感兴趣,“以后合作的潜力很大”。

充分保留地方民俗和文化特色,避免“按照城市的建设模式改造农村”,也是四川震区城乡统筹实践坚持的原则之一。以彩绘见长的绵竹年画在中国西南地区流传已有数百年,早在2006年,绵竹木版年画就被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。在苏州市的援建下,投资3000万元打造的年画产业基地初现规模,震前零散的家庭作坊已渐被规模产业所取代。孝德镇还竖起了“中国年画村”的五彩牌坊,绘有100多幅年画作品的民居外墙也成为“绵竹一景”。

2011年5月中旬,中国最大的对外传播机构——中国外文局组织英、俄、法、日、西等多语种外国专家前往四川采访。采访团团长、中国外文局局长周明伟说:

“汶川地震发生至今三年,有关抗震救灾和灾区重建的故事已了解许多,行前也已看过大量的文字和图片资料。但亲临其境时,所见所闻所感非常震撼。原先脑子里无数想象灾区巨变的图片仍赶不上已经实现的变化。这里为中国人留下了一个可看可学的地方。从这里可以更深地理解‘5·12’大地震后,灾区人民在全国的支持下,抗震救灾、重建家园的感天动地的故事,同时也可以从巨大的重建变化中,了解中国人的精神,丰富中国形象。如果只是静止、孤立地看基础设施、环境和生活条件的变化,一些人可能仍会不以为然,国际上的一些偏见也由此产生。但如果透过汶川今天的成就,看到面对着巨大自然灾害,一个民族所表现出的精神和意志,一个国家的制度和理念所表现出的优势和价值取向,你就可能有完全不同的结论。”

当下,在中国城镇化推进的瓶颈时期,真正实现一个“兼具自然之美、社会公正和城乡一体”的现代田园城市的规划,或许并非易事。但可以肯定的是,四川震区众多乡镇借重建之机正在进行的革新尝试,会为中国乡村找到适合自己的发展路径积累不少有益的经验。

心理恢复是一辈子的事

“那场灾难已经过去快三年了,一切历历在目,又似乎非常遥远。我曾经试着把它当做一场梦,一场虽然醒了、但仍然心有余悸的梦。我幻想着那些逝去的亲人只是去远行,他们在旅途中很愉快,甚至已经忘了还有我的思念……”

“震后的我们手足无措,没有了家园,我们去哪里安栖?没有了校园,我们去哪里学习?我们伤心,我们焦急,可是在现实面前,我们无可奈何。在这关键时候,国家给了我们希望,帮助我们重建家园,重修校园,让我们又一次重新来过……感恩的种子在我们心里生根发芽,枝繁叶茂,结出累累硕果,最后将这份爱传递下去。”

“我懂得了在悲壮中成长,生命里最大的障碍并非来自环境,而是来自内心的恐惧、软弱与放弃。没有什么能再打倒我们那颗坚强的心……人生若白驹过隙,偶然而已。经历了这么多,我相信在离世的时候,我们能够平静地说:‘我来过,我不悔,我快乐,因为我坚强。’”

……

这些清新而真挚、甚至带有某种哲学意味的文字,来自北川中学高一(3)班的学生们。2008年地震发生后,温家宝总理先后七次来到北川中学,并在黑板上写下“多难兴邦”四个字。三年过后,北川中学已经作为灾后重建重点工程在“永昌”新城全面复建。新校舍充满当地的羌族风格,建筑抗震设防烈度达到8度,教室、宿舍、图书馆等场所专门配备了残疾人便利设施,以保证因地震致残的学生完成学业。

地震让众多未谙世事的年轻人变得成熟,也让相当一部分中老年人永远失去了生活的很多可能,再婚再育面临种种现实困难,丧偶丧子也让不少老人在心理煎熬中变得沉默。在四川,很多受访者不愿提起家里的伤亡情况,尤其当年重灾区的人们若被问及,经常会低头不语或微笑摇头。2009年4月1日,由四川省社会科学院申报的《汶川大地震灾后恢复重建相关重大问题研究》被获准成为国家社科基金重点项目,民生问题、社会稳定问题、灾区发展问题、规划推进机制、社会援助方式、资金筹措机制、基层组织建设等涉及深层次重建的诸多问题均在其列。但在众多心理康复的专业人士看来,基础设施、经济结构、产业转型等物理或物质层面的快速重建之后,几乎没有现成的方案或方法能真正度量这场灾难带给当地人们内心深处的隐痛。

导演李玉以汶川大地震为背景拍摄了电影《观音山》。张艾嘉扮演的常月琴在地震中失去家人,“以前我多快乐,我有孩子,我有先生,我什么都有。然后一下子就什么都没有了。你知道我的意思吗?我怎么知道什么时候会发生什么事?人不应该永远孤独的。”

孤独不是永远的,在一起才是永远的。留下这样一句话后,带着对“在一起”的执念,常月琴最终不愿流连于已然复苏的她的城市。显然,在一种集体复原的强大的向上力量中,那些只能勉力跟随的即使只有一小部分,也需要引起社会高度关注。

物质层面的快速重建后,人们的身体和心理重建或许需要更长时间。图为一位在地震中受伤的老人从新水磨城的“春风阁”前走过

任职于《人民中国》杂志的日本专家岛影均来中国已经有些年头了。作为北海道新闻社评论员,他曾经报道过1995年日本的阪神大地震。尽管行前做了充分准备,今年5月在四川采访的几天里,他对每个采访者提出的问题还是离不开三个字:虚无感。3月11日,日本东部发生里氏9级大地震,成千上万人瞬间家破人亡,生活陷入困顿,精神创伤严重,自杀现象随后频发。

岛影想知道的是,日本震后情形如此,中国汶川情况会怎样?无常的命运仿若雾中朝颜,怎样才能克服灾难所带来的藤蔓般蔓延的虚无感,怎样才能最快速地进行社会与心理重建?

在映秀漩口中学遗址,几乎每个导游都会遥指着远处因地震而裸露出块块石色的山峦,告诉前来这里凭吊的参观者,那是地震留下的印记,虽然还没有完全复原,但已有蒙蒙新绿。不过直到离开四川前,岛影也没有完全找到有关虚无感的答案。虽然从数据上看,这里三年来少有自杀事件,但他始终认为心理上的恢复是一辈子的事情,无论在日本还是中国,面对大自然的力量,人类的无力感会越来越强烈,这将是一个长期的话题。

位于映秀镇的漩口中学废墟被保留为地震纪念馆,几乎每天都有人来这里悼念遇难同胞