混凝土工程收缩裂缝特点及应对措施

赵顺增,刘立,贾福杰,黄鹏飞,朱鹥佳

(中国建筑材料科学研究院,北京 100024)

混凝土工程收缩裂缝特点及应对措施

赵顺增,刘立,贾福杰,黄鹏飞,朱鹥佳

(中国建筑材料科学研究院,北京 100024)

本文简要分析了混凝土工程收缩开裂的特点,指出冷缩、流态化和较高的早期强度是导致现代混凝土早期开裂的主要原因,从材料角度看,解决混凝土收缩开裂的科学途径是选择合适的收缩开裂试验方法,优选混凝土配合比。

混凝土;收缩;裂缝

与过去的水泥、砂、石、水四组分混凝土相比,现代混凝土的特点是,广泛使用各种外加剂和活性掺合料,水胶比显著降低,混凝土的流动性大,强度高。如:水胶比0.25~0.37,抗压强度65~119MPa的混凝土,自密实高性能混凝土,都已经相继在工程中应用。与此同时,表征混凝土体积稳定性和耐久性的一个重要指标——收缩裂缝却日益突出,已经成为影响耐久性的一个焦点。许多工程师经常会问:在已经过去的20年,混凝土研究与应用技术在诸多方面取得了重大进展,各种化学外加剂、超细的矿物掺合料的发展,把混凝土带入高性能时代,但是感觉混凝土的裂缝问题不但没有减少,怎么反而比以前更多、更突出了?虽然一些工程采取了诸如重视养护、掺膨胀剂等措施,但依然开裂,特别是地下室的外墙、楼层板,情况更严重。过去混凝土出现裂缝,一般都简单地归罪为施工中振捣、养护不当,但是随着施工技术和对质量重视程度的提高,如此大范围、广泛地出现裂缝,已不能再简单地用施工不当来解释,那么现代建筑结构中混凝土为何出现如此严重的裂缝问题呢?下面是我们的一些浅显看法。

1 由冷缩导致早期开裂趋势增加

在不同使用场合提混凝土收缩,侧重点不同,比如,对大坝等大体积混凝土而言,首先想到的是冷缩,其次才是干缩,而对于工业与民用建筑中的混凝土,除了厚度超过1m的底板考虑冷缩外,一般仅考虑干缩,不重视冷缩,这种习惯思维概念是在过去混凝土技术条件下形成的。当时混凝土强度普遍在C20~30之间,水灰比一般为0.5左右,坍落度0~70mm,使用的水泥多为普通或矿渣42.5硅酸盐水泥,干缩值一般为0.02~0.10%。由于熟料用量少,混凝土绝热温升小,与干缩相比,由水化热温升引起的冷缩所占比例很小,一般仅10~20℃,合当量收缩0.01~0.02%,所以在体积不太大的墙体和梁板结构中,一般不予考虑。

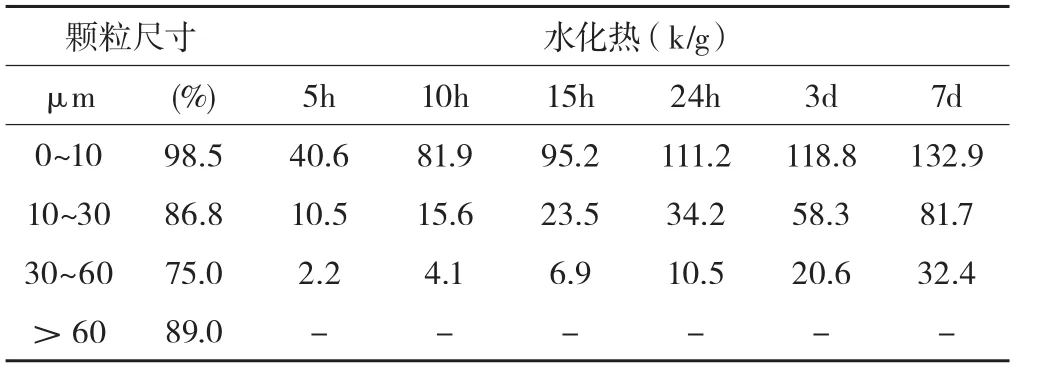

但是现在常用的混凝土,为满足强度等级和泵送施工性要求,一般都采取增加水泥用量、使用高标号水泥的措施,这势必带来混凝土水化热增大的问题。另外,很多水泥生产企业为了在水泥中多掺加混合材,降低成本,大量使用早强助磨剂提高水泥熟料的粉磨细度,以满足水泥标准早期强度的要求,这已经是行业的潜规则。我们知道,水泥颗粒小、细度大会使水化热升高、放热速率会加快。表1是水泥熟料颗粒尺寸与水化热的关系[1]。某些掺合料如硅灰、8000cm2/g以上的矿渣粉也具有较高的水化热和水化放热速率,而粉煤灰、粗矿渣粉则有降低水化热和减缓水化放热速率的作用。

水化热使混凝土温度升高,不仅引发早期温差裂缝,而且会增加后期冷缩;可以认为,绝大多数墙体在拆模前后(浇筑后3~5d)发生的裂缝,是由于冷缩造成的,因为在模板之中的混凝土不具备发生较大干缩的条件。由于早期水化放热大并且集中,促使混凝土内部升温速率提高,水化反应速度加快,也会增大早期自收缩。图1合图2是典型的温度裂缝。

表1 水泥熟料颗粒尺寸与水化热的关系

图1 温度裂缝

图2 温度裂缝

2 由流动度增加导致干缩值增大

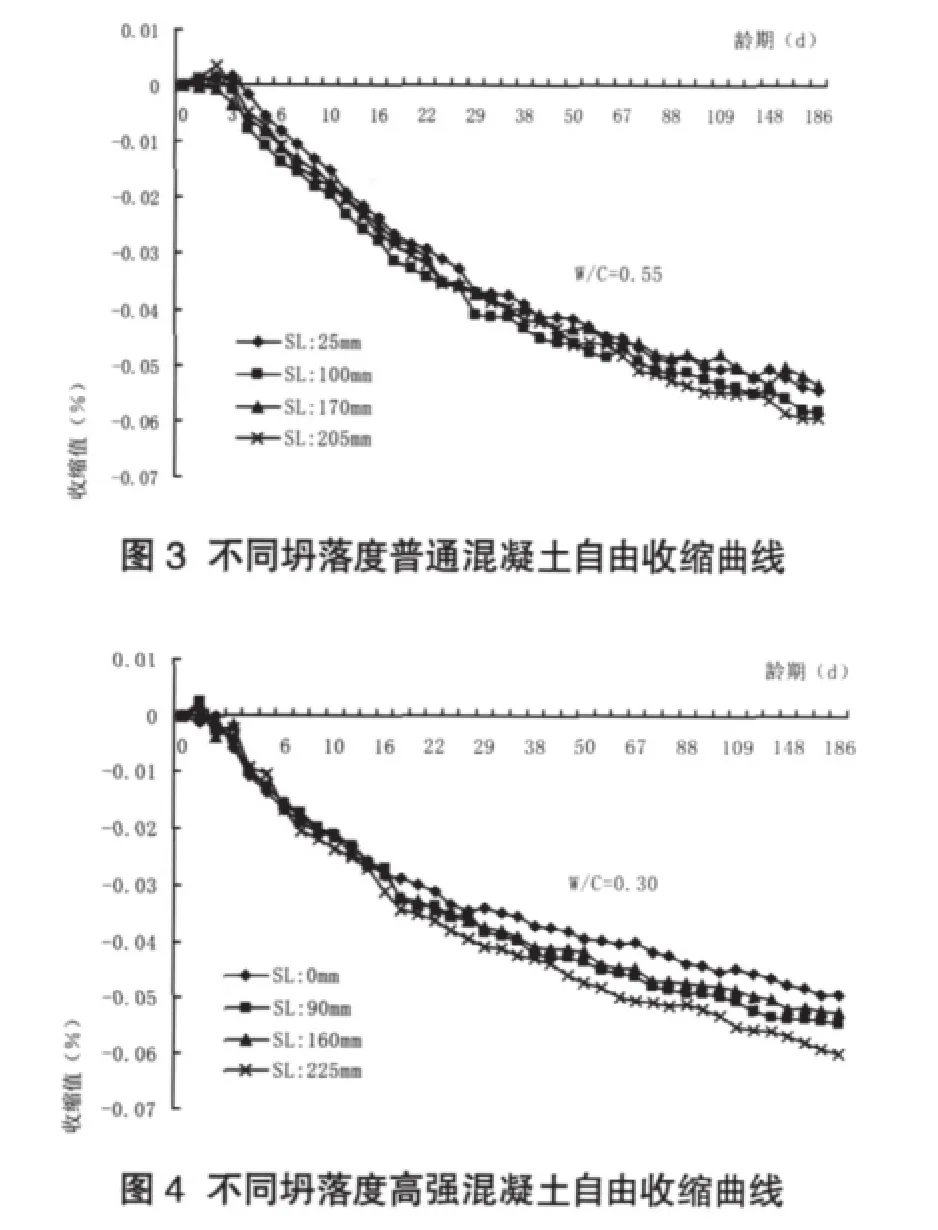

普遍使用高流态低水胶比混凝土是造成干缩较以往增大的一个原因。因为使用减水剂会增加混凝土的干燥收缩值,特别是阴离子高效减水剂。不同坍落度的普通混凝土和高强混凝土的自由收缩曲线如图3和图4所示,通过分析可知:

减水剂的掺量对普通混凝土的干燥收缩性质影响不大,不同坍落度的高强混凝土的干缩趋势在14d以前相差不大,在14d以后的长龄期测试中,混凝土的干缩值随着减水剂掺量的增加而增大,坍落度最大的一组的干燥收缩终值比坍落度最小的大20%左右。

在普通混凝土中,水灰比很大,水泥量较小,水分比较充足,只需要加入少量减水剂便可释放出大量的水,满足坍落度要求,即便对于高流态普通混凝土,试验中所加入的减水剂量并没有达到最大掺量,同时,普通混凝土的骨料量较大,约束作用很强,因此,减水剂的掺入对普通混凝土的干缩性质影响不大。而高强混凝土的情况则相反,水灰比很低,水泥量较大,骨料约束作用较小,为了达到大坍落度,减水剂的掺量非常大,几乎是普通混凝土的2倍,因此,高强混凝土的干缩性质随减水剂掺量变化的改变更为明显,但早期改变并不显著的原因可能是高强混凝土的早期强度和弹性模量较高,抑制了早期的收缩。

图5和图6是比较典型的流态混凝土干缩裂缝。

图5 流态混凝土的干缩裂缝

图6 流态混凝土的干缩裂缝

3 早期强度高,脆性大,应力松弛能力差

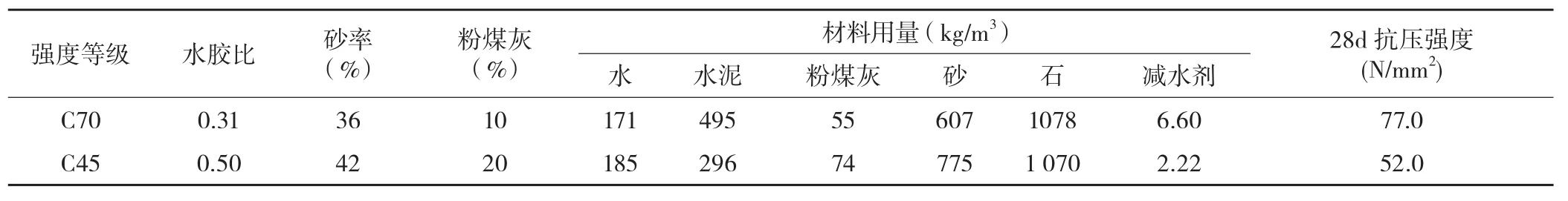

另一个不可忽视的原因是高强、高性能混凝土往往具有更高的早期强度和弹性模量,与有利的因素很难同时出现相反,不利的因素往往相伴而生,我们已经知道水泥的水化热高会导致混凝土冷缩增大,同样,水化热高也会促进弹性模量的发展,而较大的弹性模量会使混凝土降温时,在相同变形量下产生更大的收缩应力,这就增大了混凝土开裂的风险,这个道理同样也适用于干燥收缩。即高强混凝土一般早期就具有较大的弹性模量,这使得它的脆性比一般混凝土更大,应力松弛能力也更差。弯曲徐变能够比较好的反映混凝土对弯拉应力的松弛能力。表2是两种不同配合比的混凝土,图7和图8是在应力比为0.8的条件下,混凝土的弯曲徐变随加载时间的变化情况,图9是C70混凝土在不同应力比下弯曲徐变随加载时间的变化情况,试验结果说明,相同应力比下,随混凝土龄期的延长,强度等级提高,弯曲徐变减小,同一种混凝土,随着应力比提高,弯曲徐变增大,也就是说,降低混凝土的早期强度等级可以显著提高混凝土对拉应力的松弛能力,减小混凝土收缩开裂的风险。

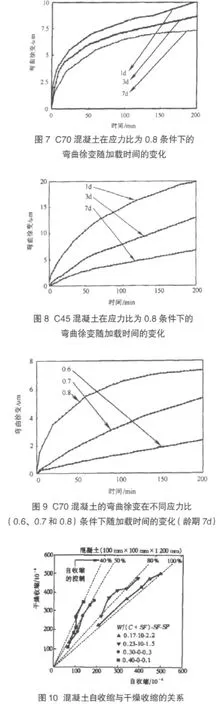

4 低水胶比导致自收缩趋势增加

表2 混凝土配合比

由于高性能混凝土的水胶比都比较低,因此在高性能混凝土中自收缩所占比例很大,图10的研究结果表明[2],水胶比越低,自收缩占总收缩的比例就越大。当水胶比为0.4时,自收缩占总收缩的40%,而当水胶比降至0.17时,自收缩所占比例高达100%。由于自收缩更多的是发生在混凝土水化早期,因此过低的水胶比会增加混凝土早期开裂的风险。

5 应对措施

影响混凝土工程开裂的因素很多,既有材料方面的,也有设计与施工方面的,从材料角度来说,预防混凝土裂缝的配合比设计,有以下几个步骤:

(1)诊断程序

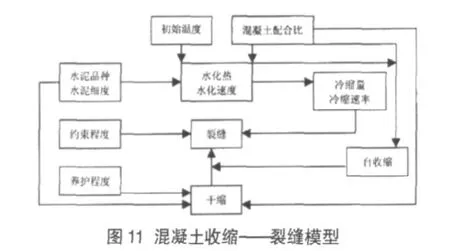

工程各式各样,材料千差万别,在实际工程中我们不可能按照一些文章中的理想研究结果对混凝土原材料进行自由选择,尤其是像水泥、砂、石和掺合料等大宗材料。混凝土工程师所能够做的仅是立足现有条件,优选经济合理的方案。仅从技术角度看,它可能不是最好的方案,但是它具有可操作性。预防混凝土裂缝,首先要准确分析导致混凝土收缩开裂的各种因素,了解裂缝发生的规律和特点,才能够根据现有原材料和工程特点,趋利避害,选择合理的试验模型,确立性价比最优,可操作性好的配合比方案。图11是笔者根据多年的实践经验,设计的一个混凝土收缩——裂缝模型,在模型中给出了一些可以导致硬化混凝土收缩开裂的主要因素,通过综合分析,提出混凝土产生裂缝的规律和特点,并给出一些技术措施和选材标准,见表3。正如很多文章写的预防和减少裂缝技术措施一样,这些选材标准只是一些方向性的东西,这就像医生告诉一个人要保持身体健康,必须营养配餐、多运动一样,就单一个体而言,并没有回答如何配餐、进餐量、运动方式和运动量等人们最关心的问题。

(2)选择检验方法

现在也有一些检验混凝土收缩开裂趋势的方法,如平板法[3]、圆环法[4]和内约束棱柱体法[5],每种方法都各有特点,只有根据工程情况选用合适的检验方法进行试验,所得到的实验结果才能指导我们在混凝土配合比设计时,对混凝土收缩开裂趋势进行建模分析,更理性地趋近于我们预期的结果,各种检验方法和特点以及代表的混凝土工程情况见表4。高强度等级和大体积混凝土还要辅以测温检验,观察升温速率和水化热导致的温升。

(3)试配程序

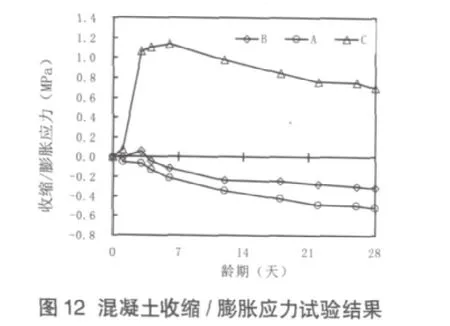

试配是在选择好检验方法后,对混凝土配合比进行合理设计,选择抗裂性能相对最优的配合比进行施工。下面是一个采用内约束棱柱体法进行的混凝土收缩应力试验情况,配合比见表5,混凝土强度等级为C60,其中配合比A不掺矿物掺合料,配合比B内掺20%粉煤灰,配合比C既掺粉煤灰又掺磨细矿渣粉,而且还掺了高性能膨胀剂。试件脱模后立即置于温度(20±2)℃,相对湿度大于90%的标准养护湿养护,到C>B>A。

(4)干燥收缩开裂趋势评估

采用收缩应力试验方法所得到的实验结果,理论上能够通过公式(1)对试验混凝土进行干缩开裂风险评价,并用开裂趋势来评价混凝土的收缩开裂趋势。

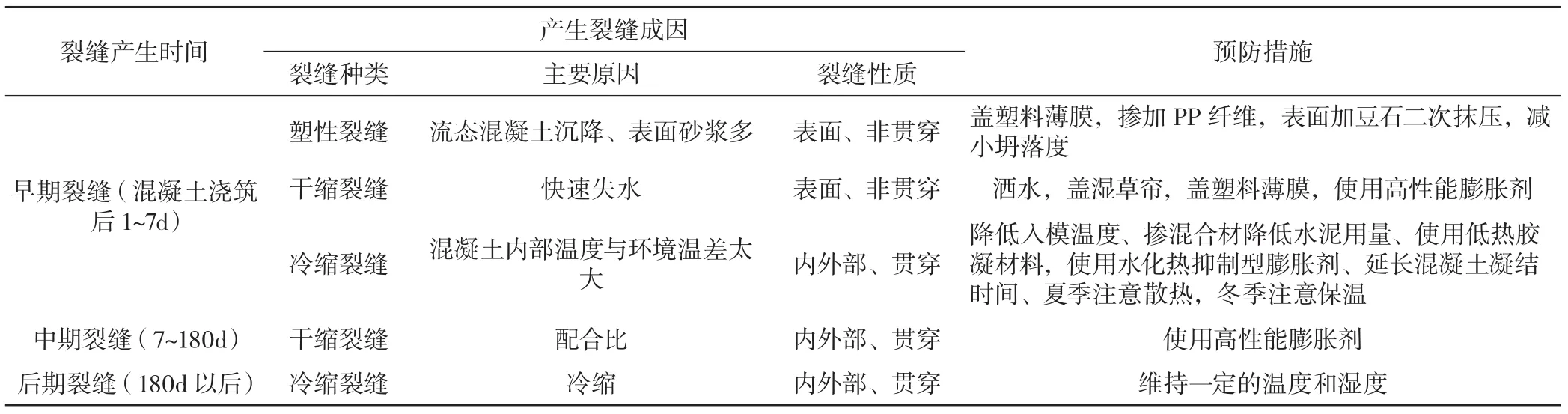

表3 混凝土产生裂缝的规律和特点

表4 部分混凝土裂缝检验方法

表5 混凝土配合比和28d抗压强度

式中C——干燥收缩开裂性能指标,0≤C≤100%;

S——干燥收缩应力(MPa);

fts——劈裂抗拉强度(MPa)。

式(1)中C越大,收缩开裂的风险也越大。

虽然混凝土收缩开裂的随机性很大,但也并非无规律可循。长期以来人们一直希望对裂缝做一些计算性的预测或用公式表达裂缝的宽度和发生裂缝的时间,但是,随着混凝土材料组龄期3d时移入温度(20±2)℃,相对湿度(60±5)%的干空室。图12是混凝土收缩应力试验结果,从试验结果可以看出,龄期28d时A和B中产生了收缩拉应力,且A>B,说明掺粉煤灰和降低水胶比能够减小混凝土的收缩应力,C储存有高达0.7MPa的膨胀压应力,这表明高性能膨胀剂具有良好的抗裂效果。

通过上述试验可以得出以下结论:在本文所给的材料体系内,试验的三个混凝土配合比抵御干燥收缩开裂的能力依次为:成向复杂化、多元化方向发展,给这些预测带来更多的不确定因素,也增大了预测难度和准确性。冷缩、流态化和较高的早期强度是导致现代混凝土早期开裂的主要原因,从材料角度看,解决混凝土收缩开裂的科学途径是优化混凝土配合比。现阶段混凝土科学还是一门实验科学,对其中的一些问题,必须用实验的手段来解决,直观测试混凝土收缩值或通过实验模型,测试、评价混凝土开裂趋势,是行之有效的措施。

[1]施娟英. 熟料颗粒大小对水泥性能的影响[C].水泥与混凝土研究论文选.P2000. 建筑材料科学研究院. 1984.

[2]吴中伟,廉慧珍著.高性能混凝土[M].北京:中国铁道出版社.1999.

[3]Parviz Soroushian, Siavosh Ravanbakhsh. Control of Plastic Shrinkage Cracking with Specialty Cellulose Fibers[J.] ACI Materials Journal, 1998; 4 (7-8):429-435.

[4]Richard W. Burrows. The Visible and Invisible Cracking of Concrete[J].ACI International. American Concrete Institute Monograph NO.11,1998:1-5.

[5]赵顺增,刘立,姚燕,黄鹏飞.一种测量内约束混凝土收缩应力的新方法[J].建筑材料学报.2004,(4).

赵顺增(1964-),男,中国建筑材料科学研究院教授级高级工程师,中国混凝土与水泥制品协会膨胀混凝土分会理事长,中国硅酸盐学会水泥制品分会膨胀与自应力混凝土专业委员会主任委员。

[单位地址]北京市朝阳区管庄东里1号(100024)