公司法改革的路径检讨和展望:制度变迁的视角

董淳锷

一、问题的提出

公司“自治-管制”关系一直是“所有关于公司法的理论研究都需要关注的问题”。〔1〕See Frank H.Easterbrook&Daniel R.Fischel,The Corporate Contract,Columbia Law Review,Vol.89,No.7(1989),pp.1416-1448.在规范意义上,自治与管制的边界具有可区分性。其中,管制领域是立法者通过强制法规范划定的“自留地”,公司及其投资者不得任意跨越,〔2〕一般情况下,公司的投资者即股东。但是由于本文将要分析的一些实证案例当中,部分投资者存在法律规避行为,其“股东”地位无法从现有法律层面上得到充分确认,因此为了避免概念使用产生歧义,本文将根据不同场合的需要,分别使用“投资者”和“股东”两个概念。否则国家将通过公权手段进行强制矫正。然而实证层面存在的问题是,划分自治与管制边界的那些立法本身可能并不清晰,也可能因为落后于市场发展而显得缺乏效率。在此情形下,很多时候“虽然(立法者)对某些事情采取了限制性规定……但投资者和管理者却总会设法绕道而行,对这些规定进行规避”。〔3〕See Frank H.Easterbrook&Daniel R.Fischel,The Economic Structure of Corporate Law,Harvard University Press(1991),p.3.换言之,如果借用“公司(法)契约理论”来解释,公司及其投资者通过私下约定而排除公司法的行为,有时并不是严格按照任意法规范的指引来进行。故此,立法划定的自治与管制领域之间往往会出现灰色地带;而其进一步导致的问题则是,立法者和法官经常需要面对一些看似违法却又符合市场逻辑的“失范的自治行为”,〔4〕自治行为失范一般包括两种情形:一是直接违法行为(如公司设立后股东抽逃出资),二是法律规避行为(如2005年新公司法改革之前投资者通过虚设“名义股东”的形式设立实质性的一人公司)。两者的区别在于行为主体是否采取某些表面合法的行为方式以掩盖行为目的的非法性。本文主要以后者为研究对象。并为如何对待这些行为(宽容抑或严苛?)而举棋不定。

可见,理论层面对公司“自治-管制”关系采取截然区分和非此即彼的态度固然便于问题的抽象,但却可能导致这种关系被过于理想化的解读,从而不利于实践现象的客观解释以及公司法制改革问题的深入研究。本文正是为了反思这一问题而展开。笔者将以公司法的实践现象为例,对公司自治行为及其对公司法发展的影响进行分析。〔5〕理论上,“公司自治”有狭义和广义之分。狭义的“公司自治”仅指以“公司”法人为主体所进行的意思自治行为;而广义的“公司自治”除了包含狭义的“公司自治”之外,还包括“股东自治”。本文是从广义上使用“公司自治”概念。在此基础上,本文将借助制度变迁理论进一步论证,由于客观上存在立法滞后或者法律不符合市场效率需求的缺陷,以及由于主观上存在追求效率或投机主义的激励,公司及其投资者常常会通过法律规避的手段私下建立一些新的市场规则。面对这些“失范的自治行为”,立法机关不应采取一概否定的态度,而是需要从交易成本、社会成本以及法律监督成本等层面综合衡量法律对策。如果新市场规则具有“帕雷托效率改进”功能,〔6〕所谓“帕雷托效率改进”,是指在不降低他人福利水平的前提下,个人通过改变资源分配方式提高自己的福利水平。那么立法机关的最优选择是认可公司及其投资者的做法,进而修改法律以回应市场需求,否则将可能面临管制失败的结果。这意味着,“失范的公司自治行为”也可能转变为公司法改革的诱因,进而“由下至上”地推动公司法制的诱致性变迁。

二、公司法实践的特殊现象

在深入阐述论题之前,有必要先对公司法发展历程中的一些特殊现象进行考察。中国1993年出台了第一部公司法,随后立法机关于1999年、2004年和2005年分别对其进行了不同程度的修正或修订。其中,2005年公司法改革的最大特点是公司自治领域的扩张和管制领域的限缩,它不仅涉及具体条文的修改和制度的创新,而且也触及法律原则和体系的整体调整。

图表1 2005年公司法的制度改革

对于2005年公司法改革的成果,以往不少文献把它解读为立法机关制度设计理性的进步,或者理解为法律移植和制度本土化改造的成功。然而,这种研究立场和思路带来的疑问是:虽然立法机关主导了这次法制改革,而且在很多新制度的背后也可以清晰地发现法律移植的身影,但只要进一步观察一下2005年公司法出台之前的市场实践就可以发现,在法律放松管制的那些领域,立法机关所减少的很多强制法规范正是此前经常被公司及其投资者所规避的那些法律制度;换言之,立法机关通过修法而认可的很多公司自治行为,恰恰就是此前公司及其投资者通过法律规避途径才能完成,而且常常被司法机关赋予否定评价的那些所谓“失范的自治行为”。这就意味着,2005年公司法的一些新的制度的雏形其实早在立法改革之前已经首先内生于市场实践。那么如何解释公司及其投资者与立法机关在公司法制改革问题上的这种不谋而合?这是现象的耦合还是必然的规律?更重要的是——也是在更为本质的意义上——应当如何理解和对待实践当中层出不穷的这些“失范的自治行为”?类似这些问题都是下文将要探讨的重点。对此我们可先从“股东出资与分红比例”这一个案开始分析。

根据1993年《公司法》规定,对于公司的投资收益,股东之间应当按照各自的出资比例分取红利,而不能由任意约定分红比例。〔7〕参见1993年《公司法》第33条。此后2005年《公司法》对这一限制性规定进行了修改。〔8〕参见2005年《公司法》第35条。按照新法规定,股东原则上按照实缴的出资比例分取红利,但是也可以约定不按照出资比例分取红利。然而早在新公司法出台之前,许多股东在实践中即已灵活地通过合同形式对1993年的限制性规定进行了规避,他们除了遵照法律在公司章程中形式性的规定“按投资比例分红”之外,通常还另外签订一份附属协议对分红比例重新进行分配;或者通过向部分股东额外支付薪酬的方式来达到调整分红比例的效果。〔9〕在有限责任公司,由于股东往往也是公司的实际经营者,因此以薪酬代替分红的做法本身就非常普遍。出现这种做法的原因在于,股东对公司的贡献并不仅仅通过货币资本体现出来。比如有的股东除了货币出资之外,还可能拥有良好的从商经验、企管才能或社会关系资源,这些都可能为公司带来额外的收益;而另外一些股东则可能除了投入货币资本之外,对公司的经营管理和业务开拓不再有任何贡献。因此,如果这两类股东同样出资50%,并据此强制要求他们严格按照50%的比例进行分红,则很可能出现类似“劣币驱逐良币”的后果,即无法激励优质股东积极参与投资。在这一问题上,1993年《公司法》的制定者可能是基于公司资合性的本质特点以及资本平等的立法理念,认为只有出资与分红挂钩才符合法律公平原则。然而市场实践却清晰表明,这样的强制性规定不仅不符合市场逻辑,而且也不具有实施效率。

实际上,公司及其投资者在公司法改革之前通过法律规避进而形成新市场规则的例子远不止于“股东出资与分红比例”问题。在此仅列举以下几例典型现象进行深入探讨。

图表2 2005年公司法改革之前市场实践中一些典型的法律规避行为

〔11〕 参见《最高人民法院关于适用合同法若干问题的解释(一)》(1999年12月)。

上述实例集中反映的都是公司及其投资者(在当时的法律环境下)超越强制法边界而出现的一些“失范的自治行为”,它们最初一般是以法律规避下市场“潜规则”的形式出现。〔12〕即使这些自发形成的规则最终没有得到立法者的认可并被引入法律条文的修改当中,只要这些规则相对于法律规则具有效率上的优势,它仍然可能以社会规范的形式存在。正如有研究表明的,即便在成文法建设已经比较系统化的公司法领域,法律之外的社会规范仍有其发挥作用的空间。See Melvin A.Eisenberg,Corporate Law and Social Norms,Columbia Law Review,Vol.99,No.5(1999),pp.1253-1292.这些行为尽管特殊,但并不鲜见,因为很多司法案例都能表明它们的存在。只不过在绝大多数的案例当中,这些行为由于有规避法律的嫌疑而往往被赋予违法性评价,并进而成为司法裁判否定的对象。或许也正是这一原因,使得以往的理论研究很少注意到它们与后来公司法制改革之间可能存在的关系。事实上如果我们摆脱传统“教义法学”的路径依赖而从另一个视角来理解(即暂不考虑其是否违法的问题),上述现象不仅揭示了公司自治行为对公司管制措施以及相关法制改革的影响,同时也暗示着公司法诱致性变迁路径的存在。

首先,这种影响主要是指,公司及其投资者的自治行为可以成为公司法实施效率的检验标准,也可以成为公司法改革的信息传递途径,甚至还可以为立法机关提供法制改革的范本。因为从实践来看,公司法实施效率的低下,既可能与商人的投机主义或者政府执法机制不完善有关,但也可能是法律规范本身不符合市场经济效率需求所致。因此,如果一项法律规范常常处于被规避的状态,那么立法机关不能简单地将其归因于公司自治的失范,或者归因于法律强制措施的不足,而是需要反思法律本身是否也存在缺陷。实际上,由于公司及其投资者对于市场规律和交易规则的把握要远比立法机关灵敏,而且对于交易规则的效率也有更高要求,因此如果立法机关制定的强制法规则不符合市场逻辑,他们基于经济理性,完全可能通过法律规避的形式对其进行私下修正,这也是有的学者所强调的“市场力量影响公司(法)实践”的一种体现。〔13〕See Melvin A.Eisenberg,The Structure of Corporation Law,Columbia Law Review,Vol.89,No.7 (1989),pp.1461-1529.比如前文分析的“股东出资与分红比例”问题,无论是按照修法之前公司及其投资者所采用的法律规避方式,还是按照修法之后立法机关所确立的新的法律规则,其结果都是导致股东分红比例的重新调整。当然,在立法机关尚未修改法律之前,如果股东准备通过私下协议形式规避原有法律,其前提必须是当事人之间具有共同的利益目标和行为激励,〔14〕这种个人的行为激励明显不同于立法者原先通过法律规则所要达到的行为激励的目的。相关的研究表明,正是个人行为激励结构的改变,构成了社会规范进化的重要因素。See Dorothea Kübler,On the Regulation of Social Norms,Journal of Law,Economics,and Organization,Vol.17,No.2(2001),pp.449-476.其中最重要的,必须有的股东自愿接受低于其出资比例的分红。这种共同的目标和激励可以有效降低股东之间的谈判成本,从而促使他们合作建立新市场规则的愿望具有现实可行性。可见,这一现象至少说明了,公司及其投资者对市场规则的把握完全可能比立法机关更为灵敏、务实;或者说,经由“失范的自治行为”所产生的这种新市场规则对于相关问题的解决有时候将更富有效率。

进一步而言,公司及其投资者在法律规避情形下形成新市场规则的行为虽然有自治失范的性质,但在另一方面,这些内生于市场的新规则确实也自发地缓解了那些僵化的强制法规范与不断发展的市场需求之间的矛盾(即制度变迁理论所称的“制度非均衡性”问题),同时它还促使立法机关对相关的法律进行修改。在此意义上,我们可将这一过程视为公司法的诱致性变迁。因为无论从逻辑还是经验来看,公司及其投资者在法律规避下形成新市场规则的行为显然大都是“在私人利益导向下自发实行的,而不是源于政府命令或法律的引导”,〔15〕See Justin Yifu Lin,An Economic Theory of Institutional Change:Induced and Imposed Change,Cato Journal,Vol.9,No.1(1989),pp.1-33.而且他们对市场规则的创新思维也大多是得益于他们自身实践经验的积累以及对市场规律的把握,而不是来源于对发达国家先进法律制度的学习和借鉴。事实上,大多数公司(尤其是中小型企业)的投资者并不像立法机关那样具备系统而前沿的法律知识,而且他们规避法律并创设出新市场规则的动机往往也只是为了降低交易成本。比如上文提到的“一人公司”问题,2005年新公司法出台之前,实践中已经存在很多实质性的“一人公司”(如夫妻公司)。造成这种状况的原因并不是因为大多数的投资者事先知道发达国家存在先进的“一人公司”制度并据此模仿适用,而是多年的实践经验告诉他们,在诚信机制尚未健全、法制水平有待提高的中国市场经济活动中,与其他投资者合作经营公司所要耗费的对合作伙伴进行诚信监督的成本以及其他事务的协商成本将非常高昂。因此只要投资者自己拥有足够的资本和技术,他宁愿通过法律规避建立一个实质性的“一人公司”,以便自己充分控制公司经营。

应该指出,上文分析的这些法律规避现象也可以被视为当代中国市场经济法制建设历程的一个特殊产物。因为改革开放以来,中国经济体制改革和市场经济建设一直强调试点改革、边际推进和渐进发展的主导思想,因而包括公司法在内的市场经济法制建设也大多采取“先管制、后放松”的谨慎态度。这种思路虽然可以确保改革不出现重大的方向性错误,但是也不可避免的导致立法在一些领域可能远远跟不上市场的发展步伐,而且过多的管制措施又常常成为遏制商事活动自由、降低市场效率以及束缚制度创新的桎梏。〔16〕有实证研究表明,强制法规范较多的国家,其公司法创新的程度和可能性将低于那些任意法规范较多的国家。See Katharina Pistor,Yoram Keinan,Jan Kleinheisterkamp&Mark D.West,Innovation in Corporate law,Journal of Comparative Economics,Vol.31(2003),pp.676-694.在此情况下,法律规避现象频繁出现也就不足为奇了。当然这种现象还表明,公司及其投资者不仅是法律制度的需求者和适用者,同时也可能成为法制改革的参与者〔17〕一般而言,公司法的来源有三种渠道:一是私人之间的合同(Contracts),二是精英立法(Elites),三是传统(Traditions)规则的沿袭。其中,私人合同的渠道实际上就是“当事人为自己立法”。See Robert C.Clark,Contracts,Elites,and Traditions in the Making of Corporate Law,Columbia Law Review,Vol.89,No.7(1989),pp.1703-1748.(即制度变迁理论所称的“第一行动集团”)。他们以经济效率为导向,通过对现有法律制度的自我修正,可以自发的形成一些超前于法制改革的新的市场规则。这种“失范的自治行为”虽然看上去与白纸黑字的法律条文格格不入,而且在司法层面上也经常面临效力否定和责任追究的命运,但是在另一方面,它却不可避免的构成了法制诱致性变迁的内生动力,进而对公司法发展产生实质性的推动作用。

三、公司法实践现象的规范分析

对于上文描述的实践现象,有必要进一步从理论层面对其进行规范分析,以便总结现象背后可能存在的一般规律,以及揭示这些现象对今后公司法制改革可能具有的新的启示。而且我们还需要明确:针对市场领域广泛存在的这些特殊现象(即“失范的自治行为”),哪些可以为立法机关所接受并最终被纳入法律条文?哪些需要继续予以遏制和消除?立法机关据以区分选择的标准是什么?

事实上如果我们深入市场机制的内部结构就可以发现,在公司法律实践问题上,立法机关与公司及其投资者之间一直存在着一种辩证的对立统一关系(一定程度上也可以理解为制度演化理论所称的“博弈关系”),〔18〕See① Andrew Schotter,The Economic Theory of Social Institutions,Cambridge University Press (2008);②Masahiko Aoki,Toward a Comparative Institutional Analysis,The MIT Press(2001).即前文已多次提到的管制与自治之间的矛盾:一方面,基于市场秩序和公共利益的考虑,立法机关在鼓励公司自治的同时必须建立一些市场管制措施以遏制公司及其投资者的投机主义;〔19〕正如戈登教授曾指出的,公司法的目的不仅是私人的财富最大化,而且也应当通过某些优惠政策引导公司从事公共服务。See Jeffrey N.Gordon,The Mandatory Structure of Corporate Law,Columbia Law Review,Vol.89,No.7(1989),pp.1549-1599.但是另一方面,由于个人私利的诱导,公司及其投资者在享有自治权利的同时,却又有规避法律进而牟取超额利润的动机。

图表3 公司法律实践中“立法机关”与“公司及其投资者”的关系基础

当然,立法机关和公司及其投资者的这种关系除了与各自的“利益/动机”不同有关之外,还与他们各自的“知识/经验”以及“意识/导向”的差别有关。一般而言,立法机关的策略以专业法律知识为基础,以理性主义为导向;而公司及其投资者的策略则主要立足于自身的实践经验,即以经验主义为导向。在上述这种对立统一关系框架下,我们可以进一步考察实践当中双方行为策略对公司法制变迁的具体影响。

首先,如果我们假定立法机关可以作为公共利益的忠实代表,〔20〕即假设不存在“公共选择理论”所认为的政府在立法活动中也可能存在私利的情况。那么他在立法过程中就需要全面平衡“经济效率与交易安全”、“公司自治与政府管制”以及“私人成本与社会成本”之间的关系,这些关系的内容在不同历史时期有不同表现。比如新兴市场经济国家在建立市场经济体制初期,交易安全和市场管制的价值取向往往会有所偏重(如中国1993年的公司法)。对应于公司自治和管制关系,立法机关可以分别采取任意法规范和强制法规范两种规范模式。〔21〕这些关系的平衡在公司法领域主要体现为“强制法规范”和“任意法规范”的结构问题。John C.Coffee,The Mandatory/Enabling Balance in Corporate Law:An Essay on the Judicial Role,Columbia Law Review,Vol.89,No.7(1989),pp.1667-1668.其中,任意法规范主要解决交易成本较低的法律问题,而强制法规范则主要解决交易成本较高的法律问题。

与此相关的,在强制法规范的范围内,立法机关一般还需要建立相应的行为监督和效力评价机制,它对于公司及其投资者而言具有行为导向功能,即无论动机是否善意,也无论结果是否给第三方带来外部性成本,只要公司及其投资者所采取的行为不符合强制法规范要求,都将被视为违法。〔22〕一般认为,法律强制性规范包括效力性规范和管制性规范,因此司法层面对公司法实践当中制度规避行为的“否定”也相应地包括两种模式:其一是直接否定当事人私下缔结的规避性合同的效力,进而按照合同无效的法律制度进行处理;其二是并不认定相关的规避性合同无效,但是否定当事人的行为方式,进而通过对当事人进行行政处罚等途径予以处理。但是在任意法规范的范围内,立法机关并不需要时刻监督公司及其投资者的具体行为。换言之,任意法规范主要体现为结果导向功能,只要公司及其投资者的行为不违背法律基本原则,也不给其他主体造成权利损害,其行为无论内容如何都将被推定为合法。就此而言,强制法实施机制所需要耗费的成本显然要高于任意法实施机制。

其次,如果按照科斯理论所揭示的,〔23〕See①Ronald.H.Coase,The Problem of Social Cost,Journal of Law and Economics,Vol.3(1960),pp.1-44;②Ronald.H.Coase,The Nature of the Firm,Economica,Vol.4,No.16(1937),pp.386-405.认为现实世界交易成本并不为零,那么进一步的推论是,交易成本将成为公司及其投资者在市场活动中必须重点考虑的问题。这里的交易成本广义不仅包括订立和履行合同的成本,也包括公司及其投资者可能面临的相关的法律成本。由于市场领域存在任意法和强制法两种规范,而这两种规范又意味着不同的交易成本,因此公司及其投资者往往会根据不同情况而采取不同的行为策略。在任意法领域,由于法律规范并不对商事行为本身构成额外的成本,因此公司及其投资者没有规避法律的必要。但是在强制法领域,由于法律规范平等的对所有公司及其投资者课以行为管制措施,而这些管制措施又将导致成本(比如公司设立登记和行政审查成本)的增加,因此对于偏好风险者而言,一旦成功规避强制法规范将意味着他可以节省更多的成本。事实上正如本文实证材料所描述的,在个人私利和投机主义的诱导下,以及由于法律机制总会存在不同程度的漏洞,市场实践中规避强制法规范的现象比比皆是。〔24〕这与“法律缺失理论”的基本观点相符。该理论认为,在法律制度缺失的情况下,市场内部将会自发产生其他制度(如社会网络、社会规范等)来满足实践的需求。应该讲,这种自发产生的替代机制有很大一部分最初即是通过法律规避行为建立起来的。See Avinash K.Dixit,Lawlessness and Economics:Alternative Modes of Governance,Princeton University Press(2007).特别是在立法滞后或者现有法律不符合市场效率需求的情形下,公司及其投资者规避法律的动机将更为强烈。〔25〕有研究甚至表明,实际上在很多情况下商人并不借助国家法律作为调整契约关系的依据。See①Oliver E.Williamson,The Economic Institutions of Capitalism,New York Free Press(1985);② Claire A.Hill,Bargaining in the Shadow of the Lawsuit:A Social Norms Theory of Incomplete Contracts,Delaware Journal of Corporate Law,Vol.34,No.1(2009),pp.191-220.

从逻辑上来讲,在规避强制法规范情况下,公司及其投资者既然没有按照法律的行为导向行事,那么他们必定需要另外建立一套新的模式,以此促成交易的进行。当然,这些新模式最初几乎都是个案式的,它主要由公司及其投资者通过各个具体的合同予以确定,而很少一开始即以制度的形式出现。因为制度是公共物品,由于“搭便车”问题的存在,个体的公司及其投资者一般不会主动投入成本去构建一项别人也可以免费使用的制度。但是,尽管如此,这些新的交易模式却仍然可能成为新制度的雏形。因为每一种新的交易模式只要经过市场实践之后被证明具有效率改进的功能,其他风险偏好者就可能自发地复制这种做法,并由此不断扩大其适用范围,进而形成具有一定普适意义的非正式制度。

在此意义上我们可以看出,市场制度的自发演进主要以公司及其投资者对原有制度进行边际修正和渐进改革的模式推进,这种模式最初发生的诱因主要是交易成本的降低,即公司及其投资者规避法律进而设计新交易模式所耗费的成本,必须低于他们按照现有法律规定进行交易所需的成本,否则他将缺乏冒险的激励。而在衡量制度改革成本的时候,公司及其投资者往往还需要把由此可能承担的法律责任(实质是机会成本)也考虑在内。故此,他们面临的整体成本结构将是:CT=CN+CL×PL+CO。其中,CT表示总成本,CN表示为了建立新交易模式而进行谈判的成本,CL×PL表示可能承担的法律责任与概率,CO表示其他可能发生的成本(如信息成本等)。

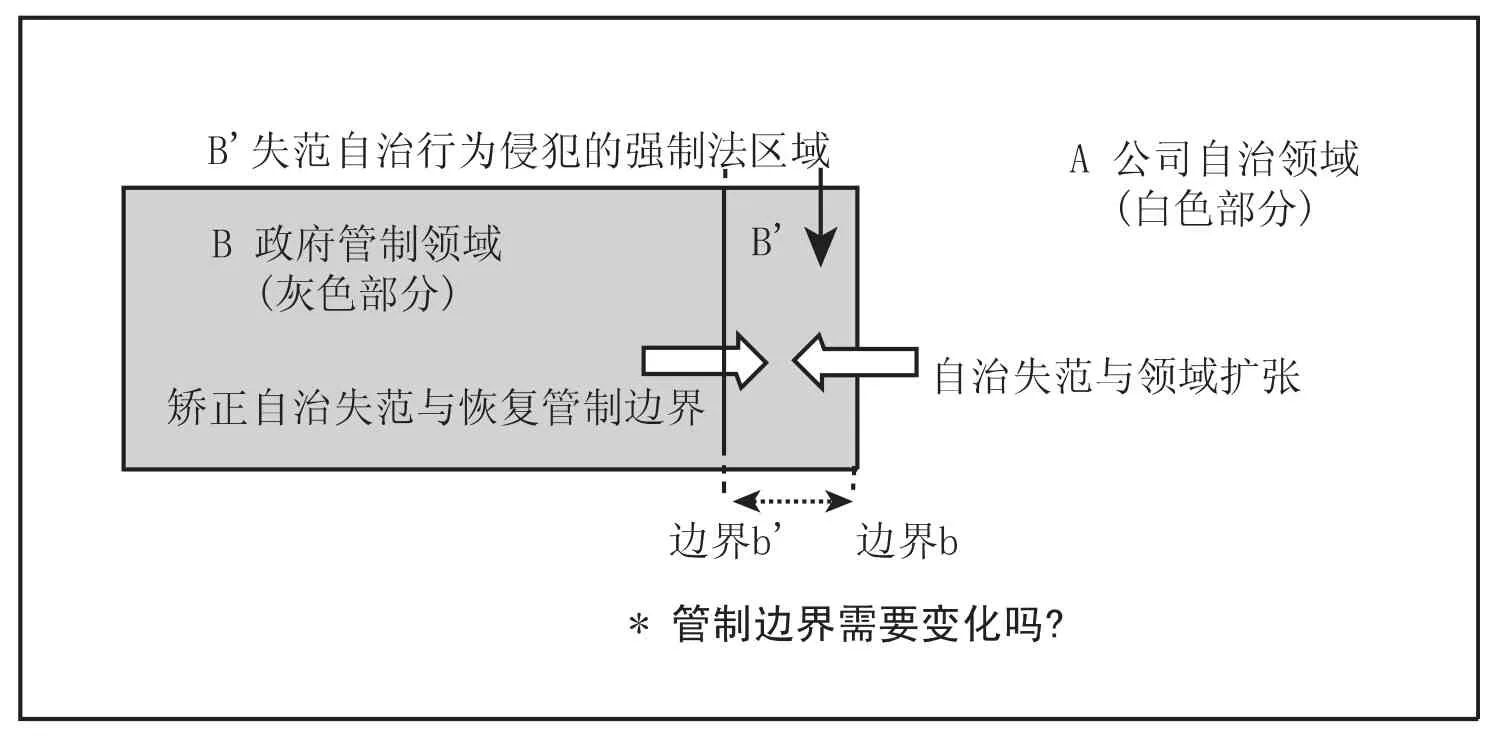

当然,在对立统一关系框架下,公司及其投资者通过法律规避行为所形成的这些新的交易模式(非正式制度)究竟能否为立法者所接受,并进而导致相关的法制变迁,在另一方面还要取决于立法机关的态度。由于公司法包括任意法规范和强制法规范两种类型,因此与其对应的,立法机关对规避强制法规范的行为也可以采取两种对策:①秉承“严苛主义”理念,严格依照已有的强制法规范否定规避行为,甚至为此进一步加强法律监督机制以杜绝类似现象的再次出现,以此确保管制领域不受失范自治行为的侵犯(在下图显示为边界b'恢复到b位置,B'区域重新回归B区域)。②接受“宽容主义”理念,认可规避行为,进而将被规避的强制法规范修改为任意法规范,或者直接删除强制法规范而不再做任何规定,由此从立法层面消除相关的规避现象(在下图显示为边界b退缩至b'位置,B区域出现限缩,B’区域并入A区域)。〔26〕这种策略选择的逻辑与立法者在面对社会规范时的处理方式是一致的。当社会规范对法律存在抵触性影响的时候,为了维护法律的可持续发展,国家要么需要增加法律实施的成本,要么对法律进行实质修改。See Francesco Parisi,Legislation and Countervailing Effects from Social Norms,Published in The Evolution and Design of Institutions,Christian Schubert&Georg Von Wangenheim(eds.),Routledge,UK(2006),pp.25-55.

图表4 公司法律实践中“自治”与“管制”的关系

一般而言,立法机关在进行策略衡量的时候,需要综合考虑以下几方面因素:

(1)市场的交易成本。立法机关制定强制法规范的初衷是解决交易成本过高而导致交易无法进行的问题。然而动态的看,交易成本在实践中是一个变量,因此在一些市场领域,随着科学技术的进步、〔27〕如电子投票系统的建立可以减少上市公司公众股东参与表决的成本。市场配套机制的完善〔28〕如商会职能的完善有助于企业的信用监督。以及投资者自身知识和经验的增长,〔29〕如投资者在考察某一公司资信能力的时候,逐步从信赖“公司注册资本”转向信赖“公司现有净资产”。相应的交易成本会自发降低。如果出现这一情况,立法机关可以考虑把原有的强制法规范改为任意法规范,从管制过渡到自治。〔30〕如前文分析的“股东出资与表决权比例”问题,我国1993年公司法的制定者可能考虑到公司资合性的本质特征,以及为了贯彻投资者股权平等原则,因此带有“父爱主义”的通过法定方式强制规定,股东表决权比例应当与股东出资比例同比。按照当时立法者的设想,在市场经济建设初期,这种强制法规范不仅可以避免股东为此进行过多的谈判,进而节省交易成本,而且有利于股东权利保护。然而后来的实践表明,其实在这一问题上股东之间的交易成本并没有想象中那么高昂;而且相反的,一些公司的股东之间反而愿意不按照出资比例来分配表决权比例。故此,2005年公司法的制定者改变了立法思路,把相应的强制法规范改为任意法规范,即允许股东通过章程自由约定表决权比例问题。

(2)新市场规则可能导致的社会成本。立法机关在观察市场交易成本变化的同时,还需要考虑自发性的新市场规则是否给第三方主体(如公司的非自愿债权人)带来外部性损失,以及是否增加社会成本。〔31〕类似的,波斯纳曾以有限责任和公司偿付能力问题为例,说明公司法律机制的设计必须充分考虑到第三人和社会成本问题。他指出,考虑到公司的有限责任可能产生外部成本——因为公司存在非自愿债权人(不仅包括侵权受害人,也包括税收机关和管理机构);而且考虑到破产本身是一种社会成本的增加而不仅仅是公司财产向债权人的转移(或者在债权人之间的转移),故此那种认为政府应当积极保护公司偿付能力的观点值得重视。See Richard A.Posner,Economic Analysis of Law(7th ed.),Aspen Publishers(2007),p.427.如果不存在这些问题,那么立法机关可以认可新市场规则的存在;否则仍然需要通过强制法规范来遏制这些市场规则的出现,甚至为此建立更强有力的法律监督机制。〔32〕比如1993年公司法没有规定“实际控制人”问题。但是实践当中,一些投资者通过让他人担任“名义股东”、自己作为“幕后操纵者”的方式,不仅同样达到控制公司经营的目的,而且在一定程度上也规避了原来公司法的一些责任条款。显然,这种规避法律的交易模式不仅没有降低公司投资者之间的交易成本,同时还侵犯了公司债权人的利益。故此,2005年公司法在完善公司高管人员(董事、监事、高级管理人员)信义义务规定的同时,还特别增设了有关“实际控制人”行为规制的强制法规范。

(3)法律的监督成本。强制法规范具有行为导向功能,立法机关必须为其建立配套的事前监督和行为责任机制,否则强制法规范将形同虚设。但是这些配套机制本身需要耗费高昂成本,因此在交易成本和社会成本这些变量保持不变的前提下,如果这些机制的运作不能发挥应有功能,那么立法机关应当重新考虑机制设计问题,以避免成本无谓消耗,其具体做法是把强制法规范修改为任意法规范,同时把事前监督和行为责任机制修改为事后监督和结果责任机制,或者直接删除强制法规范而不再做任何规定。〔33〕如1993年公司法为了避免出现公司设立泛滥以及损害债权人利益的情况,严格规定必须有两个以上的股东才能设立公司。但是随着市场实践的发展,投资者日益发现“一人公司”的效率优势,因此他们开始尝试通过“名义股东”的形式规避法律,进而设立了很多实质性的“一人公司”。在此背景下,由于发现违法现象的信息成本过于高昂,行政机关实际上很难有效地进行事前的法律监督;而且由于“名义股东”的存在,法律规避下的“一人公司”又容易在其他方面引发股权纠纷。考虑到这一情况,2005年的公司法改变立法思路,把事前行为监督改为事后责任监督,即允许投资者设立“一人公司”,但同时配套地建立“公司法人格否认”等制度,以此既解决了法律监督的效率问题,同时也可以减少股权纠纷的出现。

由此可见,在强制法规范领域,如果原先立法所赖以考察的交易成本已经自发降低,或者原有的强制法机制已不具有实施效率,而公司及其投资者通过规避法律建立的新市场规则又不存在损害第三人权利或增加社会成本的外部性(即整体上具有“帕雷托效率改进”功能),那么立法机关的最优选择应该是宽容的对待这些新的市场规则,并进一步考虑法律机制的改革;而不是单纯的因其具有自治失范的性质就漠视它可能存在的积极作用。就此而言,公司及其投资者自发创设新市场规则的行为实际上发挥了信息传递功能,它可以使立法机关及时地把握市场现状,进而使公司及其投资者与立法机关在法制改革问题上取得共识。

应该指出,公司法的这种诱致性变迁与市场经济自身的发展逻辑也具有一致性。事实上,传统以来信奉“经济自由主义”的制度理论研究者即大都倾向于以亚当·斯密的“自由市场经济理论”为逻辑起点,进而强调市场制度(包括公司法在内)的变迁在本质上都具有自发性、渐进性和效率改进性等特征。如哈耶克认为,市场秩序应当遵循自生自发而非理性设计和强制干预的逻辑演进;〔34〕See F.A.Hayek,Law,Legislation and Liberty,University of Chicago Press(1978).布坎南认为市场秩序是在各个市场主体自由交易的基础上自发形成;〔35〕See James M.Buchanan,Liberty Market and the State:Political Economy in the 1980s,New York University Press(1986).赫斯特认为是自由商业实践而非法律创造了市场秩序。〔36〕See James W.Hurst,Law and Markets in United States History:Different Modes of Bargaining among Interests,University of Wisconsin Press(1982).简言之,市场实践中“所有制度的产生、发展和最终形成在根本上都与亚当·斯密所描述的市场自发秩序相同”;〔37〕See Bruce L.Benson,The Spontaneous Evolution of Commercial Law,Southern Economic Journal,Vol.55(1989),pp.644-661.而且,由于自发性市场制度在其形成过程中一般都伴随着效率机制的检验和筛选,因此“富有效率的法律规则将在竞争和进化过程中逐步获得主导地位,而缺乏效率的法律规则将逐步被淘汰出市场。”〔38〕See Larry E.Ribstein,The Evolving Partnership,Published in Private Company Law Reform:International and European Perspectives,Joseph A.McCahery,Levinus Timmerman&Erik P.M.Vermeulen(ed.),T.M.C.Asser Press(2010),pp.23-56.上述观点表明,在规范意义上,只要存在市场经济实践,市场制度的诱致性变迁就将具有客观必然性。

四、公司法改革的路径检讨与前景展望

前文通过实证分析和规范分析两个层面,解释了法律规避情形下公司自治行为如何构成法制诱致变迁的内生动力,同时也揭示了公司法诱致性变迁路径与市场经济发展逻辑的内在一致性。这一论证主要依赖于对以往(2005年之前)中国公司法实践特殊现象的考察和分析。当然,对历史实践的这种关注本身并不是论题研究的最终目的,因为一切的现象分析都是为了透视背后的客观规律,而历史回顾则是为了更好地把握法制改革的未来。故此,如果从逻辑关系来讲,本文论题也可以视为当前学界普遍关注的中国公司法制结构性改革研究的一个前置性问题。它有助于我们在法理层面对法制改革路径进行必要的检讨。因为只有辩证的理解“自治-管制”的关系,以及真正地明确公司及其投资者在法制改革中的地位和作用,我们才能更全面地观察市场实践规律,更客观地理解市场主体行为,以及更合理地探讨法制改革的路径。

应该指出,公司法诱致性变迁的这些特点和规律在过去若干年的理论研究当中并未得到应有的重视。因为只要回顾一下以往的各种文献就可以看出,以“由上至下”的思路分析法制强制性变迁,〔39〕这种研究路径的典型体现是强调“立法中心主义”的主导功能,即主张国家制定法对商事活动的主动调整,以及制定法对市场经济发展方向的积极引导;其实质是事先把商法实践中的“立法机关”和“商人”定位为法律“供给者-需求者”的关系,认为立法机关通过理性设计的途径,足以充分地为商人提供商事活动所需要的各种法律规则,而商人在实践中所要做的则仅仅是接受并遵守这些法律。或者以“由外到里”的思路分析法律移植和制度本土化改造的研究成果几乎占据了绝大部分。〔40〕只要我们回顾若干年来的商法文献就可以看出,以比较法为研究思路,进而主张借鉴国外先进立法经验来促进中国商事立法的著述几乎占据了相关文献的绝大多数,而强调“商法属于舶来品”的观点也时常见诸文献;但与此相反,那些主张以中国市场实践为研究语境、以商人市场行为为观察对象、进而深入分析商人在市场实践中自发形成的市场规则的理论研究却并不多见。在不少学者看来,包括公司法在内的中国现代商法体系的发展特征应当是强制性变迁和法律移植,而不是诱致性变迁。归纳起来,这些主张的依据主要是:在市场经济发达国家,由于历史原因其商法制度大多来源于中世纪商人习惯(法)的演化,而商法秩序则大多遵循哈耶克所称的“自生自发逻辑”,〔41〕F.A.Hayek,见前注〔34〕。或者青木昌彦〔42〕Masahiko Aoki,见前注〔18〕。等人所称的“制度内生博弈路径”得以建立。因此从历史考查可以发现,在这些国家市场经济发展的起步阶段,立法机关的任务主要是确认实践中已经存在的、具有广泛民间基础的商事习惯法,而其立法的路径则主要体现为“从习惯法到制定法”、“从民间法到国家法”以及“从不成文法到成文法”。但是新兴市场经济国家(比如中国)则与此不同,由于其历史上缺乏符合发展市场经济的制度资源,而且客观上已存在从发达国家进行制度移植的可能,因此在这些国家市场经济发展的起步阶段,立法机关的任务主要是通过强制变迁以及制度移植的模式“由上而下”地构建起一套完整的商法体系,而不是通过诱致性变迁路径,先培育本土化的商事习惯法或民间法,待其成熟之后再将其转化为制定法,否则制度变迁的成本将过于高昂。

理论研究当中存在的这种问题与法制诱致性变迁的自身特点也有关系。比如哈耶克就曾指出(也正如本文实证材料所显示的),“虽然在经济学领域,亚当·斯密等人的观点已得到普遍认同,但是他们的主张在传统法学领域却几乎没有得到重视。”〔43〕See F.A.Hayek,Studies in Philosophy,Politics and Economics,University of Chicago Press(1973),p.101.原因在于,“无形之手”对市场秩序自发形成的促进作用一般可以通过价格机制清晰地反映出来,而它对相关法律制度循序演化的促进作用却并不明显。特别是在“法制现代化”背景下,人们更习惯于把法制改革的重任寄托在职业化的立法者身上,从而忽视了商人这一重要主体在法制变迁中的积极作用。关于这一点,美国学者威尔斯的实证研究也提供了有力佐证。他以美国闭锁公司法的发展历程为例,论证了美国现代公司法制的发展是立法者、法官、利益集团、公司及其投资者共同推动的结果,但由于公司及其投资者遵循的是制度诱致性变迁路径,其作用不如其他主体显著,因此很少得到理论研究的关注。〔44〕根据威尔斯的研究,美国早期的公司法体系仅包括适合于小型企业的合伙企业法以及适合于大型企业的公众公司法,而对于闭锁公司这种“中型企业”则没有专门立法。在此背景下,闭锁公司的投资者只能通过对当时法律制度的私下规避和自我修正,逐步形成符合闭锁公司发展需要的市场规则。经过长期的实践,立法机关最终接受了这些规则,并将其加工为专门的闭锁公司法。See① Harwell Wells,The Rise of the Close Corporation and the Making of Corporation Law,Berkeley Business Law Journal,Vol.5(2008),pp.263-316;②Harwell Wells,The Modernization of Corporation Law,1920-1940,University of Pennsylvania Journal of Business Law,Vol.11(2009),pp.573-629.

当然,诱致性变迁的这种“默默无闻”并不能构成忽视其存在的理由。相反,它对于公司法改革问题具有重要的反思意义。这种反思是指,在法制改革的路径选择方面,不应过分强调立法机关的理性设计能力和宏观调控能力,进而认为“由上至下”的强制性制度变迁即可有针对性地满足市场实践的需求,或者寄希望于通过增强法律强制力来提高法律实施效率;也不应该过分强调发达国家最新立法潮流的借鉴价值,进而认为通过“由外到里”的法律移植可以有效解决市场实践当中存在的问题。〔45〕新兴市场经济国家不能简单地从经济发达国家复制公司法,原因在于,后者的公司法体系是建立在发达的市场机制、法律机制、治理机制以及文化体制的基础上,而这些基础在新兴市场经济国家却可能并不存在。See Bernard Black&Reinier Kraakman,A Self-enforcing Model of Corporate Law,Harvard Law Review,Vol.109(1996),pp.1911-1982.事实上,多以“由下至上”的视角来观察本土实践当中公司及其投资者正在做什么(是否规避法律以及如何规避)、为什么这么做(被广泛规避的法律是否已不符合市场需求)以及他们在法律体系之外建立了什么样的替代机制(可能成为法制改革的范本)或许更有现实意义。因为当我们在司法层面广泛探讨法官如何面对“失范自治行为”这一难题的时候,不应该忽视造成这种困境的症结可能来自于立法层面,而不是公司及其投资者本身。否则,无论立法机关如何发挥理性的力量,最后制定出来的法律依然可能成为广受规避的空文。

对此,我们可以2005年公司法有关“公司主体制度”的规定为例进行深入剖析。2005年公司法延续了1993年公司法的传统,规定公司的法定类型仅包括股份有限公司和有限责任公司〔46〕2005年《公司法》第2条。(这也是对此前从德国进行法律移植的继续坚守)。在此基础上,为了体现法律规范的系统性,立法者在其他一些相关制度当中也进行了人为的区别设计。比如,为了表明两种公司在规模上的明显区别,新公司法虽然把有限责任公司股东人数的下限减少到一人,但却依然强制要求上限不得超过五十人;〔47〕2005年《公司法》第24条。相应的,为了彰显有限责任公司“小、快、灵”的特点,2005年公司法虽然允许自然人投资者设立“一人有限责任公司”,但“一人股份有限公司”〔48〕这里所谓的“一人股份有限公司”是指由一名发起人发起设立的股份有限公司。模式却仍属于禁止行列。〔49〕2005年《公司法》第79条。

然而,如果我们“由下至上”地从市场现状和投资者行为来观察——正如前文已指出的——在2005年之前,虽然当时的法律不允许自然人投资者设立“一人公司”,但实践中投资者通过“名义股东”的方式,完全可以规避法律进而建立实质性的“一人公司”;而这种规避行为所针对的对象不仅可以是有限责任公司,当然也可以是股份有限公司。因此有理由相信,2005年公司法限制自然人投资者设立“一人股份有限公司”的规定,仍有可能遭遇1993年公司法相关规定的命运,成为一项容易被规避而又难以起到有效监督功能的法律条文。类似的情况在有关“有限责任公司股东人数上限”的问题上也可能发生。因为,既然自然人投资者可以通过虚设“名义股东”来规避法律关于有限责任公司股东人数下限的强制性规定(即章程登记为多人,实际股东为一人),那么通过“隐名股东”或者“股权信托”的形式来规避法律有关有限责任公司股东人数上限的强制法规定当然也不是什么难题(即章程登记不超过五十人,实际股东可能超过五十人)。

我们还可以进一步考察2005年公司法在公司注册资本制度方面存在的问题。2005年公司法虽然降低了两类公司的最低注册资本额,但并未完全废除最低注册资本的限制;虽然开始允许公司注册资本分期缴纳,但是仍然坚持公司资本法定主义。〔50〕2005年《公司法》第23、26、77、81条。在立法机关看来,公司的最低资本和法定资本这两项制度具有“信号功能”,它可以减少投资者为了了解某一公司资信能力而支付过多的信息成本,因此即使这两种强制法规范需要消耗不低的法律监督成本,〔51〕如公司设立登记阶段的出资证明程序、公司经营过程的审计和年检制度等。也仍然符合效率原则。然而问题是,随着投资者实践经验的积累,他们已逐步明确公司注册资本与公司净资产的实质区别。在此背景下,最低资本和法定资本制度的“信号功能”实际上已大为减弱。因此,虽然立法机关为了维持这两项制度的实施效力而相应建立了强有力的监督机制,从而使公司及其投资者在这一问题上确实也难以规避;但按照前文所分析的,既然这种制度最初设计所针对的那些交易成本在实践中已自发降低,立法的功能已大为减弱,而维持其运作的监督成本却又仍然高昂,那么立法机关不如顺应形势,将相关的强制法规范修改为任意法规范,同时为此配套成本较为低廉的事后监督机制(如公司法人格否认制度就有此功能)。

类似的例子还有很多。比如在股东出资问题上,2005年公司法虽然放松了对非货币出资形式和比例的限制,但是相关的行政法规仍然排除股东以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等形式参与出资。〔52〕《公司登记管理条例》第14条。这种规定对于防止公司资本虚无化固然有积极作用,但如果回顾一下2005年公司法改革之前投资者规避旧《公司法》第24、81条规定的状况就可以发现,新公司法对这一制度的修改仍有改革不到位之嫌,它可能也无法摆脱被广泛规避的现实可能性。上述这些例子都共同说明了,对于公司法制改革问题,我们确实有必要从另一个角度来审视改革的理念和制度的修改:即以市场逻辑和效率改进为导向,以公司自治行为(尤其是通过法律规避形成的那些“失范的自治行为”)为切入点,以“由下至上”的诱致性变迁为路径,以及以交易成本、社会成本和法律监督成本作为立法决策的参考标准,由此来规划法制改革的方向和前景。〔53〕此前学界已有类似观点。如有学者认为:就公司治理和公司法而言,作为法律中的技术性规则并不存在所谓中国特色的问题。这部分是因为全球化的压力,也部分是来自于社会和市场的自身逻辑,判断标准就是应当以社会效率作为尺度。参见邓峰:“中国公司治理的路径依赖”,《中外法学》2008年第1期,页58-65。

五、余 论

在结束本文之前,有必要进一步扩展论题的视野,将其放置到中国市场经济建设与法制发展的宏观背景下进行一个简要的阐述和延伸。应该强调,本文主张“以公司自治行为为切入点来检讨和规划公司法改革路径”这一论点,与改革开放三十年来中国经济体制改革和现代法制建设的基本思路具有逻辑上的一致性,即强调制度的边际修改、渐进改革和稳步推进,特别是注重制度试验(试错)机制的功能,以此避免像俄罗斯等国家采取“休克式疗法”那样给体制改革带来严重的后遗症。这种“试验(试错)机制”的思路在法制建设中的主要体现是,由立法机关在体制内部主动采取“试点立法”的实践模式,即通过“行政法规、规章、暂行规定先行”或者“地方试点立法先行”的途径来试验新法律制度的科学性和可行性,此后再总结经验、完善立法,最后才以全国人大及其常委会制定基本法律的形式将其推广至全国范围内统一适用。

然而需要指出的是,法制建设“试验机制”的思路不能仅仅局限于国家立法体制之内,立法机关还应当遵循“制度变迁的多重逻辑”,〔54〕“制度变迁的多重逻辑”理论认为,制度变迁是由占据不同利益的个人和群体之间相互作用而推动和约束的,而不同群体和个人的行为受其所处场域的制度逻辑制约。因此,制度变迁的轨迹和方向取决于参与其中的多重制度逻辑及其相互作用。需要在多重制度逻辑的相互关系中认识它们的各自角色,在行动者群体间的互动中解读制度逻辑的作用,并关注制度变迁的内生性过程。强调变迁过程中多重制度逻辑及其相互作用,旨在解释中国社会正在发生的制度变迁现象。参见周雪光和艾云:“多重逻辑下的制度变迁”,《中国社会科学》2010年第4期,页132-150。广泛重视来自于民间(市场)的自发性的制度创新现象,〔55〕改革开放初期诞生的“农村土地承包经营制度”就是一个典型的成功例子。并从中汲取法制改革的积极因素。强调这一观点的根本原因在于,中国的经济体制改革不仅会导致利益集团的分化,并因此进一步导致包括法律在内的各种制度的变迁模式存在多种可能性,〔56〕比如有学者指出,在计划经济向市场经济转型的过程中,中国的制度变迁应当包括“供给主导型”、“中间扩散型”以及“需求诱致型”三种模式(阶段)。参见杨瑞龙:“我国制度变迁方式转换的三阶段论”,《经济研究》1998年第1期,页3-10。而且改革所引发的快速的社会转型和市场发展又不可避免地放大了法律滞后性的客观缺陷。在此背景下,由于市场本身对国家法律的态度正好可以起到效率检验、信息反馈、需求引导以及创新示范等功能,因此立法机关对于来自市场内部的自发性的制度修正和创新行为不应采取一概否定的态度。

由此可见,虽然我们不应该而且也一直没有倡导公司及其投资者从事法律规避行为,但正如本文所分析的,由于它本身具有客观存在的必然性,因此理性的态度应是积极地面对这一现象,而不是像“钻入沙堆的鸵鸟”那样假装对问题视而不见。在此过程中,我们不仅需要从法律适用层面考虑司法裁判的策略,同时也需要将视野扩展到立法层面,深入研究这些行为对法制建设的影响,并以此进一步完善立法对策。这不仅是中国公司法制改革的特殊命题,而且也应当成为整个市场经济法制建设共同关注的对象。