寻找远征军的女作家

◎李继锋

寻找远征军的女作家

◎李继锋

人们熟悉晓曙缘于2004年出版的一本名为《金三角的女人》的畅销书。书中描述了两个都市女性结伴走进金三角的亲身历程,这本30万字的纪实文学作品备受关注。

2005年的春天,作家晓曙再次踏上金三角的土地,为续写《金三角的女人》寻找灵感。然而缅北的一次奇遇,使之与远征军结下不解之缘,她的创作由此发生转变,关注起那些早已被人们遗忘的“最后的老兵”。

奇遇

那次奇遇发生在2005年初春,晓曙没办理正规出境手续,打扮成边民的模样由克钦邦边境口岸小镇进入缅甸境内。她通过腾冲猴桥的熟人牵线,托当地华侨雇佣了一辆皮卡车,沿着风光旖旎的尹洛瓦底江驶往密支那。

密支那小路的尽头有一座背靠山岗的房舍,锈迹斑斑的铁皮屋顶。在房后灌木丛中,晓曙看见一位独臂老人,身材瘦削,目光如炬,犹如风干老木头的脸上有种特别的神采。“女娃,中国来的哈?”浓重、响亮的四川口音。

老人用健在的右手和晓曙握手,有力,手背上的疤痕醒目,面容威仪。两尊长满苔藓和白色野花的墓陵沉郁地立在他的身后。午后的阳光,透过密林,青石墓碑上刻着褚色的隶体大字赫然醒目——“壮士离故土,肝胆照山河”,“祭战友金光雷”,“祭战友刘玉祥”。

老人叫林国伟,89岁,四川宜宾人,黄埔军校15期毕业,机械化师迫击炮连的一名战士。1942年,26岁的林国伟随远征军赴缅甸,与日军浴血奋战,战败后从野人山大撤退,进入印度被编入远征军驻印军。1944年,驻印军反攻缅北,在与日军的一次阻击战中,林国伟受伤留在缅甸。后为生存流落金三角,给某地方武装做军事教官。

林国伟与当地一名掸族女人结婚生子。凭着当年炮兵营练就的机械知识本领,开了个机械修理小作坊。这个60多年前出国征战的老兵,穷其积蓄,费尽周折,终于找到了牺牲在缅北荒山野岭的战友金光雷、刘玉祥的遗骸,在自己的屋后为他们树碑立墓。

“娃儿,走吧,回国后方便给问个话,我们年轻时出国打仗为了国家,如今一把老骨头想回家可不可以?”

山林晚风拂过老人稀疏的白发,渴望的眼神让人揪心。

寻找

匆匆的密支那之旅回国后,晓曙陷入浩如烟海的二战史料和远征军幸存者回忆录中。

2006年4月4日正午时分,晓曙站在腾冲和顺乡滇缅馆抗战馆的展牌前,一段黑色粗重的文字电闪雷鸣般击中了她:70年前,日军打响了卢沟桥第一枪。无数青年学生投笔从戎参加远征军,其中就有不少女学生。鲜为人知的是远征军撤进野人山的队伍中约有200个女兵,最后只有5个女兵走出了野人山。

晓曙决定去寻访这些女兵的故事。

2006年年初,凤凰卫视播出“野人山”幸存女兵刘桂英的故事。晓曙通过合肥电视台《晚间纪事》栏目组,找到刘桂英独居合肥的地址。中秋节,终于到合肥与88岁高龄的刘桂英相拥而泣,央视《半边天》栏目记者记录了这个过程。

随着刘桂英的故事在电视上播出,更多的抗战老兵及其家属开始与晓曙取得联系。追寻老兵当年的足迹,她远赴南洋的槟榔屿、太平洋的塞班岛,到泰北、缅北、滇西腾冲、龙陵、松山,寻访到20多位流落国内外的远征军老兵。

对于60多年前“二战”的记忆,晓曙决定要用纪录片的形式把这些老兵的影像留存下来。2008年冬天,在昆明中美友谊二战公园筹委会的支持下,她开始策划撰写《最后的老兵》拍摄计划,并邀约志愿者拍摄。

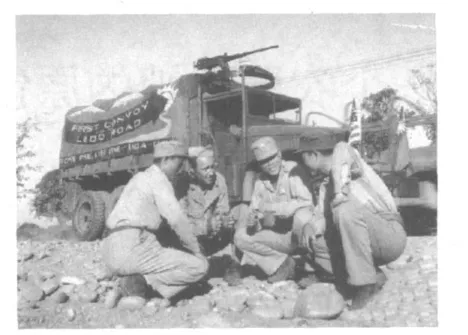

2009年初春,根据前几年寻访到的老兵线索,志愿者摄制组从昆明出发,奔赴滇西、缅北密支那,开始了《最后的老兵》的采访拍摄。在滇西采拍了15位老兵及一些历史见证人。在伊洛瓦底江畔的密支那,在远征军与日军曾经拼杀血搏的战场,采访拍摄了在异国他乡艰难谋生的四位老兵及当地爱国华侨等。

22克灵魂

“传说人的灵魂有21克,当这个人死去时,他的体重会减21克,但我更相信一些异于常人的灵魂,他们的灵魂有22克。”晓曙在小说《二十二克的灵魂》的题记里这样写道。

2009年11月25日远征军幸存者97岁的陈宝文老人去世。陈宝文黄埔军校十期毕业,两次长沙保卫战冲锋陷阵,滇西松山大战司令部任作战参谋,1946年留学美国西点军校,毕业于美国西点军校,为报效祖国,1949年从台湾回到故乡昆明。30年拉板车做苦力,抚养6个儿女,并翻译了近百万字的抗战历史文献,直到生命最后一息。

“抗战老兵们包括陈宝文,他们都有个心愿,那就是得到一枚相关部门颁发的抗日纪念章,但直到离开人世也没能得到。”回忆陈宝文,晓曙潸然泪下,“但我深信,功勋章就在人民心中。”

2009年志愿者摄制组一行人在缅甸密支那一座绿树环绕的餐厅见到了四位流落异国他乡的远征军老兵。老人们均近90岁,白发苍苍,步履蹒跚,眼里满含对回归故土的期盼,他们激动地一遍又一遍念叨着感谢祖国没有忘记他们。摄制组的人都背过头悄悄抹去泪水。

在缅北,日本的一些组织打着兴建佛寺的旗号,在密支那众多地点兴建“纪念日军18师团阵亡官兵”的慰灵碑、慰灵塔,甚至为阵亡的战马也修建了慰灵碑;太平洋塞班岛开满黄白相间的栀子花,面对大海若干林立的日军慰灵碑,刻着每一个阵亡军人的名字,甚至每个人的家乡、所属部队都记载完备。而不计其数的中国远征军将士的墓在上世纪70年代就已被缅甸政府铲平。

而国内昆明圆通山远征军烈士的墓地也在“文化大革命”中被毁,保山幸存的数十位中国远征军老兵每月靠100元的生活补贴艰难度日。坐落在腾冲城内的国殇墓园门前冷落车马稀,城外20公里处的热海温泉却是游人如织。

“中国远征军曾两次入缅抗击日军,前后有八万将士英勇牺牲,为国捐躯在异国的土地上,还有一些幸存的老兵因不愿加入外籍,又无法回国,晚年仍过着艰难的生活。”在今年全国“两会”上,全国人大代表、成都军区《西南军事文学》主编裘山山建议,搜寻中国远征军抗战烈士遗骸,迎接八万亡灵回国。

晓曙仿佛看到了希望,“说明我们的努力没有白费。”

摘自《彭城晚报》2011.4.15