自读课文教学“三要”

2011-01-01 00:00:00陈雪芳

语文教学之友 2011年1期

自读课文是初中语文教材的一个重要组成部分,几乎每一个单元中都有一到两篇,它对讲读课文中的语文知识有一定的巩固、拓展和迁移的作用。引领学生自主阅读这些篇目,对帮助学生掌握语文知识,培养学生的理解、感悟能力和创新能力有着重要的意义。

一、要避免三个误区

类似讲读。很多自读课文在课时的安排、知识点的讲解、教学手段的选取、教学结构的设置等方面都类同于讲读课文,造成学生无法摆脱教师的“搀扶”,不能独立地自主地运用讲读课文中所学到的知识来分析问题、解决问题,进而提高能力。

放任自读。虽有一定的课时安排,但是教师缺乏必要的目标导引,也没有具体的学法指导,更没有恰当的检查方式。结果是看似自主实则放任,看似热闹实则混乱。

忽略不读。在考试指挥棒的指引下,很多自读课文因为内容相对容易理解,考试时命题几率很小而被忽视,不安排课时教学,结果是白白浪费了课程资源,更谈不上学生自读能力得到培养。

那么,自读课文教学中我们应该注意哪些问题呢?笔者认为教师要摆正自读课文在教学中的位置,不能详细讲读,面面俱到,也不能放任自读或者忽略不读,要做到张弛有度、收发有致。

二、要优化自读环境

1.改变学习方式,力求自主、合作、探究。

倡导自主、合作、探究的学习方式,体现学生的学习主体地位是当前基础教育课程改革的重点之一,而自读课文则为此提供了一个良好的契机。自主学习是指以学生的主动构建为特征的高品质的有效学习,包括主动学习、独立学习和自我监控学习。课堂上教师要设法让学生对课文内容充满求知欲望,自主确定学习目标,调整学习计划,强化自我监控意识,让学生用自己的方式读课文,或精读或略读,或朗读或默读,通过具有个性特征的阅读途径来获得独特的阅读体验。

在自主学习的同时,要培养学生合作学习的意识。通常采用小组形式,同组学生协同努力,充分发挥自身及同伴的学习优势,以帮助自己有所提高。明代学者顾炎武说:“独学无友,则孤陋难成。”可见合作学习的意义。

探究学习是从自主、合作的学习探索活动中去发现问题、分析问题和解决问题,从而获得知识、技能、情感与态度的发展。教师要把学习的主动权交还给学生,给学生充分的时间和空间,让学生自由地设身处地地感受,自行探究问题、寻求答案,这样才能有“自读”的收获。

2.提供表达机会,鼓励质疑、讨论、交流。

现代教学论研究指出,从本质上讲,感知不是学习产生的根本原因,产生学习的根本原因是问题。没有问题就难以诱发和激起求知欲。古人说:“学贵知疑,小疑则小进,大疑则大进。”在自读课文教学过程中,教师要善于改变教师问、学生答的传统方式,鼓励学生在阅读课文的基础上自己发现问题、提出问题,这样就有利于激发学生认识的冲动性和思维的活跃性,训练学生的求异思维和创造思维。

剧作家肖伯纳曾说过:“倘若你有一种思想,我也有一种思想,而我们彼此交流这些思想,那么,我们每一个人将各有两种思想,甚至多于两种思想。”交流讨论可以丰富人的思想,激发人的创造性思维。教师要允许学生就某一个问题发表不同的看法,鼓励学生进行发散性思维,挖掘出文本内容的广度和深度。要善于抓住契机,运用多种方法引导学生顺畅地表达自己的观点。鼓励学生大胆说出自读之后的发现,文章内容、结构思路、写作手法、遣词造句等各个方面都可以,充分调动学生的知识积累,训练他们的表达能力和分析问题的能力。

3.优化评价机制,尽量鼓励、肯定、表扬。

苏霍姆林斯基说:“在人的心灵深处都有一种根深蒂固的需要,就是希望感到自己是个发现者、研究者、探索者。”学习过程中,教师如果给予学生适时的鼓励、肯定和表扬,会很大程度上激发其求知欲,及时调控、指正学生的思维,可充分发挥学生的主动性和创造性。特别要注意公正、全面、适度地评价学生的表现,实事求是、因人而异,语言要亲切明确,态度要热情诚恳。可以教师评,也可以由学生评,如果能贯穿学生阅读、讨论、交流的全过程,那么学生定能时时体验成功的快乐。

三、要掌握自读方法

张孝纯先生的“大语文教育”思想提出,阅读教学模式分为三个阶段:预习见疑、质询研讨、巩固深化。这个模式同样适用于自读课文。叶圣陶先生曾经强调:“要有一个练习的体系,学生到学校来就是来做练习的,别的课就是这样,通过练习,掌握知识,形成能力。语文课也应该这样,语文练习应该形成一个体系,课文是要配上去为它服务的。”因此,在自读课文教学中,要形成一定的训练模式,教会学生掌握一定的自读方法。

1.快速浏览,整体把握。

要求学生初读课文,理解文章内容,感悟文章内涵,主要明确“课文讲了什么(告诉我们什么)”这个问题,在此基础上理解文中透露出来的思想感情或审美情趣。例如阅读郭沫若的《石榴》,要求学生整体把握课文内容,在了解相关的时代背景之后,理解作者借对石榴外在特点和内在品格的描写讴歌我们中华民族的气节和高尚情操的主题。

2.仔细研读,理清层次。

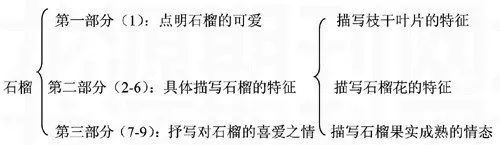

针对各种不同文体,结合相关的文体特征,细读课文,逐段理解文意,理清段落与段落之间的联系,理清文章框架结构,把握文章总体思路。如,《石榴》是托物言志类的散文,可要求学生细读课文,体会作者爱石榴、画石榴、赞石榴的结构思路,然后概括具体描写石榴的段落内容,画出结构示意图(见本页右下)。

3.圈点批注,品味感悟。

教会学生“眉批”、“旁批”、“总批”等方式,要求学生在阅读过程中运用各种不同的符号做好批注,及时写出自己对文章内容、情感、写法的理解和感悟。例如阅读《石榴》,提醒学生画出描写石榴形态美和精神美的句子,并赏析;画出文中比喻和拟人的句子,分析其表达作用;挑选学生认为写得最精彩或最深刻的句子,写出自己的品味和感悟等等。这样可有效提高学生的分析能力和表达能力。

4.提出质疑,归纳总结。

鼓励学生质疑,对同一个问题提出不同意见,有利于发展学生的求异思维,培养其创造能力。最后要求学生从文章语言、结构、写作手法等角度作一个总结,力求观点鲜明、语言通顺、条理清晰。

通过以上四个教学步骤,学生在自主合作学习的前提下,能充分交流讨论,在质疑、解疑的过程中达成自学目标。从基础知识的掌握到理解能力的培养,从课文结构的分析到写作手法的归纳,从整体内容的把握到表达能力的训练,各个方面都能得到锻炼和提高。

叶圣陶先生说:“教是为了达到不需要教。”讲读课文教学过程中,教师已经充分实施了“教”,而自读课文则是对“不需要教”的一个检验。教师应该在既定目标的指引下,把自读课文还给学生,通过多种手段激励学生主动阅读、思考、探索、创造,从而获取知识,丰富情感,提高能力。

参考书目:

① 刘永康主编《语文教育论》,高等教育出版社2005年8月第1版。

②郑金洲主编《课改新课型》,教育科学出版社2006年3月第1版。

③张国生、丁之风《大语文教育论集》,人民教育出版社2002年5月第1版。

(作者单位:昆山市秀峰中学)