大学生就业能力与企业需求探究

2011-01-01 00:00:00张威

理论观察 2011年3期

[摘要]近年来,在我国高等教育大众化快速转化过程中,大学生就业问题日益凸显,同时也受到了社会的高度关注。经调查发现,大学毕业生与日俱增,但其综合素质、就业能力等却良莠不齐,并且与用人单位的实际需求差距较大,因而制约了广大毕业生顺利就业。为此,我们应将大学生就业能力和企业需求作为出发点,深入剖析现今毕业生的就业能力,探索企业对人才的实际需要,提出对大学生就业具有指导意义的若干对策。

[关键词]大学生;就业能力;企业需求

[中图分类号]G647.38 [文献标识码] A [文章编号] 1009 — 2234(2011)03 — 0106 — 04

随着我国大学毕业生人数的逐年增加,我国的就业形势日益严峻。2003年,我国高校自1999年来,大规模扩招后的第一届高校毕业生进入劳动力市场,我国进入第一个大学毕业生就业高峰期。当年的毕业生人数为212万,到2010年大学毕业生人数已达到631万。高校毕业生人数逐年急剧增长,但用人单位需求则呈较慢增长、甚至下降趋势。大学毕业生增长比例与劳动力市场需求的增长比例不协调,两者之间的差距,导致用人单位的要求越来越苛刻,大学毕业生就业难度越来越大。另一方面,由于全球化与知识经济的冲击、劳动力市场变化以及金融危机的影响,也使得大学生就业形势更为严峻。这就对大学毕业生在新经济环境下的就业能力提出了更高的要求,大学生就业能力培养受到广泛关注。

一、大学生就业能力的内涵概述

就业能力的概念最早可追溯到20世纪中叶,世界各国研究团体和学者从不同的视角出发,对其进行了不同的定义,但最终还没有较统一的定论。美国教育与就业委员会给出的定义是,就业能力是获得和保持工作的能力。具体来讲,是在劳动力市场内通过充分的就业机会,实现自身潜能的自信。然而,国际劳工组织则给出了不同的结论,他们认为,就业能力是个体获得工作、保持工作、取得进步以及解决工作中困难的能力。我国学者对此有不同的见解和定义。他们认为,“大学生就业能力”是指,大学毕业生通过知识的学习和积累以及潜能的开发,从而实现就业、满足社会需求并且实现价值的本领。

由此可以得出,大学生就业能力不仅仅只是指毕业生获得和保持工作的能力,还应该包含处理工作中的问题以及实现个人价值的能力。总体而言,大学生就业能力,就是大学生在校期间通过学习获得相对的知识,通过实践获得相应的经验,从而锻炼出来的工作能力,是与社会环境以及个人素质等相关联的综合能力。具体而言,它的核心为基础能力、心理素质、专业能力、学习能力和实践能力五大方面,它是一种以素质、技能、经验、心理等各方面为依托,能够满足社会需求、实现就业理想、展现自身价值的素质群。

综上所述,高校毕业生的就业能力是指其获得工作、进行工作、解决问题以及在工作中磨练成长所需的各项能力的总和。

二、大学生就业能力现状分析

(一)大学生就业能力发展的主要特点

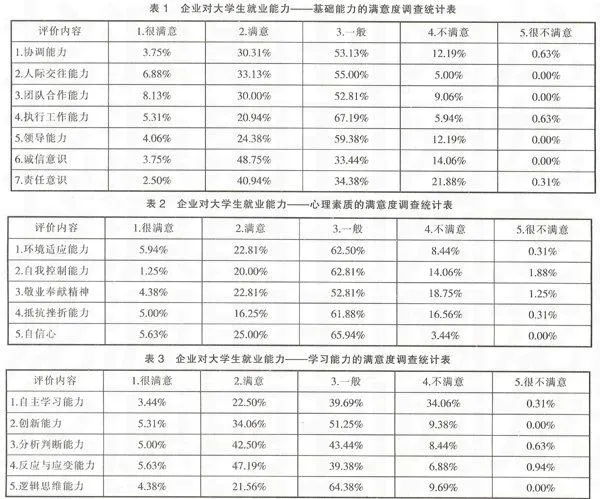

根据浙江经济发展的状况以及自身所具备的条件,我们挑选了宁波、温州、绍兴、台州四地为主要调查地,通过实地走访、问卷调查、座谈采访等形式,就企业对于大学生的就业能力需求展开了全面调查。我们从就业能力的涵义出发,结合大学生就业的特殊性和劳动力市场的具体情况,将大学生就业能力有针对性地划分成几个主要因素,而后又划分成众多个详细的小因素,并将其打乱,最终分为专业基础知识、计算机应用、外语能力、人际交往能力、应用写作能力、创新能力、环境适应能力、解决问题能力、执行工作的能力、自我控制能力、抵抗挫折能力、自主学习能力、诚信意识、责任意识、职业规划、相关工作经验、敬业奉献精神、协调能力、团队合作能力、商业意识、领导能力、分析判断能力、逻辑思维能力、反应与应变能力、自信心、对所在企业的忠诚等。

调查结果显示,在大学生就业能力的众多因素中,企业评价最高的是计算机应用能力,达到了65.94%(包括很满意和满意),从中可见计算机的普及所带来的巨大效应。而评价最低的是自主学习能力,有34.37%的企业对此表示不满意和很不满意。可见,大学宽松式的教育并没有让学生养成良好的自主学习习惯。再对调查数据进行具体分析,从中可以发现大多数大学生就业能力主要有以下几个特点:

1.基础能力欠缺

基础能力包括协调能力、人际交往能力、团队合作能力、执行工作能力、诚信意识、责任意识等。现在,相关企业和各用人单位都要求大学生毕业生能够具备各种基础能力。在调查中发现,几乎所有用人单位要求大学生首先必须具有执行工作的能力。而用人单位对大学生在这方面的满意度(包括很满意和满意)却只有26.25%。

从数据中来看,当前大学生在求职过程中还存在着诸多的问题,其人际交往能力、协调能力、责任意识、团队合作、领导能力都有待进一步提高。

2.心理素质较弱

心理素质对于现今竞争激励的社会来说是至关重要的。然而,由于社会的发展、生活条件的提高,青少年多在优越良好的环境中成长。而且一个家庭只有一个孩子的现实状况,使得家长对孩子过分溺爱,过分保护,这让青少年在面对困难时表现出软弱和胆怯。在调查中,诸多企业负责人都提到了这点。现在的年轻员工对于新的工作环境适应能力差,抗挫折能力低下,遇到磨难,首先想到的不是直面问题,寻找解决方法,而是习惯性地逃避甚至产生轻生的念头。比如,富士康员工跳楼事件,就充分说明了这个事实。

所以,当前大学生在学习专业知识的同时,也要锻炼和提高自身的心理素质。身心刚强也是打开求职大门的重要因素之一。

3. 学习能力不强

学习能力包括自主学习能力、创新能力、分析判断能力、逻辑思维能力、反应与应变能力等,是自我求知和发展的能力,即用有效的方法获得准确的知识,并将其转化为自身能力的一种本领。学习能力也可理解为是一种适应新的生活、工作、学习环境的自我调节能力,是其他能力获得、形成和进一步发展的基础。因此,绝大多数企业更看重大学生的学习能力,学习能力强的人更具有潜在的才能和成长的空间,并且能够较快地适应企业的工作及熟悉企业的文化。然而从调查数据可见,当前部分大学生在自主学习能力、逻辑思维能力、创新能力等方面都没有得到用人单位认可,这已成为制约其成功就业的主要障碍之一。

4.专业素质低下

所谓专业素质,是指从事某种具体的实践性活动所必须具备的特殊品质。大学生专业素质低下的原因可从两方面分析。从客观上讲,专业素质是由各高校专业设置和人才培养模式决定的。但是,目前某些高校某些专业的设置呈现滞后性,与社会现实和需求脱轨,开设的课程缺乏专业性和合理性,教师授课水平参差不齐,从而致使学生专业知识不完备,专业素质差。而从主观上分析,部分大学生在学习过程中敷衍了事,主动性和积极性不高,导致专业知识和技能不扎实,造成了就业竞争力的低下。

此外,原先的热门行业由于过多人的哄抢,人才需求趋于饱和,使得该行业的人才分流到其他行业。然而,其专业不对口,这也是造成专业能力不足的因素之一。

5. 实践操作不足

众所周知,现今的高校教学大多偏重于课堂和理论教学,缺少社会实践和实际操作能力的培养。而社会现状却是,多数用人单位都要求应聘人员具备一定的工作经验,或者大都优先考虑具有实践能力与技能的大学人才。因为他们认为具有实践经验的人员适应性强,能够马上胜任工作。但事实截然相反,多数大学毕业生不仅实践能力低下,而且还心高气傲、眼高手低,令不少用人单位产生反感,以及产生抗拒心理,从而造成大批毕业生无法适时就业。

数据显示,大学生的职业规划、相关工作经验、解决问题能力等,都是企业所要求的就业能力,而他们的满意度却不是很高。可见,各大高校和大学生都需要从自身的不足之处中寻找突破口,加强实践能力的锻炼以及工作经验的积累。

(二)大学生就业能力发展存在的主要问题

1.对就业能力缺乏应有认识

一方面,广大学生不够重视自身就业能力的发展。在问卷调查和采访过程中,我们总结得出,当前大学生最需要提高的就业能力为相关工作经验、职业规划、自主学习能力、逻辑思维能力、环境适应能力、自我控制能力、商业意识、解决问题能力、领导能力、敬业奉献精神、专业基础知识、抵抗挫折能力、执行工作能力等。这十三个相关就业能力的满意度均低于30%(包括很满意和满意)。

另一方面,大部分高校弱化了对大学生就业能力的教育,过分注重学校毕业生的就业率。只将就业协议书作为评判学生就业与否的标准,不重视学生的实际就业能力以及其就业单位的状况。高校没有将大学生看作是能动的就业主体,而被看作是就业的被动者。所以,高校没有从根本上认清大学生就业难的本质。

2.学生的职业适应水平不高

学校环境相对封闭,与社会的生活环境存在着较大的差距,又加之学生仍处于不完全成熟的阶段,缺失足够的社会经验,导致在学生和就业者之间的角色无法顺利转换。部分大学生在毕业踏入社会时,会产生矛盾期,产生怀疑、退缩的倾向,这是缺乏自信心的表现。当前,高校的就业指导工作不够完善和全面,没有从一开始就引导学生建立正确的择业意思,导致部分学生对即将从事的职业缺少了解,在求职中表现出盲目性,无法适应社会激烈的竞争。

然而,我们从调查所得的数据以及对相关人士的访问中发现,大学生的职业适应能力已成为用人单位考虑的核心内容之一。这不仅在某种程度上对他们能否成功就业起决定性作用,而且对他们未来的发展也起到至关重要的作用。

3. 对成功就业的理解产生偏差

在我国,对大学生成功就业的理解是,学生在大四未毕业前,提早求职并与用人单位签订劳动合同。而这种就业往往是随意的、盲目的,不仅把学生的就业期望值给压低了,还会错估学生的实际能力。学校为了保证毕业生的高就业率,指导和动员毕业生过早签约,没有给予学生充沛的时间进行充分长远的考虑,使得部分学生失去了更好的就业机会。美国等西方发达国家的状况却截然不同。他们所理解的成功就业,不只是毕业找到工作那个时段的签约率,他们没有固定的就业时段,大学生毕业生与其他劳动者一样,都是通过普通的劳动力市场来解决就业问题。从而避免了某些高校强迫学生与企业签约用来提高该校签约率的状况发生。

三、 提升大学生就业能力的对策

(一)培养大学生的基础能力,提升自身素质

大学生活相对自由和宽松,多数大学生只专心完成专业技能的学习,而忽略了基本能力的锻炼。研究表明,大学生就业的基础能力是与其思想品德、团队合作能力、学习能力等方面密切相关的,是其素质、能力的综合反映。因此,大学生应取长补短,平衡自身各方面的能力,时刻注重素质培养并形成良好的行为习惯。

而作为育人单位的高校,应该强化并落实素质教育,积极开展各类活动,并鼓励学生参与。高校也可以专门开展就业基础能力的培养,引起广大大学生的关注和重视,让基础能力走向专业化。例如,可以引入成功学教育(又称励志教育),教育人们去认识和改善自我,从而获得信心去拓展事业,实现人生目标。

(二)增强自我效能,提升就业心理能力

自我效能感是美国心理学家班杜拉提出的一个心理认知概念,是指个人对自己在特定情境中,是否有能力去完成某个行为的期望,它包括结果预期和效能预期两个成分。从性质上看,自我效能感是一种自我调节能力,是影响个体行为和事件结果的关键因素。因此,可以利用自我效能感来作为提升学生解决问题能力和抵抗挫折能力的有效方法。

首先,高校应有意识地营造和谐的生活和学习环境,在校园中力求形成良好的校风和学风,为自我效能的提升塑造有利的氛围,从而有助于学生心理能力的提升。同时,高校应开设心理健康课程,时常展开心理咨询和指导工作,提升学生的自我效能。其次,引导学生进行合理的自我定位。只有制定适合自我的目标,付之行动并将其实现,才能不断地激发学生奋斗的激情。否则,如果自我定位过高,只会增强学生的挫折感,使其丧失信心。所以,要培养学生适时调整心态,强化自我。

(三)转变教育理念,强化大学生专业就业能力

当今社会,新知识和新科技的发展日新月异。高校VjkTb6erkAQfBCvNf0V7Rg==设置的课程应与社会需求接轨,并随时关注该专业的最新动态,所授的学科内容应该反映学科的最新发展状况,让学生了解最前沿的学科知识及其发展趋势。同时,还要根据时代科技的发展,来制定综合的人才培养方案,以此扩大毕业生的就业范围。

首先,高校转变教育理念应该以职业为依据,以就业为目标,以教学质量为标准,将就业意识渗入大学教育的始末。其次,改变传统教学模式。在完善专业课的前提下,增加选修课教学,根据学生的兴趣爱好和就业需要来挖掘其潜在才能,提升其综合技能。高校根据社会实际需求,制定教学计划,实施教学环节,构建课程体系,完善知识结构,注重学生能力培养。

(四)促进学生自主学习积极性,提升自我竞争力

自主学习是与传统的接受学习相对应的一种现代学习方式,其实质是以学生作为学习的主体,倡导学生主动参与、实践、分析和探索,激发学生的独立性和创造性,培养学生的交流、合作能力。“自主学习”其实就是学习主体自立、自为、自律的学习。它强调授予学生“渔”的本领,而不是光光给予学生“鱼”。

高校应该出台相应政策,鼓励大学生参与科研创新活动,提高学生自主学习能力。在搭建学生科研平台,支持学生参加科技项目及课题立项的同时,积极引导学生走出校门,到对口单位锻炼个人能力,将自我所学应用到实践之中,做到理论联系实际。这不仅锻炼了学生自学、探索和研究的能力,更为将来工作上的学习和创新打下了坚实的基础。把狭义的自主性学习广泛化,充分调动自我积极性,提升自我竞争力。

(五)加强对外联系,提高大学生的实践就业能力

高校在教学过程中要强化社会实践环节,大力开展“第二课堂”。同时,鼓励学生积极参加科技文化活动,适时接触社会,提升其创新品质,拓展其就业方向,以此积累社会经验。

首先,高校要与用人单位、高校与其他高校之间建立合作机制,定期组织学生去进行实践,为学生搭建实践平台。并且在教学设置中,提高实践课程的地位,把课堂教学、社会实践、实习调研等教学环节有机结合,实现从知识型人才向应用型人才的转化。其次,邀请企业相关负责人到高校与大学生进行交流,有针对性地指导学生进行职业规划;也可邀请单位参与设置学生的实习、实践课程,改革和完善相关制度,开展产、学合作教育。这样,不仅能充分满足企业对人才的需求,更有利于提升高校课程的科学性。再者,鼓励学生自主创业,开展创业教育,以创业促进就业。高校可举办模拟创业大赛、讲座等活动,吸收具有创意、新意的创业想法,并为其提供适量的场地、资金,让学生提前在校园中体验创业过程。让学生了解创业、尝试创业,最终成功创业。

四、小结

提升大学生就业能力是政府、社会、学校、学生四方共同的责任。政府应采取措施,出台相关的条例和法规,为大学生提供有力的政策保障;社会应以更宽容的心态接纳大学生并提供相应的就业机会,为大学生创造良好的就业环境;高校应深化教育体制改革,创造良好的育人环境,为大学生更好地就业提供学习平台;大学生自身应刻苦学习和实践,不断地拓展自身的就业能力。总而言之,各个主体应发挥自身的能动作用,形成主体间的良性互动,从而解决大学生的就业难问题,实现高等教育和社会的可持续发展。

〔参考文献〕

〔1〕陈晓美,朱小茼,李丽娜. 关于大学生就业能力培养的若干思考〔J〕. 中国电力教育,2010,(13).

〔2〕吴立爽. 对大学生就业能力的若干思考——以宁波市为例〔J〕. 宁波大学学报:教育科学版,2007,(02).

〔3〕曹春琴. 对自主性学习及其意义的思考〔J〕. 牡丹江师范学院学报:哲社版,2006,(04).

〔4〕陈爱. 毕业生就业市场调查与分析——以温州大学为例〔J〕. 温州大学学报(社会科学版),2008,(01).

〔5〕崔畅,林娅琪. 大学生就业能力分析及对策建议〔J〕. 黑龙江对外经贸,2010,(05).

〔6〕曾湘泉,牛玲. 大学生就业能力与就业战略〔J〕. 中国大学生就业,2009,(04) .

〔7〕李忠君,张玉萍. 试论提高大学生就业能力的主要经验和做法〔J〕. 人力资源,2010,(12).

〔8〕陈秋余. 提高大学生就业能力对策浅析〔J〕. 中国电力教育, 2010,(21).〔责任编辑:唐守祥〕