“城市记忆工程”开展现状的调查与分析

摘要:本文通过对城市记忆工程开展的现状及所面临的问题、发展的趋势等方面进行统计调查,旨在阐释“城市记忆工程”的产生及其发展是与社会经济、档案事业发展的大背景分不开的,它在发展过程中形成的诸多特点既是它的优势又是它深入扩展的局限因素,全面了解和认识这些因素,是具体分析“城市记忆工程”与我国档案事业发展之间关系的重要基础。

关键词:城市记忆工程;现状;调查;分析

“城市记忆工程”的提出,缘于中国文联副主席、当代著名作家和画家冯骥才为“抢救天津老街”而发起的“历史文化考察与保护”活动。2002年,青岛市率先提出“城市记忆工程”,在其示范效应的推动下,武汉、广州、上海、大连等地也相继推出“城市记忆工程”项目。据不完全统计,目前,我国开展“城市记忆工程”的城市已有十几个大中小城市,而且,不断有新的地区加入到这一行列中来。这一活动正呈现逐层推进的良好发展势头,“由自发走向自觉”,不断丰富和发展“城市记忆工程”的内涵,为完整地记录和追寻城市发展的历史轨迹作出自己的努力。本文主要是通过对城市记忆工程开展的时代背景及其开展现状的一些情况进行调查和分析,为我们全面认识和了解“城市记忆工程”与我国档案事业发展之间的关系奠定基础。

1“城市记忆工程”开展的时代背景

1.1消失的城市记忆。随着城市化进程的加快和社会经济的不断发展,城市的面貌发生了翻天覆地的变化。在人们生活水平提高的同时,许多具有民族风格和地域特色的老街区也毁于一旦,代之而来的是千篇一律的高楼大厦,少数保存较为完美的城市古街坊区也因城市规划不科学而变得面目全非。近20年来,我国很多城市进行了大规模的旧区改造,采用的几乎都是“拆除重建”的单一模式。其中,不少城市甚至发生大规模拆除历史保护街区和优秀保护建筑的严重情况。如福州发生拆毁三坊七巷和朱紫坊历史街区事件;襄樊宋明城墙一夜之间被夷为平地;“遵义会议”会址周围的历史建筑被一拆而光;曾是明代抗倭前线、清代“鸦片战争”主战场和近代民族工商和外贸史上名扬海内外的宁波商帮发祥地——孕育和记载着昔日光荣的定海古城,近年却在“旧城改造”的名义下被大规模破坏。城市的历史文化在丧失,特色在消亡。正像《北京宪章》所指出的那样,20世纪是一个“大发展”和“大破坏”的时代,城市中的“建设性破坏”始料未及,屡见不鲜。

1.2社会呐喊:“抢救老街”。当代著名作家和画家冯骥才先生非常关注历史文化名城和历史街区的保护。面对具有六个世纪的天津老城面临被彻底拆除的命运,他痛心疾首,发出“手下留情”、“抢救老街”的呐喊。冯骥才先生的呐喊代表了社情民意,他是众多关心城市历史文化保护人士的杰出代表。更多的人开始意识到城市历史文化风貌保护问题的重要性和迫切性,这为档案部门开展“城市记忆工程”提供了扎实的社会基础。但社会对城市记忆的保存和传承缺乏延续性,缺少一个有力的、权威的实施主体,这也为档案部门开展“城市记忆工程”提供了良好的社会条件。

1.3“档案部门主动为城市留下记忆大有可为”。2002年3月起,青岛市档案部门正式启动了“城市记忆工程”,计划用4年左右的时间建立起一个全面反映青岛市基本面貌的多媒体档案信息数据库,与互联网互联,面向社会开放。2007年,“档案与城市记忆”论坛在上海市档案馆举行,来自十多个不同城市的档案工作者互相交流了在城市记忆工程建设中的经验和体会,并进一步探讨了档案部门在构建城市记忆中的作用,推动城市记忆工程更好地开展下去。国家档案局副局长段东升在会议中指出,用“记忆”诠释档案起码有三个现实意义。一是可以增强公众保护档案的自觉意识,且更容易拉近档案与公众的联系;二是可以增强社会和公众对保仝档案文献遗产的责任感;三是有助于档案部门拓宽档案资料收集工作的视野。档案部门开展城市记忆工程,不仅是对档案工作自身的一种创新,也是保护和传承城市历史文化的一种负责任的行为。

2“城市记忆工程”开展现状及其分析

2.1“城市记忆工程”的“生存”现状。结合2007年在上海举办的“档案与城市记忆”论坛的报道以及网络搜索,据不完全统汁,目前,我国开展“城市记忆工程”的城市己有北京、上海、天津、重庆、武汉、广州、沈阳、太原、长沙、福州、大连、青岛、柳州、南通、苏州、威海等50个大中小城市,而且,这一活动正在逐步地扩展,不断有新的地区加入到“城市记忆工程”的行列中来。如,上海的黄浦区、闸北区,辽宁的朝阳市,山东的荣成市,安徽的宣城,江西的彭泽县,等等。在所调研的50个大中小城市中,“城市记忆工程”的实施主体为直辖市、副省级市、地级市的城市有47个,县级市的城市有3个;“城市记忆工程”以综合档案馆为实施主体的城市有43个;以城建档案馆为实施主体的城市有3个;以市政府、大学为实施主体的城市有2个:其他如澳门基金会、上海特奥执委会为实施主体的共2个。可见,“城市记忆工程”目前主要集中在大中城市开展,在小城市和乡镇还有很大的发展潜力;大多数实施主体是综合档案馆,部分是城建档案馆和社会其他主体,综合档案馆与其他社会主体合作开展的城市有6个。因此,综合档案馆在“城市记忆工程”的开展过程中具有一定的优势,但需要进一步加强与其他部门的合作能力和范围。

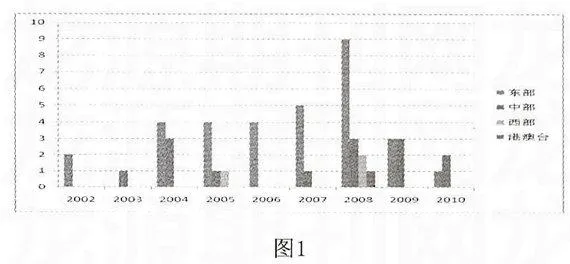

从“城市记忆工程”开展的地域分布上来分析,将其开展的地域范围按照东部沿海、中部内陆、西部边远地区、港澳台来划分(1987年,国家“七五”计划首次提出“我国经济区域按东、中、西三大经济地带或地区”的划分方法,东部包括辽、京、冀、津、鲁、苏、沪、闽、浙、粤、桂、琼12个省市区:中部包括内蒙古、晋、吉、黑、皖、赣、豫、鄂、湘9个省区;西部包括川、黔、滇、藏、陕、甘、青、宁、新、渝10个省区。“七五”以来,国家基本上是依照这种划分来制定相关政策措施的。在之后的全国“九五”计划和2010年远景目标纲要中,国家仍采用这种划分方法)。其中,东部沿海地区,包括辽宁、山东、河北、北京、天津、上海、江苏、福建、广西:中部内陆地区,包括湖北、安徽、湖南、河南、内蒙古、江西、黑龙江;西部边远地区,包括四川、宁夏、重庆。可以得出下图(图1)。

在港澳台档案部门的官方网站上,则很少有城市变迁发展方面的信息,他们更多是提供市民查阅利用的一些档案信息。那么,他们又是如何看待在城市变迁的过程中,档案部门的职责和作用的昵?本文就这一问题向香港历史档案馆作过调查。香港政府档案处相关负责人的答复是:“(香港)历史档案馆的职能是鉴定和保存具有历史价值的档案和资料。我们现时管理超过100万项历史档案及图书资料,记录政府不同方面的工作、政府与市民之间的交流和沟通,以及推动香港转变和发展的主要事件和活动。这些藏品来自300多个政府部门、民间团体和个别市民,涵盖的内容,包括金融、商业、教育、交通运输、土地发展、法律和社会事务。此外,政府新闻每年都会出版《香港年报》记录香港在各方面的发展。在政府新闻处的网页内,还可以找到更多最新的香港发展记录。历史档案馆保存有政府刊物,图书馆亦保存了《香港年报》,以供市民查阅。”因此,由于港澳台地区档案部门的具体职责和政府部门的职责分工存在一定的差异,他们与内地各省市档案馆在对待城市变迁的问题上采取了不同的做法。

在所调研的50个大巾小城市中,其中,东部沿海地区的城市有32个,中部地区的城市有14个,西部地区的城市有3个,澳门1个(澳门“城市记忆工程”开展的情况,目前查阅到的信息量太少,因此,没有展开论述)。从上图中,我们可以看出,“城市记忆工程”在东部地区开展的情况无论是数量还是时间的持续性都高于中部地区,中部地区开展的情况高于西部地区。这种差异跟我国经济、社会发展存在地域上的差异,及其社会公众社会心理的变化等因素有一定的关系。首先,档案部门开展“城市记忆工程”,无论是否得到一定的资金支持,档案部门都需要调用一定的人力、物力、资金去具体负责实施。其次,“城市记忆工程”的最终目标是为了向社会公众展示档案反映、诠释、表现社会变迁的真实性、权威性、形象性等,这就需要借助档案展览、论坛等一定灵活的方式来实现。这些活动开展精彩与否,往往跟档案部门社会活动能力的强与弱有着直接关系。最后,“城市记忆工程”能够继续深入开展下去的最根本动力则是社会公众的认可和支持。改革开放30周年,我国社会经济发生了巨大的变化,社会公众在一定程度上都存在着怀旧情绪和今昔社会生活对照的社会心理需求。只要档案部门能够充分利用好档案馆藏资源,能够迎合和满足这种社会需求,就一定能够得到社会公众的认可和支持。目前,“城市记忆工程”的开展虽然还受制于社会、经济、文化等诸多要素的牵制,但我们可以肯定的是,无论一个城市经济发展如何,都需要追寻自己的“根”和“魂”,都需要拥有自己的记忆。只要“城市记忆工程”不断地拓展自己的范围,就能够进入一个更加广阔的领域。

2.2“城市记忆工程”开展的内容及其特点。根据调研,“城市记忆工程”的主要内容是记录城市面貌(包括城市的地名、风俗文化、城市面貌对比等)的城市有33个;工程从档案资源建设(包括档案的收集、征集,档案资源的开发利用等)着手的有33个;记录城市发展中重大事件的有9个;从服务社区到服务社会的有1个。其中,城市记忆工程在城市面貌的记录方面和档案资源建设有多数是重合的。可见,“城市记忆工程”目前还处在记录城市面貌这一初始阶段,还只是以档案资源建设的一个手段来影响档案事业的发展。“城市记忆工程”的进一步发展还需更具前瞻性和权威性的理论作指导,进一步向更深层发展。

在对“城市记忆工程”的认识方面,共有35个城市采用“城市记忆工程”这一名称;3个城市采用的是“社会记忆工程”;5个城市采用的是“记忆工程”;其他的名称有“抢拍石家庄”、“特奥记忆墙”、“城市记忆影像工程”、“城市记忆开发工程”、“城市数字记忆工程”、“城市记忆”、“记忆经典南通工程”等。由此可知,城市记忆已经得到了大多数档案部门的认可,这为档案记忆观在实践领域的进一步发展提供了很好的实践基础。

从“城市记忆工程”开展的时间及总量上来分析,我们可以得出上图(图2)。从图上分析,

“城市记忆工程”自2002开展以来,经历了若干个峰谷,目前所处的情况不容乐观,但总体是呈上升趋势。在2008年,“城市记忆工程”开展的情况达到了最高值。结合当时社会发展的背景,我们可知,2008年,是“改革开放”3jxiCSxGlIukMUSXYvApAJUCjudzCJvL1M9QxFhb372M=0周年的纪念周年,全国各地都在开展各种形式的纪念活动。城市记忆中包含了丰富的图片、资料,可以展示“改革开放”30周年的伟大成就,“城市记忆工程”在这样的社会背景下,充分发挥了它的资源优势。这也是形成工程发展的最高峰,而之后又出现较大滑坡的一个重要原因。一方面,这说明“城市记忆工程”的发展情况跟社会发展的政治、文化需求有着密切的关系。另一方面,这也表现了人们对工程的认识还不深入,只是将它作为一个宣传政绩的献礼工程或者作为提高档案社会认知度的一次性工程,还没有认识到城市记忆对档案事业各方面长远的影响。这也是工程发展中遇到的一个“瓶颈”,如何实现人们对工程认识上的突破,还有待于档案记忆观的进一步普及和“城市记忆工程”的深入推广。

2.3“城市记忆工程”开展的政策支持。“城市记忆工程”是一项复杂的社会工程,档案部门作为实施主体,只有得到社会的认同和其他部门的支持才能出色地完成这项任务。从“城市记忆工程”的发展过程可以看出,“城市记忆工程”的实施得到了各地领导的重视和社会其他部门的协力配合。根据调研,可以得出以下表格。

下面的表格显示的只是一部分城市的情况,其他城市如武汉市启动“城市记忆工程”是由市长亲自提出动议的;朝阳市则明确提出实施“城市记忆工程”需要联动的单位,详细列出资源信息采集工程、城市变迁记录工程、重大事项采集工程、档案资料征集工程、地域文化抢救工程、人物数据采集工程联动单位的名单。南通市档案局的朱江,在2007年“档案与城市记忆”论坛中总结经验时说,要使“城市记忆工程”获得满意效果,档案部门就要与社会形成多种互动。互动不仅可以引起社会更多的关注和支持,同时,还能深化“城市记忆工程”,将城市记忆活动的成果融入丰富多彩的社会生活中,在社会经济、文化等领域发挥档案的独特作用。

2.4“城市记忆工程”所带来的社会效应。在开展“城市记忆工程”的过程中,各个城市结合本地域范围内的历史文化和人文积淀,以各自鲜明的主题开展了各具特色的活动。如北京市档案馆从胡同入手梳理城市记忆,在小胡同里做大文章:广州市城建档案馆以城市各类景观图片和“鸟瞰广州”航拍成果展展示不同时期广州城市面貌的历史变迁和发展历程;上海市则在2005年的《上海市档案事业发展“十一五”规划》中,提出以档案资源抢救、馆藏档案数字化、城市数字记忆、档案开发服务等四个子项日,抢救性地收集有关上海城市发展的具有永久保存价值的各种形式的档案资料,完整记录上海城市发展的历史轨迹,为构筑和完善城市记忆、塑造城市文化和城市精神提供服务。

随着“城市记忆工程”的不断深入开展,“城市记忆工程”的目标也从开始的主动记录城市变迁,保存城市发展记忆,拓展到挖掘区域历史底蕴,拓展档案资源建设,围绕民生工作,提高服务能力等方面;“城市记忆工程”的内容也从以城市历史街区、遗迹和建筑原貌拍摄建档为主,拓展到建立、抢救、征集、整合有关城市形成、建设、发展各方面的各种载体的档案及其信息;“城市记忆工程”开展的方式也从传统征集拓展到网络征集,举办展览、论坛、比赛等。如由青岛市委宣传部、市档案局和青岛人民广播电台主办的“追寻城市的第一个脚印”活动,历时一个月,57300多位市民通过青岛电台新闻频道、青岛传媒网和青岛广播电视报参与推荐,后经专家评定,最终投票选出60个“新青岛记忆”。

3结语

通过对“城市记忆工程”实践情况的具体分析,我们可以看出,“城市记忆工程”中档案资源建设、开发利用方式的创新等,都对档案部门和档案工作者拓展工作思路、提高服务能力具有一定的启示意义。工程虽然取得了一定的成效,但我们更应该看到它存在的问题。要突破工程发展存在的瓶颈,我们有必要进一步对档案记忆观进行研究,用“档案记忆观”的理论来指导工程的深入发