“隐私秀”

如果说在网络上晒隐私是一种单纯的情感宣泄,那么时T流行的“隐私秀”现象则是一出别有用心的闹剧。在这个娱乐至死、商业无孔不入的时代,晒隐私、曝家丑或者显得微不足道了。

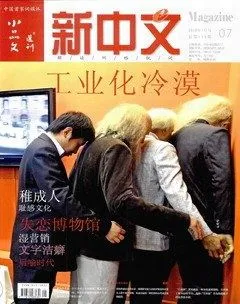

“隐私秀”是指通过自身的语言、行为来达到作秀的目的。时下,心理情感类真人秀节目火遍中国内地。这类节目,借助专业的制作手法,让嘉宾“晒隐私”、“曝家丑”,以满足观众猎奇与窥私的心理,争取更多的眼球,从而使普通人的隐私变得娱乐化、商业化。

“隐私秀”现象

继热闹一时的“真人相亲”节目之后,心理情感类真人秀节目现在又火遍大江南北:上海东方卫视《幸福魔方》名动一时,安徽卫视、湖南卫视、贵州卫视分别精心打造《第12夜》、《8090》、《人生》等一系列心理情感类新节目。

这类节目,大多是请来事件当事人讲述个人和家庭隐私,以至双方在荧屏上、镜头前当面对质、争论,又借助主持人、专家的穿插提问,形成煽情的情节和悬念。其实,所有情感类节目甚至访谈类节目都可以算是“窥探”隐私。

“隐私秀”引争议

这些普通人秀出来的隐私已经被市场严重的娱乐化、商业化。一些情感类节目借助专业的制作手法,让嘉宾“晒隐私”、 “曝家丑”,以满足观众猎奇与窥私的心理,争取更多的眼球。

然而,在大曝普通人隐私的同时, “隐私秀”节目本身的造假隐私也渐被曝光。尽管一些制片人“真人真事”言之凿凿,但不可否认的是,找演员当“托儿”出演当事人的例子并不鲜见。

湖南卫视《8090》有一期节目,被眼尖的观众一下子抓住了“小辫子”,指认出某当事人是由演员扮演的。对此,有网友调侃说,请电视台千万别低估观众的智商。

作为电视真人秀节目,真实性应该远比可看性重要。这一点,国家有关管理部门态度明确。早在2008年底,国家广电总局就曾向全国地方台发出“整改令”,规范情感类节目,禁止其低俗化,其矛头之一,就直指“演员制造”。

“隐私秀”评论

在社会转型期,家庭、社会矛盾错综复杂,心理情感类节目由于触及人们心里“最柔软的部位”,因而观众多,影响大。有影视专家指出,情感类节目首先应该坚守“真实”的底线:节目应该真实,不能欺骗观众;同时,节目中涉及的心理内容也必须是真实科学的专业知识,不能让伪科学通过电视传播误导公众。造成恶劣的影响。

除了真实,作为大众媒体,电视更应该讲“道义”。一些情感节目,为了制造看点,过多涉及经济纠纷、家庭暴力、包二奶等社会不良风气;一些话题,在边缘题材的选取上过于集中,有悖传统伦理道德;有些是个案,不是普遍现象,放大当事人经历的曲折程度,讲述一些耸人听闻的故事,丧失了媒体的良知。

南京师范大学教师王少磊说: “情感类节目之所以吸引观众,就在于它的真实性、原生态,发乎于真情实感,如果导演过度,甚至通过编造故事,请演员来演,观众的眼睛也是雪亮的,节目吸引力必定大打折扣