领先企

你是一家领先企业吗?如果你正在犯文中所说的六种错误,可能已经离增长停滞的那一天不远了。

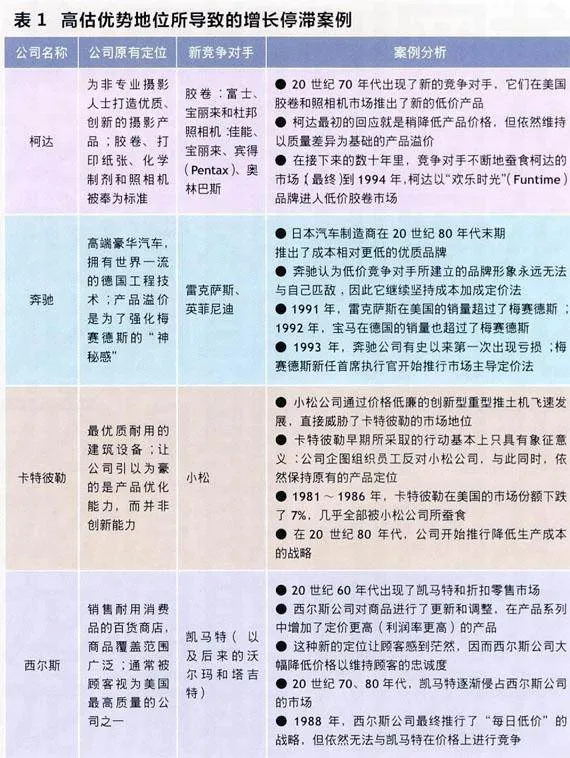

过去50年内的《财富》100强企业普遍存在“增长停滞期”。其中罪魁祸首就是这些企业普遍高估了自己的优势地位。在不清醒的高估状态下,面临低成本竞争对手的挑战,或者顾客对产品的价值判断发生巨大转变时,公司不能作出正确有效的回应。这就是为什么很多大型企业突然会因为所谓的“颠覆性竞争对手”而深陷困境。(见表1)

高估自身优势地位的企业通常有6种表现形式:对竞争对手的破坏性定价反应迟缓、高估已有品牌的保护作用、创新成为束缚、固守利润率、对需求转变失察、过度关注传统竞争对手。

对“破坏性定价”无动于衷

对实行“双低”(低价格、低质量)产品战略的竞争对手无动于衷,这是大公司高估自身优势地位的第一种行为。卡特彼勒就是因此被低端竞争对手小松打败的。

20世纪80年代初期,卡特彼勒遭遇了日本制造商小松公司的挑战。小松公司推出了价格低廉且具有创新性的重型推土机,直接向卡特彼勒的市场领先地位发起攻击。在最初5年内,虽然市场份额被小松蚕食,但卡特彼勒管理层依然认为这种因为低成本和低质量产品所引起的市场份额丢失会趋于稳定,不会对自己的高端产品市场造成冲击,因此仍坚持高端产品的定位。公司主席李·摩根说:“小松公司的产品定价比卡特彼勒低至少10%~15%,这正好体现了两家公司的产品价值在彼此眼中的差距。”但到1986年,卡特彼勒在美国的市场份额下滑了7%,几乎全部拱手让给了小松公司。卡特彼勒的营业收入增长率也跌至一位数,它不得不调整战略重心,降低生产成本。

高估品牌的保护作用

面对竞争冲击时,优势地位的企业通常会求助于品牌资产这把保护伞。美国运通、可口可乐、亨氏、金宝汤公司等,在面临竞争对手通过低质量产品发起的冲击时,会认为自己花费数十年时间培育起来的品牌资产能对产品溢价起到保护作用。例如,博登公司最初的定位是“质量最可靠的乳制品生产商”,但当消费者逐渐信赖本地品牌和商场自有品牌时,博登公司的定位开始失去优势。

宝洁公司是品牌管理的典范,但也发现了自己品牌保护的局限性。该公司在20世纪90年代初期遭遇了增长停滞,众多产品系列受到价格更为低廉的商场自有品牌的冲击。1992年末到1993年初,宝洁一些标志性品牌的市场份额也出现了下滑,包括汰渍、佳洁士和帮宝适。时任宝洁公司首席执行官的是埃德·阿尔兹特,他对公司犯下的错误非常坦率。他曾在《华尔街日报》上写道:“我们的系统中有太多并未能创造价值的成本,我们将其转嫁给了消费者。这是顺境带来的弊病,也影响到了顾客对品牌的忠诚度,因为在消费者看来,我们品牌的质量和功效并不能充分体现出价格差异。”

阿尔兹特于是推行了一项价值定价运动,取消了流程中的众多行业折扣和激励措施,同时关闭了公司147家工厂中的30家,由此削减了3个管理级别,裁员1.3万人(即12%)。他的继任者约翰·白波再接再厉,进一步削减了公司的品牌数量,推出了一项名叫Organization 2005的重要计划,重点关注全球化的品牌管理。

宝洁公司的增长停滞是“比较隐蔽的”。从1991~1999年,公司市值增长虽然受挫,但依然取得了超过30%的增长,收益也稳步上涨。公司在本世纪初一直保持着健康的年增长率。

固守利润率

一些大公司在面临激烈市场竞争时,固守对利润率的追求,反应滞后,导致市场份额急剧下降。康柏公司与菲利普·莫里斯公司(现为奥驰亚集团)在20世纪90年代初期同时遭遇了停滞。当时两家公司都有近40%的利润率,但面对日趋剧烈的竞争,它们拒绝放弃对高利润的追求,直到市场份额突然急剧萎缩,两家公司才幡然醒悟——必须挣脱利润的束缚,寻求利润率和市场份额之间的新平衡点。这两家公司随后都对重要产品进行了大幅度降价,夺回失去的市场份额,并相应调整了管理绩效评估体系。

创新成为束缚

优势企业遭遇停滞的第四种错误行为,是在面对新的低成本竞争对手时反守为攻,企图在创新上超过竞争对手。通常情况下,企业占领优势地位的商业模式适合于循序渐进式的创新,以此不断建立产品溢价能力。当市场上出现成本更低的竞争对手时,受到创新束缚的公司很少重新思考公司的成本基础,降低产品价格,反而会认为这是新一轮的产品改进机会。

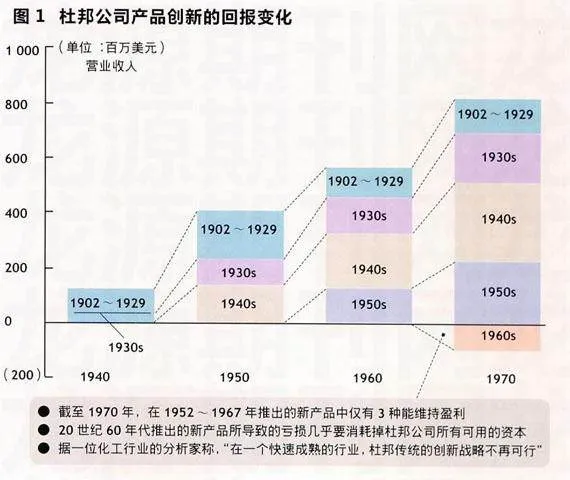

例如杜邦公司的创新战略一直很成功,其不断开发的新产品总是成为接下来10年中营业收入的有力贡献者。然而,20世纪60年代,杜邦的新产品导致的亏损几乎要消耗掉公司所有的可用资本。几十年来,这个问题是首次出现的。原因在于,杜邦在发展过程中一直扮演着“新产品和服务的开创者”角色,受到该商业模式和文化的限制,在进行战略选择时,高管团队会完全排斥与创新无关的战略。公司的成本结构建立在产品创新的基础上,管理层不会去考虑降低利润率或成本的其他战略选择。这时候创新成为一种束缚。(见图1)

对需求的转变失察

许多公司作了复杂的市场调研和分析,却未充分重视新出现的市场行为或顾客偏好,继续依赖于那些已经式微的产品或服务特性。如果竞争对手强调那些尚未得到充分认识的差异化特性,就会占据上风。

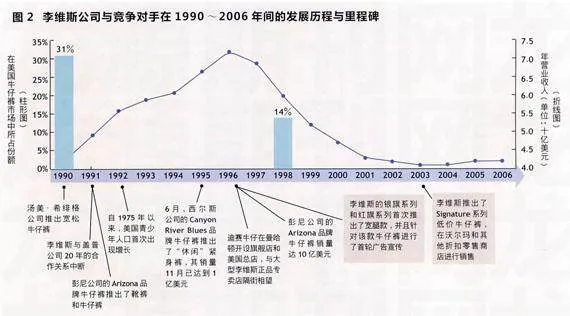

李维斯公司在20世纪90年代的最初5年时间内,营业收入获得了显著的增长。当时李维斯与盖普公司(Gap)及许多经销商的关系岌岌可危,同时许多设计师和零售商都向高端和低端市场推出自己的牛仔裤产品,但李维斯的营业收入增长依然强劲。在李维斯看来,只要营业收入保持健康的增长势头,即使市场中出现商场自有品牌和顶级设计师的产品,这些威胁也都在可控范围之内,不必加以理会。当营业收入增长开始走下坡路时,李维斯的市场份额已经丧失近半,公司此时才发现其零售战略成本过高,产品线已经与高端和低端的牛仔裤市场脱节。

李维斯的高管并不缺少市场数据,问题在于如何从纷繁复杂的信息中发现预警信号。李维斯的经历显示,不到火烧眉毛,公司通常不会对威胁作出反应。20世纪90年代末期,时任李维斯公司首席营销官的戈登·尚克(G0rdon Shank)不无遗憾地承认:“我们没有注意到问题出现的信号,或者说我们在自欺欺人。”(见图2)

过度关注传统的竞争对手

不管何种原因制约了对自身优势地位的“防守”,大企业的“进攻”有一个共同的特征:过度关注传统的竞争方式和竞争对手。大企业通常是行业内的垄断者,与一小群知名竞争对手来回争夺市场份额,轮流占据上风。公司的垄断地位几十年来一成不变,而公司的竞争评估指标和对竞争对手的情报收集都紧紧围绕着这种垄断地位来进行。出现的新颠覆性竞争对手会带来截然不同的商业模式,但大企业几乎对它们都视而不见。

此类案例非常普遍。吉利公司一直将目光放在华纳一兰伯特制药公司的动向上,后者在20世纪70年代收购了舒适公司,并购买了威金逊品牌的经销权。然而同时,吉利对比克公司新推出的一次性剃须刀视而不见;70年代末期,施乐一直纠缠于|BM和柯达公司对其高端复印机业务所带来的威胁,忽视了理光和佳能在低端市场所制造的强大威胁;20世纪80年代,锐步将关注点放在了拉吉尔公司对自身时尚鞋定位带来的威胁,却没有注意到耐克此时正凭借集时尚和运动性能于一体的产品特征而急速发展……在所有这些案例中,高管层并非没有充分注意到新竞争对手的出现,传统的竞争历史禁锢了思想。

“优势地位羁绊”背后的错误假设

对于高估优势地位的公司管理层而言,他们的行为背后有一系列关于顾客、竞争对手和市场趋势的战略假设。它们最初都是正确有效的,但在某个时期之后,便不能再反映现实情况了。导致高估优势地位的各类战略假设都值得我们研究和分析。在分析自身战略假设的有效性时,高管团队可以将这些分类作为起点和提纲。

关于顾客的错误假设

◆核心顾客不会愿意为了更低的价格而放弃产品的部分性能:

◆面对“性能较低”的产品或服务带来的低价挑战,不断的产品改良能帮助企业应对挑战,保证产品溢价:

◆顾客始终会注重产品性能的不断改进,并乐于为产品改进支付溢价:超越市场需求并无风险

关于竞争对手的错误假设

◆低端竞争对手永远无法满足核心顾客在性能上的需求,也无法与公司在产品或服务特征的改进上相媲美;

◆品牌资产、销售人员的规模和经验,以及经销网络等方面的优势将阻挡低端竞争对手的前进道路;

◆低端市场是可以选择放弃的,竞争对手对低端市场的蚕食导致的市场份额下降是有限的,不会影响到主流的细分市场:

◆对竞争的关注重点应该放在传统的竞争对手上,留意它们的产品和市场营销活动:关于竞争情况的对比对象应以大型的竞争对手为基础。

关于市场趋势的错误假设

◆低端市场是可以选择放弃的,竞争对手对低端市场的蚕食而导致的市场份额下降是有限的,不会影响到主流的细分市场:

◆对竞争的关注重点应该放在传统的竞争对手上,留意它们的产品和市场营销活动:关于竞争情况的对比对象应以大型的竞争对手为基