新课改背景下的高三地理专题复习策略

新课改倡导学习对生活有用的地理,学习对终生发展有用的地理。新课程背景下高考会越来越注重能力的考查,尤其注重学生利用地理基本原理、规律解决实际问题的能力。在高三地理复习中,学生要注重生活中的地理、热点问题和地理原理、规律的结合,提高自己分析、论证和探讨地理问题的能力,开阔自己的答题思路。下面本文以“农业专题”为例,谈谈新课改背景下的高三地理专题复习策略。

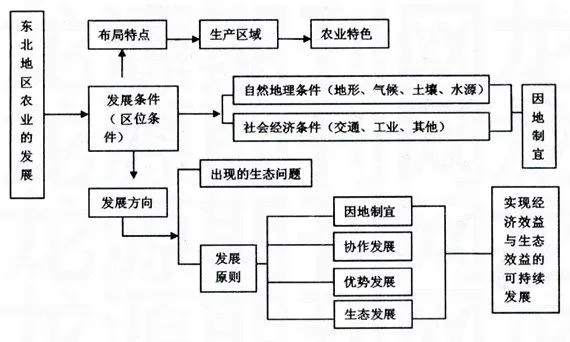

一、通过复习东北农业区域发展的基本思路,让学生学会分析区域农业发展的方法,学会知识的迁移

教师通过引导学生对右图经纬网和等高线的分析,引入该地区为东北地区三江平原。我们在学习东北农业区域发展时,是按照如下步骤进行的:

教材中给的是东北的案例,我们在复习其他地区如华北、西北、青藏、南方或是美国、中亚、西欧等地区农业的可持续发展时都可以按照上面的思路来分析。虽然各个地区自然和社会经济条件各不相同,农业发展的方向、布局特点、环境问题也不相同,但只要我们都能按照协作发展、优势发展、生态发展、因地制宜的原则来合理利用农业生产,就能达到经济效益和生态效益的双丰收。

二、通过热点探讨,提高学生分析问题与解决问题的能力

观察近几年的高考试卷不难发现,高考文综卷大量引用课本外的知识和丰富的社会生活素材作为载体,形成新的问题情境,构成新的设问角度,使命题“从知识立意”转向了“能力立意”。因此,我们的复习内容也应以能力立意为主,收集热点问题。力求热点问题与地理学科紧密联系。高考命题设置的情境和背景材料是不定的,但对地理热点问题的出发点和落脚点均在课本上。所以,将专题复习定位于利用地理原理、规律解析热点问题,可提高学生解决问题的能力,开阔学生的解题思路。本文列出几个热点问题让学生探讨,力图全面提高学生的各项能力。

热点探讨1:据河南日报报道:在“三夏”生产的关键时刻,2010年6月9日至10日。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝就“三夏”生产和农业农村工作深入长葛市、许昌县农村和郑州市调研并主持召开农民和基层干部座谈会。他强调,“三农”问题始终事关全局。稳定粮食和农业生产,保持农产品价格基本稳定,对于管理好通胀预期,实现今年宏观调控的目标至关重要。我们要从全局和战略高度。深刻认识抓好今年粮食和农业生产的特殊重要意义,毫不松懈地抓好今年的“三农”工作。

请同学们思考温家宝总理为何到河南来视察农业生产?

热点探讨2:哥本哈根会议召开在即,中国政府11月26日公布了控制温室气体排放的行动目标——到2020年全国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%。2009年12月9日,中国参加哥本哈根气候变化大会代表团在《京都议定书》第五次缔约方会议全会上就清洁发展机制议题作了重要发言。

全球气候变暖对农业有什么影响?

热点探讨3:

材料1:继冠生园月饼、苏丹红、齐二药、阜阳奶粉、激素蔬菜等的事件曝光被处理后,同样的问题又发生在三鹿身上,甘肃等地陆续报告多起婴儿泌尿系统结石病例。

材料2:2009年12月28日电 中央农村工作会议12月27日至28日在北京举行。农业部部长韩长赋全面部署了2010年要重点做好的十个方面的工作:切实保障粮棉油糖稳定发展,统筹推进“菜篮子”产品协调发展,大力强化农产品质量安全工作,切实加强重大动植物疫病防控和农业防灾减灾工作……毫不松懈地抓好“三农”工作,继续为改革发展稳定大局作出新的贡献。

围绕我国食品安全、“菜篮子工程”等这些关乎每个人生活的问题,谈谈怎样保证我们的食品安全?

在探讨“温家宝总理为何到河南来视察农业生产”时,学生提出河南是我国农业大省,粮食总产量占全国的十分之一,小麦产量占全国的四分之一,同时也是商品棉、芝麻、花生的主产区之一,农业生产地位十分重要。

教师引导学生按照东北的农业区域发展思路来分析目前华北能成为我国粮棉油基地的区位因素。学生首先按照先分析自然地理条件再分析社会经济因素的原则,联系华北平原的地形、气候、土壤得出结论。在分析完有利因素时,教师要提醒学生不要忘了分析不利因素(限制性因素)和治理措施。接着在分析社会经济因素对农业的影响时,教师可以先提问一位同学让他说出东北农业发展的社会经济条件是从哪几个方面分析的,由此同学们得出从工业、交通、人口密度等方面分析。然后再让大家结合华北的工业、交通、人口密度等来分析华北的社会经济条件对农业的影响。还有,在分析完华北的区位因素后,教师可引导学生分析华北农业可持续发展的方向,提示学生在小麦主产区、棉花、城郊农业、农产品加工等方面思考。最后,小组讨论完后,派代表发言,让其他同学补充。

在分析过程中,学生学会了区域对比,了解了区域差异,明白了华北和东北地区农业发展的限制因素。学会了利用学过的同一类型问题——东北农业区域发展来分析另一地区农业区域的发展,学会了同一类型知识的迁移。

在讨论气候变暖对农业生产的影响时,教师可采用辩论的形式,将全班同学分成正反两组。由于学生已经学过气候变暖对海平面、气温、降水的影响,所以可以很快得出自己的结论。学生讨论后正方提出了气候变暖的积极影响,反方马上提出了相反的意见。这时教师可引导学生思考:气候变暖对我国农业有何影响?因为刚分析完气候变暖对高纬度国家气温和中低纬国家降水的影响,学生会马上想到打开中国干湿区分布图联系我国纬度和干湿区分布面积讨论温度升高对我国纬度较高的东北和西北气温的影响,对干旱、半干旱、半湿润区降水的影响。然后得出结论:北方、西北地区水资源更加短缺,粮食、牧业将会减产,严重地区会绝收。接着教师再提示如果某年冬季温暖,第二年春天会发生传染病。学生马上会想到气候变暖将会使我国病虫害发生时间提前、范围扩大、程度加剧、危害加重。另外,需要教师补充的是气候变暖还将导致土壤肥力下降,农药、化肥的施用量增加,将使我国主要农作物品种的布局发生变化,如冬小麦种植范围的北界将北移。

在讨论我国农业如何抵御气候变暖时,需要提醒学生所有的灾害防治都有一条共同的措施——建立健全防灾、抗灾、减灾预警机制。要针对农业减产甚至绝收发生的原因——水资源减少寻找解决的办法。开源节流是增加资源的重要途径。教师提示到这里,学生自然就会得出结论,在增加和节约水资源方面想办法:(1)加强郊区农业基础设施建设和农田基本建设,推广旱作节水技术,增强农业防灾、抗灾、减灾和综合生产能力。(2)培育推广高产、优质、抗旱、耐涝、抗高温、抗病虫害等优良品种,提高良种覆盖率。大多数学生能回答出以上两条,需要教师补充:(3)调整农业布局,合理规划农业耕地,增强农业生产系统的抗逆性和可恢复性。

在引导学生讨论怎样保证我们的食品安全时,同学们都会想到作为消费者要购买绿色食品。教师可先让学生通过回忆绿色食品的含义和标志来了解绿色食品。接着引导学生思考怎样才能生产出绿色食品。学生会想到发展生态农业。然后联系“北京市留民营村的生态农业”引导学生掌握生态农业通过生产结构的调整来保护农业生态环境,通过沼气和太阳能的使用来实现节约能源、保护植被,通过减少化肥使用量来保证食品安全。最后教师可引导学生回忆澳大利亚混合农业和我国的基塘生产是如何因地制宜利用自然和社会经济条件来实现生态效益和经济效益的双丰收。

教师最后让大家联系洛阳市周围农业发展情况讨论怎样才能增加农民的收入?有的学生说可以通过发展绿色食品来丰富城市的餐桌,生产肉、乳、蛋、奶、蔬菜、水果。有的学生说可以发展生态农业、观光农业,建立鲜果采摘园。例如在洛阳市周围起伏和缓的丘陵地区孟津附近有提子园、荷花园,150医院附近有杏园、桃园,红山乡有樱桃园,李楼乡附近有蔬菜园。还有一些农民把自家的地出租给城市市民种蔬菜,每年夏季,很多市民利用周末到这些园子里采摘鲜果,种植蔬菜,体验丰收和劳动的快乐。采摘园附近的农家小院,为游客提供食宿,建设“四位一体”的沼气示范园,形成了以沼气为纽带的大棚-沼气-猪-菜生态能源无公害农业生产。教师最后总结:通过发展生态农业保证了国家食品安全,保护了环境。

这样,学生们通过讨论、回答问题,从中学到了许多知识,还提高了总结归纳能力、知识迁移能力、发散性思维能力等,锻炼了合作能力和互助能力,达到了新课标和高考对学生的能力要