高考文综历史试题的特点及复习策略

综观近年来的全国高考文综试卷历史试题,总的感觉是宏观严谨而又不失灵活,比较全面地考查了考生的知识能力和学科素养。概括来说,试题突出体现了以下几个特点。

一、稳中求变,稳中有变,变中出新

最近这三年的历史选择题在试题结构、形式上发生了变化:2007年高考文综全国卷I选择题仅涉及了一组考查军队变化的题组,其他的均以单个选择题的形式考查零散的知识点,而2008年、2009年高考文综全国卷选择题完全放弃了专题式考查模式,材料型、情境型选择题已经占据主导地位。选择题的这个变化应该说体现了命题者稳中求变、扩大知识覆盖面的命题思路,对知识的考查更加全面和灵活。

从试卷呈现方式看,全国卷以前严谨有余、活泼不足,而近年来的试题借鉴了上海、北京等地的高考命题形式,注意了试卷呈现方式的多样性,在试题中运用了大量文献资料、历史地图、照片、图表数据,考查考生阅读材料、解读图表和理解分析新情境的能力等。如:

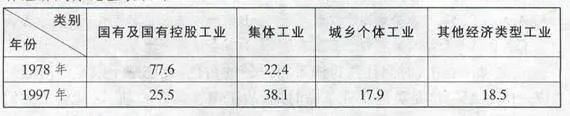

(2009年高考全国文综卷Ⅱ15)表1

1978、1997年我国工业总产值中各种经济成分比重表(%)

表1反映了我国工业总产值中各种经济成分的变化。这一变化的主要原因是( )

A 工业结构不断调整

B 企业管理体制的改革

C 市场经济逐步形成

D 经济体制改革的深化

此题就是通过图表数据,考查考生解读图表和理解分析材料的能力。从图表中的数据可以看出,从1978年单一的公有制经济,到1997年转变为以公有制为主体、多种所有制并存的经济成分格局,这是经济体制改革的结果。因此,正确答案为D项。

二、突出主干知识,注重全面考查

1 考查以课本主干知识为基础

近年来的高考文综历史试题立足于课本,突出主干知识,重视对重点知识的考查。课本上的主干知识一般都是高考试题考查的重点,并通过引用一些课外素材变换情境、从不同角度设问后出现在试卷中。如:

(2009年高考全国文综卷Ⅱ21)1951年,美、英等国在旧金山召开对日媾和会议,签订了对日合约。中国、朝鲜、越南被排除在会议之外,参加过对日作战的印度和缅甸拒绝参加会议,苏联等国拒绝在合约上签字。该合约的签订违反了( )

A 《联合国家宣言》 B 《开罗宣言》 C 《雅尔塔协定》 D 《波茨坦公告》

《联合国家宣言》中规定“缔约国保证不同敌国缔结单独停战协定或和约”,即大国协调一致原则。考生在平时的学习中会多次见到相关的训练题,而此题是引用新材料、变换备选项,来考查考生对这一知识点相关概念的理解程度。此题正确答案为A项。

2 侧重于对时空概念的考查

综观各套文综卷,通过时间和空间定位重大历史事实的题目比比皆是。如:

(2009年高考全国文综卷Ⅱ16)17—18世纪,欧洲大陆仍处于以土地贵族和依附农民为主体的社会,而英国较早发展成以土地贵族一中间阶级一工资劳动者为主体的新的社会结构。这表明( )

A 英国工业发展水平远高于欧洲大陆

B 欧洲大陆农业发展水平远高于英国

C 英国的社会结构更有利于工业革命

D 社会结果变迁与工业革命同步发生

在高考试题中,时间往往扮演着“标尺”的角色。此题题干限定的时间是“17—18世纪”,这是英国工业革命时期,故正确答案为C项。这就启示我们在复习整合课本知识的时候要注意重大历史事件的时间定位。

3 考查“边角”知识

近年的高考命题充分体现了“遵循大纲,不拘泥于大纲”的原则,考查知识全面细致,甚至考查了一些教材中用楷体字排版的内容和考查频率较低的“边角”知识。如:

(2007年高考全国文综卷Ⅰ 12)帝王谥号主要依据其生前行为而定。下列各项中属于谥号的是( )

A 秦始皇

B 汉武帝

C 唐太宗

D 清康熙帝

(2008年高考全国文综卷Ⅰ 12)中国古代地名中的“阴”、“阳”往往体现了该地与相邻山、水的关系。以下都表示“阴”的方位是( )

A 山之南、水之北

B 山之南、水之南

C 山之北、水之北

D 山之北、水之南

(2009年高考全国文综卷Ⅰ 12)古人在分析姓氏起源时说:“氏于国,则齐鲁秦吴……氏于字,则孟孙叔孙;氏于居,则东门北郭。”由此推论,司马、司徒等姓氏应源自( )

A 官名

B 爵名

C 谥号

D 行业

从2007年开始,全国高考文综卷中的第12题基本上都是考查历史和文化常识的试题。做这类题说难也不难,因为像“谥号”、“司马”、“司徒”等表述在教材中本来就有,只是我们在接触这些历史知识时没有认真理解掌握而已。以上三题的正确答案分别为B项、D项、A项。由此可以看出,我们对教材中的一些“边角”知识也要认真把握。另外,我们在学习历史课本知识的同时,还要扩大知识面,广泛阅读,提高学科素养。

三、注重考查能力,活用情境材料

高考文综考试说明中对考生的能力要求有四点:获取和解读信息的能力;调动和运用知识的能力;描述和阐释事物的能力;论证和探讨问题的能力。

近年来,全国高考的一个命题趋势是能够直接从课本中找出答案的题目越来越少,更多的题目需要考生具备以上四种能力才能答出。这突出表现在全国卷中出现了大量的材料型试题,需要考生解读题干材料、调动运用书本知识分析后才能得出正确答案。如:

(2009年高考全国文综卷Ⅱ37)阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料

国必有学而始立,学必以粹为有用。国不学则不国,学非粹则非学。非学不国,其将何以自存矣!

——邓实:《国粹学》(1902年)

国学者何?一国所自有之学也。有地而人生其上,因以成国焉。有其国者有其学,学也者,学其一国之学以为国用,而自治其一国者也。国学者,与有国以俱来,本乎地理,根之民性,而不可须臾离也。君子生是国,则通是学,知爱其国,无不知爱其学。

——邓实:《国学讲习记》(1905年)

十五世纪为欧洲古学复兴之世,而二十世纪则为亚洲古学复兴之世。夫周秦诸子,则犹之希腊七贤也。土耳其毁灭罗马图籍,犹之赢秦氏之焚书也。旧宗教之束缚,贵族封建之压制,犹之汉武之罢黜百家也。呜呼!西学入华,宿儒瞠目,而考其实际,多与诸子相符。于是而周秦学派遂兴,吹秦灰之已死。扬祖国之耿光。亚洲古学复兴,非其时邪?

——邓实:《古学复兴论》(1905年)

(1)概括指出邓实与新文化运动倡导者对传统文化认识的异同。

(2)邓实认为“亚洲古学复兴”犹如欧洲文艺复兴。试评析这一观点。

(3)邓实的主张代表了当时的一种思潮。指出这一思潮产生的历史背景及其作用。

该题所引用的《国粹学》、《国学讲习记》、《古学复兴论》并非学生熟悉的中学教材内容,而是相对陌生的清末学术著作,解答也不是简单罗列材料内容或照搬教材知识,而是要求考生进行思考、比较才能得出答案。试题通过对比新文化运动与亚洲古学复兴观点的异同而提出设问,从而暗喻当代人不仅要传承儒学、诸子百家乃至中华民族的文化精髓,还要放眼世界,吸纳全球文化的精华。

随着高考命题改革的不断推进,考查对材料处理能力的试题的比重也在不断攀升。这就启示我们在平时的复习备考中要适当地扩大阅读量,并且能有意识地从中提取关键信息来分析解决问题。

四、着眼课改,彰显新课程理念

近年来的高考试卷也在逐步探索采用新的史学范式命题,体现了课改精神。采用文明史范式、现代化范式、整体史范式等新的史学范式设计题目,使题目显得大气恢弘、视角多变、视野开阔。如2007年高考全国文综卷Ⅰ第14至17题考查的是中国军队的近代化历程,2008年高考全国文综卷Ⅰ第14题考查的是洋务派创办的民用企业、全国卷Ⅱ第17题中国改革开放后的城市化问题考查的是中国经济的现代化进程,这些题目的设计都体现了现代化视角,彰显了新课程的理念。

五、不回避热点,考查视角巧妙

教育学生以史为鉴、增强历史意识、汲取历史智慧是历史学科的重要功能。近年来的高考文综历史试题都较好地反映了这一功能,没有刻意回避热点,而是与现实问题、热点问题紧密联系,只不过全国卷将热点问题“冷处理”,考查角度比较隐蔽和巧妙而已。

如2007年高考全国文综卷Ⅰ关于军队变化的一组试题,实际上是与中国人民解放军建军80周年相吻合的;第40题对金迁都燕京的考查,则与北京奥运会相关。2008年高考全国文综卷Ⅰ第39题第(3)、第(4)问,通过全新的历史材料,分析土尔扈特部归国的原因和影响,强调中华民族的历史是各民族共同缔造的,各民族都为中华民族的发展作出了重大贡献,从而体现了中华民族的向心力、凝聚力,而这是对“藏独”分子分裂祖国活动的有力抨击,对当今我们维护国家统一、反对分裂具有教育作用和导向作用,同时使考生从思想深处进一步加强对爱国思想的理解和升华。

针对上述全国文综卷历史试题近年来命题的趋势和特点,我们在今后的高考复习中,要认真研究相关问题,明确方向,从以下几方面把握应对策略。

1 全面细致复习,突出主干知识

高考试题以能力立意,但离不开基础知识的支撑。高考试题的情境是新的,但设问、答案与教材紧密相连。因此,要把教材中的基本史实、基本概念弄清弄透,同时又不拘泥于教材,而且要适当挖掘分析和发挥延伸。

抓主干知识,并不意味着放弃或者忽视其他知识,而应注意重新解读看似“不重要”的知识点。比如书法、绘画、音乐等艺术史内容,如果纯粹从艺术史的角度去看,实在了无新意,但是如果以区域文化等新的视角切入,那么,艺术史就变得富有内涵起来了。再如,过去我们一直忽视工人运动的知识,认为这与构建和谐社会的时代主题不符。但如果从工业文明及其带来的社会问题的视角切入的话,这些知识反而与现实的联系更紧密,也更重要了。

2 深入研究考纲,着重培养能力

高考文综考试说明明确指出,试题以教材知识为依托,创设新情境,使试题源于教材又高于教材,不拘泥于教材,突出对学科能力的考查,突出高考的选拔性功能。因此,在高考复习中我们应深入研究考纲,把相关能力测试目标和要求落实到位。除了整理课本知识外,还要按照“内容源于课本,作答在于理解”的思路有针对性地做习题。而且要精选习题,习题要符合高考命题方向,着重深化或补充知识,进行全方位的能力训练。

3 关注现实,关注人类社会所面临的重大社会问题

近年来的高考试卷体现了以人类面临和关心的现实问题、重大社会问题为素材的命题思想,凸显了人文科学的社会功能,这就要求我们要依照历史学科的自身特点,强调对现实问题的理性思考,坚持正面引导。同时我们还要注意,不管时政热点有多热,历史高考命题肯定要体现学科特色,体现考试的教育功能。笔者认为与其在知识点的层面上强调时政热点,还不如从历史学科体系内挖掘和现实热点相联系的隐性历史知识,从学科间综合的角度挖掘和政治、历史、地理三科相关联的知识点,将历史学科知识与社会现实热点问题有机结合起来,做到学以致用。

4 强化审题意识,掌握解题方法

高考文综试卷文字阅读量大,考生在考场上由于时间紧张。往往会出现审题不严谨、解题太仓促以至丢分严重的现象,因此在复习备考时要加强审题、解题训练。在客观题的训练中,考生应加强材料型选择题的训练,关注命题技术和命题方法,特别是选择题干扰项的设置方法,以提高自己的鉴别能力。在主观题的审题、解题过程中,考生要特别重视问题引导语、设问求答词、条件限制词、方法提示词、分值要求等,解答时要做到分问作答、层次分明。

5 加强学习,关注史学研究动态

高考命题渗透历史研究的新理念、新方法、新成果,是命题者基于自身学术素养的不自觉行为,同时也是引导中学师生关注历史研究、改善中学历史教学、连接基础教育和高等教育的自觉行为。比如陈寅恪、钱穆、斯塔夫里阿诺斯等著名史学家的史观、史著、史论及这些史学家特别看重的史料等,就是高考命题者经常关注的命题重点。

6 关注新课标、新课改、新教材

新课程改革是我国基础教育领域实施的重大举措,高考命题体现新课程理念将是大势所趋。新一轮的高考复习要关注新课程理念,诸如知识模块、新增知识、新提法、新的学科理念、新的研究范式等,以切实提高备考效果。比如关于美国1787年宪法,旧版教材的表述相当简略,似乎没有关键点,但如果参考新教材关于美国政治制度的知识重新审视和解读,1787年宪法的可讲、可学、可考点就多