2010年高考对历史必修1内容考查的特点及对复习备考的启示

本文着眼于必修1(政治模块)内容在高考试卷中的反映,力图从中窥视出高考命题的特点和规律,以正确指导新一年的复习备考工作。

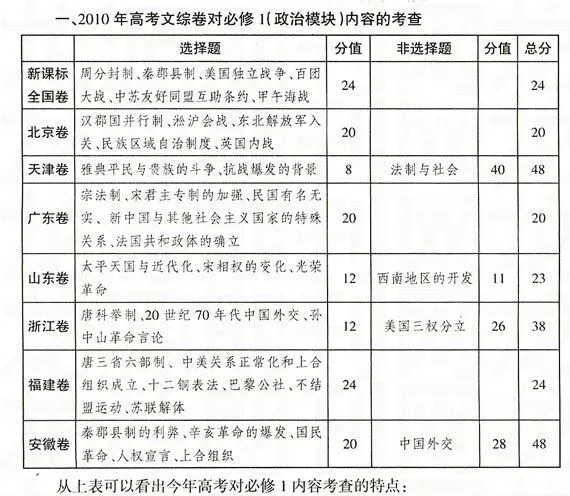

一、2010年高考文综卷对必修1(政治模块)内容的考查

从上表可以看出今年高考对必修1内容考查的特点:

1 政治模块的重要性不言而喻。

相对而言,在政治、经济、思想文化三个模块中,政治模块因其知识的丰富、广泛和完整在高考中享有独特的地位,像天津卷和安徽卷的赋分差不多占到了全卷历史部分的“半壁江山”。

2 主干知识考查方向明显。

今年高考在政治模块中,章的覆盖率达100%,节的覆盖率达77.8% 覆盖面较广,这说明高考注重对学生基础知识的考查。但重中有重,仍以考查主干知识为主。从章节内容来说,第一单元古代中国的政治制度、第三单元近代西方资本主义政治制度的确立与发展、第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流和第七单元现代中国的对外关系是重要章节。其中最为重要的知识点是:中国古代政治制度、近代民主革命(尤其是辛亥革命和抗日战争)、新中国外交、资产阶级革命和代议制的确立。这些问题,既是各章节内容的重点,又是《课程标准》和《考试说明》中要求学生识记并深入理解的核心内容,是教材的主千知识。

3 选择题的材料选择以评述类为主。

高考8套文综卷中政治模块的选择题共35个题目,只有6个题目不是通过材料来设问,属于传统的直接设问的方式;其他29个题目全部是新情境题,材料类型多样、题材丰富、来源广泛。通过创设新情境,借以考查学生获取、解读信息和调动知识分析问题的能力。其中评述类材料成为最主要的载体,共有16题,包括时人评论(包含报刊评论)7题 史书、史家及文学家的评述5题,没有提供来源的评述4题。

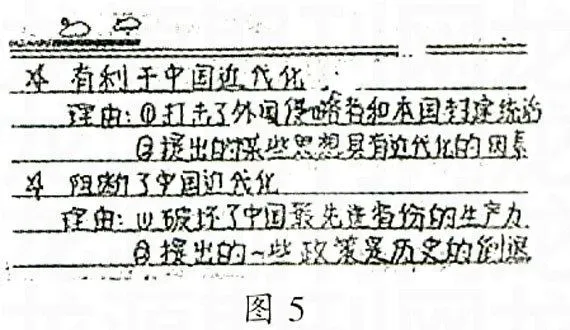

还有一类材料要特别引起注意:(山东卷第11题)图5为一位同学的课堂笔记,记录了对某一历史事件的不同评价。据此,推断他学习的内容是 ( )

A 太平天国运动

B 义和团运动

C 辛亥革命

D 北伐战争

这是学生的课堂笔记实录,是对某一事件的正反两方面的评价,掐头去尾,要求考生判断出他学习的内容。这种材料在高考试卷中是首次出现,很贴近学生实际,符合学生的认知规律。这是今年新课程卷的最大看点,命制前景看好。

4 主观题均是大跨度、宽视野、高概括的题型。

如天津卷的“法制与社会”题涉及唐律、明律、拿破仑法典、民国法律和新中国的法制建设,既打破了代界,也打破了国界,把几种不同类型的法律放在一起,但始终贯穿一条主线,就是法制与社会密不可分。再如安徽卷的“中国外交”题涵盖了清朝前期、清朝后期和新中国的外交素材,要求从不同时期中国统治者的对外态度来概括各时期的外交特点和成因。

这种题型围绕一个中心展开,跨越不同时段、不同地域,考查考生综合分析问题的能力。这种题型要求考生要有大历史观,要胸怀全局,要全面占有知识 能站到一定的高度 高屋建瓴,才能“一览众山小”。

5 周年性历史事件成为命题的重要关注点。

周年性历史事件在试题中体现得非常明显。如光荣革命320周年、辛亥革命100周年、百团大战70周年、中苏友好同盟互助条约和平津战役60周年、不结盟运动形成50周年、中美邦交正常化30周年、苏联解体20周年、上海合作组织成立10周年等都人题了。这些周年性历史事件都是在历史上具有重大影响,关系到一个国家、一个民族或某一历史阶段发展命运的重大事件。

二、全方位、多角度、深层次进行复习备考

先看一组题:

(天津卷历史部分第8题)《大公报》载文说:“几千年来,中国人所怀抱的观念是‘天下’,是‘家族’,近代西方的民族意识和国家观念,始终没有打入我们老百姓的骨髓里……(今天)我们从亡国灭种的危机中,开始觉悟了中国民族的整体性和不可分性。这是民族自觉史的开端,是真正的新中国国家的序幕。”该文发表的历史背景是 ( )

A 甲午战争爆发 B 中华民国建立

C 抗日战争爆发 D 中华人民共和国成立

(北京卷第17题)“上海的炮声应该是一个信号,这一次全国的人民真的团结成一个整体了……我们为着争我们民族的生存虽至粉身碎骨,我们也不会灭亡,因为我们还活在我们民族的生命里。”这段文字出自巴金即时而作的《一点感想》。让作者有感而发的背景是 ( )

A 抵抗八国联军侵略 B 辛亥革命推翻清廷

C 北伐军队进入上海 D 抵抗日本全面侵华

同样考查日本全面侵华、中华民族觉醒并逐渐形成全民族抗战。但两题的呈现方式却不一样:一个从历史的角度叙述了日本侵华促进了中国人的观念由“家庭”到“民族”;一个从现实层面概述了日本侵华催化了中国民族意识的勃发,两题是“形散而神不散”。 再看另一组题: (广东卷第14题)唐代和宋代都有谏官。唐代谏官由宰相荐举,主要评议皇帝得失;宋代谏官由皇帝选拔,主要评议宰相是非。这说明( )

A 唐代君主的权力不受制约

B 唐代以谏官削弱串相的权力

C 宋代谏官向宰相和皇帝负责

D 宋代君主专制的程度高于唐代

(山东卷第10题)宋朝形成了“中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知”的局面。这反映出

( )

A 宰相职权范围扩大 B 专制皇权达到顶峰

C 君权对相权的制约

D 中央对地方控制加强

两题均考查北宋君主专制的加强。但前一题通过唐宋两朝谏官的产生方式和谏的对象的不同来体现加强的趋势,尽管背景材料新颖、命题角度刁钻 令人耳目一新,但考查的内容却是教材的重点知识,也是平常考试经常涉及的主干知识,题目大气,起点高,但落点低。后一题从中央政府机构的变化直接体现君权的集中。从材料的新颖度来看,后题明显不及前题,但两题用不同的材料考查同一知识点,却是“殊途同归”。

上述情况在今年高考卷中还有体现。如新课标全国卷第25题和安徽卷第14题均考查秦郡县制的影响。新课标全国卷第33题和江苏历史卷第10题均考查百团大战,一个侧重于战争指挥者的统率才能,一个侧重于战役的特点。

这些题目给我们提了一个醒:对知识的掌握应是全方位的,不能仅仅停留于知识本身。因为高考命题在日益走向合理、精巧和成熟,我们的复习也应该逐渐完备和完善起来。为此,我们应注意做到以下几点:

1 “全”——理清基本线索,精准定位各个知识点。

历史学科的基本规律是知识浩瀚、时间性强、阶段特征明显、知识的纵横联系密切,总体来说是繁而不乱。学习时要理清基本线索,构建历史知识体系,切实弄清各部分历史知识之间隐含的内在关系和历史发展的内在规律,从而能够精准定位各个知识点。

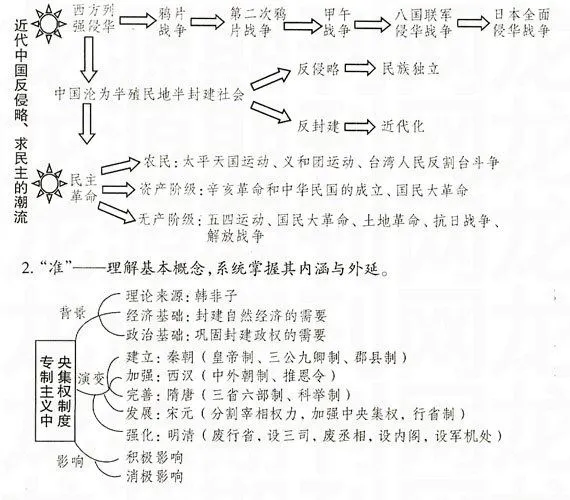

如第四单元“近代中国反侵略、求民主的潮流”共有八课,内容繁多,其基本线索可梳理为:

2 “准”——理解基本概念,系统掌握其內涵与外延。

历史知识是由一个个的历史概念结合而成的。历史概念分为两部分:史实部分和理论部分。

历史概念的史实部分是对具体的历史事件(历史现象)的概括和评价,包括历史事件(历史现象)的时间、地点、原因、人物、内容、经过、结果、影响等,即“事件本身+前因后果”。

如:中国古代专制主义中央集权制度这个概念的史实部分包括:

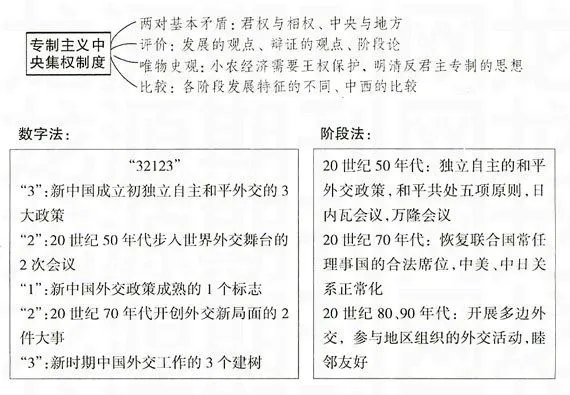

理论部分是对历史事件(历史现象)共同特征的理论概括,重在对规律、特征、本质的总结。如专制主义中央集权制度这个概念的理论部分包括:

在进行政治模块内容的复习时,要克服两个倾向:

(1)只重史实 不做归纳与概括的工作。这样,知识是孤立的、单个的,无法形成知识体系,不容易理解知识的内在联系,会影响到对知识的正确掌握、迁移和运用。

(2)不能正确处理史实与理论概念间的关系。史实概念是学习的基础,理论概念是深化和提升。只注意时间、地点、背景、过程、性质、影响等几大要素,没有对几大要素之间的内在必然联系进行理论上的分析,不能把这种联系与几大要素作为整体来看,那么对这一知识的掌握仍是不完整的、不清晰的。我们要在全面掌握教材知识的基础上,形成简明、清晰的史实概念,然后加以总结、分析、评价,上升到理论的高度。没有史实作基础,理论便是空中楼阁。没有理论的史实也是不完整的,只有掌握理论概念才能深刻理解历史现象的实质,才能认识历史现象间的内在联系。

3 “活”——注重知识迁移,学以致用。

在掌握教材基础知识的前提下,要大力提高知识迁移的能力,做到学以致用。

(1)重新整合教材知识,使教材内容烂熟于心。要经常性地对教材知识进行重组、建构、整合,从不同的角度和层面思考分析,以达到知识的融会贯通。

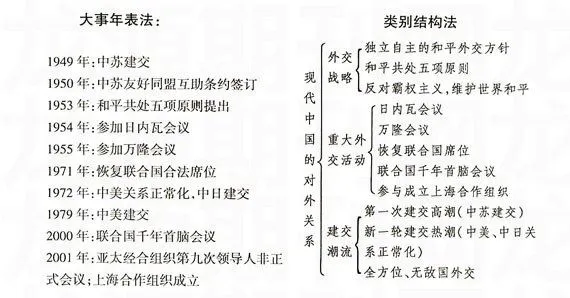

如第七单元“现代中国的外交关系”,可从以下几个方面进行整合:

每一次整合的过程就是对教材知识回顾、梳理、归纳、分析的过程,也是一次重新学习和升华的过程。也许在每一次的整合过程中,都会有新的感受和新的发现。

(2)挖掘教材隐性知识,形成完整、缜密的知识结构。所谓隐性知识是指潜藏于教材中不易为人注意而高考中又常考到的知识。这类知识体现在教材的方方面面,如把握不好 会造成知识结构的欠缺,以致在考试中丢掉不该丢掉的分数。因此在学习和复习中,要高度重视对教材中隐性知识点的挖掘、归类和掌握,不断探索其规律性,形成完整、缜密的知识结构。

如第10课“鸦片战争”的“战火再燃”这一目,教材主要叙述了战争的起因 《天津条约》、《北京条约》的内容,俄强占北方领土,战争的影响等。但由于篇幅所限,教材叙述很简略,很多内容未涉及,以致影响准确理解教材内容。如:英国为什么要向清政府提出修订条约的要求,美俄在战争中充当了什么角色,俄国强占了北方哪些领土,清政府是怎样被列强控制的,中外反动势力是如何勾结的,等等。这些问题虽不一定要求学生全部掌握,但如果不了解的话,对教材上的很多知识是无法理解的,不能形成系统而完整的知识结构。

(3)加强训练,排除思维障碍。训练时要注意:精选试题;不能仅仅停留于获取答案,要关注做题的过程;要独立思考,知其然更要知其所以然。也可以变换视角,尝试自己命题,先模仿后独创。这样就做到了把知识训练、思维训练和能力训练相结合,就能够站在一定的理论高度去把握知识,达到事半功倍的效果。

(4)关注生活,寻找历史与现实的联系点。注重教材与现实的有机结合 在对历史问题进行现实思考和对现实问题进行历史反思中学会灵活迁移,达到学以致用。经常做这种思考,知识就会越来越巩固,技能就会越来越熟练,运用就会越来越自如。

4 “补”——及时总结反馈,对症下药。

每一次训练后,要对阅卷老师反映的问题及时进行总结与反馈,避免“两次掉进同一条河”。很多同学经常报怨:学习历史时很努力,教材知识也基本掌握,但成绩就是提不上来。这除了知识的迁移和运用能力欠佳以外,问题恐怕就出在无谓的失误上。如阅卷中经常发现一些不该出现的问题:概念混淆不清,张冠李戴;知识时序错乱,先后不分;审题不仔细,遗漏条件;思路不清晰,跳跃太大;表述不完整,挂一漏万;叙述欠准确,错误百出;书写不规范,杂乱无章;字迹太潦草,难以辨认。这些问题往往是普遍存在的,也是反复也现的,却又是考生答题时最容易忽视的。建议大家重视反馈老师的阅卷体会和评卷意见,以便对症下药,养成良好的考试习惯。

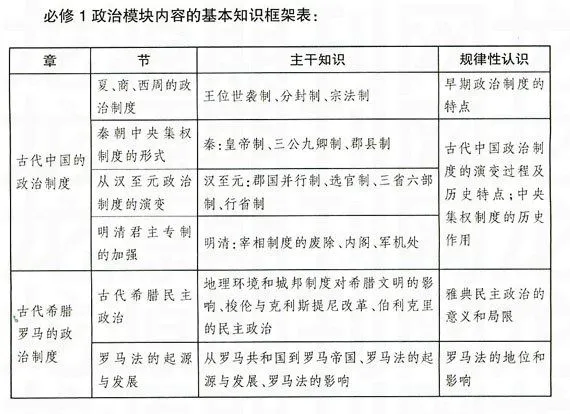

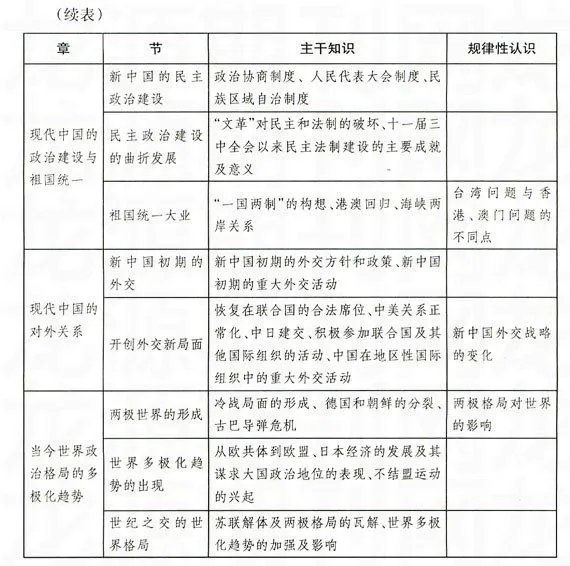

附:政治模块内容总体框架

必修1政治模块内容的基本知识框架