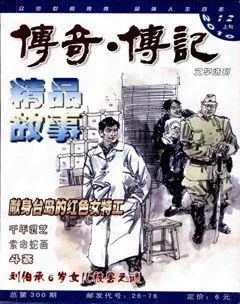

刘伯承6岁女儿被害之谜

刘伯承为新中国的诞生立下了不朽的功勋,人称“常胜将军”。他的女儿刘华北1945年离奇遇害,而当年刘伯承正是在痛失爱女之后,强忍悲痛奔赴前线,指挥了著名的“上党战役”(抗日战争胜利后国共间的首次军事冲突)。刘华北是怎样被害的,为何在此时遭遇毒手?此案迄今是个谜。

延安中央托儿所的建立

1940年春,延安中央托儿所成立,迎来了第一批小主人。他们是:罗小金(李铁映)、毛娇娇(李敏)、贾丽丽、谢定定、王苏云、傅维芳和小胖,共7个孩子。

因为他们的年龄当时都很小,托儿所中的工作人员只好每人照看一个或两个。当时托儿所中的工作人员包括行政管理、买菜做饭的也不过七八个人,工作十分繁重。这些还在吃奶、连路都不会走的娃娃,可不是那么容易带的,稍一疏忽,就会出危险。很快,在中共中央办公厅的支持下,中央托儿所又从延安其他机构调去一些工作责任心强,能吃苦的年轻女工作人员。

不久,有关机构又相继拨出了一些窑洞和平房归托儿所使用,中央托儿所迅速扩大,孩子从7个一下猛增到十几个。大批在前线与日军作战的抗日将领将他们的孩子送到延安,以免除后顾之忧。

这一时期,刘伯承的儿子刘太行、左权的女儿左太北、邓小平的女儿邓林、任弼时的女儿任远征、黄镇的女儿黄文、黄浩,以及后来的杨勇的儿子杨小平、白坚的儿子白克明等都相继进入这座托儿所。

后来,为感谢美国友人对延安孩子们的热情捐助,中共中央有关机构决定:将中央托儿所更名为洛杉矶托儿所。战争环境艰苦而漫长,但洛杉矶托儿所成百上千个孩子都活了下来,惟独华北死了。

华北是刘伯承的二女儿,长子刘太行的妹妹,她死时只有6岁。

华北长得很可爱,胖乎乎的小圆脸,大大的眼睛,长长的睫毛,一笑起来像个洋娃娃。要不是那次同邓林一起被火烧伤,她该是一个漂亮的女孩子。

华北的年龄小,可她总是爱跟大孩子们玩。大孩子们一跑起来,她就跟在后面追,因为胖,一拐一拐的,像个刚会走路的秃尾巴小鸭子。追不上,她就哭,呜呜的。她的嘴巴里总是叽哩咕噜地说着什么,可是谁也听不清她说的是什么。

哥哥在幼儿园时,她总爱追哥哥,哥哥上学去了,她便只好同别人玩。在她心目中哥哥是最亲的人,因为她的爸爸刘伯承、妈妈汪荣华根本没有时间来看她,他们忙,在前线指挥打仗;可就算回延安,他们也很少来看她,总是没完没了地开会。

“我已经很长时间没看到我爸爸、妈妈了。”华北可怜巴巴地对小伙伴邓林说。“我爸爸、妈妈也没来看我。”邓林也并不比华北乐观。她们是一对伤心的小朋友。

托儿所的阿姨们都十分喜欢华北,因为华北很少淘气,很少去爬墙、上树、滑土坡。据健在的工作人员回忆,照看过华北的几位工作人员都很喜欢她,她很好带,不用操太多的心,告诉她什么她都听,从不做出格的事。一位阿姨说:华北小时候很好看,水汪汪的大眼睛,粉嘟嘟的小脸蛋,谁见了谁都喜欢。另一位阿姨抹着眼泪说:“唉,可怜的华北,直到今天想起来也令人心痛,多好的一个孩子……”

特务潜入延安窥伺中央托儿所

日本1945年投降后,蒋介石并没有遵守他与中共达成的协议,共同建设一个新中国,而是虎视眈眈,准备打内战,妄想在短期内把中共消灭掉。大量国民党特务此时以各种身份潜入了中共辖区。

洛杉矶托儿所里有不少中央首长和前方指挥作战首长的孩子,也有不少烈士遗孤,所以洛杉矶托儿所也就成为了特务们活动和注意的目标。有一段时期,托儿所工作人员经常发现在托儿所周围的山坡上有陌生人活动。

一次,托儿所的工作人员杨桂华和新分来的保育员小严值夜班。当夜12时左右,杨桂华提着马灯到每个窑洞去查房,小严则倚在窑洞外的木栅栏上观察周围的动静,防止有坏人。也真凑巧,小严一抬头,发现孩子们住的窑洞顶上有两个人影在晃动,头上扎着白毛巾,同时她还听到山坡下围墙外也有响动。

小严大喊一声:“抓坏人!”窑洞中的杨桂华赶紧冲出去问道:“怎么回事?”听到喊声,地里哗啦哗啦响动了一阵,好像有人跑了,山顶上那两个人也看不见了。杨桂华让小严留下观察动静,自己忙去山坡下找人。杨桂华刚刚离开,就有人从山坡上突然用土块砸下来,吓得小严拼命地大喊:“丑所长!丑所长!”丑子冈听到喊声跑了出来,她刚刚睡觉,每夜她都要自己亲自查一遍房,才能放心睡觉。杨桂华把住在山坡下的男炊事员叫上去帮忙守夜。

大家在托儿所周围的山坡上、庄稼地里搜巡了一阵,没有发现任何情况,只好回到了托儿所。从此,托儿所的值班和警卫工作更加严格,丑子冈每天重申要提高警惕,并在夜班里重新搭配值班人员,做到一老一新两个保育员一起值班,有了情况以便处理。

洛杉矶托儿所的院子很长,沿着靠山坡的窑洞围成一个长方形。为防止孩子发生意外,院子周围围着木栅栏,栅栏不高,只能挡住小孩子,大人一抬腿就可以迈过去。南北各有一个路灯,灯是用玻璃制作的,中间点上蜡烛照明,没有蜡烛时就用其它油类点燃,光线非常弱,长长一排窑洞前面仍显得很暗,什么都看不清楚。

8月18日是星期六。晚上,丑子冈照例提着马灯一个窑洞一个窑洞地查房,这已是她多年养成的习惯,晚上不去看看孩子,便睡不着觉。孩子们大多已睡着了,只有个别的孩子在踢被子,丑子冈给这个盖盖被子,给那个塞塞胳膊,又带一个憋尿的小孩子去撒尿,一直折腾到半夜11点多钟,才提起马灯离开了窑洞。临走时,丑子冈又对两个值夜班的保育员叮嘱了半天,直到两个保育员说:“丑所长,你回去睡觉吧,这里你放心,没事。”丑子冈这才提着马灯回到了自己睡觉办公用的窑洞。夜,越来越静,托儿所的周围死一般宁静,只有远处几只蛐蛐叫个不停。两个女保育员四处查巡了一圈,没有什么动静,便站在院子里说话,也许是发觉太冷了,老保育员对另外一个年轻的保育员说:“你等一下,我去烧点开水就来。”

保育员走后没多久,年轻的保育员肚子有点疼,她以为是被夜风吹着了,便将身上的衣服用力裹紧。然而作对似的,肚子越来越疼,疼得她蹲到了地下,双手按到肚子上。她想喊老保育员,可又怕惊醒了孩子们,也许今天晚上不会出什么事吧?周围这么安静,又是后半夜了,我去找几片止痛药就回来。年轻的保育员想。她实在疼得忍受不了。

吃了几片药,年轻的保育员感觉好了点,便和老保育员一起回到院子里。两人又沿着托儿所的院子里巡查。

大地仍然漆黑一片,周围仍然是死一般宁静,没有任何动静。她们又到孩子们睡的窑洞前查看,孩子们也没有一点动静,安安静静地睡着。

第二天早晨,值班的阿姨吹响了起床的哨子,孩子们一个个赶紧从床上爬起来,穿衣服蹬裤子。新的一天开始了。

也有赖在床上装睡不起床的小调皮鬼,负责各个班的阿姨便到各个窑洞中把小家伙们从被窝中拉出来,“命令”他们迅速地穿衣服,去操场上出早操。

小一点的孩子不会穿衣服,当然只好由阿姨来给他们穿了。

总之,新的一天又繁忙、又紧张、又热闹。可不知为什么华北今天没有起床。她是一个非常乖、又十分遵守纪律的孩子,每天都能按时起床,起床后不等阿姨来催,她便自己开始穿衣服。可今天怎么不起床了?是不是病了?照看华北的阿姨感到奇怪,她忍不住叫道:“华北、华北,该起床了。”没有任何动静。阿姨慌了,忙走到华北的床头。

然而,被子蒙住头的华北依然一动也不动。阿姨上前一把掀开被子,眼前的景象使她惊呆了:华北浑身是血地躺在那里,身体早已僵硬,小腹部被人用刀子剜去了一块,鲜血溅满了雪白的被褥。

呆了半晌,女保育员才尖叫一声,向窑洞外冲去。

女儿遇害母亲痛哭失声

几乎所有人都赶到了华北所住的窑洞,大家被这一意外的事件惊呆了。丑子冈走到华北的小床前,她怎么也不相信,胖乎乎的小华北竟会被人这么残忍地杀害。昨天自己还在给她洗澡,昨天还在她粉嘟嘟的小脸蛋上亲吻。

照看华北的保育员哭了起来,埋怨自己没有照看好小华北。

前一晚值班的两个保育员也伤心至极,她们怎么也没想到,几十分钟的疏忽,竟发生了这么大的事。

托儿所的工作人员都难过地流着眼泪,华北这孩子是他们看着长大的,几个月大就来到托儿所,这才刚刚过了她6周岁的生日。

丑子冈强压下心中巨大的悲哀,抹去了眼角的泪水,一字一句地下达着命令:“周桂枝、曹和静保护现场,不要让任何人进来。其他同志各回各的岗位,照看好孩子,不能有丝毫疏忽,不许再发生任何问题。”

大家散去了,带着深深的内疚与难过,这件事情本不应该发生,华北本可以不死的,该怎么对刘伯承司令员讲啊。

丑子冈立即将这一事件报告了卫生部长及保卫机构。

接到女儿被害的消息,刘伯承夫妇愣在那里。

“这消息准确吗?”刘伯承冷静地问。“准确。丑所长请您与汪荣华同志去托儿所面谈。”通信员强忍着悲痛报告着,如果不是当着首长的面,他会哭出声。“好吧,你先回去,我们马上就到。”刘伯承不愧为指挥千军万马的大将军,他用极平静的口吻说道。

通信员走了,刘伯承坐在椅子上,他一直没有抬头,他没敢抬头,他怕看见妻子那双眼睛。

汪荣华在最初那几秒钟之内,大脑完全停止了思维。她不相信,这怎么可能?刚才还在商量着去看望女儿,给女儿准备着爱吃的糖果、红枣,怎么顷刻间,女儿竟然已离世远去。她注视着丈夫,她希望丈夫对自己说:也许弄错了。然而,丈夫没有说话,连头也没抬。

“伯承,这是真的?”汪荣华的声调连她自己都感到害怕。

“谁会在这种时候,开这种玩笑?”刘伯承终于抬起头,他坚毅的目光下,流露出深深的哀伤。

汪荣华痛苦地扑到丈夫的怀中,她真的有些忍受不了这巨大悲伤的打击了。

刘伯承:不要给保育员添加压力

“荣华,坚强点。失去了咱们的女儿,我同你一样难过,可明天我们就要回前线了,更艰巨的任务等着我们,这种时候不能倒下。”刘伯承用力握紧了妻子的肩膀,一字一句地说。

“伯承,我知道,可我心里实在太……”汪荣华说不下去了,泪水顺着她的脸颊淌了下来。

“荣华,你要是忍不住就痛痛快快地哭一场,到了托儿所,千万不要流泪。出了这种事,托儿所的工作人员已经很不好受,咱们再说这说那,就更增加了他们的压力。”刘伯承说。汪荣华点点头,强忍住泪水,开始收拾东西,她收拾得整整齐齐去看自己的女儿,像往常一样。

刘伯承、汪荣华赶到托儿所时,丑子冈将他们迎到了办公室,将事情的经过简单讲述了一遍,然后带他们来到了华北住的窑洞。

华北安静地躺在床上,身上穿了一套洗得干干净净的花衣服,这是托儿所的保育员曹和静与周桂枝给她穿的,华北平时很喜欢这套衣服,6岁的女孩子已经开始懂得美。

刘伯承轻轻揭开了盖在女儿身上的白布单,又看到了那张熟悉的小脸蛋,不同的是,与以往相比,这张小脸蛋,苍白得像张纸。

女儿紧闭着双眼,平时那双忽闪忽闪的大眼睛,再也不能睁开。那张曾经无数次亲过爸爸、妈妈的甜甜小嘴,再也不能发声。

汪荣华不知道自己是怎样走到女儿尸体前的,头重脚轻没有根基。女儿安静地躺着,似乎已经睡着,进入了甜甜的梦乡。女儿,这就是自己在前线日夜思念的女儿。汪荣华的心像撕裂了一样痛。想到刘伯承来前嘱咐的话,她强忍住巨大的悲痛,将泪水咽进了肚子。

夫妻二人默默无语地走出了窑洞,在所长办公室中,刘伯承强忍住悲痛,劝慰正在哭泣的保育员们:“请大家不要太难过了。敌人以为暗杀我刘伯承的女儿,我就会五心不定地对他们手软吗?这是痴心妄想。”他们忍住了常人难以忍受的巨大悲哀,坚持去窑洞中看望了其他的孩子,然后很快地离开了托儿所。他们还有许多工作,明天还要出发去前线。

丑子冈及托儿所的全体工作人员,站在大门口默默地送走了刘伯承司令员及爱人汪荣华。望着渐渐远去的背影,大家都忍不住哭了起来。“心里难受呀。假如首长当时责骂我们一顿,倒好受些,可他们一句责备的话都没有。”多少年之后,曾在洛杉矶托儿所工作过的保育员回忆道:“我们所有的保教人员感动得痛哭流涕说不出话来,这种伟大无私的精神太使人感动和内疚了。”

刘华北遇害成悬案

华北被安葬在后沟的山上,一株小小的冬青树陪伴着她长眠在一座小小的土堆里。

洛杉矶托儿所的全体工作人员都受到了审查,上级保卫机构来人查看了现场。案子一直没有破。

与华北同在一个窑洞住的孩子说:“夜间有一个叔叔,头上包了布,拿着手电走到华北床前,华北说,叔叔我认识你,那个叔叔说,你不要吵闹,我给你饼干吃。后来就不知道了。”

根据孩子们提供的线索,保卫机构上展开了周密的调查。然而,这件事一直是个悬案,谜一直没有破。

刘伯承:案子不破死不瞑目

中国青年出版社出版的《知情者说》披露,国民党特务杀害华北是有目的的:刘伯承是当时赫赫有名的常胜将军,只要是他参与指挥的战役,无往而不胜。不仅蒋介石的手下大将们打不过刘伯承,就连蒋介石本人过去亲自上阵指挥作战,都未能战胜刘伯承。因此,蒋介石对他恨之入骨,曾多次派人谋害他,但都苦于无法下手而告失败。他们把目标转向了孩子,采取极其恶毒的手段,在孩子身上下了毒手。

国民党特务还预谋杀害刘伯承的长子刘太行,但未能得逞。

刘伯承没有因女儿被害而停止他征战的步伐。女儿安葬后,他马上准备赶赴前线去参加上党战役。

按照惯例,刘伯承等晋冀鲁豫军区首长是经过陆地上的秘密通道返回太行山的。可这次却不行,时间来不及了。如果按老办法走,必然会错过组织战役的最佳时机,从而影响解放军的整个战略部署。

最终,刘伯承等人是乘坐飞机奔赴太行山的。不过,他们搭乘的不是共产党的飞机,而是美国人的飞机。一架美式DC型运输机当时正巧在延安,那是美军驻延安观察组的飞机。8月25日,刘伯承司令员、邓小平政委、滕远代副司令员、薄一波副政委等中共晋冀鲁豫军区负责人登上了美式军用飞机,从延安飞回了太行山,从而使上党战役得以及时部署和展开,为中共在谈判桌上和战场上都赢得了时间。

上党战役是解放军历史上一次重要战役,这次战役对加强中共在重庆谈判中的有利地位,迫使蒋介石在谈判桌上低头,打破蒋介石、阎锡山企图迅速占领全华北的野心,打乱国民党策动内战的日程,都有重要的意义。

毛泽东离开延安赴重庆前对刘伯承、邓小平等晋冀鲁豫军区负责人说:“只有你们打得好,我才能谈得好。”他对刘、邓寄托了很大的希望。

刘伯承离开延安前,给当时在延安担任保卫机构负责人的康生写了一封信,希望他协助处理刘华北被害一案。但是不知为什么,这个案子一直没有破。

刘伯承元帅临终之前,躺在病床上,提起华北被害之事时仍然十分难过:“二女儿的案子没能破,我就是死了也不瞑目啊!”

多年之后,刘太行提到此事也满怀怅然:“不知什么原因,此案一直未能破。这使我的父母很难过,但他们对外却从不提起,只是私下里谈谈。他们从不抱怨任何人,这使人感到他们人格的伟大。”

据了解,上党战役,刘邓大军全歼蒋介石13个师共35000多人,迫使蒋介石当年答应在《双十协定》和平协议上签了字。

〔本刊责任编辑 刘珊珊〕

〔原载《侨报》2010年第8期〕