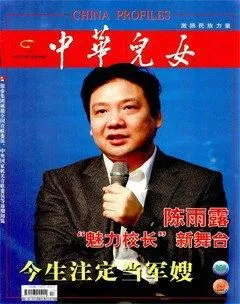

陈雨露 “魅力校长” 新舞台

2010-12-29 00:00:00陈方

中华儿女 2010年17期

上一次采访陈雨露是在中国人民大学美丽的校园里,这次已然在北京外国语大学的校长办公室了。作为北京外国语大学的新任校长,陈雨露还兼任着诸多职务——中国国际金融学会副会长、中国金融学会副秘书长、常务理事。近年来,无论在金融领域还是教育领域,陈雨露都收获着愈来愈高的声望。“青年英才、年轻有为、魅力校长”,这些都是外界给予他的耀眼光环。光环之外,人们也格外关注这个年轻校长的成长历程。从一个金融专业的毕业生到中国人民大学副校长,再到北京外国语大学校长,短短21年,他何以能够脱颖而出?此外,履新北外校长,这位年轻的学者型领导又有着怎样的所思所想?

履新北外的2110步

2010年3月29日,对于陈雨露而言,是极不平凡的一天。

这一天,阳光明媚,北外的校园如同以往一般平静。唯一不同的是,在校园一角的行政楼里,一场意义重大的换届会议正有条不紊地进行。教育部党组副书记、副部长陈希代表教育部宣读了关于北京外国语大学校长的任免决定,陈雨露正式成为北外第十四任校长。

几乎同时,“原人大副校长陈雨露接替郝平出任北外校长”的消息不胫而走,迅速成为了各大网站的头条新闻。

陈雨露此时的心情尤为激动而不安。

在就职演讲中,他用朴实感人的语言如此说道:“2010年3月29日是一个我终身难忘的日子,我怀着激动而又忐忑不安的心情接受教育部对我的任命。昨天晚上10点钟,我加完班,一个人从人民大学西门走到了北外的大门口,总共2110步,19分钟。这19分钟虽然不长,但是走得压力沉重,走得思绪万千。古人说:水激石鸣,人激志宏。人的一生当中,能有一项值得调动自己所有激情、才干和智慧、并努力做到最好的事业,毫无疑问是极其幸运的。我深知这份幸运决不能辜负,因为它的背后是各位领导和北外全体师生如山的信任。”

从人大到北外只有短短19分钟的路程,陈雨露却走得如履薄冰。也正在这2110步间,陈雨露从此告别人民大学,踏上了一个崭新的舞台。在这个舞台上,他将是众人瞩目的主角之一,同样,也将承担一份沉甸甸的责任。

换届会上,陈希代表教育部给这位年轻校长压了三个担子:第一,围绕“培养什么人,怎样培养人”和“办什么样的大学、怎样办大学”的两个根本性问题,制定好长期发展纲要。第二,要明确学校未来的长远发展目标和办学定位,继续深化改革。第三,进一步加强思想政治建设。三个要求明确有力,同样是陈雨露履任后面临的主要挑战。

作为走马上任的新校长,最为人所瞩目的就是他的治校方略是什么。如何深入改革?能不能把握全局?有没有新思路?这些都是关心北外发展的人们瞩目的焦点。

上任不久,陈雨露通过召开12次不同类型的校内外座谈会和自己的思索归纳,给出了第一个答案。在第三届“著名大学中学校长峰会”上,他以“建‘高原山峰’模式,培养高素质创新人才”为题,阐述了自己对于北外未来人才培养方向的“施政纲要”。

演讲中,陈雨露已然从北外未来发展的角度思考谋划:“作为北京外国语大学,我们经常反思,我们在大学的培养时期并没有给学生一个问题意识和开放思维的训练。北外的学生在大学期间主要是学语言,学习怎样把外语翻译得更加漂亮,这是必需的;但是我们对学生知识复合型结构的造就不够,对学生的宏观问题意识、思辨能力,以及协调各方力量解决问题能力的培养是不够的。今后北外的教育改革需要符合学生的成长规律、教育规律和国家发展的战略需求。”

采访中,陈雨露更为细致地表述了自己对于北外现状与未来发展的全盘思考。

“北外现在面临着一个新的发展时期,同时也面临着重重困难。现在全国有几百所大学都有外语系,另外我国外语基础教学也越来越好,作为传统的中国外语教学最高学府,北外面临着非常激烈的竞争。”

初到北外,他就发现了这样一种状况。

“北外学生的外语功底非常优秀,对国外的东西了解多,但不少学生用中文写不出漂亮的文章,写不出潇洒的汉字,大多数学生也不会演奏一件中国的民族乐器,中国传统文化的学养不足,同时对当代中国30年改革开放的成功发展模式缺乏完整充分的理解。这与新时期对外交官和国际性人才的要求不相适应”。

陈雨露将改变这种现状,实现北外的战略升级,作为自己来到北外的主要使命。

“我理解,向谙熟国学国情、通晓国际政治、经济和金融规则,具有思辩能力的国际化高端人才的培养模式上发展,这可能是上级领导派我来北外的主要考虑,我也愿意迎接这样的挑战。”

从农村学子到人大副校长

调任北外担任校长之前,陈雨露曾在人大工作21载。了解这段时间陈雨露的人生轨迹,成为了解读这位年轻的名校校长极为关键的一环。

简历中,可以看到他清晰的工作轨迹。1989年,人大硕士毕业留校任教,随后师从著名经济学家黄达,在职攻读金融学专业博士学位;1993年3月,任人大财政金融系副主任;1997年5月,任人大财政金融学院常务副院长;2002年1月,升任人大财政金融学院院长;2005年5月,任人大副校长。

而在考入人大之前,他只是一个从农村考入人大的淳朴学子。

“我父亲是广东潮汕人,他高中毕业以后到了北京成为一名空军战士。1956年,因为我们家是地主成分,当时祖父又在香港,有海外关系,父亲就被迫转业到河北石家庄。”陈雨露回忆道。

后来,三岁的陈雨露又随母亲下放到河北省一个叫做阳台的偏远小村。在这个名字充满诗意的村子里,陈雨露一待就是十多年。直到1983年,他才籍由高考入读中国人民大学财政金融系金融专业。

是什么原因让他选择了金融这个在日后颇有前途的专业?

回顾以往,陈雨露笑称当时对金融没有任何概念。“我为什么填报金融专业呢,是因为觉得财经专业可能更重视数学。”

当年参加高考时,陈雨露的数学成绩得了120分的满分,而他本人对数学也特别感兴趣,“当时只有理科考生才能选择数学系”。于是,作为文科考生的陈雨露选择了对数学有相对较高要求的金融专业。

“事实上,因为一直在农村学习,我英语成绩最差,高考只得了64分,其它科目都在80分左右,是数学的分数把我带进了人民大学。后来到了大学,我下决心把外语补上来。到考博的时候我的外语入学考试成绩已经是全校最高分,现在外语反成了我另外的一个优势了。”

如今,这个当年高考英语只得了64分的农村青年却成为了中国外语人才培养最高学府的校长。

历史开了一个不大不小的玩笑。

尽管高考报志愿多少有些懵懂,然而一学上金融,陈雨露就对其产生了浓厚的兴趣,也由此走上了一条研究金融的人生道路。

“金融既虚又实,既宏观又微观。”他认为一个国家的经济运行包括实体经济和金融经济两个方面。只有这二者都顺畅的运行,才能保障整个市场经济良性发展。实践也充分证明,市场经济越发达的地区,其金融也越发达。

由此,陈雨露将自己的研究方向确定为开放经济下的金融理论与政策。对此,他解释说:“中国的金融体系在1978年以前是封闭的,但中国经济必然会越来越走向开放,直至融入国际大循环体系。因此,研究这一领域是一种与未来经济和金融走向相吻合的必然趋势。”

这个真心热爱金融的青年一头扎进了专业研究中。自1997年以来,先后完成专著、译著等代表性学术成果14部,论文75篇,其中很多教材和著作成为全国高校课本。

就在采访当中,陈雨露写作的又一本经济学通识著作《金钱统治》付梓出版。这本由法国前总理罗卡尔亲自撰写序言,中国人民银行副行长朱民高度评价的财经专著迅速登上了畅销书热榜,赢得了一片掌声。

埋头做学问,扎实搞研究,如此丰硕的研究成果不仅奠定了陈雨露在金融领域里的重要地位,也推动着他由一名普通教师到人大财政金融系副主任再到人大副校长的角色跨越。

记者在采访中还了解到,直至调离人大前,陈雨露始终坚持在教学一线。他不仅指导硕士生和博士生,还坚持开设研究生和本科生的讨论课程和系列讲座课程。

谈起自己坚持一线教学的缘由,陈雨露认为这不仅源于责任意识,自己同样也能触发研究的灵感。

“思想来源于学生。在课堂上,不是我给学生思想,而是他们给我新思想,我告诉他们经验,但真正的火花是在跟他们讨论中产生的。”陈雨露坦陈自己一直把讲课当做一种享受,通过课堂教学的提问与回答,经常能够触发自己研究的灵感。因此,教师给学生上课并不是单纯的输出,更是一种吸收,这也正是他一直坚持与学生交流的原因。

“作为教师会有一种成就感。”陈雨露说,“尤其是看到自己的学生在各个领域做出突出贡献时,这种感觉是其它领域所难以企及的。”

记者通过采访人大学生获知,始终坚持给学生上课让陈雨露获得了人大学子们的高度评价,乃至于他们更习惯称呼他为“陈老师”而非“陈校长”。

另外一个给予人大学子深刻OLL0NCMuWXq58WQ3vO0jNociPOH/MWdw1J9Ehtdu5R4=记忆的就是这位校长的谦逊。

有一位金融系学生还记得这样一个细节。在2008年10月20日,陈雨露做客中央电视台“直击华尔街风暴”节目,该主持人芮成钢以“著名经济学家”称呼他。第二天,陈雨露即谦虚地在课堂上对学生们解释,自己离“家”的称呼还很远。

“我只是研究金融时间比较长的一个青年学者。只有那些拥有重要原创思想的学者才能称之为‘家’,而我的思想仍旧是‘站在巨人的肩膀上’。当然,我希望在座的各位能多出一些经济学大家!”

为什么是陈雨露?

何以取得如许成绩?

从一个农村学子一路走来,陈雨露每一点进步的脚印都清晰可寻。在记者的追问下,他更愿意将之归于对理想的执著坚守与现实的扎实认知上。

陈雨露硕士毕业之时,正值20世纪80年代后期的“下海”浪潮,这其中也包括刚毕业的大学生和学校里的老师。他回忆:“1989年,我硕士毕业那会儿正是下海的热潮,我们班的多数同学都下海了,只有一小部分人去政府工作。”

和大多数同学的选择不同,陈雨露决心坚守在三尺讲台之上。这个选择在那个流行“下海”的时代显得颇为“非主流”。

“我的成绩在班里一直是优秀,当我决定留校当老师时,大家都觉得特别奇怪。我一直希望自己能够继续完成博士学位,成为一个做学问的人,隐约意识到将来的中国会需要很多高层次的研究人才,现在大家纷纷下海,将来国家需要高端人才时,再回来就晚了。”

还有一个重要原因就是当时中国人民大学常务副校长、著名经济学家黄达教授对自己的影响。

“90年代的高等教育,特别是经济类专业,是非常艰难的。学生经常是‘吃了上顿没下顿’,今天老师还在上课,明天可能就辞职下海了。而国家开始以经济建设为中心,是最需要大批培养合格经济人才的时候。所以黄达先生在上课时跟我们语重心长地谈,希望最优秀的学生能留在讲台上。我非常感动,非常受触动,觉得自己有这份责任”。

基于对教育事业的热爱,硕士毕业的陈雨露决心甘于清贫,做一名普通大学教师。这并不容易,尤其与“下海”的同学相比,更显“寒酸”。

“当时(大学老师)待遇确实不好,刚毕业留在学校参加工作一个月就几十块钱的工资。同学到海南做证券交易的很快就挣到了几十万,差距非常大。”陈雨露回忆说,和同学坐在一起时,物质贫乏也曾让他产生过很大的心理落差。

1990年代前后,这种缘于知识和物质的境遇落差而导致的“脑体倒挂”现象,在中国知识分子阶层普遍存在,很多知识分子也因此而走上经商之路,但陈雨露始终坚守在讲台上,他坚信“教育界应该坚守这种清贫而不坠其志的精神,但‘脑体倒挂’现象迟早也会解决。”

风风雨雨走来,最让陈雨露欣慰的就是自己对人大金融专业的一份实实在在的贡献。

“现在看来,当初留下来的选择是非常对的。人大金融专业的教学研究和学科建设一直坚持下来,没有中断。今天,人大的金融专业能够稳居全国高校第一,能够培养出这么多优秀的金融人才,能够做出这么多一流的研究成果,跟这些年保持不断的连续思考有很大关系,我很有成就感。应该说,人大的金融学科没有垮掉,与90年代我们有一个青年团队在老一辈的指导下的始终坚守是有关系的。”

甘于清贫、坚守理想、奋力拼搏,这些都是陈雨露人生历程中熠熠生辉的亮点。

也许,如果仅仅止于对理想的单纯坚守上,陈雨露也很难走到今天的位置。陈雨露很不一般的地方在于,他绝非自闭于书房之内的学究,而是“始终注意接触广阔的天地,更多地从中国实际、从多维的视角去看问题,去解决问题。”

“我的工作历程是从校门到校门,缺乏基层经验,对我来讲一直是个弱点,所以工作之中,我始终注意接触广阔的天地。前不久,同事们都说我无论是写文章还是做行政工作都变得老练了。我觉得老练主要是指思想更加实事求是,方法更加得体,这和注重基层调研有着直接的关系。”

在2010年第十一届全国青联全委会前的采访中,记者偶尔了解到这样一个故事。

2007年7月22日,陈雨露曾以中央国家机关青联副主席、全国青联委员、中国人民大学副校长的身份带团前往四川凉山彝族自治州调研。

凉山彝族自治区既是少数民族聚居区,也是革命老区。由于地理原因,凉山成为了边境走私毒品的主要通道之一,深受毒品之害。提到调研中的所见所闻,几位青联委员都用“触目惊心”四个字来形容。

“由于吸毒,很多大人都感染了艾滋病,或者病死或者被强制戒毒,小孩就没人管了。”陈雨露回忆说。

调研中,陈雨露看到这样一幅场景:12岁的老大带着三四个弟弟妹妹在小黑屋里艰难度日,平常吃的东西也就是土豆。当时正好是土豆收获的季节,几个小孩没有力气,只好在田地里一趟一趟地往家里拖土豆。

看到这些,大家二话不说,放下行李就去帮助孩子们扛土豆。之后,他又和同行的青联委员商议,共同支持建立持续的帮扶机制,每年定点帮助这些贫困儿童。

基层调研不流于形式,而是扎扎实实地做一些工作,更多从制度的层面上去解决问题,这一点让同行的青联委员们颇有收获。

由此,观诸陈雨露的人生之路,既怀揣对教育的热忱理想,又能够以中国实际的多维视角观察、解决问题,可以说是他得以成为一名年轻优秀大学校长的最好解读。

中华儿女:外界有这样一种声音,素以经济学家著称的陈雨露,在北外这个以语言类见长的大学做校长,将英雄无用武之地。您怎么看?

陈雨露:我认为这是一种挑战,更是一种机遇。我主要的研究方向是国际金融,国际金融把两个关键的东西结合在一起。首先,市场经济越发达对于金融人才的需求也就越大,金融学已经成为现代经济运行的核心和血液,对以经济崛起为中心的中国而言,外语人才对国际经济和金融等专业学科知识的要求越来越强烈,同时,中国金融等专业学科走向世界,对外语水平的要求也越来越高。所以我的专业恰是两个点的聚焦。

中华儿女:从人大副校长成为北外校长,从副职到正职,不少人称您为“政治新星”,怎么看?

陈雨露:我非常不同意此类说法。大学校长是一个崇高的岗位,既要求你是一个优秀的学者,更要求你是一位懂得教育规律的高水平的行政管理专家。我深知自己在两个方面都还有很大差距,更不用说“政治明星”了。上级组织把我放到如此重要的岗位上,我感到更多的是责任和压力。真是如履薄冰,必须全身心投入。

中华儿女:作为一所大学的校长,您认为现代高校的校长应该是个什么角色?什么样的校长才是好校长?

陈雨露:校长是一个高等学校的灵魂人物,甚至可以在很大程度上决定这个学校的发展速度。作为现阶段的大学校长,首先应该有长远的发展眼光,要尊重教育客观规律,不能只注重眼前利益、急于求成。其次,高等学校的校长应该具有智慧和胆识,在社会前进的大背景下全方位考虑学校的教学科研发展。高等学校不但要能培养出符合时代要求的学生,同时还应使大学发展顺应社会进步、推动社会前进。最后,高等学校的校长要有责任感和行动力,要怀着对教育事业的真感情,从实际出发真想办法,真抓实干,校长个人要成为一个高等学校师生的表率。

中华儿女:有人认为目前的中国高校是官学商混合体制,您是否认同这一观点?

陈雨露:中国高等教育的发展成就是有目共睹的。继续大踏步发展所面临的体制障碍必须通过深化改革来解决。我觉得,大学里的官不是官,因为他手里的权力小于他的责任,和现实中分配资源的官员相比,大学里的官更多的是承担一种既要全方位争取到发展资源,又要维护学术纯净的艰巨责任。但是你知道,中国的大学体系是一个公立大学体系,又是从行政级别制走过来的,所以比欧美大学的集中化程度要高。另一方面,由于我国的国情和教育传统,我们不可能像欧美那样把学生放到社会上(居住),我们要建校园内宿舍,会对学生进行集中管理,这是对学生的安全负责。再加上我们的党、团系统的思想政治建设,所以,大家可能会觉得我们管的很多,可能会有这种(官商学的)感觉。每个国家的高等教育体制都必须根植于自己的国情和教育传统的基础之上,中国也难以例外。

中华儿女:中国目前的大学建设似乎进入了一个高而大的阶段,比如全国各地都在建设动辄占地数十万平方公里的大学城,再比如高校一味追求建设高楼也引发了“高校需要大师还是大楼”的争论。学校面积大、大楼盖得高就能为高校带来质变?

陈雨露:进入21世纪以来,中国高校的基础建设不断扩张。最根本的原因是我国高等教育在投入方面的历史欠账过大,高等学校原来的基础设施过差,难以承载时代赋予的使命。同时,1990年代末期中国的大学开始不断扩大招生,师生数量增长很快,原有的基础设施已经难以为继。即使按目前大学基础建设的扩张速度,仍然不能充分满足师生教学科研的需要。时代是发展的,高等教育作为千秋基业更需要优先发展,基础设施是发展的基本条件。如果大学校园跟1990年代,甚至1980年代相比,根本没什么改变,那才真正是高等教育的悲剧。“大师、大楼、大气”三者必须兼