旅游城镇化背景下的民族村寨文化保护与传承*

——贵州郎德模式的成功实践

李欣华 吴建国

旅游城镇化背景下的民族村寨文化保护与传承*

——贵州郎德模式的成功实践

李欣华 吴建国

旅游城镇化推进与少数民族文化保护之间的矛盾日益凸显的时代背景下,贵州郎德上寨的村民因势利导,在顺应旅游城镇化发展趋势的过程中,将民族文化作为村寨建设与旅游开发的核心价值贯彻始终,并发扬集体智慧,以工分制进行运营管理和利益分成,保证了文化保护的持续性,在旅游城镇化开发与少数民族文化保护之间建立起一种利益相关、互为因果的反馈机制——郎德模式,有效地解决了少数民族文化保护与传承和旅游城镇化的系列现实矛盾,为旅游城镇化背景下的民族村寨文化保护提供了新的思路和途径。

旅游城镇化;民族村寨文化;保护;传承;郎德模式

旅游业已成为我国西部地区的重要产业[1],我国城镇化也已进入快速发展阶段。2009年城镇化率达 46.6%,推进城镇化成为关系现代化建设全局的重大战略[2]。基于此,我国西部广大民族地区立足产业结构、社会发展阶段和国内旅游发展等实际,大力发展民族风情游,使旅游城镇化成为区域城镇化的主要类型。作为重要的民族文化旅游地的民族旅游村寨,如何在旅游城镇化的背景下保护与传承自身文化,做到城镇化、旅游业和少数民族文化的协调持续发展,已成为当前重要的实践研究课题。

一、郎德上寨简介

郎德上寨是贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县郎德镇下属的一个苗族村寨,现有 138户,598人 (截至 2010年 8月)。自元末明初建寨以来,已有 500多年历史[3]。因清咸丰、同治年间杨大陆 (苗名腊略,陈姓)率苗民起义而声名远播。至今仍保留着富有地域和民族特色的苗族古建筑群、较少受外界影响的苗族文化、良好的自然生态环境和宁静的山乡氛围。

该寨作为贵州民族村寨保护重点村寨,1987年以“上郎德民族村寨博物馆”名义发展旅游。23年接待中外游客逾百万。2008年被纳入奥运圣火线路。先后获得 “中国民间艺术之乡”、“全国百座特色博物馆”、“全国重点文物保护单位”称号。目前是贵州著名的苗族文化旅游目的地。早在 20世纪 90年代初,旅游业就成为村域经济支柱,走过起步期 (1987—1995)、平稳期 (1996—1999)、增长期 (2000—2008)三个阶段,发展已相对成熟。没有延续其它苗寨单纯以农业为主的传统发展道路。

二、旅游城镇化及其对郎德上寨的影响

(一)旅游城镇化概念

国内相关研究大都将 1991年澳大利亚学者 PatrickMullins基于对海滨旅游地的城市化研究而提出的“旅游城市化” (touris m urbanization)作为旅游城市化和旅游城镇化的概念起源[4-9],认为“旅游业特别是旅游者消费带动了城市发展[10]”。旅游城镇化的概念晚于旅游城市化被提出,相关研究成果较少,涉及旅游城镇化定义、机制、阶段划分、内容、类型和影响等方面[4-9]。

学术界普遍认为,旅游城镇化是城镇化的一种类型,是以旅游业的发展为动力推动旅游目的地人口和产业的集聚及城镇在空间上扩张和重构的过程[4],区域城镇化和旅游业发展被认为是旅游城镇化的主要动力机制[4-8]。目前对旅游城镇化的消极影响研究不足,研究方法以定性描述为主,以民族地区为研究地域的极少,民族村寨的相关研究尚属空白,缺乏因地制宜发展旅游城镇化的创新研究。

旅游城镇化是受旅游业发展引发或驱动的城镇化现象和过程,属城镇化多元发展和旅游业成熟发展的共同作用结果和综合表现,一般发生于城镇 (市)旅游热点区域或旅游景区。就民族地区来看,旅游城镇化可与发生地或周边地区的经济社会发展水平无显著关联,主要受旅游吸引物和其它旅游经济要素影响,且表现出嵌入效应。作为城镇化的一种重要类型,旅游城镇化表现为旅游经济要素 (人流、物流、信息和资金流)向旅游业相对发达区域的地理集中。而这种集中过程必然对城乡二元格局中的民族村寨文化带来新的影响。

(二)旅游城镇化对郎德上寨的影响

旅游城镇化在优化区域产业结构、促进区域经济增长的同时,也不可避免地对民族村寨文化的保护和传承造成负面影响,引发一系列城镇化与民族村寨文化保护的现实矛盾:钢筋水泥的现代建筑与少数民族建筑文化的矛盾;现代城镇生活方式与少数民族传统生活方式的矛盾;少数民族青年人生活方式的趋同化与民族文化保护与传承的矛盾;民族文化旅游开发的急功近利引起的文化变异与原生态民族文化保护的矛盾等。

为落实贵州省“2010年城镇化水平达 27.5%、2020年达 35%”的目标,黔东南州大力实施“城镇带州”战略,加快全州城镇化进程。同时依托“歌舞之州”丰富的民族文化资源,着力打造原生态民族文化世界旅游目的地。随着凯里市、雷山县以及丹江、西江等地旅游投资、建设力度加大,旅游城镇化成为黔东南州城镇化的重要类型。雷山县以“中国苗文化中心”为定位,大力发展以苗疆圣土为特色品牌的旅游业。随着旅游业和相关产业发展带来的用工需求导致郎德、西江、丹江等乡镇和周边的农村富余劳动力快速向中心城市转移。这在一定程度上带动了雷山县旅游城镇化发展,2008年底城镇化率达到 23%,比 2005底提高 2.81个百分点,明显快于全国同期水平。

郎德上寨的民族村寨文化保护与继承,处在双重旅游城镇化的影响之下——外部显性的、黔东南州以及全国快速城镇化背景;内部是隐性的、当地村民发展旅游过程中的观念意识和生活习惯的旅游城镇化。就文化的流变、保护和继承而言,后者影响更为深刻。然而实地调研显示:该寨民族村寨文化并未随旅游发展而消退,且与雷山、凯里的旅游城镇化关联不明显。既没有村寨景观和文化出现城镇化现象,也没有劳动力向中心城镇的大量转移。相反,却因村寨景观与文化较好地保留而受到海内外旅游者的持续青睐;全寨季节性外出务工人员 50余人,仅占总人口的 8%。本文将这种旅游城镇化背景下独特的民族村寨文化保留传承方式称为“郎德现象”。这与 “郎德模式”这一文化保护模式密不可分。

三、郎德模式——旅游城镇化背景下民族村寨文化保护与传承实践

双重旅游城镇化背景下的郎德上寨,民族村寨文化保护与传承主要通过文物保护和 “社区主导、全民参与”的民族村寨旅游两大途径进行。在实现村寨文化保护、继承和村寨、旅游发展并行不悖的同时,也获得了良好的社会、经济和环境效益。

(一)文物保护和旅游发展由来

郎德上寨的文物保护工作始于 1984年。1985年该寨作为黔东南民族风情旅游点率先对外开放,1986年被国家文物局列为全国第一座露天苗族风情博物馆。文物保护工作在文保部门和村民的共同努力中进行。1987年村委会引导全村放弃种收成本较高的烟草种植项目,正式开展旅游接待。村委会领导班子发扬集体智慧,创造性地将人民公社中实行的工分制加以改造并应用到旅游发展中,逐步形成“社区主导、全民参与”独具郎德特色的民族村寨旅游发展模式。文物保护和旅游发展成效显著。1997年郎德上寨被授予中国民间艺术之乡,2001年被列为全国重点文物保护单位。2003年旅游收入占村民家庭收入的 31%,2008年高达 50%以上,户均旅游收入超过 1万元。

(二)郎德上寨民族村寨文化保护与传承的主要内容

1、苗寨古建筑群

作为苗族典型聚落,郎德上寨古建筑群堪称苗岭建筑博物馆,“鱼住滩,人住湾”、“万马归槽”的人居选址偏好,依山就势、以铜鼓坪为中心的村寨布局,吊脚楼和美人靠为独特风格的建筑特色,以及选房基、选中柱、上大梁等建房习俗,均可在古建筑群中得到反映。由于受到文物保护法的保护,加之旅游发展需要和当地村民对村寨的热爱,郎德古建筑群在旅游发展过程中获得了较好的保护,数次顶住了雷山县和郎德镇政府扩建村寨旅游设施的压力,使古建筑和村寨风貌免受破坏。在对静态的古建筑实体保护的同时,也保护了苗族建筑文化、建房习俗和居住文化。随着民族旅游的深度开展,古老的民居建筑还被视为民族旅游原生态的特征景观以及地方和民族文化的重要代表,日益受到游客青睐。

2、苗族服饰

郎德上寨的苗族服饰多达二三十种[3],便装和盛装均为手工制作。服饰及其制作工艺随着 20多年来的旅游发展得到了重视和强化,这不仅让苗族传统服饰成为郎德上寨苗族重要的民族表征,而且让民族服饰的制作工艺代代相传。得到了较好的保护和继承。

3、苗族文化艺术

除苗族服饰工艺外,苗家十二道拦路酒、芦笙、莽筒演奏,苗族歌舞在旅游发展中均被作为迎接游客的重要展示内容并得到重点保护和继承。随着郎德上寨知名度提升,由 30名青年男女组成的艺术团常年被邀请到国内外演出、教授苗族歌舞;另一方面,由于苗族传统建筑工艺的完好保留,郎德工匠经常被请往雷山、凯里和贵阳建造和制作传统苗族民居和家具,在保护苗族艺术文化的基础上扩大了影响和传播范围。

4、苗族传统节庆习俗

截至 2010年 8月,苗家乐作为主要的旅游接待服务形式,已经发展至 16家。正是这种“住苗家楼、吃苗家饭、访苗家情”的苗家乐,为游客提供了接近和了解苗族的生活制度、家庭制度、村落社会制度的机会,郎德上寨也在展示苗族制度文化同时做到了保护和继承。同样,苗年、鼓藏节 (牯脏节)等传统苗族节庆仪式作为重要的旅游展示内容得到强化,并激起了郎德上寨村民的强烈的民族文化自豪感,进一步促进了村寨文化保护与继承。

郎德上寨的民族村寨文化之所以能代代相传、时至今日保持民族传统特色,文物保护法、苗族习惯法和工分制的作用功不可没。

(三)郎德上寨民族村寨文化保护与传承的机制

郎德上寨民族村寨文化保护与传承的动力固然与苗族的生态伦理观念有关,但其关键作用的是文物保护法的硬性规定和郎德特色的工分制。

一是文物保护法的相关规定对已纳入文物保护范围的古建筑群的刚性保护,对违背文物保护法的做法,村民们会及时直接反映到国务院。

二是村委会和旅游小组两级管理机构和工分制管理制度在村寨文化保护和继承中起到的关键作用。现有关于郎德上寨的文献大都认为工分制和社区参与是郎德上寨文化和旅游持续发展的重要机制[11-13],而实质上,工分制重在提供了一种管理和利益协调机制,从而调动了全体村民的积极性,引发了一场全民参与的村寨文化保护与继承行动。正因如此,郎德上寨的旅游发展才能在村寨文化保护和继承的基础上实现健康、持续进行。

三是来自苗族习惯法对本寨居民的约束,如有触犯则按照习惯法惩罚。如“4个 120”惩罚法(即罚 120斤肉、120斤酒、120斤米、120斤菜)。

郎德上寨的工分制是一种对参与迎宾和歌舞表演的本寨村民按照角色和贡献差异发放面值不同的工分牌的做法。工分牌的发放由村主任等村委会领导负责;工分的统计工作由旅游小组成员负责,以户主 (家庭)为单位逐人逐次登记,并将总分汇总到“郎德上寨民族旅游接待工分表”。月末将当月旅游收入的 75%按照工分的额度比例结算给每户家庭。旅游收入的 25%留作公用。旅游账目定期公示,做到透明、公开、公正。

游客进寨时开始首次发放工分;游客全部进寨门,迎接芦笙停奏,开始二次发放工分;进入铜鼓坪,停发工分票;穿戴不齐或中途退场者,扣除相应工分;首次领不到工分者还有二次领取工分机会。另外还规定旅游接待工分发放过程做到公平公正,不得舞弊。具体由郎德上寨旅游小组监督、执行。

旅游工分按职能分工可分为迎宾客,演员,陪场,群众;按衣着不同分为银衣,长衣,便装,盛装,银角。按服装穿戴整齐程度和具体分工,参与者可拿到不同分值的工分牌 (见表1)。

表1 郎德上寨工分牌分值Table1.the numerical value of work-point in Langde Village

旅游工分的发放、统计结算方式独具匠心:将全寨村民按 4个村民小组分别用红、粉、绿、蓝四种颜色的账本登记造册,便于分组统计工分;工分牌分红、黄、白、蓝、黑五色,按表演场次轮流发放;每次统计当天当次表演时只将一种颜色工分牌纳入统计;每人将所得工分牌交由旅游小组成员,统计到自家账本;旅游会计将当天账目汇总到全寨旅游工分统计表,并按照每月旅游总收入按工分比例发放。这充分显示出郎德人的旅游管理智慧。

旅游工分制度接待为全寨带来了可观的经济收益。一场迎宾歌舞表演的收费已从 1987年当初的 150元提高到目前的 600—800元,1分工分也由当初的几分钱增加为目前的 0.1—0.2元。1次接待活动可以让 1名妇女挣到 22分即 2—4元,让男人和儿童赚到 10分即 1—2元,不仅在一定程度上提升了妇女的经济地位和家庭地位,也让每户每月增收 1000—2000元。这也使郎德上寨早在2003年就成为远近闻名的旅游富裕村。2008年全村仅歌舞表演所得收入就达 112万,是全村农业产值的近 20倍。村委会和旅游小组还将讨论研究将工分制的应用范围逐步拓展到苗家乐接待中,让旅游收益得到更加公平的分配。

郎德上寨的工分制不仅是对传统工分制的创新和发展,更体现了郎德人的智慧,蕴含了朴素有效的管理学原理:公平原则——参与旅游接待的村民都有工分,充分调动积极性;差异原则——能者多劳,多劳多得,避免平均主义;公开透明——及时统计,定期公示;流程控制——分次发放,不影响接待活动;分类管理——明确分工、各司其职,保证有序性;量化管理——减少因主观因素带来的不公平;监管机制——防止作弊,保证公平。

四、郎德模式及其评价

(一)郎德模式

首先,郎德上寨的民族村寨文化保护与传承是由两股力量推动和维持的结果。一是国家层面的文物保护法规自上而下的保护,二是郎德上寨的苗族习惯法和村民的自发保护。

其次,在民族村寨文化的真实性、完整性、原生性得以完好保留的基础上,民族村寨旅游获得了良好的发展,同时也以旅游收益回馈到文化保护和继承环节中。民族村寨文化保护与继承和民族村寨旅游发展之间构成了良性互动发展的系统。将民族文化旅游作为民族村寨文化的保护和继承手段之一,是郎德模式最大的特色、创新和成功。

而且,工分制作为一种切实有效的运作、管理和收益分配机制,保证了郎德上寨文化保护与旅游发展互动系统特别是村寨旅游发展的良好运行。收益分配是根本,运作和管理是关键,郎德模式中的“工分制”恰好起到了这种决定性作用。

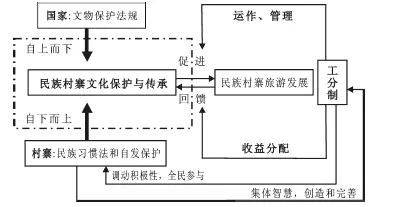

包含了郎德人集体智慧的工分制在民族村寨文化保护及其实现途径——民族文化旅游发展过程中发挥出巨大的作用,切实调动了全体村民的积极性,让村寨旅游以及文化保护和继承成为全民参与的行动。国家法规、寨规和工分制的综合作用使村寨文化得到有效地保护和继承 (见图1)。

图1 郎德模式示意图Fig 1.the plot of Langde mode

简言之,郎德模式就是一种社区主导、全民参与,以工分制作为管理和分配机制、以民族文化旅游为具体手段的文化保护与继承体系,它以文化真实、文化持续、旅游持续和尊重当地社区意愿为重要特征。

(二)郎德模式的评价

国内外学者针对民族村寨文化保护曾提出整体保护,分区保护,双村模式[14],生态博物馆[15]和村寨博物馆[16]、民族文化生态村[17]等构想,但普遍具有理想化和静态保护思维的缺陷。因而也缺乏文化保护与继承得以后续发展的动力。相比而言,郎德模式在民族村寨的文化保护和传承方面体现了管理、运行和利益分配的统一,按照苗族习惯法和风俗习惯充分尊重本寨村民的发展意愿,更为生动有效,因此更具旺盛的生命力。这是文化保护与继承的关键,也是郎德模式的优势和成功之处。故沿用至今。

郎德模式最初源自文物保护工作者和村民对本寨历史文化朴实的保护意识,随后的村寨文化旅游发展只是文化保护的基础上的无心插柳,并没有将经济效益最大化作为最终目标。正缘于此,郎德上寨的生产生活方式没有明显改变,旅游接待让村民们在农业生产中更加忙碌,兼顾农活和旅游接待,村域经济也开始用农业和旅游服务两条腿走路。传统的农业生产观念和苗族热情好客的民族传统习俗让郎德上寨居民在重视和参与旅游发展的过程中,并没有将经济效益放在首位,相反却极为重视郎德上寨的口碑和宣传效应等社会效益;同时旅游发展也使当地苗族朴素的生态环保观念进一步得到强化,促使村寨生态环境不断得到改善。民族文化保护及旅游发展真正做到了可持续。由此,郎德上寨在旅游城镇化过程中不仅实现了劳动力的就地转移,将旅游和生活没有截然分开,避免了商品化带来的文化雷同,使村寨的自然风光、民族风情和人文景观保持了最大限度的原生性,保证了郎德上寨苗族文化的真实性 (Miao’s cultural authenticity),为民族文化旅游的持续发展提供了坚实基础。

郎德模式虽有地域因素和民族文化背景,仍不失为旅游城镇化背景下一种有效的文化保护与继承的有效机制,并为其它民族地区的文化保护和旅游发展提供了借鉴。

五、郎德模式的问卷调查检验

文化保护模式的评判标准最终在于文化保护的效果。由于民族村寨旅游本质上是一种民族文化体验,作为文化感知的主体游客对文化保护的效果最有发言权。

(一)问卷调查

以“郎德上寨文化感知的游客调查问卷”对郎德上寨来自贵州省内、省外、国内、港澳台和国外共计 224名游客进行了有效调查 (2010.08)。结果显示:

对当地苗族风情氛围感受调查中,有 66%的游客认为比较浓郁,有 12.5%的游客认为很浓郁(本项分为很浓郁、比较浓郁、一般、比较淡、很淡 5级);在文化分项感知调查中,100%的游客认为苗族建筑是民族文化的特色代表,选择苗族乐器和歌舞的占 86.61%,选择苗族服饰的占56.25%,选择习俗和禁忌的占 25% (本问卷将民族村寨文化细化为苗族建筑、苗族服饰、苗族饮食、苗族语言、苗族乐器和歌舞、节庆活动、宗教信仰、习俗和禁忌、其它等 9个文化小项,可多选);75%的游客对本次民族村寨旅游整体印象比较好 (本项分为很好、比较好、一般、比较差、很差 5级)。

(二)调查评价

郎德上寨的文化保护与传承状况总体较好,保留了浓郁的苗族文化氛围,游客的民族文化旅游体验满意度总体较高。由此证明了郎德模式的有效性。

具体的文化分项中,建筑、乐器和歌舞、服饰等选项赋值较高,得到了较好的保护,也印证了郎德模式依托文物保护法规和当地社区的有效性。习俗和禁忌选项的赋值虽然较低,却不能被认为已经弱化。以苗族不允许异性客人同屋居住这一禁忌为例,调研中笔者亲见一对杭州夫妻,一对加拿大情侣被苗家乐主人告知须男女分房住宿,否则主人宁可不做生意。苗族习俗和禁忌得以传承和保护的程度由此可见一斑。

本次问卷调查没有局限于问卷设置内容,还进行了随机访谈,尤其注重游客对西江苗寨和郎德上寨两个旅游地的对比访问。92%以上的游客反映由政府主导进行旅游开发的西江苗寨存在商业化、表演化现象,不像郎德上寨还保留着原生态的民族村寨特色。郎德模式以社区为主导、发动全民参与文化保护和旅游的做法,就保持民族村寨文化真实性而言,显然要优于政府主导的发展方式。

六、结论

旅游城镇化推进与少数民族文化保护之间的矛盾日益凸显的时代背景下,郎德上寨的村民因势利导,顺应旅游城镇化的发展趋势,将民族文化旅游作为民族村寨文化保护与继承的有效手段,并发扬集体智慧,以工分制进行运营管理和利益分成,保证了文化保护的持续性,在旅游和文化保护之间建立起一种利益相关、互为因果的反馈机制。郎德模式有其偶然性,但更多的是文化保护与旅游发展良好互动的必然结果,更是民族村寨文化积极应对旅游城镇化冲击的一种民族文化保护和传承的成功实践,而不是被动地接受旅游城镇化的负面影响。

郎德模式有效规避了旅游城镇化带来的城乡经济文化交流的单向性显著、旅游经济的马太效应恶化、乡村空心化发展等消极影响对少数民族文化的冲击,不仅化解了旅游城镇化与少数民族文化保护之间存在的系列现实矛盾,还从根本上解决了村民周期性往返于乡村和城镇之间的候鸟生存方式、无法在文化和经济上真正融入城镇、无法享受旅游城镇化成果等问题,让村民在土生土长的村寨中实现安居乐业,让民族文化保护与继承有了持续的物质生活保障,从而走出了一条有别于传统文化保护模式的特色之路,使郎德苗族村寨文化旅游永葆特色魅力。这对民族地区文化保护与继承极富广泛的借鉴推广意义。

[1]旅游业已成为西部地区的重要产业[EB/OL].[2009-11-27]http://www.dayoo.com.

[2]李克强.中国城镇化处于快速发展阶段[EB/OL].[2010-06-01]http://www.chinanews.com.cn.

[3]吴正光著.郎德上寨的苗文化[M].贵阳:贵州人民出版社,2004.12:1,41.

[4]王红,宋颖聪.旅游城镇化的分析[J].经济问题,2009(10):126-128.

[5]焦华富,丁娟,李俊峰.旅游城镇化的居民感知研究——以九华山为例[J].地理科学.2006(5):635-640.

[6]丁娟.山岳型旅游地旅游城镇化动力机制研究——以九华山为例[J].资源开发与市场.2007(6):569-570,562.

[7]邱云志.少数民族区域旅游城镇化研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版).2005(10):26-28.

[8]连漪.广西旅游城镇化经营的整合研究[J].桂林旅游高等专科学校学报,2007(6):841-845.

[9]朱竑,贾莲莲.基于旅游“城市化”背景下的城市“旅游化”——桂林案例[J].经济地理,2006(1):151-155.

[10]Mullin P.Touris m urbanization[J].International Journal ofUrban and Regional Research.1991(3):326-342.

[11]吴正光.郎德——文化保护与旅游开发的成功实例[J].理论与当代,2007(1):41-43.

[12]李丽.郎德运用“工分制”经营乡村旅游对和谐乡村建设的启示[J].贵州师范大学学报 (社会科学版).2008(2):55-60.

[13]李天翼.民族旅游社区参与的“工分制”[J].贵州民族学院学报(哲学社会科学版).2010(2):189-193.

[14]李欣华,杨兆萍,刘旭玲.历史文化名村的旅游保护与开发模式研究——以吐鲁番吐峪沟麻扎村为例[J].干旱区地理,2006(2):301-306.

[15]刘旭玲,杨兆萍,谢婷.生态博物馆理念在民族文化旅游地开发中的应用——以喀纳斯禾木图瓦村为例[J].干旱区地理,2005(3):414-418.

[16]杨正文.从村寨空间到村寨博物馆——贵州村寨博物馆的文化保护实践[J].中国农业大学学报 (社科版).2008(3):5-20.

[17]金少萍.“中西部山区民族原生态文化学术研讨会”综述[J].思想战线.2004(30):139-140.

The Protection and Heritage of Ethn ic Village Culture in the Background of Tourism Urban ization——LangdeM ode’s successful practice

L i Xinhua,W u Jianguo

Under the background of contradictions be tween promotion of touris m urbanization and protection of minority nationality cultures is increasingly obvious,upper Langde villagers follow the trend of tourism urbanization process and take the minority nationality culture as the core of consistent value of village construction and tourism development,and promot the collective wisdom to build the work-point system formanagement and benefits sharing in order to ensure the protection of cultural continuity,establish a kind of interest between related,reinforce each other feedbackmechanism namelyLangdeMode between the tourism development and protection ofminority nationality cultures,then seriesof actual problems about the protection and heritage of ethnic culture and touris m urbanization are effectively solved,it provides new ideas and approaches for ethnic village culture’s protection.

Touris m urbanization;Ethnic village culture;Protection;Heritage;LangdeMode

【作 者】李欣华,西南民族大学西南民族研究院博士生;吴建国,西南民族大学旅游与历史文化学院教授。四川,成都,610041

C95;G05

A

1004-454X(2010)04-0193-007

* [基金项目]国家社会科学基金项目“城镇化背景下的西南少数民族乡村文化保护与传承研究”(项目编号:10BMZ033)。

〔责任编辑:邵志忠〕