图尔敏的法律论证特性

杨宁芳

(中国计量学院,杭州 310018)

图尔敏的法律论证特性

杨宁芳

(中国计量学院,杭州 310018)

图尔敏的法律论证理论与他的一般论证理论水乳交融。在他的论证理论体系中,论证的法律模型取代了论证的几何学模型,并将该模型贯彻到对法律论证的分析和评估中,形成了颇具特色的法律论证理论。

论坛;论证;法律论证;图尔敏模型

图尔敏的论证理论在新世纪依然是论辩研究和非形式逻辑研究的热点之一。笔者在文献[1]中梳理了图尔敏的法律论证理论,在此仍以《推理导论》(1979)为范本讨论图尔敏的论证理论特性。

一、法律问题和法律裁决的本质

对法律的主要论坛的初步描述,已涉及到法律问题的两个一般类型:事实问题和法律问题。为了法律的目标,事实问题和法律问题之间的区别有实际的重要性。它决定辩护律师将如何为他们的案件做准备,何时法官能为拒绝受理诉讼和指导陪审团的裁决做出决定。对审判法院和上诉法院的裁决来说,它也标志着核心问题。

当委托人在律师面前说事件的时候,走向诉讼的第一步就跨出了:“听听发生了什么。”律师听了事件,就要思考从法律中找到可利用的、可能的救济。而当最终的决定确定后,将意味着向法官或陪审团提供不可缺少的“事实”。于是,律师说:“让我们按照这个可能的救济看看你的案子。你的案子是这样的……”一旦准备好你的主张并将它们提交给法院,事实问题就变成了“事实上的争点”,诉讼对手知道以后,将准备他们的回应,他们会否认你的事实陈述,因而让法院来决定的具体的“争点”(或者分歧点)就会出现。

如果要法院审理你的案件,你必须说清所有相关事实问题;你的对手也将尽全力在争议中的事实争点所指明的关键点上反驳你的断定。在实际的法律推理进程中,每个事实上的争点都将被分成从属的争点,对方就这些子问题和你竞争,法官和陪审团要在两者之间做出选择。如果你的叙述是可信的,那么你的对手的诉讼在这点上就失败了。

所以,法律问题围绕事实问题来做决定。在两个不同叙述之间做出的选择必定是在运用法律和正义的情况下做出的。在整个诉讼中,审理法官将对法律问题做出许多决定,为了增强普遍性,他必须问自己这样一些问题:

对法律而言,那是一个要考虑的合适问题吗?这个特定的法院是考虑该问题的合适法院吗?

按照眼下诉讼的性质,要论证那是一个合适问题吗?

对于受理、实施审理,这是一个合适的程序吗?

这是一个询问该证人的合适问题吗?

这是一个被当作证据接受的合适的文件或证物吗?

在陪审团商议之前,我如何能合适地在法律方面指导他们?

陪审团的表现合适吗?或者他们是有偏见的?

陪审团的裁决在正义的疆界内是可接受的吗?

裁决依据其被做出的那个法律与这个国家或美国的宪法一致吗?

今天采取的行动与整个正义的要求相一致吗[2]210?一旦法官的裁决遭到诉讼一方当事人异议,这些法律问题就变成了“法律上的争点”。审理律师谈到“建立和保存一个记录”,这意味着构建在审理中发生的一切的记录,它为上诉到高一级法院提供基础。

他们必须等到一个合适的争议在上诉中来到他们面前。尽管具体争议的解决可能是法律过程的核心,但“建立规则 (rule-setting)”的裁决变成了最为后续关注的焦点,而且最终在社会中起更重要的作用。

关于法律裁决的“理性”问题,图尔敏指出,以往的许多法哲学家认为,形式逻辑规则的严格应用帮助法官和其他人做出他们的裁决。令一个法律陈述作为一个“前提”,案件中提出的事实陈述作为其他“前提”,那么合适的裁决将成为那些“前提”的有效的推论。尽管用于提出法律裁决的论证依然常常以传统逻辑的形式和术语铸就,但是几乎没有什么人再严肃地相信,逻辑规则能充分地说明做出法律裁决所涉及的实际程序。相反,大多数评论者现在更经常地把法律描述成为达到“可估量性”(reckonability)而设计的规则系统。结果,某些批评家责备法律是“非理性”的;然而其他人主张,在不可获得的形式逻辑的确定性或必然性与在这个非理性责备背后显现的不可预见性之间,寻找一个中间点。

图尔敏认为,按照他们的实践推理方法,法律推理的“规则取向”的特性就易于理解。如果法律裁决仅仅依赖形式有效性或“逻辑的”论证,那么,对于任何争议中的每一个特殊事实集,也将必须存在法律的单一规则以决定最终的裁决。这样,法院的任务将相当简单,就是找到这个“正确的”规则,把它作为一个前提放到逻辑中。但是,至少在某些方面,每个争议都是唯一的,因与其他争议不同而提出一些不同的原则。所以,这是一个法律裁决不实际的模型。另一方面,那些责备法律是非理性的批评家暗示,直接按照政治的、个人的、集团的意识形态和其他力量的压力,法院随其心愿自由裁决。但是,这个阐释不能说明在司法裁决中发现的、实际上突出的规律性和可预见性。从实践推理的观点看,任何争议的事实和所提出的原则也许都有冲突,而法院可被看作是对其进行清晰的选择的地方。虽然如此,法律裁决的齐一规律(orderliness)能够被承认。的确,在挑选用于证明法院最终裁决的保证时存在选择,但那个选择是在被称作普通法传统的限制内做出的。该传统通过法律裁决是以有序和合情理的方式发展起来的。当任何案件的具体事实被先前清楚的和无疑问的阐明的规则涵盖时,规则将控制裁决。哪里存在怀疑的余地,法理的广阔的考虑就引导法律推理。当该怀疑是实质的时候,他们的裁决必定努力与法理和传统的整个精神协调一致。

任何法律裁决都包括一个复杂的推理路线,它比只是决定冲突中的特定当事人的命运做得更多。它必须在一个已确立的长期持续的法律传统之内工作,因此以一种使得法院的工作“可估量的”(即充分地可理解的)方式构造和应用法律规则,以便法律人能在大多数情景中做出可靠的预见:如果他们的委托人在他们面前提出他的特殊问题的话,法院将怎样做。正是在这个意义上,人们能真正认为法律事业寓于一个法律系统之中,因为在任何具体案件中,裁决并不意味着最后的终点:它只是在法律论坛中解决社会争议的持续过程中的更远的一步[2]217-218。

二、法律论证的特性

在图尔敏看来,法律论证的特征就体现在论证模型的各要素所表现的特殊性上。在初审法院,所审理的争议通常开始于对同一事件情节的不同的辩论说明。每一方都陈述其理由,法官或陪审团的任务就是要决定“事实”是什么。陪审团应是一个能做出有约束力的和法律上有强制力的赞成一方或另一方的裁决的公平的陪审团,而且合理地审查证据对于审判是必不可少的。在审判中,证据意味着使法院满意争议双方所陈述的理由的诸方面的真或不真。在审判的开始,双方说出他们信以为真的东西。在陈述过程中,对立的辩护律师告诉陪审团他们意欲证明的东西。审判的核心是证据的表达,律师基于证据的表达,提出他们的论证,支持自己的主张。好多年来,明确阐述的证据规则一直在增加,以使得陪审团听到的东西足够全面。陪审团在小心地提防会被忽略的证据的同时,证据还是会被小心过滤,使得陪审团从陈述的真实中获取信息,让陪审员的注意力不被无关紧要的问题所分散[2]218-219。

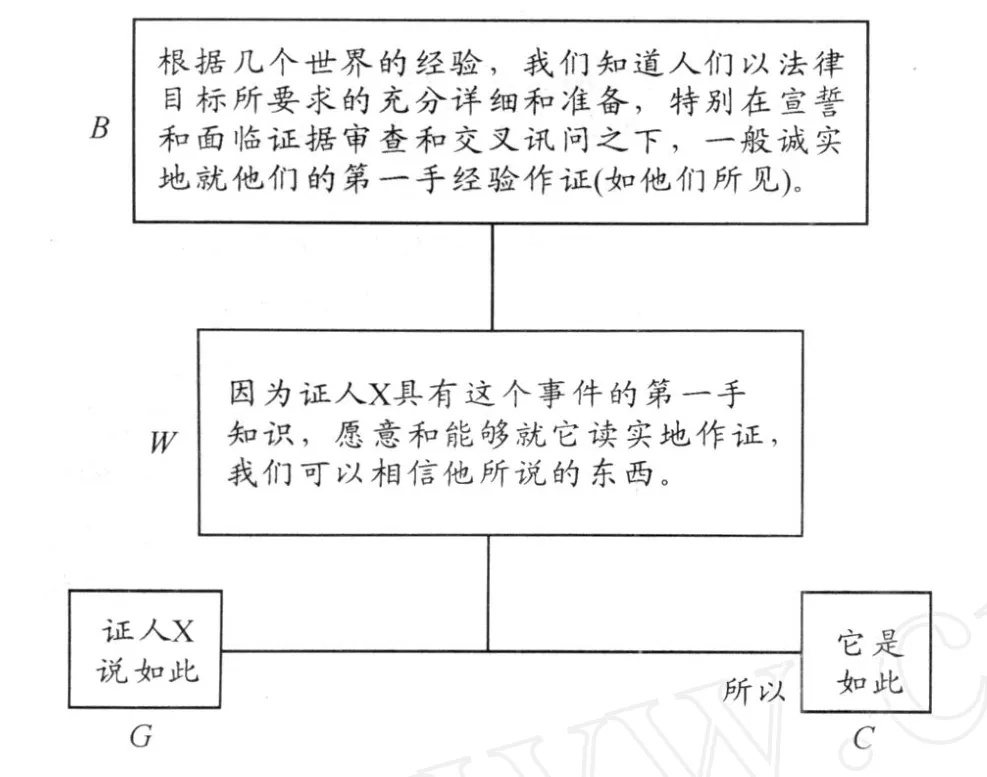

审判中提出的主张的范围和社会中可能出现的争议一样多。最常见的是证人的证言。证言遭到可信性和其一致性的检验的质证被交叉询问。它还被证据规则所检验,以便可以决定所说的东西与案件问题是相关的,是实质的(或重要得足以被注意),是有法定资格的。对决的律师只能基于这个详细审查的证言进行论证。其他证言可能来自这样一些人,他们没有在现场的第一手知识,但他们可以使用他们的专业技术提供权威意见。医学专家、精神病专家、笔迹专家和保险精算师、科学家和其他专业人士常常被召集来就争议中的某件事给出他们的意见。他们的意见也遭到审查、交叉审查和同样仔细的证据检验。传闻证据一般不被允许,不过,有些考虑使得传闻证据值得注意(在没有被迫供的情况下,一个同谋者关于一个同伙的陈述,倾向于与报告它的人的利益相背的陈述等)。环境证据也被用来给决定事实问题提供根据。证人并不证实主张中所包括的事实的第一手知识,而是证实其他支持从而推论到一个主张的其他事实的第一手知识。此外,法院能接受物质对象来实现同样的目标。这些证据不能被交叉问讯。但这些证据能被进一步检验相干性、实质性和法定资格。文件(比如合同、信件、备忘录和其他正式文件)可以用作主张的根据。按照最佳证据的概念,法律要求一个事实文件的生成对照有关它的来自证人的口头证言,以及使人毛骨悚然的物质材料:血迹、武器、指纹、相片、录音磁带、从事故现场提取的材料和其他可能对支持一个主张有贡献的物体。但是在证据上要依赖证人,因为关于他的叙述应是充分精确的,是为案件提供支持的要素。图尔敏给出了证人证言推理的图尔敏模型 (图 1)[2]220-22:

专家意见作为证言的使用需要更为详尽阐述的保证。我们假定平常的证人能以平常的准确性和诚实性报告第一手经验,我们进而假定也能依靠有专门技术的证人形成可靠的判断。专家证言论证也可以描述为类似一般证人证言论证的图尔敏模型 (主要包括主张、根据、保证和支援)。环境证据使用更为专门的保证。比如,警察注意到一个人在黑夜奔跑在街道上,他们可能感到惊奇并拦住他盘问。当其他证人后来确认一个抢夺不久前在同一地点的街区发生时,该警察能提供环境证据。物理证据使用类似的保证。有时,就如用一个文件,它将仅仅允许作为证据直接支持其存在的主张。在其他时间,物理证据可能仅仅是环境的。例如人的手印被发现在那个谋杀发生的房间里的这一证据只是直接支持此人在某时或另一时刻在那房间呆过,不支持此人必然是在谋杀的时刻在那里呆过。但是,在那里被发现其手印的人必定在那里呆过[2]222。

图1 图尔敏模型

每一方的律师将尽可能详尽地提出他们的主张,几乎不带保留。以令人信服的姿态提出他们的观点正是他们的专业责任所在。另一方面,陪审团并不公开地表达他们的推理,他们的保留必须从他们的实际裁决来推断。比如,在关于金钱赔偿的案件中,陪审团可以通过判给更多或更少的金钱来表示他们的保留。在刑事案件中,陪审团的模态会由其裁决显现出来,即从它宣布被告无罪、最严厉处罚之罪、较小处罚之罪或者判定所选择的罪名中显示出来。法官感到对法院的最终裁决所基于的论证的强度或多或少有保留,也有机会在公开法庭陈述他们的限定和保留,正式记录可以予以记载。为了避免某种将引起裁决被推翻的判决错误的风险,法官常常避免率直表达他们的保留。当然,在案件中,法官会遭到上诉。

法律审判的结构提供了反证的系统表达。对立的律师总是准备进行反驳。他们提出对另一方做出的每一主张的反证,成为正式记录的一部分,以便上诉法院、审理法官和陪审团能考虑它们。陪审团并不公开他们的反证。一旦一个无异议的裁决被做出,我们通常并不了解陪审团房间中的不成功的反论证。仅当不能达成一致意见时,我们才知道存在真正的冲突。法官也许在叙述一个裁决之前指明每一方论辩的力量和弱点。对于法官,无论他是独自做出决定还是他指导陪审团做出裁决,将如此双边的综述或“平衡说明”记录在案事实上并无不寻常之处[2]218-223。

图尔敏认为,上诉法院的推理和论辩模型的特性不同于初审的特性,主要因为焦点从“事实问题”转向了“法律问题”。在关于法律问题的推理中,主张再次覆盖了广阔的范围:因为没有提出诉讼的合适缘由,一个案件被驳回;因为它在一个不合适的司法管辖区提出;因为提出它的当事人没有诉求案件的法律立场;因为违反证据规则某个证据被排除;因为审理中的某个程序错误判决被取消;甚至因为据以做出裁决的法律是违宪的。在上诉裁决中所依靠的根据来自初审法院的记录、其他上诉法院过去的内容、合适的制定法文本、法律权威的证言,等等。当保证被考察时,许多法律规则依赖于决定先前的案件与一般的一致性原则相结合,即照章办事。图尔敏不仅给出根据先例推理的简易模型,也给出了当保证和支援被加上后先例推理如何运作的模型[2]224-225。在受理上诉的推理中,根据的一个重要部分常常存在于一个或多个所引证的先例案件所包括的法律规则的陈述中。这个法律规则以引证的形式进入到该推理,采自法院裁决先例案件的书面意见。给定这个证据,然后一个进一步的法律规则生成,它能在判决提交给该法院的案件中用作保证。

受理上诉的推理中的模态清楚地表达在法院的书面意见中。受理上诉的法院频繁地、清晰陈述他们打算在他们的裁决中蕴含的法律规则的适用力量,因为他们知道,未来法院将在决定其他案件时会使用他们的意见。从美国最高法院的意见看到,任何裁决的范围都被清楚地说明,这并不奇怪。如果给定的规则并不打算普遍地适用,而是仅仅在特定条件或带有特定保留,该法院通常将小心说出是这样。

在做出受理上诉的裁决过程中,反证常常采用持异议(dissent)的形式。那些不赞成大多数意见的法庭成员有责任发表他们持异议的理由。大多数意见反映了一些法官的个人意见之间的妥协,它典型地以细致的风格写出,表明精密的推理和严格的约束。另一方面,持异议常常反映了某一个法官的个人意见,表达法律并不是它们的功能。相反,它们提出大多数人的推理的缺陷。结果,异议倾向于被更强地表达,以更为突出的风格写出来,目的不只是表达对现时案件的关切,也是希望该异议有一天变成多数(因此起作用的)意见,影响未来的法院[2]224-225。

[1] 杨宁芳.论图尔敏的法律论证理论 [J].重庆理工大学学报:社会科学,2010(8):23-26.

[2] Tou lm in S,R ieke R,Janik A.An Introduction to Reasoning[M].[S.l.]:M acm illan,1979.

2010-07-05

杨宁芳(1970—),女,哲学博士,副教授,硕士生导师,研究方向:论证理论。

D 90-051

A

1007-7111(2010)11-0018-03

(责任编辑 张佑法)