基于生态足迹的建设项目评价与实证分析

张建坤,王朝阳

(东南大学 建设与房地产系,江苏 南京 210096)

●实务·方法

基于生态足迹的建设项目评价与实证分析

张建坤,王朝阳

(东南大学 建设与房地产系,江苏 南京 210096)

文章基于生态足迹分析法的概念及计算理论,提出了建设项目生态足迹概念,构建了建设项目生态足迹及生态承载力的计算模型。该模型将建设项目分为三个阶段:建设阶段、运行阶段和拆除阶段,其中建设阶段分为人工生态足迹、材料生态足迹和机械生态足迹三类。为增强方法的实用性和操作性,定义了单元生态足迹,并与现行工程预算保持口径统一。并以北京大学体育馆为例进行实证分析,得出该项目生态足迹约是生态承载力的 2倍,表明存在少量赤字。对此,结合模型为减少建设项目的生态足迹提出了针对性的建议。结果表明,该模型具有较好的理论意义和实用价值,为建设项目生态评价开辟了一条新的探索之路。

建设项目;生态足迹;生态承载力

一、问题的提出

建筑业是国民经济的重要产业,同时也是能源消耗和环境污染大户。建筑工程对资源的需求量大,依赖性强,我们从自然界所获得的 50%以上的资源都用于建造各类建筑及其附属设施上[1]。要控制和减少建设项目对资源的消耗,首先要准确把握和合理评价建设项目对生态环境的压力和影响,其次才能制定出科学的控制依据和标准,从而才能在项目规划、建设、运营、拆除等整个生命周期的各个环节中进行有效管理和控制。

生态足迹理论的不断发展,为建设项目生态环境评价提供了技术条件。近几年,许多学者[2-5]对生态足迹进行了较为深入的研究,并在已经在旅游[6-7]、贸易[8]、交通[9]、电子设备[10]、农业[11]等不同产业领域得到了广泛应用。本文将生态足迹理论与分析方法引入建设项目,利用其构建建设项目生态足迹和生态承载力计算模型,用以度量和评价建设项目对自然的利用程度。

二、建设项目的生态足迹

生态足迹是由加拿大生态经济学家W illiam Rees[12]教授及其博士生瓦克纳戈尔 Wackernagel于 20世纪 90年代初提出并发展起来的,它是一种量化测度可持续发展、资源效率与生态效率的一种方法。人类依赖于生物圈,生物圈为人类基本生活提供了稳定的供应,既包括人类经济活动和生活所用的大量资源,同化废弃物所需的生态沉积能力 ;也包括许多非消费性的生命支持服务。生态足迹是指支持特定人口或经济体的资源消费和废弃物吸收所需要的生态生产性土地的面积[13]。生态生产性土地是具有生态能力的土地和水体,可分为六大类:化石能源地、可耕地、牧草地、森林、建成地和水域。W illiam曾形象地将生态足迹比喻为“一只负载着人类与人类所创造的城市、工厂……的巨脚踏在地球上留下的脚印”。

生态足迹的计算需要基于如下两个前提,第一:人类能够估计自身消费的大多数资源、能源及其所产生的废弃物数量;第二:这些资源和废弃物流能折算成生产和吸纳这些资源和废弃物流的生物生产性面积[14]。生态足迹计算原理就是把研究对象的各种消费和废弃物排放转化为生态生产性土地的占用。

建设项目功能上是为人类提供产品和服务的,需要消耗自然资源和排放废物。建设项目的生态足迹,就是项目为发挥功能而需消耗的资源和消纳该项目产生的废物所需要的生物生产面积[15]。与宏观区域生态足迹计算人类对环境的影响不同,本文考虑的是项目建设对环境的影响,所以将项目的基础构成——建筑 (单项工程)作为研究对象。传统区域生态足迹一般计算一年,建设项目则不同,生命周期通常很长,其生态足迹可能是几年。

三、建设项目生态足迹模型构建

建设项目生态足迹的计算原理类似于一般的生态足迹测算,但具有其自身的特点。根据生态足迹的原理,建设活动所引起的消费和污染可以被分门别类地归纳为各种资源的消耗,然后再将资源消耗量按照生态生产能力分别折算成具有生态能力的生态生产性土地的面积。按照项目的建设、运行和拆除 3个阶段,建设项目的生态足迹可分为 3部分,一部分是项目建设阶段一次性投入物质所需的生态生产土地;另一部分为项目运行阶段经常性的物质和能源消耗所需提供的生态生产土地;最后一部分为项目拆除阶段一次性的投入人力、物质和其排放物吸纳所需提供的生态生产土地。所以,建设项目消耗物品的生态足迹计算模型为:

其中,Er表示建设阶段的生态足迹;Ec表示运行阶段的生态足迹;El表示拆除阶段的生态足迹。

(一)建设阶段生态足迹模型

项目建设阶段消耗的各种物质资源,总的可以归为人工、材料、机械三大类,各类消耗量可以从我国现行的项目概算和建筑工程预算方法、工程量清单列项中得出。

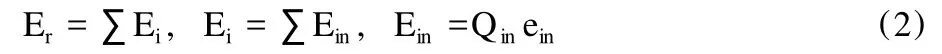

在传统区域生态足迹计算模型的基础上,考虑建设项目生态足迹的上述特点,并与工程预算的口径保持一致,得到建设项目建设阶段消耗物品的生态足迹计算基本模型为:

其中,Er表示建设项目建设阶段占用的生态足迹,单位为全球公顷;i为建设项目消耗资源的种类,即人、材、机三大类,所以 i=1,2,3;Ei为消耗的第 i大类消耗资源折算成的生态生产性土地面积;n表示人工、材料或机械的不同类型。如人工分为施工人员、管理人员和机械操作人员。各类人员参与的活动内容不相同,消费的物品也不相同,如施工工人主要消费是食物、衣服,而管理人员使用的办公用品比较多,所以需要对其进行分类;Ein为第 i大类资源中,第 n种资源占用的生态足迹;Qin为第 i大类资源中,第 n种资源的消耗量;ein为第 i大类资源中,第 n种资源的单元生态足迹。

n=1时,E1表示人工生态足迹。人工的生态足迹是指生产工人在建筑生产过程中消耗的各种生活用品占用的生态生产性面积,其中食物是主要的一部分。单元生态足迹是一个生产工人一个工日消费的资源占用的生态足迹,首先计算第 n种人工消耗单位 (个、千克或吨)物品的生态足迹,例如每千克的食物,每件衣服,用 e1nj表示,则单元生态足迹e1n为:

其中,c1nj为第 n种人工一个工日第 j种资源的消耗量;e1nj是第 n种人工消耗的第 j种资源的单位生态足迹。

求解 e1nj可从用品的生产过程出发,分析其制造过程能耗及排放物。如文献 [16]从造纸和生产过程出发,分析了造纸原料纸浆的耗木量和废纸回收对纸张生产造成的影响,基于此计算了纸张的生态足迹;从各种公用餐具的生产原料及洗涤过程的资源消耗出发,分析计算了盘子、碗在其整个周期内的生态足迹。

食物在人工生态足迹占很大部分,如果仅考虑食物消费,一种人工,即 n=1。计算单元生态足迹时,首先计算出各种食物每单位重量的生态足迹,公式如下:

其中,k为生物生产性土地类型;e11j为消耗第 j种食物的单位重量生态足迹;r1k为第 k种土地类型的均衡因子,因为各种土地类型的生物生产能力具有一定的差异,必须通过均衡因子 (权重)调整为统一的可比较面积,即 r1k为不同土地类型的生物生产能力等价系数;p11j为第 j种食品的全球平均单元生产能力。c11i为每人工每工日消耗的第 j种食物的数量。

n=2时,E2表示材料生态足迹。

材料生态足迹是指材料原料、开采加工生产消耗资源占用的生态生产性面积。工程施工中所用的材料按其消耗的不同性质,可分为实体性消耗材料和周转性消耗材料两种类型[17]。实体性材料主要有钢材、木材、水泥、石灰、砂浆、油漆、水等,周转性材料有模板、脚手架等。材料的单元生态足迹是指每单位重量 (克、千克或吨)材料所占用的生态足迹,其计算可以从材料的生产过程出发,分析其制造原料的消耗、能耗。如文献 [16]从煤炭的消耗分析了每千克钢铁的生态足迹,文献 [18]从水泥生产过程中排放的烟粉尘以及二氧化碳 (CO2)、二氧化硫 (SO2)、氮氧化物 (NOX)等的生态足迹,来间接表征水泥的生态足迹。需要特别指出的是,建筑一次性占用的土地归为材料生态足迹;对于周转性材料,可以根据周转次数 (或按使用时间)进行摊销。

n=3时,E3表示机械生态足迹。

机械的生态足迹是指机械在使用过程中消耗的各种物质和能源占用的生态生产性面积。建设项目的施工机械主要有挖掘机、搅拌机、振动棒、塔吊起重机等。单元生态足迹是每种机械每台班消费的资源能源占用的生存足迹,参考文献[16]等资料,求得第 n种机械消耗的第 j能源每单位重量的能源的生态足迹 e3nj,则第 n种机械的单元生态足迹为:

其中,c3nj为每台班第 j种能源的消耗量;e3nj为第 j种能源的单位生态足迹。

(二)运行阶段生态足迹模型

建筑是一个存续的实体,在其运营使用年限中,要进行设备运行、设备维修、产品生产等活动,必然伴随着大量的生活家具、用品、机械损耗和能源消费。运行阶段比起建设阶段的物质投入要少很多,但期限相对较长。运行阶段的物质消耗内容因项目类型的不同有很大的区别,工业项目运行阶段的物质消耗有两个部分:第一,维护项目技术系统正常运转 (使用)所需消耗;第二,产品制造需要投入的原材料和能源[19]。

建筑项目运行阶段的生态足迹是为指保证项目正常运行必需的人工、机械、材料和能源等占用的生态生产性面积,运行阶段生态足迹同样可以归为人工、机械、材料三大类,计算模型和建设阶段一样。建设项目运行时间不止一年,为便于总体地分析,可将其物质消耗量逐年相加而得到总值。

(三)拆除阶段生态足迹模型

在项目拆除阶段,建筑和设备的拆除同样要消耗物质能源,其生态足迹可分为四部分,即人工、机械、材料和建筑垃圾。其中,人工、机械和材料的计算模型同建设阶段。

拆除建设项目会产生大量的有害气体、粉尘、渣土、建筑垃圾等副产品。在目前的条件下,由于缺乏全面的综合管理和有效的循环利用,这些副产品都被视为占用生态足迹的废弃物。由于有害气体、粉尘、渣土较建筑垃圾难以量化且相对量小,本文主要考虑建筑垃圾的生态足迹。

建筑垃圾主要是指不可回收利用的建筑废料。根据我国当前的实际情况,主要有混凝土、各类砖等。而钢筋、门窗等可以回收利用,所以不纳入计算。

目前,我国大部分建筑垃圾都是在没有经过任何处理的情况下,直接采用露天堆放或填埋的方式进行处理[19],每堆积 1000 kg建筑垃圾约需占用 0.067m2土地[20]。因此,建设项目所产生建筑垃圾的生态足迹计算模型为:

EW=rWaW,aW=Gn×0.067×10-7(7)

其中,W指建筑垃圾 (waste);aW为堆放垃圾所占用的生态生产性 (即建成地)的面积;rW为建筑垃圾占用土地的等价因子;Gn为建筑垃圾的重量。

(四)建设项目生态承载力计算模型

传统区域生态承载力的计算模型为:

其中,c为某一年土地的区域生态承载力;aj为第 j类的生态生产性土地的面积;rj为等价因子;yj为产量因子。

(8)式计算的是某一年的区域生态承载力,以建筑为研究对象的建设项目生态承载力,无论建设阶段还是运行阶段,大都在一年以上,所以建设项目的生态承载力是一段时期。

建设项目生态承载力仅为由 (8)式计算所得区域生态承载力的一部分。因此,可通过适当的折算系数对区域生态承载力进行折算,以间接求得建设项目的生态承载力。由于区间贸易的存在,建设项目承载力不仅仅由建筑用地承担,故可将建设项目占地面积与该区域的建筑用地面积之比作为折算系数。

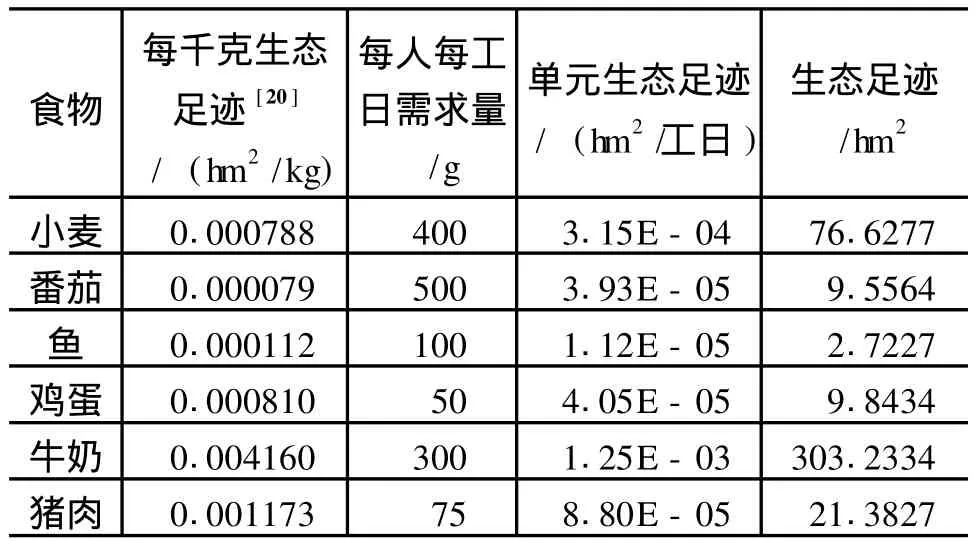

所以建设项目的生态承载力简化计算模型为:

其中,C为建设项目生态承载力;c′为建设项目某一年的生态承载力;T为建设项目的生命期,包括建设期、运行期和拆除期;β为折算系数;S为建设项目用地面积;A为区域的建筑用地面积。

四、实证分析——以北京大学体育馆为例

北京大学体育馆是 2008年奥运会的乒乓球比赛场馆,该馆位于北京大学东南区。赛时设计按照奥组委与国际乒联的要求进行,赛后定位为多功能综合体育馆。该馆建筑规划用地为 1.71hm2,可容纳观众 7557人。建设工期为 2005年 9月—2007年 12月 ,设计使用年限为 50年。根据文献 [14]的资料,缺少的数据根据有关资料进行估算,对此项目进行生态足迹分析。

采用WWF在 2006年提出的等价因子[4],如表 1所示。

表1 2006年世界自然基金会提出的土地等价因子

(一)建设阶段生态足迹

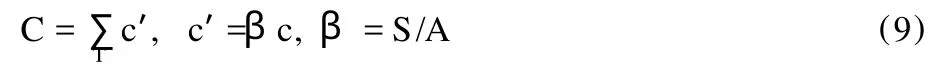

(1)人工生态足迹。为了计算简便,本文仅考虑施工人员消耗的主要资源——食物。利用公式 (4)计算每千克的生态足迹,根据《中国居民膳食指南 (2008)》,列出每人每天的主要营养食品需要量,利用公式 (5)求得单元生态足迹,工期为 27个月,故共有 810工日,估计平均施工人员300人,由公式 (2)可得人工生态足迹 423.36hm2,经整理后如表 2所示。

表2 北京大学体育馆人工生态足迹

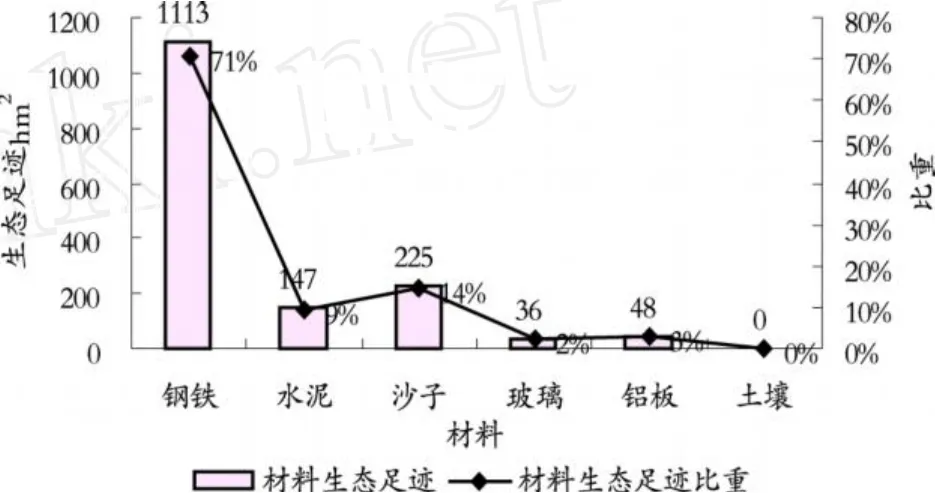

(2)材料生态足迹。本文仅考虑主要材料的生态足迹,整理如表 3所示,材料的生态足迹 1568.90 hm2。

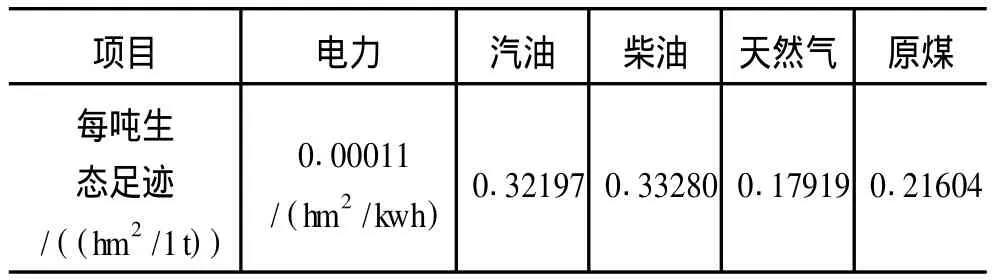

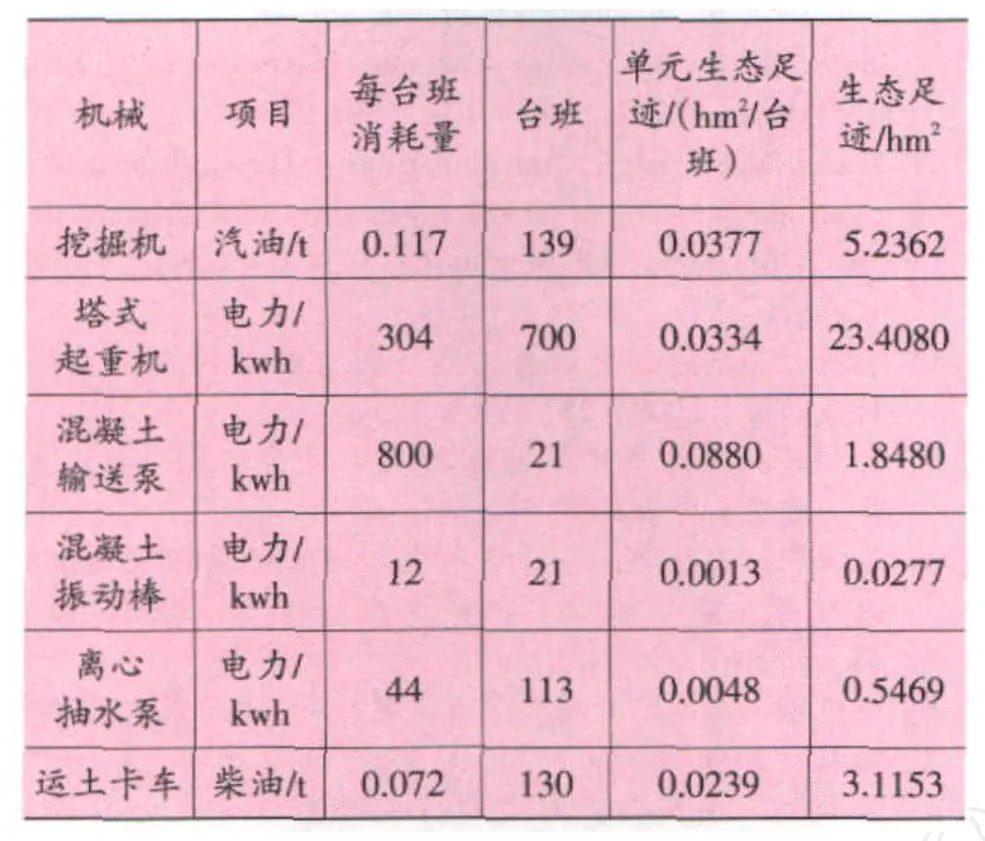

(3)机械生态足迹。考虑主要机械的生态足迹,首先计算机械消耗的每吨能源的生态足迹,经整理如表 4所示[16]。根据机械设备参数得出每台班的消耗量,由公式 (6)得出各种机械设备的单元生态足迹,利用公式 (2)计算得到机械生态足迹 34.17hm2,整理如表 5所示。北京大学体育馆建设阶段生态足迹为 2026.43 hm2。

表3 北京大学体育馆的材料生态足迹

表4 主要能源每吨生态足迹[20]

表5 北京大学体育馆机械生态足迹

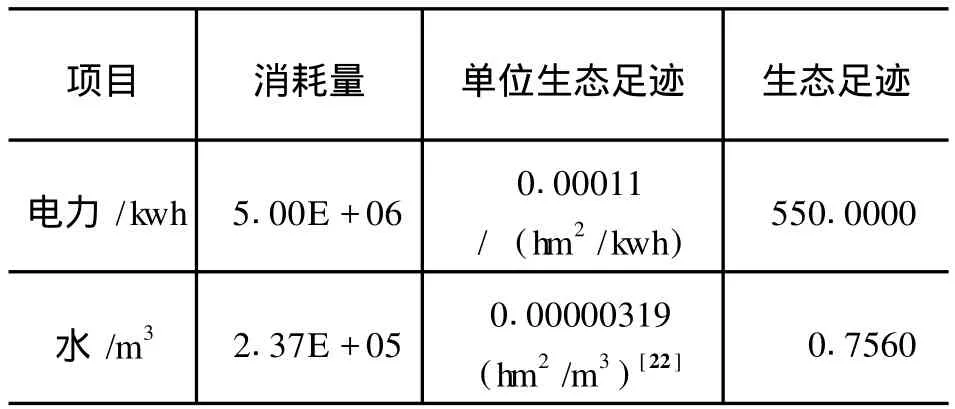

(二)运行阶段生态足迹

为简化计算,在运行阶段忽略人工和材料,仅考虑主要能源消耗——机械的生态足迹 550.76 hm2,如表 6所示。

表6北京大学体育馆运行阶段机械生态足迹

(三)拆除阶段生态足迹

拆除阶段人工、材料、机械生态足迹比较少,仅考虑主要的垃圾生态足迹为 0.42 hm2,如表 7所示。北京大学体育馆总的生态足迹为 2577.61 hm2。

表7 北京大学体育馆清除阶段生态足迹

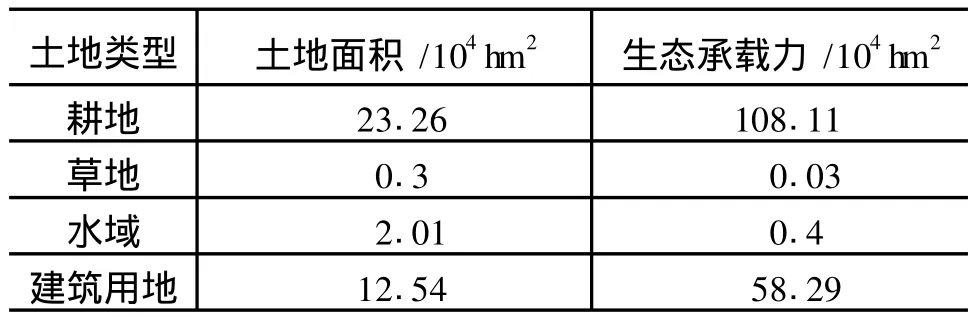

(四)生态承载力

为简化计算,假设生命周期内北京市的生态承载力不变。以北京大学体育馆的主要建设年份 2006为基准,2006年北京市各类土地的面积与承载力如表 8所示[3]。土地面积为 38.11万 hm2,总的生态承载力为 166.83万 hm2。S=17100×10-4hm2,A=12.54 ×104hm2,β=1363.64×10-8,c=166.83 ×104hm2,c′=22.75hm2,C=52c′=1182.98hm2。

表8 2006年北京市各类土地的面积与承载力[23]

(五)结果分析

根据计算结果可知,E/C=2.17,即项目的生态足迹超过生态承载力的 2倍多,表明该项目存在一定的生态赤字。但与其它住宅建设项目的 115.83[24]倍相比,已经节约很多,反映该项目的生态足迹还是有一定的相对优势。另外,建设阶段占总生态足迹的 79%,运行阶段只占 21%,这和其节能设计的是密不可分的。如该体育馆的游泳馆屋顶安装了太阳能收集装置,其热能用于游泳池循环水的预热,节约能源。而在建设阶段生态足迹中,材料占到 77.4%。各种材料的生态足迹及比重如图 1所示。

图1 材料生态足迹比重

由图 1可看出,对于类似的项目,减少材料消耗和提高材料利用率是降低项目生态足迹的有效途径。

五、建设项目降低生态足迹的途径

从上述分析来看,要减少建设项目的生态足迹,促进项目的可持续发展,必须从整个项目的各个阶段分别进行努力,尤其是建设阶段。具体措施有:

(1)建设阶段。建设阶段是项目集中投入的主要阶段,占资源总投入的比重很大,降低其资源消耗可以事半功倍,而减少物质化生产是一个有效手段。在满足特定建筑功能的基础上,通过优化生产和消费活动实现单位产出所需的物质输入量和废弃物输出量的绝对或相对减少,从而减轻生产活动对环境的破坏和污染。例如采用先进施工技术和管理方法,提高施工效率,避免或减少重耗机械的使用;提高材料利用效率等。

(2)运行阶段。降低建筑尤其是工业建筑在使用过程中能源的消耗,提高能源的利用效率,大力提倡节能建筑以及绿色建筑是一种非常有效的措施。建筑能耗水平的高低,与项目设计和施工都有着密切的关系。设计理念和水平、施工技术和工艺,都会对建筑日后能耗产生根本的影响。而运行管理也是另一个极其重要的方面。因此,设计、施工和运行三个环节一起抓,是根本降低项目运行阶段生态足迹的必然途径。

(3)拆除阶段。建筑物在拆除阶段会产生大量的建筑废料,建筑垃圾处理要资源利用与环境保护并重。目前我国建筑垃圾的主要处理方法是将其填埋地下,从而占用大量土地。而再生技术可使建筑垃圾有效利用且减少污染。建筑垃圾中的许多废弃物经分拣、剔除或粉碎后,大多可以作为再生资源重新利用。

利用构建建设项目生态足迹模型,可以评价一个项目的生态影响。其优点是计算口径与工程预算一致,数据方便获取。通过对建设项目中的各种机械、材料的生态足迹对比分析,可以为减少物质能源消耗指明努力方向。同时,可以为建设生态型项目的立项提供一个很好的测评工具,引导建设项目朝着低生态足迹方向发展。

[1]黄如宝.建筑经济学 [M].上海:同济大学出版社,2004.

[2]Muniz I,Galindo A.Urban form and the ecological footprint of commuting:the case of Barcelona. Ecological Economics,2005,55(4):499-514.

[3]YueD X,Xu X F,Li Z Z,et al.Spatiotemporal analysisof ecological footprint and biological capacity of Gansu,China 1991-2015:Down from the environmental cliff[J].Ecological Economics,2006,58(2):393-406.

[4]Aall I,Norland T. The use of the Ecological Footprint in local politics and administration:results and implications from Norway[J].Local Environment,2005,10:159-172.

[5]Detlef P,Vuurenand Lex F,Bouwman.Exploring past and future changes in the ecological footprint for world regions[J].Ecological Economics,2005,52(1):43-62.

[6]Peeters P,Schouten F.Reducing the ecological footprint of inbound touris m and transport to Amsterdam[J].Journal of Sustainable Tourism,2006,14(2):157-171.

[7]AmekudziA A,Jotin C Khisty,KhayesiM.Using the sustainability footprint model to assess development impacts of transportation systems [J]. Transportation Research,2009,43(4):339-348.

[8]Warren R K,Koenig A.Ecosystem appropriation by Hong Kong and its implications for sustainable development[J].Ecological Economics,2001,39:347-359.

[9]Chi G,Stone B.Sustainable transport planning:est imating the ecological footprint of vehicle travel in future years[J].Journal of Urban Planning&Development,2005,131(3):170-180.

[10]Frey SD,Harrison D J,Billett E H. Ecological footprint analysis applied to mobilephones[J].Journalof Industrial Ecology,2006,10(1/2):199-216.

[11]Ferng J J.Local sustainable yield and embodied resources in ecological foot print analysis:a case study on the required paddy field in Taiwan[J].Ecological Economics,2005,53(3):415-430.

[12]W illiam E R.Ecological footprints and appropriated carrying capacity:what urban economics leaves out[J].Environ1 Urban,1992,(4):121-130.

[13]MathisWachernagal,David J Yount.The ecological footprint:the indicatorof progress toward regional sustainability[J]. Environmental Monitoring and Assessment,1998,51:511-529.

[14]秦旋,郭艳红.奥运会比赛场馆可持续性分析 [J].建筑科学,2009,25(2):5-11.

[15]郑小晴.建设项目可持续性及其评价研究 [D].重庆:重庆大学,2005.

[16]谢鸿宇,王羚郦,陈贤生.生态足迹评价模型的改进与应用 [M].北京:化学工业出版社,2008:12-44,60-61,80.

[17]张建坤.房地产开发与管理 [M].南京:东南大学出版社,2003.

[18]贺成龙,吴建华,刘文莉,水泥生态足迹计算方法[J].生态学报,2009,29(7):3549-3558.

[19]唐沛,杨平.中国建筑垃圾处理产业化分析 [J].江苏建筑,2007,(3):57-60.

[20]王罗春,赵由才.建筑垃圾处理与资源化 [M].北京:化学工业出版社,2004:2-3.

[21]WorldW ide Fund for Nature(WWF).National Footprint Accounts[EB/OL].[2009-11-20]http://www.footprintnetwork.Org/Academic Edition2006-World.Xls.

[22]黄林楠,张伟新,姜翠玲.水资源生态足迹计算方法[J].生态学报,2008,28(3):1279-1286.

[23]李博.北京经济发展方式的绿色转型研究 [D].北京:北京工业大学,2009.

[24]张建坤,罗为东.基于自组织理论的房地产业演化动力研究 [J].华东经济管理,2010,24(1):90-93.

Ecological FootprintM odel of Construction Projects and its Case Analysis

ZHANG Jian-kun,WANG Zhao-yang

(Construction and Real Estate Departm ent,SoutheastUniversity,Nanjing210096,China)

In this paper,based on the concept and computational theoryof the ecological footprint analysismethod,conceptsof ecological footprint regarding construction project are proposed,and calculatingmodels are built.In thismodel,construction project is divided into three phases:construction,operation andweeding.Ecological footprint can be divided into three categories:man,material andmachine.To enhance the practicality and operability,the model defines unit ecological footprint,and maintain uniform caliberwith the currentproject budget.PekingUniversity Gymnasium is analyzed as a practical case,and ecological footprintwas about 2 times of its ecological carrying capacity,under a statusof a little deficit.In order to reduce the ecological footprintof construction projects,comments are proposed for thismodel.The results show that the model has good theoretical and practical value,and a new path of exploration for the ecological assess ment of construction projects has been opened up.

construction projects;ecological footprint;ecological carrying capacity

F271

A

1007—5097(2010)12—0146—05

10.3969/j.issn.1007-5097.2010.12.037

2009—12—02

南京市政府项目“历史文化城市复兴理论与实践研究——以南京为例”;江苏省建设厅重点科研项目“江苏房地产市场预警系统研究”

张建坤 (1963—),男,陕西西安人,教授,博士,研究方向:房地产经济,项目管理;

王朝阳 (1983—),男,河南安阳人,硕士研究生,研究方向:房地产经济,项目管理。

[责任编辑:余志虎 ]