服务半岛蓝色经济区构建高等学校涉海专业体系的研究

● 曾宪文

服务半岛蓝色经济区构建高等学校涉海专业体系的研究

● 曾宪文

为了发展海洋经济,培育海洋优势产业,山东省制订并实施了半岛蓝色经济区发展战略。与半岛蓝色经济区的产业发展要求相比,高等学校专业结构存在着涉海专业设置单薄,科类单一,人才培养层次结构不合理,专业低质同构,优势不明显,特色不突出,高校办学定位、服务面向有待调整,教育资源有待重组等问题和不足。需要在专业设置上突出蓝色经济导向,明确分工,错位发展,优势互补,组团架构,建设优势、特色专业群,构建梯度清晰、层次分明、纵深厚重的涉海专业体系。

半岛;蓝色;经济区;高等学校;专业

为了大力发展海洋经济,科学开发海洋资源,培育海洋优势产业,打造山东半岛蓝色经济区,中共山东省委山东省人民政府制订了 《关于打造山东半岛蓝色经济区的指导意见》(鲁发[2009]15号),对山东半岛蓝色经济区的发展做出了战略部署,其中对教育提出了“建立健全人才智力支持体系”的总要求。高等学校要围绕大力发展海洋经济、科学开发海洋资源调整学科专业设置,创新培养模式,着力培养实用型、复合型技术人才,为蓝色经济区建设输送高素质劳动力。但是与半岛蓝色经济区的发展规划目标相比较,人才智力支持体系特别是高等教育学科专业结构还存在着一些问题和不足,需要进一步把握文件精髓,分析专业现状,拟定发展思路,确定规划目标,明确发展步骤。

一、半岛蓝色经济区政策解读

半岛蓝色经济区既是一项区域发展战略,又是一个系统工程,它包括发展思路、发展内容、发展目标、发展阶段、发展方法等。其核心内容归纳起来就是“一区三带八产业”。

“一区”即半岛蓝色经济区,是以临港、涉海、海洋产业发达为特征,以科学开发海洋资源与保护生态环境为导向,以区域优势产业为特色,以经济、文化、社会、生态协调发展为前提,具有较强综合竞争力的经济功能区。“三带”就是依托沿海七市,优化涉海生产力布局,形成三个优势特色产业带。一是在黄河三角洲高效生态经济区规划建设区域着力打造沿海高效生态产业带。二是在胶东半岛着力打造沿海高端产业带。三是构建以日照精品钢基地为重点的鲁南临港产业带。“八产业”即立足现有海洋产业基础,着力培植壮大一批辐射带动力强的现代海洋产业,包括海洋生物产业、海洋装备制造业、海洋能源矿产业、现代海洋渔业、海洋交通运输物流业、海洋文化旅游业、海洋工程建筑业、海洋生态环保业。

在发展目标上做到“五个突破”:在发展布局上有所突破,形成海陆一体发展新格局;在优势产业上有所突破,形成现代海洋产业体系;在海洋保护上有所突破,形成可持续发展的新模式;在科技创新上有所突破,形成具有自主知识产权的核心竞争力;在体制机制上有所突破,形成促进蓝色经济健康发展的有力保障。

半岛蓝色经济区的发展分成两个阶段:到2015年,使海洋经济规模明显扩大,核心竞争力显著增强,海洋优势产业基本形成,奠定山东半岛蓝色经济区的良好基础;到2020年,基本建成海洋经济发达,产业优势突出,人与自然和谐发展,在国内外有重要影响的山东半岛蓝色经济区。

在发展方法上,强调统筹、错位、集成。加强海陆统筹、区域统筹、产业统筹。做到优势互补、产业配套、组团架构、错位发展,避免产业低质同构和低水平重复建设。大力实施海洋集成战略,集成创新实现集成绩效。

二、半岛蓝色经济区高校专业现状

1.半岛蓝色经济区7城市高校和专业分布

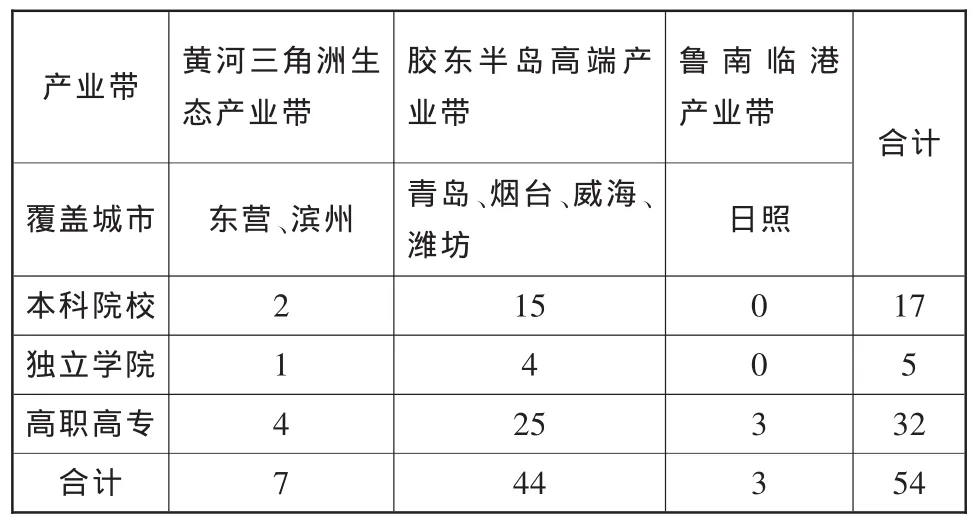

(1)高校分布

半岛蓝色经济区7城市共有高校54所。其中本科17所,独立学院5所,高职高专院校32所。黄河三角洲高效生态产业带(东营、滨州),高等学校有 7所。其中东营片5所,滨州片2所。胶东半岛高端产业带(青岛、烟台、威海、潍坊),高等学校有44所。其中青岛片18所,烟台片13所,威海片2所,潍坊片11所。鲁南临港产业带(日照),高等学校3所。

表1 半岛蓝色经济区7城市高校分布

(2)专业分布

半岛蓝色经济区7城市高校共有本科专业870个,专科专业1219个,具体分布情况如下:

表2 半岛蓝色经济区7城市高校现设专业分布

与胶东半岛高端产业带的高校相比,黄河三角洲和鲁南产业带的高等教育力量明显偏弱。如果把三个产业带比作“一体两翼”的话,那么高等教育资源配置呈现出体强翼弱、对比悬殊的分布特征。

2.涉海专业布点情况

与海洋相关的专业,如海洋科学、海洋技术、海洋资源环境、船舶制造、港口海岸工程、海洋运输、海洋渔业等全省共设有26个本科专业,分布在中国海洋大学、青岛科技大学、烟台大学、中国石油大学、鲁东大学、青岛农业大学、山东交通学院等7所院校。其中中国海洋大学有12个专业,占了将近一半,其余6所院校的涉海专业集中在水上运输、水产养殖和船舶工程。其他与海洋相关的专业,如海洋经济、海洋物理、海洋化学、海洋生物、海洋生态、海洋地质等专业基本集中在中国海洋大学。

高职涉海专业主要面向水产养殖、水上运输、港口运输、港口水利工程等,与海洋高端产业相关的专科专业基本上是空白。

三、当前专业设置存在的主要问题和不足

根据半岛蓝色经济区7城市高校的专业情况分析,比照蓝色经济区的发展目标,当前高校专业设置主要存在以下四个方面的问题和不足。

1.现有的专业和“一区三带八产业”所要求的产业结构不很匹配,专业建设上有一定程度的低质同构现象,涉海专业设置单薄或存在空白,特别是与海洋高端产业相关的海洋生物、海洋装备制造、海洋能源、海洋生态、远洋渔业等空白点较多。

2.海洋类学科专业单一,布点较少且过于集中,缺少协同和支持,人才培养的层次搭配不合理。涉海专业集中在个别学校,人才培养也基本上以本科和研究生为主,缺少纵深、厚度,没有形成专业集群优势。

3.高校定位、服务面向、专业规划有待调整,围绕半岛蓝色经济区相关产业的专业群建设有待加强。近几年高等学校特别是高职高专院校的办学定位、专业设置,基本上是以建设半岛制造业基地、走新型工业化道路为导向的,工程类的专业比较多,如数控技术、机械设计与制造、机电一体化技术、汽车制造与装配技术等,与海洋产业相关的专业,则主要集中在水产养殖、港口物流、水上运输等传统产业,海洋高科技产业几乎没有涉足。

4.半岛蓝色经济区内的高校分工有待进一步明确,学科专业有待整合,教育资源有待重组,横向联系有待加强,特别是黄河、鲁南产业带的高等教育力量需要进一步加强。

四、涉海专业建设规划思路

根据半岛蓝色经济区对高等学校学科专业设置和人才培养的具体要求,以及上述分析所发现的问题和不足,全省高等学校特别是半岛蓝色经济区7城市高等学校应当转变思想,更新观念,明确分工,突出重点,优势互补,集成发展,构建符合半岛蓝色经济区需要的学科专业和人才培养体系。在专业发展规划上,突出四个方面:

1.转变思想,更新观念,专业设置要突出蓝色经济导向

大力发展海洋经济,科学开发海洋资源,培育海洋优势产业,打造山东半岛蓝色经济区,是省委省政府从全局和战略高度出发做出的重要部署,这一战略部署为高等学校学科建设和人才培养工作指明了方向。全省高等学校特别是 7城市高等学校,要深入贯彻落实文件精神,转变思想,更新观念,科学规划,集成发展,突出蓝色经济导向,瞄准“一区三带八产业”的建设目标,大力发展相关学科专业,占领制高点,巩固优势点,培育生长点,填补空白点,调整低水平的重复点,加快学科专业调整,不断优化专业布局。

2.加强统筹,明确分工,实现专业和人才培养的错位发展

半岛蓝色经济区覆盖的7城市高等学校要按照“海陆统筹、区域统筹、优势互补、错位发展”的要求,明确任务,分工协作。滨州、东营等地高校应紧紧围绕黄河三角洲高效生态产业带的建设要求,重点发展农业技术、水产养殖、畜牧兽医、生物技术、精细化工、海洋化工、环境生态、现代物流、食品加工、装备制造等类专业;青岛、烟台、威海、潍坊等地高校围绕半岛沿海高端产业带的建设要求,重点发展装备制造、电子信息、船舶工程、核电技术、港口物流、水上运输、生物技术、制药技术、生态环保、文化旅游等类专业;日照及周边高校围绕鲁南临港产业带建设,重点发展机械制造、材料能源、港口物流、交通运输等类专业。

3.突出重点,集成资源,建设优势、特色学科专业群

半岛经济区内的高等学校要根据相关产业带的功能分布、产业链条、岗位需要以及错位发展的要求,科学合理定位,集成优质资源,发挥比较优势,构建学科专业群,做大做强,做锐做特,增强核心竞争能力,提高人才培养的适应性。每所本科院校重点发展5-8个学科专业群,每所高职院校重点发展3-5个专业群。

4.定位互补,组团架构,构建梯度清晰、层次分明、纵深厚重的海洋学科专业和人才培养体系。中国海洋大学立足于高层次人才培养,重点发展与海洋高端产业配套的学科专业,在海洋生物、海洋药物、海洋生态环保等尖端技术领域有所突破,引领、带动海洋高端产业的发展。中国石油大学、青岛科技大学、青岛理工大学、山东科技大学重点发展海洋工程、海洋装备等学科专业,在海洋装备制造、海洋工程建筑上形成优势。中国石油大学、烟台大学重点发展以海洋油气、核电技术为重点的海洋能源学科专业。烟台大学、鲁东大学、青岛农业大学重点发展水产养殖、海洋渔业等学科专业,在现代海洋渔业上形成优势。青岛大学重点发展海洋文化、海洋旅游、海洋经济等学科专业,在海洋教育、蓝色意识、机制研究、发展模式上取得突破,提升海洋软实力。

在半岛蓝色经济区内的高职高专院校根据各自所属产业带的要求,大力发展涉海专业,培养大批服务海洋产业的高技能型人才,为蓝色经济区输送高素质的劳动力。

五、涉海专业建设规划目标和步骤

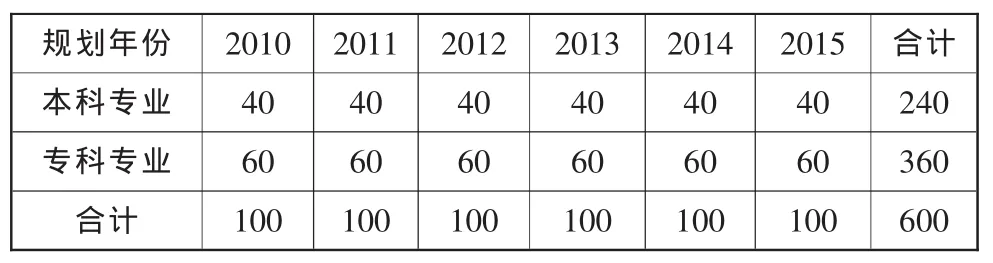

半岛蓝色经济区7城市有本科院校22所(包括5所独立学院),现设本科专业870个,校均39.5个。如果按照校均50个(按专业年均招生100人计算,相当于在校生2万人)的发展目标,还可以净增230个本科专业,这些专业应当主要集中在三个产业带所涵盖的专业,尤其是涉海专业。7城市有高职高专院校32所,专业1219个,校均38个。如果也按照校均50个(按专业年均招生80人计算,相当于在校生12000人)的发展目标,还可以净增专科专业381个。本专科合计,在未来10年,7城市高校可以净增本专科专业600余个。600个专业的分布应当按照“一区三带八产业”的要求做出规划。考虑到人才培养的滞后性,专业设置工作应该在2015年之前完成。也就是说,从2010到2015年,6年的时间,每年应增设专业100个,校均2个。按照当前的专业设置增长速度,这一目标可以达到。

表3 专业数量规划发展目标和步骤

在具体的专业设置上,根据功能定位和错位发展的要求,统筹规划,合理分工,按照突出重点、集成资源、优势互补、组团架构的原则,建设优势、特色专业群,以构筑满足半岛蓝色经济区人才需要的涉海专业体系。

曾宪文/山东省教育厅高等教育处

(责任编辑:陈培瑞)