让“红薯”烧烤得更香甜更诱人

○古远清

《台湾当代文学事典》,古远清著,将由上海辞书出版社出版

朋友们希望我写一部《台湾文学史》,可由于种种原因未能如愿。犹记得七年前,当北京一家出版社社长约我写一本《台湾文学地图》时,我还有点犹豫,但盛情难却,只得依约完成了任务。当书稿配好插图出清样时,那位社长因年龄关系和我一样“回家卖红薯”去了。“人一走,茶就凉”,该出版社不愿再将这部书稿列入出版计划,我只好让这部“地图”在中国地图上的各地出版社行走、流浪,结果是杳如黄鹤。偶有回音,也是“拿钱来”!正当我感到茫茫暗夜无尽头时,突然前面露出曙光:上海辞书出版社愿意接受这颗“红薯”,且不要任何资助,支付稿酬,这使我有如遇知音之感。

为了不辜负辞书社的美意,我决心将原来的书稿拆散重写,下决心用辞条的形式去考察台湾当代文学的产生、转化和演变,将漂移于不同历史文化场域过程中被遮蔽或变形的现象、事件挖掘出来,让其成为一部特殊形态的当代台湾文学史,以证明“重写”台湾当代文学史之必要和“重写”之可能。这不是出于自恋或狂妄,而是出于一种以更新的研究方法去开拓台湾文学研究新领域的愿望,也出于对自己学术生命的珍惜。可当我把这一计划告诉一位同行后,他不无醋意地说:“老古,你已经这样古老了,还在我们中间挤来挤去干什么!”我想,我有这么古这么老吗?反观这位学者,头顶上也蒙“不白之冤”,已接近“卖红薯”之年哩。学术研究本无所谓退休或不退休。于是,我忘记了自己的年龄和“老秘”内人一起上阵,加班加点在2010年春节的鞭炮声中将这部书稿杀青。

有朋友问:书中所写的“论争”和“事件”有何区分?答:“论争”一般局限在文学领域,“事件”则超越了文学意义而成了新闻话题,它带有公共性和时效性,有时还和政治紧密相关。又问:为什么不用《台湾当代文学辞典》的书名?答:台湾当代文学范围广大,下限无尽头,本书许多辞条属不久前发生的思潮、现象、事件,还未经历史沉淀,故辞条的释义无法做到经典化;又由于自己远未穷尽台湾文学的资讯和史料,且在写法上难于长短一致,故此书并非是严格意义上的“辞典”。

当这部工具书面世时,我不知道它是来得太快还是太慢。至少我觉得自1989年四川人民出版社出版首部《台湾新文学辞典》后,大陆再过20年才出同类书,这不是多了而是少了,而且时间也晚了。台湾当代文学已走过60多年,其中跨越现、当代文学的作家绝大部分已作古。当我来到台湾大学图书馆发现刘心皇的《当代中国新文学大系·史料与索引》这类书20多年来就只出过这一本时,尤其是当我奔波于台湾南北两地寻找全套《蓝星宜兰版》空手而归时,当我向某些当事人求证余光中乡土文学论战期间向“国防部”检举陈映真一事“目击证人”不是住院就是记忆模糊时,我觉得自己写史的构想要是提前10年就好了。当然,大陆的台湾文学研究起步晚,这与当年闭锁有关。在改革开放前,有谁听说过琼瑶,听说过白先勇和吟诵过《乡愁》啊?就是有(其实谁也没有见过),多半是骂一声腐朽没落的资本主义文艺便扬长而去。大门打开了,彼岸的探亲船启动了,台湾文学也跟着登陆。大陆学者在研读之余出了多部《台湾文学史》及其分类史、专题史,而台湾那边,直到现在还未出版过一部严格意义上的《台湾文学史》。至于工具书,多年前就听说对岸有编撰《台湾文学辞典》的宏大计划,据说有关部门还拨了巨款,可“只听楼梯响,不见人下来”。我猜想此辞典出于多人之手,彼此步调不一致——只要有一个人迟交稿,就会影响书的出版。而摆在读者面前的这部《台湾当代文学事典》,却由一人独立完成。孤家寡人写书的好处是观点前后统一、文风一致,缺陷是不能集思广益,且掌握的资料不像多人合作那样全面和丰富。这次编写“事典”,我深深感到“一只巴掌拍不响”。

作者古远清在台南看望苏雪林,1997年

编辞典,应以第一手资料为主,我是尽量这样做的。但必须坦言,我无法将所有台湾杂志过目,更不可能拥有书中写的全部作品,这就难免出现纰漏。孤军奋战的困难也正在于网罗所有作家作品之难,确定不是那么重要的书和那么有贡献的作家该不该上“事典”之难,还有不同版本校勘之难。然而这难那难,只要有恒心,就有可能化难为易,将辞书的谬误减少到最低限度。记得我1995年初次访台时,1930年代的老作家胡秋原曾和我说:“写作是一人麻将。”我现在才明白这句话的含义,原来一个人写书的乐趣正不亚于与人在方桌上摆长城。回想这一年多来,我未摆长城倒像挖矿工人一样沙里淘金:本来可歇笔了,又发现了新资料;本来可统稿了,可从澳门大学和香港大学访问归来后,又收到朋友从台北寄来重达数十公斤的新书,还有原先复印的许多新资料,又得重新补充、修订。总是写不完,总是没有定稿的时候,最后发现还差了一个《台湾当代文学大事年表(1945—2009)》,又奋战了数月,我由此也乐在其中,乐在新发现新修订的亢奋之中。

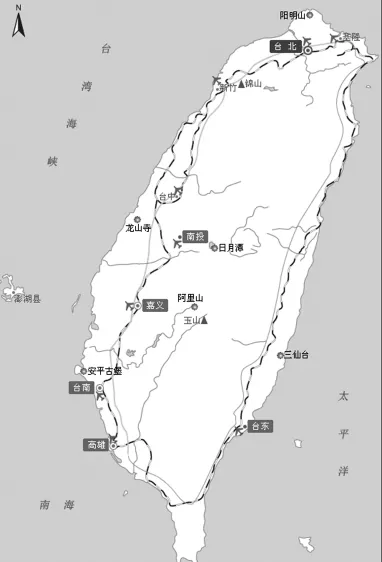

我深知,《台湾当代文学事典》只是一部小型工具书,不能无限膨胀,必须惜墨如金,因而将作家小传尽量缩短,而对新出现的文学现象、事件尤其是与大陆文坛相异之处,则尽可能加以记载。台湾本来不仅是文学大省,而且在文学的发展变化上,走着与祖国大陆不同的路,出现了许多有台湾特色的作品,填补了内地“鲁迅走在金光大道上”时代的空白,与此同时出现了不少大陆读者难以理解的现象。对于这样一个蕴含着丰富宝藏的台湾文坛,尽管两岸学者在深入挖矿,但总有遗珠之憾,像本书中所写台湾的《“大陆文学”》、台湾的《“日本文学”》、《查禁张道藩的歌词》、《张腔胡调》、《两报三台》、《朱氏“小说工厂”》、《文化汉奸得奖案》、《胡秋原回应〈红旗〉杂志之诽谤》、《周令飞飞台引发的鲁迅热》、《北钟南叶中李乔》、《后遗民写作》、《“泛绿文学阵营”》、《双陈大战》、《三陈会战》、《余光中向历史“自首”》……便是过去的台湾文学史书未写到或语焉不详的。把这些材料请到“事典”中,不是为了猎奇,也不光是为了增强可读性,而是通过还原历史真相,回到历史现场与昨日对话,以增加此书的历史厚度和学术价值。我力图将史料与史识相结合,可读性与学术性相联结。文字精简诚然必要,但要确保内容的丰富与多姿,尤其是辞条的新颖和科学,释义的完整和准确,以及例证的充分和典型。

一位老友听说我还应一家出版社之约写台港文学教程,另有澳门文学编年史等着完稿,怕我太劳累,便劝我去出国旅行,在欣赏良辰美景中吟诵徐志摩的佳句:

你再不用想什么了,你再没有什么可想的了。

你再不用开口了,你再没有什么话可说的了。

我听了后一笑置之。我不是又古又老的植物人,每天还骑自行车奔走于书店与菜场之间,自信思维还像青年时一样活跃。

鉴于地图上台湾的形状就像红薯,人们常常用红薯或蕃薯作为台湾的代称,因而我这些研究台湾文学的书稿也可以说是“红薯”:它正等着烧烤等着出炉等着上市等着叫卖。生产正忙的我不可能“没有什么话可说”,我想说,愿闻两岸同行的指教和读者的批评,以便有机会再版时让这颗新“红薯”烧烤得更香甜更诱人。