抗逆力视角下青少年挫折心理干预研究

——以灾后青少年为例

朱鲲鹏,舒曙光,陈孔祥

(1.安徽师范大学 社会学院;2.安徽师范大学 政法学院,安徽 芜湖 241000)

抗逆力视角下青少年挫折心理干预研究

——以灾后青少年为例

朱鲲鹏1,舒曙光1,陈孔祥2

(1.安徽师范大学 社会学院;2.安徽师范大学 政法学院,安徽 芜湖 241000)

青少年挫折心理干预是一个永久性话题,灾后青少年心理干预尤为值得关注,抗逆力理论提供了一个全新的心理干预视角,主要体现具体问题具体分析的理念,注重个案的差异性,注重社会支持网络的构建。抗逆力视角下灾后青少年挫折心理干预研究将有助于提高灾后青少年抵抗挫折的能力,有助于灾后青少年心理康复,更有助于青少年自身健康成长。

抗逆力;挫折;心理干预

一、问题的提出与研究设计

心理健康是构建和谐社会的重要基础,随着现代社会压力不断加大,不确定因素以及突发性事件的日益增多,人们的心理创伤日渐突出。创伤(trauma)来自于拉丁文中的“伤口”(wound)一词,它指由外界因素造成的对于身体、心理、精神和与他人关系的严重伤害[1]。造成创伤的原因有很多,其中突发性事件值得关注,因为在风险社会背景下突发性事件时常发生,又由于突发性事件所具有的突然性、难以预料、必然性、严重性以及紧急性五个方面的特征增大了挫折的负面影响。

灾难是突发性事件表现中的一种,现代社会灾难频发,灾难所造成的挫折既是物质上的,也是心理上的。与物质上挫折相比,灾难对人的心理冲击是内在的,所以不为人注意,也常常被人们所忽视,因此,灾后心理干预显得尤为重要,其中,青少年群体心理干预更值得关注。

青少年的全面发展不仅包括身体和生理方面的健康状态,更应该包括心理和社会适应上的完好状态。实际上,青少年作为一个心理上不完全成熟的群体,在灾后承受的心理压力是巨大的,大灾后往往是他们心理疾病的高发期,因此,我们必须正视灾后青少年心理卫生问题,关注灾后青少年挫折心理干预工作。据中国10年减灾委员会2008年公布的数字,我国每年至少有2亿多人口受到不同程度灾难的影响,其中,做好灾后青少年挫折心理干预工作已成为社会全面发展的必然要求。

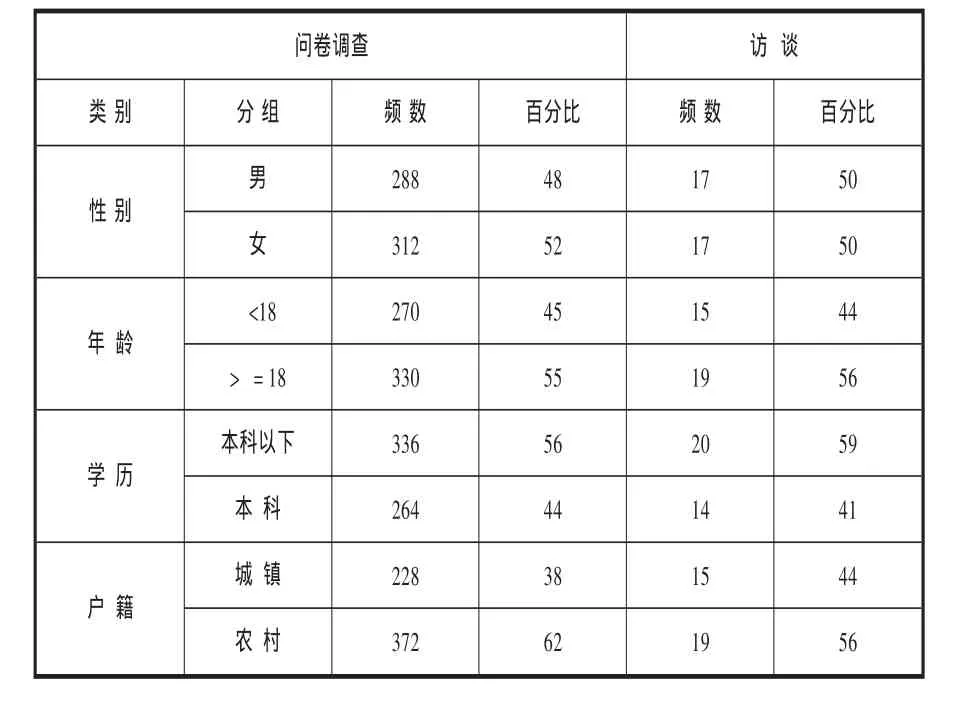

因此,笔者将运用新的理论与视角即抗逆力理论来研究灾后青少年挫折心理,课题组成员主要采用个案研究法、问卷调查法、无结构式访谈法以及文献研究法,于2009年7月深入四川一些灾区对灾后青少年展开调查,发放问卷600份,回收592份,无效问卷8份,调查有效率为98.7%,2009年8月,课题组成员又在安徽省W市深入高校,访谈灾后青少年共34位,调查对象性别、年龄、学历以及户籍情况如下表格:

表1

二、抗逆力理论视角

(一)抗逆力理论综述

“Resilience”(抗逆力)是20世纪50年代以来欧美各国心理学领域的一个热点问题,是针对挫折心理提出的,20世纪80—90年代以来,国内外关于培养青少年抗逆力问题的研究逐渐形成高潮。台湾学者称之为“复原力”,香港学者称之为“抗逆力”、“压弹”,大陆也有学者称之为“心理弹性”、“韧性”。

国内针对抗逆力的研究比较少,主要集中在以下两个方面:一是抗逆力概念基本内涵的阐释。有学者认为,抗逆力在青少年成长过程中存在两面性特点,分为正向抗逆力和负向抗逆力[2]。有学者指出,对青少年抗逆力的理解需要转变观念,从“问题视角”转向“优势视角”[3]。有学者进一步阐释,抗逆力研究从病理心理模式转化为健康心理模式,抗逆力内涵解读从关注问题到关注优势[4]。二是提出青少年抗逆力提高的措施。如从抗逆力视角对“问题青少年”实施干预[5],犯罪少年的抗逆力恢复[6],挫折情境青少年抗逆力的培养[7]。

它是从积极心理学视角挖掘求助者的内在潜能,不再单纯关注问题的负面影响,而是强调人在面对压力、逆境时的潜能激发和自我超越。主要是指一种资源或资产,能引领个人在身处恶劣的环境下,懂得如何处理不利的条件,克服困难,从而适应环境,有所成长。抗逆力是从积极心理学视角挖掘案主的内在潜能,强调人在面对压力、挫折时的潜能激发和自我超越[8]。

(二)抗逆力视角与传统视角的比较

传统青少年挫折心理干预研究主要集中体现在思想政治教育与心理学两个学科视角。思想政治教育视角主要是通过教育这个社会化途径进行挫折心理干预。心理学者认为挫折形成的原因是复杂的,但根本原因在于个体自身的素质。抗逆力视角却不同,主要体现在以下三个方面:

1.对待受挫青少年自我所采取的消极措施态度不同

对待灾后青少年挫折心理干预自我所采取的各项措施中,在传统视角下,肯定受挫青少年所采取的积极措施,否定其消极措施,而抗逆力视角则不同,在肯定积极措施的前提下,并不是一味的否定、摒弃消极措施,而是变“问题视角”为“优势视角”,给予消极措施以客观的评价,理解消极措施产生的原因,客观分析消极措施对提高个体抗逆力的积极意义,不是一味的责备、批评受挫者,从而避免给受挫者带来更大的心理压力。因此,抗逆力视角关注的内容更为全面和广泛。

2.对青少年挫折心理干预理念不同

传统视角下,对青少年挫折心理干预措施过于笼统,更多的是从思想政治教育和心理学视角展开论述,缺少针对性,而抗逆力视角,则更加强调受挫青少年个性差异,强调人与人的不同之处,针对受挫青少年不同气质、性格、能力等个性,树立分类管理指导的思想,从而有效地进行青少年挫折心理干预。抗逆力视角下,强调对青少年挫折心理进行动态干预,抗逆力作为个人的资源或资产不是固定不变的,它需要个体进行持续不断的努力。

3.对青少年挫折心理干预方法不同

抗逆力视角更加注重灾后青少年挫折心理干预网络的构建,主要体现在两个方面:第一个方面,在抗逆力方面受挫青少年具有双重角色身份,一种角色是作为受挫者需要在社会和家庭的帮助下提高抗逆力,是抗逆力提高的被动者;另外一种角色身份是自己要主动去关心家人,安慰家人,提高家人对挫折抗逆力,是抗逆力提高的主动者,这样也就形成家人与青少年本人之间相互关心、相互支持的网络系统。第二个方面,受挫青少年作为个体,其抗逆力的提高需要社会、家庭、学校共同构建网络体系,通过构建的网络体系来提高受挫青少年抗逆力。

三、灾后青少年心理现状

课题组对调查所获得的数据进行整理分析,了解并掌握灾后青少年心理现状。

(一)情绪和认知状况

突发灾难给青少年造成严重的心理伤害,致使很多人产生消极的情绪体验,主要表现为悲伤、焦虑、恐惧、抑郁、愤怒等。灾难的发生会使人的情绪发生重大变化。这种情绪的变化主要体现在内心的痛苦。

对于青少年来说,造成这种痛苦的原因有很多种:从个人层面来看,主要是失去亲人的打击、本人身体的伤残、家庭财物的损毁、家庭环境破坏致使失去住所以及个人和家庭生存困难。

个案1:近来心情很糟糕,心里很难过,时时刻刻担心家里,总是打电话回家询问情况,得知地震震倒了家里的房屋,什么都没有了,连猪圈都被震倒了,家里财产损失很大。

个案2:在知道家乡发生地震之后,我在第一时间给家里打电话,可是当时通信全部中断,家里的电话根本拨不通,我就一直打,不停地打,给家人打,给所有能联系上的亲戚朋友打,后来终于与我家的邻居取得联系,从他口中获知我的家人都平安无事,我悬着的心才有了着落。

从社会层面来看,主要是国家和集体财物的损毁、社会秩序的混乱等等,又进一步加重青少年的心理痛苦。

个案3:地震发生时我在镇上的一个超市门口,突然感到一阵地动山摇,并听到地下传来很恐怖的巨大响声,我根本站不稳,有人从超市里冲出来,也有人尖叫的声音,街上顿时全乱了,没过多久便看到眼前的楼房开始摇摆倾斜,我害怕极了,感觉天都要塌下来了。

同时,灾害导致的心理痛苦也可能引发其他情绪的产生。因为有痛苦才会有对于灾害再次发生的恐惧心理,才会有忧愁、愤恨、郁闷的情绪产生。

个案4:地震的当天晚上我们谁都不敢睡,即使在空旷的地方,都担心地震再次发生了,我家房子没有被震坏,但是我们家人不敢进屋拿东西,更不要说晚上睡在里面了,后来住进帐篷里感觉稍微好点,可也经常提心吊胆的,睡觉时常被吓醒。

灾难之后,受灾者往往由于心理受到伤害而导致逻辑判断上的偏离,用这种思想去解释所有的事件,因此认知结果产生偏差。青少年往往由于认知偏差产生失落感,对前途丧失信心,对学习、工作丧失兴趣,并有某些生理功能的丧失。青少年在认知方面出现偏差可以归纳为:注意力不集中、思考和理解困难,对学习、工作和生活丧失兴趣。

个案5:地震之后,感觉很恐惧,很忧郁,感觉做什么事都没劲,做什么事都没有意义,因为任何努力在灾难面前太微不足道了,努力也等于白费,什么学习呀、工作呀都没有意义,所以,没什么食欲,看这个也不想吃,看那个也不想吃,体重自然下降,现在瘦了很多。

通过问卷调查,灾后青少年消极情绪体验的占有率情况如下,98%的青少年均有悲伤的情绪,存在焦虑情绪的青少年占79%,有恐惧情绪的占56%,26%青少年有一定程度的抑郁表现,另外,15%的还有易愤怒的倾向。

(二)行为和适应状况

人们欲使自己的情绪平静下来,需要对内心世界进行一系列的“处理”,这种处理过程叫做“适应”过程。

灾难之后,青少年也要经历“适应”过程,在这个过程中必须做好两个方面:一是“外在适应”,即是人与人之间协调合作,能妥善地处理社会关系;二是“内在适应”,是自我内在价值和生活目标相一致,是自我实现、自我创造的欲望和自尊心、幸福感得到满足。对于人格比较健全的青少年,能够走向适应之路,然而人格脆弱的会走向不适应之路。

灾后青少年产生心理不适应问题严重的主要表现为失范行为、越轨行为和少数犯罪行为,大多数灾后青少年一般行为上会出现一些异常,如存在很多下意识行为、坐立不安、举止僵硬、暴饮暴食,强迫等等,造成这些不适应问题的原因主要分为自我和环境两个方面,然而对于青少年不适应现象的产生,其环境原因不是主要的,个人的性格、行为、适应机制等内在因素发挥很大的作用。

个案6:经历地震后,总有一种感觉,担心地震再次发生,稍微有一点震动,都感到恐惧,所以坐也不是,站也不是,都害怕进帐篷,总是从帐篷中跑出来,晚上梦中都有这种感觉,寝食难安。

通过问卷分析发现灾后青少年行为和适应方面存在有下意识动作的占68%,坐立不安的有83%,举止僵硬的有16%,然而24%的有暴饮暴食的倾向,还有13%的青少年有强迫表现。

(三)个人精神状况

灾难中幸存者在心理上承受着很沉重的压力,如果得不到及时治疗,就会造成精神异常反应。灾后青少年精神异常症状表现为:

1.对灾难场景的不时回忆,严重的可能只要一合上眼就仿佛能看到灾难的当时场景,这种精神异常经常会出现噩梦,并且难以入睡或者睡眠状态不好,平时显得易怒、注意力不集中,也会出现与灾难之前不一样的举动。

个案7:地震后我从来没有睡好过一次觉,只要闭上眼睛就感觉大地好像在摇晃,即使是困得受不了睡着了也经常会被惊醒了,做梦都是地震时的场景。晚上睡不好觉白天自然就没有精神,干什么事都是心不在焉的,整个人跟以前差别好大,不仅是我,同学、朋友都有和我一样的经历和感受。

2.青少年在灾后有意无意地避免去接触和灾难有关的人或事,例如努力避免会勾起灾难伤害回忆的活动、地方或者人员,有疏离感并且对他人表现出疏远的态度情绪,在与他人交往过程中有过度的警惕心理,精神萎靡。

个案8:地震后相当长一段时间,我不能够集中精神学习,整天都在想人的渺小,在自然灾害面前是那么的脆弱和不堪一击,不管你是什么人物、做过什么杰出的贡献,地震都会无情地将你带走,真的不想去想几天前还在一起玩的好朋友就这么没了。

调查资料显示,在被调查的青少年中有91%作噩梦,有95%难以入睡,在平时注意力不集中占83%,另外37%的青少年有过度的警惕心理倾向。

四、抗逆力视角下灾后青少年挫折心理干预措施

(一)构建抗逆力网络资源

抗逆力网络资源是灾后青少年挫折心理恢复的有力支持,这种挫折心理支持网络的构建有助于灾后青少年挫折心理的恢复和提高,有助于灾后青少年健康成长。构建抗逆力网络资源主要是通过建立社会、学校、社区以及家庭四方联动机制。

整个网络的构建最核心的是社会整个层面,通过社会层面去塑造整体的救灾文化氛围。第一,需要构建良好的灾民文化。现代社会风险较多,突发性事件频繁发生,如灾难。每逢灾难必有灾民,由灾民组成的灾区会形成灾民文化,灾民文化具有积极与消极两面性,这种灾民文化与灾后青少年抗逆力培养相互影响。良好的灾民文化有助于灾后青少年抗逆力的提高,有助于帮助灾后青少年恢复挫折心理,从而有利于创建和谐灾区,加快灾区重建步伐,实现灾区良性运行与协调发展。良好的灾民文化是积极健康向上的,是乐观的心态,是百折不挠的精神,是敢于面对灾难、敢于战胜灾难的信心,是团结一致、众志成城的决心。第二,需要构建社会多方支持体系。灾难发生后,需要整个社会去关心、关注和支持灾区恢复重建工作,需要发挥一方有难,八方支援的精神,从国外到国内,从国家到人民,从政府到老百姓,从非灾区到灾区,从物质到精神,社会的方方面面都要给予灾区人民更多的帮助。这种整体文化氛围的塑造同样需要学校与社区的积极参与,从而更有助于加快灾后青少年挫折心理的恢复速度。

个案8:灾后,除了米、面之外,当地政府还给予了一些补助,学校是以助学金形式给予受灾家庭一些帮助,我们自己可以申请助学金,由学校发放给受灾同学。

个案9:因为高考快来临,高考重于一切,当时更多的关注高考;老师上课时经常鼓励同学们振作精神,迎接高考,课后也经常找同学聊天,帮助他们抵御挫折,让他们尽快摆脱地震对他们的影响,全身心的投入到学习中去;平时同学们在一起经常开玩笑,互相鼓励,经常和好朋友聊天。在同学、老师等的帮助下,自己能够慢慢走出地震带来的消极情绪。

整个网络的构建最微观的是家庭这个层面,家庭在青少年社会化过程中发挥着重要的作用,是青少年社会化的第一课堂,同样,灾后青少年挫折心理干预中,我们仍然突出强调家庭的地位与作用。

个案10:地震以后,我总是担心家里,寝食难安,我常打电话回家,父母就告诉我家中没事,让我不要担心。他们想要我安心读书,每次听见父母这么说,我就稍微放心点。

个案11:我父亲经历了几次大地震,如唐山大地震,甘肃省发生的地震等,所以这次地震对其影响并不是非常大。我经常和父亲谈地震的事儿,感觉父亲很坦然。父亲的态度是只要人没事儿就行,房子坏了可以再盖。父亲的乐观态度深深感染了我。

(二)针对不同气质类型分类干预

灾后青少年挫折心理干预还应该针对青少年本人不同的气质类型进行。气质是以个体心理活动的强度、速度、灵活性与指向性等方面表现出来的稳定的心理动力特征,个人的气质一般可以划分为胆汁质、多血质、粘液质和抑郁质四种[9],每一种气质类型都有自己的缺点与优点,访谈中,课题组发现抑郁质气质类型的青少年在现实生活中常常会为一些微不足道的小事而引起情绪上的波动,极少表露自己的情感,内心体验相当深刻,喜欢独处,交往拘束,兴趣爱好少,性格孤僻。当他们遭遇突发性灾难时,心理上会产生强大的震撼,内心的痛苦是难于言表的,常常更多的是内心的自我体验,对于这类灾后青少年就可以运用疏导疗法,让他将心中的不快尽情的宣泄出来,通过游戏将其融入到群体中,与群体充分接触和交流,以避免心理疾病的产生,同时,客观评价与理解他所采取的一切应激措施,帮助他们克服气质方面的缺点,发挥气质优点,以促其抗逆力提高。

(三)充分利用归因理论进行干预

美国学者海德和维纳将人们行为的原因归结为四个维度,即内因与外因,稳定与不稳定[10],同时还指出归因具有动机作用,因此,可以利用归因来提高灾后青少年心理的抗逆力。如,灾后青少年面对家庭成员因灾难而死亡的事件经常将其归结为稳定的内因即作为子女没有关心父母,没有尽到孝道,应该在灾难发生时,保护好自己的父母,想尽一切办法去救他们,亲人的失去使灾后青少年完全陷入了自我的责备当中,容易产生厌世的心理,也容易出现极端行为即用自残的方式来惩罚自己,此时,就必须将这类灾难事件原因归结为稳定的外因即灾难是必然会发生的,是人类无法控制的,受到当代人类认知能力的限制,有些灾难无法准确预测,或者归结于不稳定的内因即自我情绪的波动带来认识的偏差,帮助灾后青少年客观认识和评价灾难,所以,用这些归因方式来减少其痛苦,提高其抗逆力。

(四)针对受灾不同情况进行干预

目前很多高等学校针对灾后青少年所面对的灾难事件都出台了相关的安抚政策,安抚政策的对象范围主要是指因家庭经济损失和家庭人员减少导致生活发生困难的灾后青少年,这种安抚也仅仅停留在给灾难事件的学生一些经济上的补助,但是,这种经济层面的关爱对于灾后青少年来说是远远不够的,还更需要相关管理部门从心理层面及时进行必要的心理辅导。

这种心理辅导要因受灾程度不同而不同,必须做到具体问题具体分析。如“灾难中家庭经济受损”的,这需要心理辅导者帮助灾后青少年客观认识导致经济损失的原因,帮助灾后青少年建立信心,自强自立,克服困难,度过难关,并给予必要的经济补助;“家庭人员在灾难中受伤,需要住院治疗和动手术”的,需要心理辅导者引导灾后青少年相信科学,相信医学技术,帮助他们建立信心;“灾难夺去家庭成员生命的”需要心理辅导者帮助灾后青少年建立敢于面对现实的勇气,引导灾后青少年进行合理宣泄,可以采取哭泣型宣泄、书写性宣泄和运动性宣泄,多和灾后青少年沟通交流,以缓解灾后青少年痛苦的情绪状态;“灾后,家庭成员人际关系不协调”的,需要心理辅导者帮助灾后青少年客观分析问题产生的原因并提出合理化建议,以利于帮助学生改善家庭成员之间的人际关系。

五、结 语

灾后青少年挫折心理干预是一个永久性话题,抗逆力理论为我们提供了一个全新的视角,这种视角不同于以往的传统干预方法,主要体现在抗逆力是具体问题具体分析的理念,注重个案的差异性,注重社会支持网络的构建。抗逆力视角下灾后青少年挫折心理干预研究将有助于提高灾后青少年抵抗挫折的能力,有助于灾后青少年心理的恢复,更有助于青少年自身健康成长。

[1]李原.创伤修复之路——韧性的心理机制与干预策略[J].社会心理学研究,2008(2).

[2]范燕宁.抗逆力在青少年成长过程中的两面性特点[J].中国青年研究,2006(11).

[3]田国秀.从抗逆力视角对“问题青少年”实施干预[J].中国青年研究,2006(11).

[4]沈之菲.青少年抗逆力的解读和培养[J].思想理论教育,2008(1).

[5]田国秀.从抗逆力视角对“问题青少年”实施干预[J].中国青年研究,2006(11).

[6]席小华.犯罪少年抗逆力的恢复 [J].中国青年研究,2006(11).

[7]孙召路.挫折情境中青少年抗逆力的培育[J].青年探索,2007(06).

[8]Markstrom C.A,Marshall,S.K,&Tryon,R.J.Resiliency,social support,and coping in rural low-income Appalachian adolescents from two racial groups[J].Journal of Adolescence,2000(23):693-703.

[9]朱永新.管理心理学 [M].北京:高等教育出版社,2002:113-114.

[10]沙莲香.社会心理学[M].北京:中国人民大学出版社,2006:137—140.

G448

A

1003-2134(2010)05-0166-04

2010-05-28

朱鲲鹏(1979-),男,安徽安庆人,安徽师范大学社会学院讲师;舒曙光(1987-),男,安徽霍山人,安徽师范大学社会学院助教;陈孔祥(1962-),男,安徽巢湖人,安徽师范大学政法学院教授,博士。

安徽省团省委课题“青少年挫折心理干预研究”(37);安徽师范大学青年基金项目“青少年挫折心理干预研究”(2008xqn26)

责任编校 刘正花