蓼大青叶与大青叶的鉴别

我国幅员辽阔,中药品种众多,产区广泛。由于历史上本草文献记载不一、地方用药习惯不同、现代医药学分科过细和医不通药等原因,导致中药应用中存在着品种混乱、名实不符的现象,影响了中药的疗效和信誉。蓼大青叶与大青叶及两种常见的地区习用品在临床中就极易混淆,使用中须加以注意。

蓼大青叶

蓼大青叶又名蓼蓝,来源于蓼科植物蓼蓝的干燥叶。为北方常用中药,北京习用此品种。于6~7月或9~10月分两次采收叶,晒干,或割取茎上部,切段,晒干。蓼大青叶在历代本草中均归属清热药,味苦、性寒,归心、胃经。有清热解毒、凉血消斑的功效,用于温病发热,发斑发疹,肺热喘咳,喉痹,痄腮,丹毒,痈肿。

“蓝”之名始载于《神农本草经》,列为上品。宋《图经本草》载:蓝处处有之,人家疏圃作畦种。至三月、四月生苗,高三二尺许,叶似水蓼,花红白色,实亦若蓼子而大,黑色,五月、六月采实。但可染碧,不堪作淀,此名“蓼蓝”。

原植物为一年生草本,高40~90cm,生多数须根。茎圆形,直立,有分枝,节明显。叶互生,叶柄长0.5~1.5cm;托叶鞘膜质,圆筒状,有缘毛;叶片卵形或椭圆形,长2~8cm,宽1.5~5.5cm,先端钝,基部楔形或圆形,全缘。花序穗状,顶生或腋生,花密集,淡红色;苞片膜质,有纤毛,花被片5,卵圆形;雄蕊6~8,生于花被基部,花丝基部有蜜腺;柱头3裂。瘦果三棱形,褐色,包于宿存花被内。花期7~9月,果期8~10月。

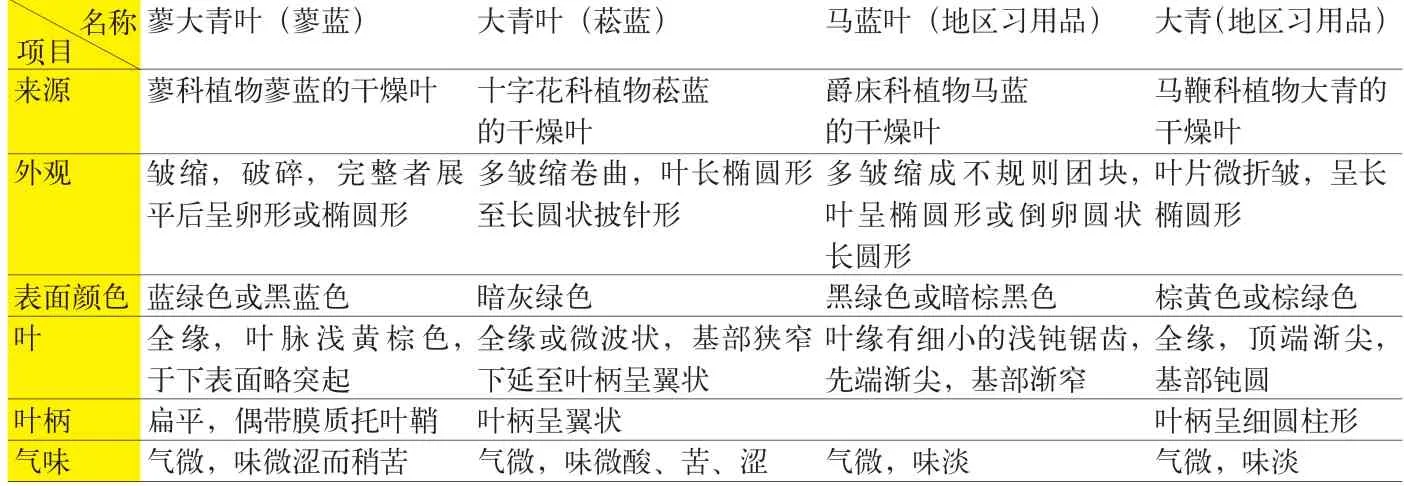

蓼大青叶饮片为不规则的段或碎片。表面蓝绿色或黑蓝色,全缘;叶脉浅黄棕色,于下表面略突起。叶柄扁平,偶见膜质托叶鞘。质脆,气微,味微涩而稍苦。

大青叶

大青叶又名菘蓝,来源于十字花科植物菘蓝的干燥叶。采收季节因各地播种时间不同而异。早春3月播种,秋季采叶;秋季播种,第二年夏季开花前采叶;夏季播种,12月初冬时节采叶,晒干。大青叶也属清热药,有清热解毒,凉血消斑功效,用于温邪入营,高热神昏,发斑发疹,黄疸,热痢,痄腮,喉痹,丹毒,痈肿。

原植物为一年生或二年生草本,植株高40~100cm。主根粗长,长20~50cm,直径1~2.0cm,根皮浅黄棕色或灰白色,茎直立,上部多分枝,光滑,有白粉。叶互生,基生叶较大,有柄,叶长椭圆形至长圆状披针形,长15~30cm,宽3~7cm,全缘或波状,有时有不规则齿裂;茎生叶下部叶较大,往上叶渐小,长3~15cm,宽0.5~3.5cm,先端钝尖,基部耳圆形,半抱茎,全缘。复总状花序,花小,直径0.3~0.5cm;花梗细,长0.5~1.0cm;花萼4,绿色;花瓣4,黄色,倒卵形。长角果长圆形,扁平翅状,有中肋,顶端钝圆或截形,基部渐窄。种子1枚,花期4~5月,果期6月。

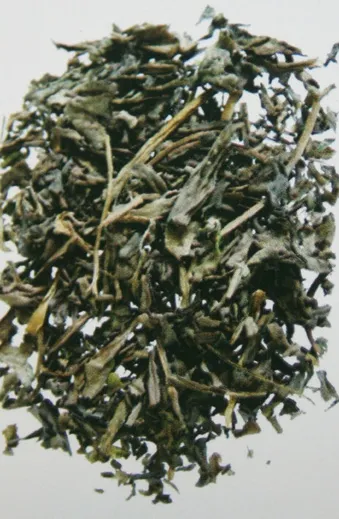

蓼大青叶与大青叶及地区习用品鉴别要点

▲蓼大青叶

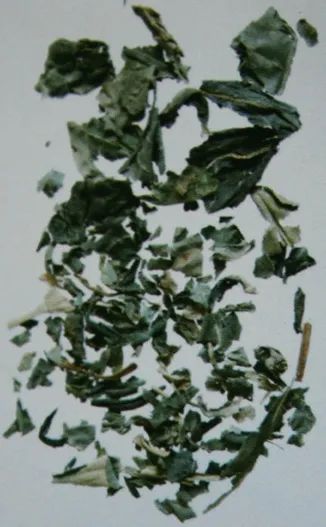

▲大青叶

▲大青

▲马蓝叶

大青叶饮片为不规则的段,多皱缩卷曲。叶的上表面暗灰绿色,全缘或微波状,基部狭窄,下延至叶柄,呈翼状;叶柄淡棕黄色。质脆,气微,味微酸、苦、涩。