中堡岛遗址新石器时代聚落形态与社会结构分析

管小平

中堡岛遗址新石器时代聚落形态与社会结构分析

管小平

依据现有考古资料,分析中堡岛遗址所反映的新石器时代聚落形态与社会结构。中堡岛遗址存在居住区、墓葬区及祭祀活动区等不同功能区域的规划,应该是一个较完整的聚落体系。中堡岛聚落在该时期贫富分化不明显,但已经存在,当时社会结构似已成熟。

中堡岛遗址;聚落形态;社会结构;大溪文化;屈家岭文化

聚落考古是指以聚落为单位进行的考古学研究,主要探讨聚落结构与聚落社会的时空变异以及聚落社会同自然环境的关系。聚落考古包含这样几个方面内容:一是单一聚落形态、布局及结构的个案研究;二是同一考古学文化同时期聚落的分布及其相互关系探讨;三是同一考古学文化不同时期或同一谱系不同时代的考古学文化的聚落形态、布局、结构和聚落布局分析;四是不同谱系同一时期诸考古学文化的相互关系,以及这类聚落形态、布局、结构和它们的异同;五是聚落与生态环境的关系[1]。

聚落个案研究是聚落考古的基础。长江三峡地区新石器时代各时期的单个房屋建筑遗址已发现不少,其中已发掘的典型大溪文化和屈家岭文化时期的遗存,只有黄楝树、红花套、肖家屋脊和中堡岛等处聚落相对完整一些。这里选择中堡岛遗址做个案研究,分析该遗址新石器时代晚期的房屋建筑、墓葬以及祭祀等相关遗迹,希望以此管窥当时聚落的形态和社会结构。

一、中堡岛遗址概况

中堡岛遗址位于湖北省宜昌县长江西陵峡中段的心洲上,为该地区新石器时代中晚期(即大溪文化时期到屈家岭文化时期)遗址群的重要组成部分。遗址主要分布于中堡岛的东部、中部和西部。为配合长江葛洲坝和三峡大坝的施工建设,1979年,宜昌地区博物馆与四川大学历史系考古专业师生曾在岛的中部发掘了255m2[2]。1985-1986年国家文物局三峡考古队再次对该遗址进行了大规模发掘[3],此次发掘主要集中在中区和东区以及西区的小范围内,发掘总面积1527m2。根据地层、遗迹的早晚关系,结合所出遗物的整理结果,将中堡岛遗址新石器时代文化划分为5期。到1993年为止,文物部门先后对中堡岛遗址进行了4次大规模的考古发掘,共揭露遗址面积近1万m2。发掘的遗址有房基、灰坑、小沟槽、柱子洞,祭祀设施和墓葬等。下面讨论其中的房屋、祭祀区和墓葬这三个具有典型性和代表性的部分。

二、遗址居住区

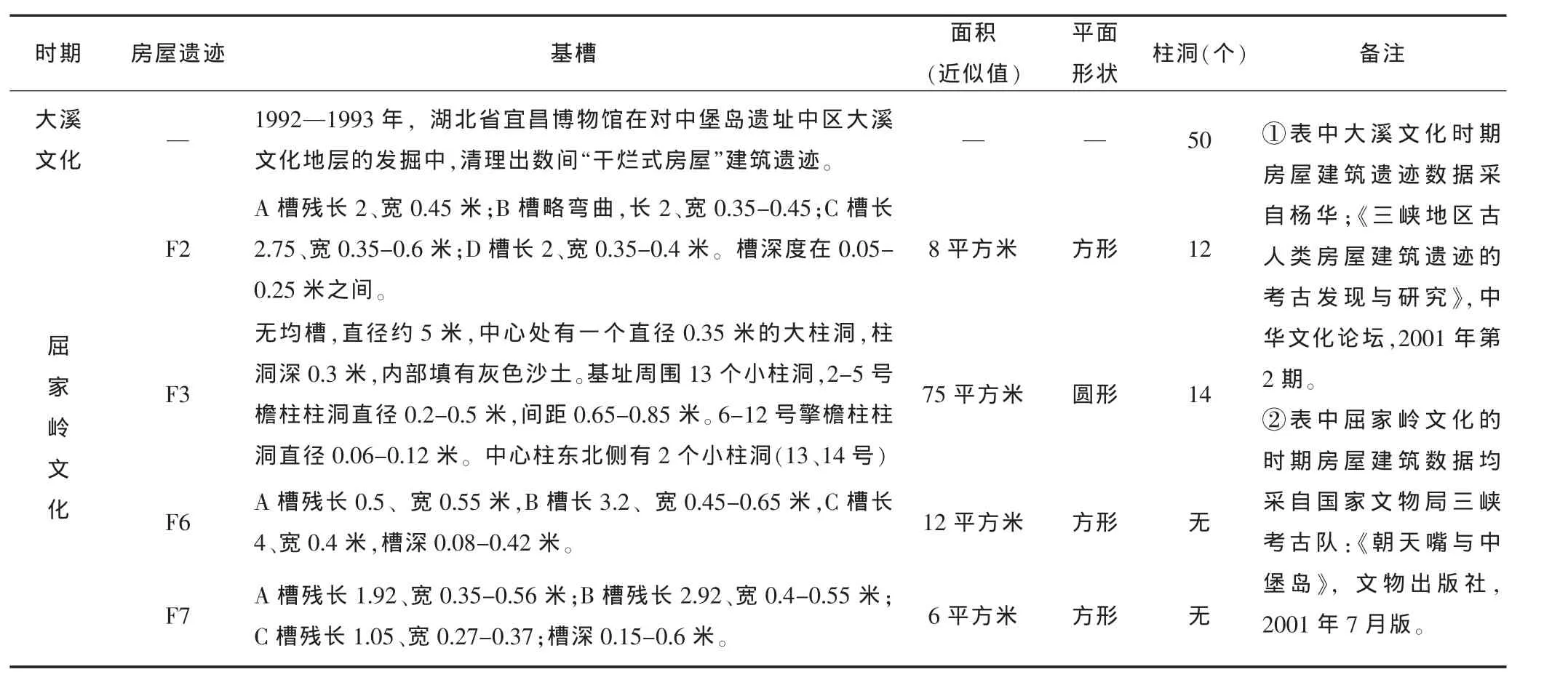

房屋是最复杂又最能反映社会面目的一类遗迹。在不同的自然环境条件下,由于文化传统、居住者的家庭状况和建筑水平等方面的差异,使得房屋住宅的形态各不相同[4]。1992-1993年,湖北省宜昌博物馆在对中堡岛遗址中区大溪文化地层的发掘中,清理出数间“干栏式房屋”建筑遗迹。这种形式的房屋建筑遗迹,多分布于临江边斜坡低端的基岩上,故房基地面一般是一面偏高,一面低下。发掘清理时,在人工凿出的平整的岩石面上,有散落的一层红烧土块。红烧土块有大有小,多是从当时的墙体上遗落下来的[5]。1979-1993年,文物部门对中堡岛遗址的考古发掘中,在大溪文化的堆积层中发现房屋建筑遗迹20余座(见表1)。清理出了大量的当时建筑房屋崩塌下来的红烧土遗迹,同时还发现了当时用于建房址的柱子洞和沟槽遗迹。有的沟段内还发现有经过人工夯筑过的痕迹,在沟槽的外围多有柱子洞。这些在沟槽建筑遗迹附近发现的柱子洞有何用途呢?结合民族学研究资料,有两种解释:其一可能是便于岛上居民出入的门道,其二可能是搭筑的望楼(瞭望哨棚)[6]。部分基槽的槽壁修筑得较整齐,底部凹凸不平。基槽内填有红烧土块,结构较紧密,似经过夯打而成[7]。

表1:中堡岛新石器时代遗址中区房屋建筑遗址(部分)

1985-1986年,国家文物局三峡考古队对该遗址进行的大规模发掘中,发现的房基数量较少,且破坏严重,但数座房基可以看清其基础部分大致的形状。据中堡岛遗址发掘报告[3],中堡岛新石器时代遗址Ⅴ期文化遗存的屈家岭文化地层中,发现房址4座,编号F2、F3、F6、F7,均分布于中区。其中,F2、F6、F7为方形房址,建筑方法是先挖基槽,内填红烧土压实或夯打,发掘仅见基槽和柱洞。F2仅存西半部,东半部破坏殆尽,西端被H15打破。现存5条基槽,平面呈不规则形。发现柱洞12个(北端4个,南端8个)。其中,2、3、6号柱洞在基槽边缘或基槽外。柱洞呈圆形或椭圆形,直径0.14~0.24m,深0.09~0.27m。多数柱洞没有穿透基槽底。柱洞内多填灰黄色土,少数填有松散的红烧土块,填土中不见陶片及础石。就目前残留基址及其柱洞的发布情况来看,房子的结构应为长方形地面式建筑。F6残留平面呈不规则形,因该房址已遭破坏,故房址的整体形状不明。根据残存下来的遗迹现象分析,F6当为长方形,东西为长,南北为宽。F7位于T0503,残留平面呈不规则形。F6、F7均未发现柱洞遗迹。

F3位于T0901,仅存基址的东北部。垫土结构紧密,残存厚度0.05~0.1m。居住面无存,按残余部分推测,房址平面为圆形,直径约5m左右。中心处有一个直径0.53米的大柱洞,柱洞深0.3m,内部填有灰色沙土。基址周围有一周小柱洞,现存13个。2-5号檐柱柱洞直径0.2~0.25m,间距0.65~0.85m。6-12号擎檐柱柱洞,直径0.06~0.12m。中心柱东北侧有2个小柱洞(13、14号),柱洞皆圜底,底部很硬,不见础石,洞深均未超过0.16m。F3为圆形房址,房基由地面铺垫红烧土略经打实而成。可以推测,F3当为数间房屋组合而成的大型房屋建筑,居住者当为同一族系的亲族共同体。

在聚落中区偏东部建立新的居住址 (即F3),是不是当时聚落有扩大化的趋势呢?值得注意的是,1993年11月,在中堡岛遗址西区屈家岭文化的地层中,清理出了大片当时建筑房屋墙体后遗落下来的红烧土块,同时还清理出了部分房屋基址的残存地面。地面较平整,系用红烧土铺垫,厚约0.08~0.15m。从T210发掘的这些遗落下来的红烧土迹现象看,整个红烧土层呈斜坡状堆积,北端(临江处)低,南端高。这些红烧土履盖的面积约100m2。揭开红烧土层后,发现房屋柱洞50余个。这些柱洞皆挖凿在底部基岩上,深度多为0.10~0.35m,个别的深达0.40m,柱洞直径多为0.15~0.25m。因该房屋已被严重破坏,房址的整个布局不甚清楚,估计有好几间房屋[7]。从房屋遗迹来看,红烧土呈斜坡堆积,这处房屋当为半悬空“干栏式”建筑遗迹。建房时,一般是将高处的一端地面先挖掘(凿)整平,然后栽(树)立木柱。木柱栽完后,即用数根木柱由南向北侈出,再将侈出的木柱与整个立柱牢固绑结(或是榫卯结构)在一起,并大致上与南端挖掘(凿)整平的基址保持成一个完整平面。这样,该房屋也就形成了两种建筑形式,南端高处的一半直接在基岩上建筑,为“地面式建筑”,而北端低处的一半建筑即为“悬空式建筑”(亦称“干栏式”)。这种“悬空式建筑”,在长江三峡地区新石器时代遗址中十分流行。现代我国西南一些少数民族中仍流行这种形式的建筑[6]。

1993年国家文物局三峡考古队在宜昌中堡岛遗址发掘时,在聚落遗址的外围清理出了多条沟槽遗迹。这些沟槽皆为人工用石斧(或其它工具)挖凿而成,一般为数条排列,大致呈东西和南北方向。北端的面朝长江,南端的面朝内河,以南端、北端、西端分布的沟漕最多。东端因受长年洪水冲刷已崩塌破坏,不详。发现的沟槽遗迹长短不一,最长者有60m余,宽为0.3~0.5m,深为0.6~1.10m。有的沟段内,发现有经过人工夯筑的痕迹。有的沟漕附近,分布有柱子洞。这些沟槽遗迹,有的压在大溪文化堆积层之下,也有的是压在屈家岭文化堆积层之下。这些沟槽遗迹作何用途?有些学者认为,这些沟槽建筑遗迹应当与当时人们的防护意识有关,或许是用于防卫当时原始部落间的战争冲突(械斗),抑或是用于防御野兽袭击[8]。

由上述可知,中堡岛大溪文化时期的房屋以“干栏式”建筑为主要特色,其房屋形态多样,反映出南方地区多分间房甚至多间长屋的特点。屈家岭文化时期的房屋建筑形式,应有两种:一是在居址较平缓的地方,建筑形式为地面“台式建筑”;二是悬空式的“干栏式”建筑。当时,两者似乎被并存使用。从已经发掘出土的房屋建筑遗迹可以看出,中堡岛遗址大溪文化时期聚落主要分布于中区,而到屈家岭文化时期,在中区偏东部还出现了如F3类型的大型圆形房屋建筑遗迹。除此之外,西区也有大量房屋建筑遗迹发现。由此,是否可以推说,在屈家岭文化时期,中堡岛聚落由处于聚落中心地位的中区向其东部和西区扩展?如果这一推说成立,那么最重要的促成因素就是该时期聚落人口规模的急剧扩大,使得原有聚落建筑已经不能够承担日益增长的人口压力,迫使聚落向周围扩展。此聚落从大溪文化到屈家岭文化时期,房基没有叠压、打破的迹象,晚期还在中区东部和西区增建了一些集聚场所,故可推测该聚落是长期居住的区域,聚落形制没有发生重大变化。极有可能在晚期的时候,人口数量增加,生活繁荣而增建房屋。这种情况表明,此聚落形态得到当时居民的认同,并且可能有意识地长期维护。那么,这种聚落形态和房屋布局可能是刻意设计安排的,隐含有一种制度性的结构。中堡岛遗址屈家岭文化时期房屋的布局,暗示出其可能不属于同一个亲族团体,而是若干个亲族团体共同构成的聚落。此聚落的布局长期没有改变,且得到维护,表明村落族体的凝聚性和制度性较强。每个家庭具有相对的独立性,也表明家庭是基本生产单位和消费单位[9]。

三、祭祀活动场所

随着生产的发展,社会的进步,人们的认识能力不断提高,宗教在人们生活中所占地位越来越重要[10],于是就出现了专门从事宗教信仰和祭祀的场所。这些场所,对于我们了解当时人们的宗教信仰与祭祀活动,提供了重要的依据。

1993年冬,宜昌博物馆文物考古工作者在中堡岛遗址的中区一处约80m2范围内,清理出了23个属于屈家岭文化时期的器物坑。这些器物坑共出土1000余件器物,其中陶器占85%左右,石器和玉器约占15%。出土的玉器较少,有玉磺、玉环、玉镯,形体规整,制作精细,钻孔工艺水平甚高。各坑出土的器物多寡不一,多者达110余件(如9号坑),少者仅10件左右,多分层放置。其分层、存放位置和器物方向、器类以及器物组合等均有规律可循。有的(如5号坑)上层多置高圈足杯,下层多置双腹豆、双腹碗等器物,有的则刚好相反。玉器多置于一侧,石器多置于一起且方向一致。器物多置于坑的西南边。这些规律和特点,都是值得研究的现象。另有个别坑内置一件完整的猪嘴形支座,其上为完整的灰陶高圈足杯,其下亦叠压着高圈足杯,这种不同时代、不同文化性质的器物同出一坑的奇怪现象,更值得重视和研究[11]。据研究,这些器物坑应与当时人们的祭祀有关。也就是说,这些所谓的“器物坑”实际上就是“祭祀坑”,即原始宗族祭祀场所。这与两湖地区同时期城址内多设有祭坛、祭台的资料情况相似。值得注意的是,在中堡岛遗址大溪文化地层中发掘出土了若干带有“刻画符号”的陶片。这些刻画符号,是不是与原始的祭祀活动有关,抑或是原始的文字?还待进一步研究。

三、遗址墓葬区

根据中堡岛遗址发掘报告[3],中堡岛遗址新石器时代墓葬共有12座,除Ⅱ期未发现墓葬外,其他期次均有墓葬发现(见图1)。

图1 中堡岛遗址新石器时代墓葬发掘及分布(图中阴影部分)

在大溪文化遗址中,发现有一长方形土坑墓(M3)。7具人骨架支离破碎,散乱放置,均为男性个体。个体不完整,无随葬品,属于非正常死亡墓葬。可以推说此墓与战争相关,当为部落与部落间为掠夺财富、相互争斗杀戮而死的“乱葬坑”,也是中堡岛部落血族仇杀、原始战争形式的具体反映。在屈家岭文化遗址中发掘的墓葬,均为长方形土坑竖穴墓,以仰身直肢葬和仰身曲肢葬为主。大部分墓葬破坏较为严重,其葬式不明。随葬品大多以陶器或残陶片为主,多寡不均,但数量差别不是很大。大多数墓葬没有随葬品。从已有墓葬资料看(见表2),在屈家岭文化时期,该聚落贫富分化不明显,但社会化分工已经开始。

表2 中堡岛遗址新石器时代墓葬统计(部分)

值得注意的是,1979年,中堡岛大溪文化遗址发掘时,仅在240m2的范围内就清理出土了3644件石器[12]。在西陵峡口不远的宜都红花套大溪文化遗址地层中,也发掘出大量的石制生产工具。据考古发掘资料,它是长江流域出土石器最多的一个遗址[13]。三峡地区大溪文化诸遗址中,不仅发掘出大量的生产工具,同时还发现有专门制作石器的早期作坊遗址,这说明在石器制作方面,社会化的分工已经产生。

四、结语

通过对中堡岛遗址聚落结构及形态功用的考察,可以得知,该遗址存在着居住区、墓葬区及祭祀活动区等不同功能区域的规划,它应该是一个较完整的聚落体系。居住区由大溪文化时期的“干栏式”房屋建筑形式到屈家岭文化时期的“台式建筑”和“干栏建筑”并存形式,由此可以看出,虽然中堡岛新石器时代房址发现不多 (可能存在破坏严重或发掘不充分等原因),但从其分布范围看,聚落的范围已较大溪文化时期有所扩大。从其布局方式看,似乎已经具有中心聚落与附属聚落的初步形态,即散点式。表明该聚落随着时代的更替,逐步走向文明。

祭祀活动在大溪文化时期就已经出现,在屈家岭文化时期规模扩大,形式庞杂。根据目前的发掘材料,中堡岛遗址新石器时代聚落最早的文化层是大溪文化,表明该聚落始建于新石器时代中期。结合整个长江中游地区新石器时代文化发展情况看,屈家岭文化时期是文化最为发达、向外扩张最迅猛的时期,到夏商时期始现衰落,至西周时最后消匿于历史的长河中。当一个聚落处于强盛时期,其内部的矛盾就会逐步加强,两极分化就会愈加明显,其权力往往趋于集中。此时集权力于一身的所谓“族长”就会通过一些方式,以显示或维护他的“神权”,这样祭祀活动就必不可少。在这个时期,出现专门的祭祀活动区就显得正常。在屈家岭文化遗址中发掘的墓葬,大多以仰身直肢葬和仰身曲肢葬的竖穴土坑墓为主,随葬品大多以陶器或残陶片为主,数量多寡差别不是很大,大多数墓葬没有随葬品。说明中堡岛聚落在该时期贫富分化不明显,但已经存在,当时社会结构似已成熟。

中堡岛遗址是长江三峡地区新石器时代中晚期遗址群的典型遗址,具有较强的代表性。中堡岛聚落在生产技术进步、社会结构变化、阶层分化以及礼仪制度等方面的发展,必然为早期文明的诞生提供了动力。

[1]张忠培.聚落考古初论[J].中原文物,1999(1).

[2]湖北省宜昌地区博物馆,四川大学历史系.宜昌中堡岛新石器时代遗址[J].考古学报,1987(1).

[3]国家文物局三峡考古队.朝天嘴与中堡岛[M].文物出版社,2001.

[4]严文明.聚落考古与史前社会研究[J].文物,1997(6).

[5]三峡坝区考古取得丰收成果.[N].中国文物报,1994-02-20(A1).

[6]杨华.三峡远古时代考古文化[M].重庆:重庆出版社,2007.

[7]杨华.三峡地区古人类房屋建筑遗迹的考古发现与研究[J].北京:中华文化论坛,2001(2).

[8]杨华.从考古资料寻找长江三峡地区新石器时代城址遗迹的新线索[J].重庆师范学院学报:哲学社会科学版,2000(1).

[9]长江流域规划办公室考古队河南分队.河南淅川黄楝树遗址发掘报告[J].华夏考古,1990(3).

[10]王巍.聚落形态研究与中华文明探源[J].文物,2006(5).

[11]卢德佩.湖北宜昌中堡岛发现原始社会群体器物坑[J].江汉考古,1994(4).

[12]卢德佩.谈中堡岛大溪文化遗址石器的特点及工艺[C]//武汉大学学报编辑部.湖北省考古学会论文集(一),1987.

[13]张绪球.长江中游新石器时代文化概论[M].武汉:湖北科学技术出版社,1992.

K871.13

A

1673-1999(2010)07-0141-04

管小平(1985-),男,甘肃陇西人,重庆师范大学(重庆400047)历史文博学院硕士研究生,研究方向为博物馆学及文物保护。

2009-11-30

——关于大溪老街历史与现状的调查报告