江苏三大板块相对效率分析及对盐城的启示

朱 杰 孙建华

(盐城市统计局,江苏 224005)

江苏三大板块相对效率分析及对盐城的启示

朱 杰 孙建华

(盐城市统计局,江苏 224005)

本文使用DEA方法和指数分析相结合的曼奎斯特(Malmquist)生产效率指数来对江苏省三大板块及盐城全要素生产率11年来动态变化进行实证分析,希望通过新的视角,加深对盐城市近年来发展状况的认识,同时也可得到对盐城发展的一些启示。

相对效率;数据包络分析

在保持投入不断增长的同时,如何稳定地提高经济效率,切实增强经济发展的持续性,已成为经济发展过程中迫切需要解决的第一要务。科学地衡量各地经济发展相对效率状况,并通过效率分析,进而深化对各地的认识,是有效解决这一问题的前提和基础。基于此,本文尝试利用DEA方法和指数分析相结合的曼奎斯特(Malmquist)生产效率指数来对江苏省三大板块及盐城全要素生产率11年来动态变化进行实证分析,希望通过新的视角,加深对盐城市近年来发展状况的认识,同时也可得到发展的一些启示。

一、研究方法与样本选择

(一)数据包络分析(DEA)

数据包络分析法(DEA)最初由Charnes、Cooperand Rhodes(1978)提出,利用线性规划和对偶定理,求出受评估单位的生产前沿,凡落在边界上的DMU称为DEA有效率,其效率值为1;而其他未落在边界上的DMU则称为DEA无效率,其效率值介于0与1之间。据此,可利用线性规划方法求得并计算每一决策单位(DecisionMakingUnits,DMU)的相对效率。

(二)Malmquist生产率指数

分析相对效率时加入“时间”因素,即考虑多期模型,生产技术可能发生变动,如果以某数据期间第一年所评估出的效率值与第二年所评估的效率值进行比较,将会产生偏差。因为其生产前沿不同,没有比较的基准。为了客观衡量技术效率变动、技术变动与全要素生产率的关系,本文使用Malmquist生产率指数。该指数是假设固定规模报酬下所衡量的指数,它可以分解为技术效率变动及技术变动的乘积:

公式(1)中,EC(CRS)代表技术效率变动,测度在时期t到t+1每一个决策单元对生产可能性边界的追赶程度,衡量决策单位是否更靠近当期的生产前沿面进行生产;TC(CRS)代表技术变动,测度技术边界在时期t到t+1之间的移动情况,技术进步所引起的增长效应不仅意味着短期产出水平的提高,而且带来了经济增长的可持续性。若EC(CRS)>1,代表效率改善;EC(CRS)<1,代表效率恶化;如果TC(CRS)>1,代表技术进步;TC(CRS)<1,代表技术退步。

(三)样本选择与投入、产出指标的设定

为研究全省及三板块近年来全要素生产率变动情况,我们搜集整理了江苏省13个省辖市1996-2006年共11年的数据,将地区生产总值(亿元)作为产出指标;将全社会固定资产投资(亿元)、产业人员(万人)作为投入指标。

二、江苏省三板块及盐城的相对效率状况

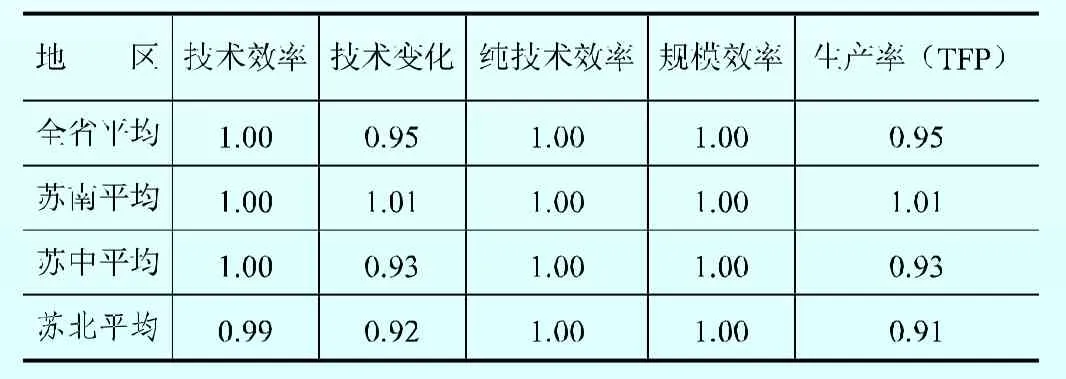

我们运用非参数DEA方法来计算Malmquist指数,Malmquist指数计算内容包括全要素生产率(TFP)以及技术变化和技术效率变化(包括纯技术效率和规模效率的变化)。经测算,1996-2006年江苏省平均及三个板块相对效率状况结果见表1。

表1 江苏省及三板块1996-2006年相对效率表

技术效率值在各板块间显示出略有差异。包括全省平均水平、苏南平均水平、苏中平均水平在生产前沿面上运行;苏北平均水平在1996-2006年间技术效率低于其他板块。苏南、苏中技术效率水平高于苏北是可以理解的。在表1中结果显示出全要素生产率(TFP)在1996-2006年间年平均下降5%。且各板块间差异比较明显:其中苏南板块年均增长1%,苏中板块年均下降7%,苏北板块年均下降9%。由表1可知,导致全要素生产率明显差异的主要原因在于各板块的技术变化上的差异,即差距是技术进步水平不同造成的。

图1显示,1996-2006年江苏省及三板块全要素生产率走势为:苏南在各年度基本高于全省及其他两板块,总体而言每年都有所进步;苏中板块在2000-2001年期间前高于苏北板块,而在其后则与苏北板块呈交错之势,且苏中、苏北板块全要素生产率走势基本低于1。结合各个板块的实际情况,我们认为:苏北相对于其他两个板块,经济增长更多的得力于投资带来的农村剩余劳动力的转移,而苏中剩余劳动力要少于苏北,而技术进步水平又低于苏南,故而全要素生产率变化情况介于苏南和苏北之间。

图11996-2006 年江苏省及三板块全要素生产率走势图

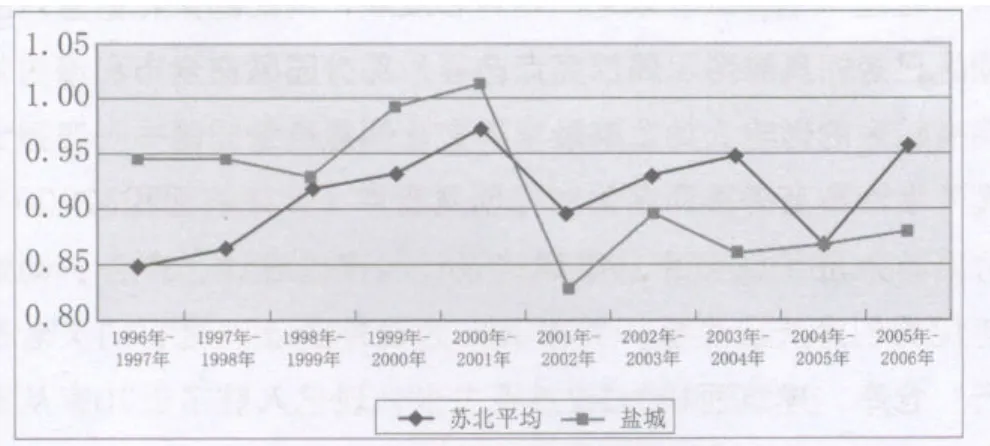

图2显示,1996-2006年苏北板块与盐城全要素生产率走势为:2000-2001年期间盐城均超过苏北平均水平,其后基本低于苏北平均水平。总体而言,11年来盐城全要素生产率在下降。结合盐城实际情况,我们认为:尽管盐城全要素生产率走势在2001年后低于苏北平均水平,但综合盐城经济发展轨迹,这种增长模式在经济起飞阶段有一定的合理性,毕竟盐城相对于其他市有更多的农村剩余劳动力需要转移。

图21996-2006 年苏北板块与盐城全要素生产率走势图

三、盐城的启示

经济增长的本质意义在于人均GDP的增长,只有人均GDP的增长才能体现人民生活水平的提高。作为经济落后地区,在追赶发达地区的进程中,要完成两个过程:第一,剩余劳动力的消化过程;第二,技术进步的追赶过程。对于盐城而言,前期经济增长的过程,主要源于投资建厂消化剩余劳动力。但由于人口结构和投资规模的持续扩大,可以预见近几年传统意义上的剩余劳动力将不再过剩。为此,要从提高经济运行效率入手,切实转变推动经济发展的动力。

1.“又好又快”发展需要注重投入产出的效率。经济发展要实现又好又快地发展,必须关注投入产出的效率比。尽管近年来盐城经济增长质量有所增长,但全要素生产率低于苏北平均水平,与江苏全省平均水平差距在逐渐扩大。究其原因,项目投入与其产生的效益不匹配也是一个重要问题。因此,一方面,不仅要注意抓大项目,更要注重各项目的效益,以项目效益论英雄;另一方面,要注意短期收益与盐城必须付出的长期成本之间的效率比,扭转收入成本不对称的问题,真正做到效益优先。

2.“又好又快”发展需要注重资源的优化配置。多年来,盐城市经济持续较快增长,其动力主要来自于投资推动,但从长远看,要实现经济又好又快发展的最终动力还是要靠人力资本。就现阶段而言,资源优化配置要求固定资产投资与人力资本投资要比例适当,而片面强调前者,实际上很难实现资源优化配置,最终只能落后于他人。我们知道:受过适当教育的农民不会留在农业中;同样,受过良好教育的劳动者不滞留于机会与其能力不平衡的地区和行业也是规律;没有大量可用的本土人才,优质资本也不会青睐盐城,产业结构升级、经济发展方式转变将成为空谈。人才永远是不足的,因而,与物质投资缺乏相比,我们更为缺乏人力资本的投资。政府要在基础教育、在职培训和人民群众健康上花更大的力气,切实投入、科学投入和有效投入,只有这样,才能为经济健康快速发展提供高质量的智力基础。

3.“又好又快”发展需要注意增长与波动的矛盾。盐城市经济要健康快速发展离不开政府部门清晰的激励生产的措施,也离不开社会分工和贸易合作的深化,而后者需要以前者为基础。为何近几年来,盐城市财政收入增幅高于全省平均水平,而前述的全要素生产率差距却在扩大呢?我们认为:政府激励生产最有效的措施就是财税政策的稳定有效性,若无稳定性则无法真正激励生产及其效益。近年来,尽管盐城市财政收入增长速度快,但是否就是代表经济运行质量高,值得推敲。我们可以细看一下近年来财政收入月度之间量的差别以及国地财三家增幅的明显差别。这两种差别中,人为干预因素依稀可见,长此以往,必将扭曲政府的激励生产的措施。为缓解财税收入增长与波动之间的矛盾,建议在政绩考核中,将财税各部门月度收入量的波动作为逆指标列入,促使各地能多一份心力注重经济增长的质量,有利于促进盐城经济又好又快的发展。

(责任编辑:倪进)

10.3969/j.issn.1674-8905.2010.07.001