基于技术、面向素质的高中信息技术课堂实践

胡伟

(江苏省镇江第一中学,江苏镇江212003)

基于技术、面向素质的高中信息技术课堂实践

胡伟

(江苏省镇江第一中学,江苏镇江212003)

高中信息技术课堂教学素质化,一直是信息技术新课程标准颁布以来教师在教学实践中努力追求的目标。文章从课堂实践出发,试图从追求整体性的素质课堂目标、建构专业化的素质课堂体系、孕育渗透性的素质课堂生态等方面探讨素质课堂的实现。

信息技术;素质;课堂教学

高中信息技术新课程标准从颁布实施已有一段时间了,《普通高中信息技术新课程标准》(以下简称《新课标》)的总体目标是提升学生的信息素养。《新课标》提出,学生的信息素养表现在:对信息的获取、加工、管理、表达与交流的能力;对信息及信息活动的过程、方法、结果进行评价的能力;发表观点、交流思想、开展合作并解决学习和生活中实际问题的能力;遵守相关的伦理道德与法律法规,形成与信息社会相适应的价值观和责任感。新课程标准下编写的教材时代气息浓,内容跨度大,伸缩性强,为教师和学生的教学互动留下了很大的空间,为教师自主创新、专业发展提供了更为广阔的空间,同时教师们也感到前所未有的挑战,在教学实施环节也遇到了不少的困难。如何在新课标指导下,运用好教材、实现以培养学生整体素质为目标的素质课堂,仍然是我们每一位信息技术教师面临的一个难题。笔者根据自己对新课标理念的理解,结合教学实践,就如何立足课堂、基于技术、面向素质,上好信息技术课和大家进行探讨。

一、追求整体性的素质课堂目标

高中信息技术课程在义务教育阶段的基础上,以进一步提升学生的信息素养为宗旨,以培养信息时代的合格公民为新课程的基本理念。我们认识到信息素养是整个素质教育的核心要素,并力求将信息素养的培育融入有机联系的教材、认知工具、网络以及各种学习与教学资源的开发之中,以形成人对信息的需求,培养人查找、评估、有效利用、传达和创造各种表征形式信息的能力,并由此拓展对信息本质的认识。但我们也应该认识到信息素养不是素质教育的全部,我们在加强信息素养培养的同时,还应高度关注与信息素养密切相关的“媒体素养”、“计算机素养”、“视觉素养”、“艺术素养”、“数字素养”等,只有全面关注相关素养,站在人的整体素质的高度去认识信息素养,才能全面开发适应知识经济与信息时代需要的人的整体素质。

去年笔者教的一个班,教学时间比较宽裕,学生整体素质也比较高,所以就给他们深化了一下课堂教学要求之外的图片制作软件Photoshop的使用介绍。几节课后,学生已经基本上掌握了一些常用功能的使用,可以对图片进行一些加工和处理了。课上笔者看到一个学生交上来的作品:把一个人的眼睛挪了位置,还在脸上的其他部位也安放了3个眼睛,很有视觉冲击力。就给其他学生看,以期他们能放开思路,大胆创作。谁知道几乎所有的学生都发出惊讶声,一致表示不喜欢,请了几个学生发言,意见基本集中在恶搞、恶心、瞎闹、毫无创意、技术粗糙等评价上,大大出乎笔者的预料。笔者请作者说说想法,作者说:“我就是瞎闹的,胡搞。”笔者追问:“那你瞎闹、胡搞,为什么没有用其他方式呢?”答:“我不知道。”于是,大家哄笑。笔者继续问:“这样恶搞,说明你对这张照片厌恶或者说没有好感,对吗?”答:“是的。”笔者问:“你的目的是想让所有看到这幅照片的人也有厌恶、恶心的感觉对吧?”答:“是的。”笔者就乘势问大家:“那么大家是不是有这个感觉呢?”学生们齐声说:“是的,很厌恶。”又问:“那么这个同学的目的达到了吗?”学生们答:“达到了。”还有的答:“很强烈。”笔者说:“请同学们思考一下,对这幅作品,同学们都很厌恶,但是作者要传达给观众的情绪却很好地传达出来了。那么这到底是不是好作品呢?”学生们纷纷表示赞同。最后,笔者总结道:“好的作品是能够充分表达作者思想或者情绪的,但不一定要表达完全正面的情绪,不能因为揭露了丑,就是作品变丑、作者变丑了。因此我们的创作不能只局限于歌颂美好,表达善意,希望大家好好体会。”

一堂学习图片处理的技术课,最后演变成了技术在艺术中的作用以及艺术审美的研讨课。这样貌似跑偏的课堂却让笔者久久不能忘怀,因为这堂课后,学生交上来的作品内容特别丰富,笔者从中看到了学生灵动的思维、多样的表达,更看到了多元审美价值观在学生心中的萌芽。学生在这节课中懂得的不仅仅是知识,学会的不仅仅是技术,发展的也不仅仅是低层面的素质。笔者相信,他们在这节课上获得的思想震动和价值判断,也许会陪伴他们一生。这也正是我们新课程的价值追求。

二、建构专业化的素质课堂体系

传统课堂教学过分强调认知性目标,知识和技能成为课堂教学关注的中心,知识的价值是首位的,智力、能力、情感、态度等其他方面的价值都是附属的,可有可无的。这种教学在强化知识的同时,从根本上失去了对人的生命存在及其发展的整体关怀,课堂教学因此丧失了素质教育的功能。因此,新课程标准中专门列出了普通高中信息技术课程的总目标,并将其分解为“知识与技能”、“过程与方法”、“情感态度与价值观”三个层面,同时还在各模块内容标准中进行了具体表述。然而,“过程与方法”本身,并不能成为学生发展的目标,最多只能是学习的途径、内容或要求。

新课标的目标明确,要求具体。在课堂教学层面如何实现新课标的要求,是一个值得广大教师深入思考、努力实践的现实问题。高中信息技术课涉及的最为广泛的内容是软件的使用,从技术的层面教会学生使用软件,是最基本的要求。课堂教学如果仅停留在传授知识与技能的层面,教师只要按部就班,一个一个软件的介绍、学生练习就可以了,但这样远远不能满足对学生的素质培养的目的。

在教学中,笔者采用了注重过程性、生成性、开放性的方法,收到了很好的效果。以“图文编辑”为例,具体做法是:让学生对已经掌握的Word、PowerPoint软件的操作方法进行比较,让学生仔细观察异同。学生很快得出结论,无论多复杂的编辑无非是三种情况:增、删、改,而增、删、改又必须遵守先选中再操作的原则,具体操作又分为菜单操作、按钮操作、快捷键操作三种方法,学生把这种原则迁移到其他软件的操作中,对很多没有学过的软件变得“无师自通”。偶尔也有不能“无师自通”的情况,教师可以引导学生学会查看“帮助”菜单,而不是简单直接地教他怎么做。这样一来,教学效率非常高,教师避免了重复而无意义的讲解,学生也有了更多的时间来实践。因为提高了效率,节约了时间,笔者还引导学生思考:现在的编辑方法你觉得还有哪些地方不方便或者有缺陷;如果是你,你有什么改进的方法。要回答这样的问题,学生必须仔细体验实践中的每一个过程,熟悉各种常用的“编辑方法”,甚至还要想象不同的用户在操作中可能遇到的不便,因为只有这样,才能知道操作方法中的不便之处和缺陷。必须弄清“图文编辑”技术的发展历史,以及现代最新的技术状况,结合历史和现实,加上自己的体验,才能对此提出改进的意见。这样一来,原本简单被动的听课就变成了学生主动的探究,学生在探究中掌握了知识和技能,并学会了归纳、总结、迁移,用学生已有的知识建构新的知识。

三、孕育渗透性的素质课堂生态

作为课程标准的信息技术素质目标,是宏观的、上位的、抽象的,如何将之落实分解到每一节课当中,往往是一线教师最为困惑、难以解决的问题,因此就会发生宏观目标在具体课案中频频出现的滑稽现象。这样的素质目标,既不能操作也无法评价,就导致了素质目标的落空、素质培养的虚化。笔者认为不能把素质的培养和平时的课堂教学割裂开来,而应该把素质目标分解细化成一次提问、每一道题目、每一回讨论,融入日常教学的每一个环节,潜移默化,润物无声。教师更应从多元的角度,挖掘生活中、教材里蕴涵的所有素质核心要素,精心设计每一个环节,将素质教育渗透其中,孕育良好的素质课堂生态。

以下是笔者在高一信息技术《因特网信息的检索》一课布置的课堂作业:

(1)了解一下自己姓的来历。并根据自己家的相关信息,对自己家族迁徙情况做一个分析。

(2)对同座位同学的名字的含义进行搜索,然后和该同学核对,看是否正确。

(3)找出上世纪40年代、50年代以及2010年中国大陆的典型姓名(男女各3个)。

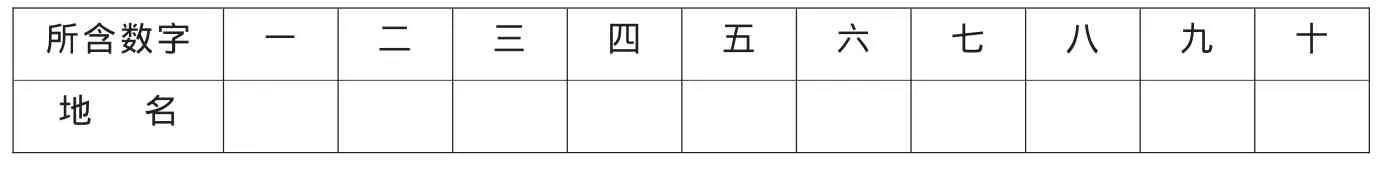

(4)搜索镇江地名,要求所查地名首字要含有如下数字,如“五条街”。(见表1)

表1

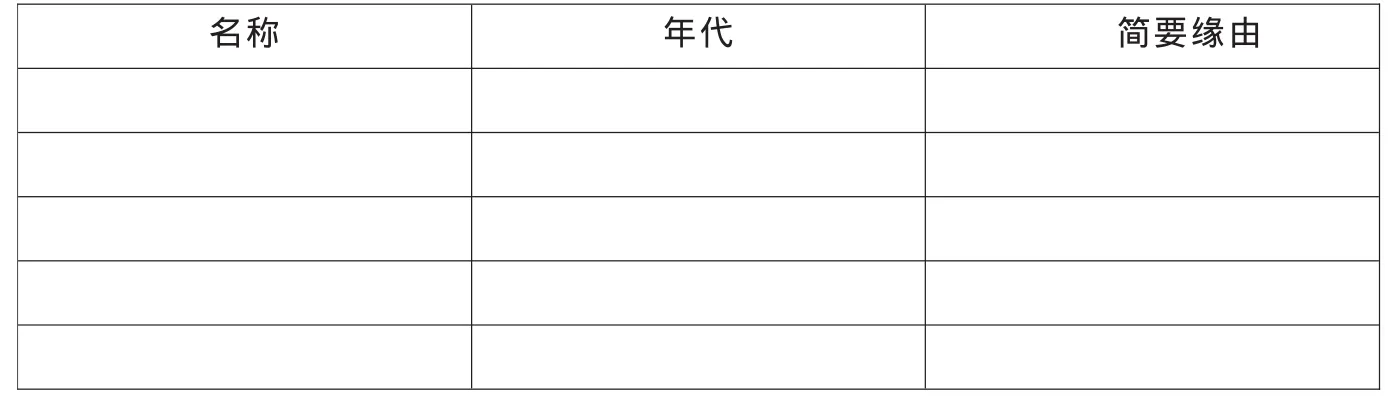

(5)了解一下镇江市名称有哪些变化(用过哪些名字、缘由、年代)。(见表2)

表2

从任务的设计,笔者就考虑了素质教育的预设。本次任务设计目的除了完成因特网信息检索技能型训练之外,在素质训练层面主要基于以下几点考虑:

(1)学生对自己的姓的来历以及自己的家族都会很好奇,容易激发他们的好奇心,从而积极参与。获得答案的过程也是了解祖国文化、了解自己祖先的一个过程,有利于建立学生对国家和家族的认同感。

(2)同座位的两个学生之间互相验证姓名的意义,有助于学生了解姓名对中国人的意义,学会小组合作形成学习共同体,培养学生乐意合作的态度以及培养自我认识智能和人际智能。

(3)对一个时代的典型姓名的查找有利于他们了解姓名的时代性,了解姓名也是了解中国文化的密码。

(4)对自己家乡的地名变迁和一些有趣地名的查找,可以让学生更加了解、热爱自己的家乡。

(5)对所有搜索到的资料的取舍、判断、归纳可以训练学生的逻辑智能。

以上这些都是预设的教育目标,从任务的完成情况来看,基本上达到了。

此外,从学生们交上来的作业中,笔者又发现了几个很有价值的现象,现场给予了点评:

任务一,答案大致有三种情况:第一种把自己查到的所有资料全部不加思考地复制粘贴过来,显得繁复而没有重点。第二种是简单到只有几个字,如姬姓,来自黄帝。第三种是把搜集来的信息经过自己的判断加工,文字在300字左右,文字简洁,内容明确,表述清楚。当笔者把这三种答案,通过多媒体系统展示给学生看时,不用教师说,学生就知道哪种答案质量最高。这时候,笔者讲解信息获取之后对其进行加工处理的重要性,学生体会深刻。

任务二,有的学生只查了同座学生姓名中名的中文含义,就草草了事。有的学生不仅查了同座的姓、名的每一个字、词的含义,还通过姓和名的意义,加上同学的性别,从家长的愿望、纪念意义等可能的方面做了比较、判断,答案详实而有说服力。笔者说:“对于任务要求的不同理解,导致了结果大相径庭。为什么会出现这种情况?其实是‘信息的定位’习惯和能力的差异。”作为概念,“信息的定位”大家都知道,但具体做的时候,有的学生根本不定位,有的学生定位不准确。这就是信息素养问题,需要学生在平时的学习生活中留心、积累,形成良好素养。

任务三,绝大部分学生都查到了一些不同年代的典型姓名,答案也就仅仅止于姓名的罗列。但有一个学生不仅罗列了一些可能的典型姓名,还在每个名字的后面列出了用此名字的人数,以证明他的答案。点评时笔者说:“因为老师没有核实这些数据是否准确,但这位学生的证据意识、数据意识,使他的答案更加严谨,这一点是值得我们学习的,因为这种证据意识对我们未来的学习、工作有着极其重要的影响,是伴随我们一生的重要素质。”

任务四,在教师随机打开5个学生的作业中,居然有3个学生在地名用了楼盘名,大部分学生看到这个现象只是一笑而过。笔者觉得这正是提醒学生面对转瞬即逝的信息时,分析信息的来源、挖掘数据背后的价值的好例子。笔者就问:“这3个同学的答案中出现的楼盘名字,说明什么?”学生们经教师这么一问,有的注意到了,说:“说明现在楼盘的促销宣传厉害。”还有的接着说“由此说明房地产是当前社会的热点话题”。学生后面说的理由未必就是完全正确的,但作为教师,应该提醒学生:任何时候都应该学会分析,有些有价值的信息就藏在看似无用的信息后面,培养他们对信息的敏感。

这是很普通的一次课堂作业以及点评,但当我们用心去思考,认真对待任务设计、作业点评的每一个细节,其中蕴涵的价值已经不是简单地教会操作那么简单。在整个教学过程中,针对课堂上生成的问题,教师还应合理设计问题,引导思考,让学生在探索中得出结论,从而让学生建构起自己的知识体系,形成正确的情感、态度、价值观。如果简单地把概念灌输给学生,表面上似乎一节课的内容更加充实,理论线条也会清晰简洁,但明确、清晰的概念灌输,从某种程度上讲也剥夺了学生对未知世界探讨并体验过程、生成新的知识、形成思维品质的权利。开放对应于封闭,生成对应于预设。教学是预设与生成、封闭与开放的矛盾统一体,凡事预则立,不预则废。对于上述案例,教学过程是有预设的,这是教师在对整个课程有预设基础上的教学安排,但在具体实施过程中也应弹性灵活,鼓励师生在互动中的即兴创造,形成充满生命活力的素质课堂。

综上所述,如果我们能够立足课堂教学、基于技术、面向素质,深刻地理解知识与技能、过程和方法、情感态度与价值观三者的关系,把技术和素质有机地结合在一起,把学生整体素质目标融入课堂教学的每一个环节,坚持不懈,就一定能够实现信息技术教育的总目标,培养出适应时代需要的具有完整人格和全面素质的时代新人。

[1]钟启泉,崔允漷,张华.为了中华民族的复兴,为了每位学生的发展[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[2](美)霍华德·加德纳.多元智能[M].北京:新华出版社,2006.

[3]胡秀琴.走进高中信息技术教学现场[M].北京:首都师范大学出版社,2008.

[4]彭绍东.高中信息技术新课程标准评析[N].中国教育报,2003-7-24(3).

[5]徐建刚.新课程理念下的信息技术教学设计[J].互联网,2008.

(编辑:王天鹏)

G633.67

A

1673-8454(2010)24-0030-04