人工刺槐林更新方式初探*

胡刘学,雷重起

(延安市桥山林业局,陕西黄陵727300)

刺槐根系发达、生长迅速、抗逆性强,是优良的水土保持树种,20世纪60年代初,在桥山林区大面积栽植后,因立地条件限制,树种单一,经济价值低,加之管理粗放、人为破坏严重,林相残败、水保效益下降,急需改造更新。刺槐林改造更新,长期以来均采用皆伐萌芽更新方式,1995~1997年我们对人工刺槐林更新方式进行了研究。

1 自然概况

试验区位于桥山林业局建庄林场观头坡沟坡刺槐林内,采用标准地调查。该刺槐林为1965年营造,林分平均树高12.5 m,胸径11.4 cm,株行距2 m×5 m。林地坡度26°,坡向东南,植被覆盖度90%,土壤为褐土,土层深厚,pH值 7.0~8.3。年平均气温 9.3℃,平均降雨量 677.4 mm,降雨多集中在7~9三个月。

2 研究方法与观测项目

采用互比排列法设置刺槐林改造更新小区,小区位于沟坡地中下部,共设皆伐带状更新方式区(采用1刺2油更新类型,即皆伐后保留一行刺槐根桩,使其萌芽成林,刨挖二行刺槐树桩,栽植油松)、皆伐萌芽更新方式区和对照区(未改造更新区)三种类型小区,总面积670 m2,同时在区内分别设立径流小区、土壤水分测定点(表1)。

3 结果分析

根据观测资料,采用多指标综合比较法进行分析。

3.1 更新方式对林地土壤水分的影响

改造更新方式不同,林地林木数量、林分郁闭度、地被物、土壤理化性质均有差异,土壤含水量有一定变化(见表2)。

从表2可以看出20~150 cm的土层内,土壤含水量3年的平均值以皆伐带状更新方式区为最高,皆伐萌芽更新方式区次之,对照区最低。这是皆伐带状更新方式区,通过对更新带内刨根桩和反坡梯田整地,翻动了土层,降低了土壤容量,增加了孔隙度,在一定程度上改变了土壤的理化性质,提高了土壤蓄水能力。

3.2 更新方式对林地径流泥沙的影响

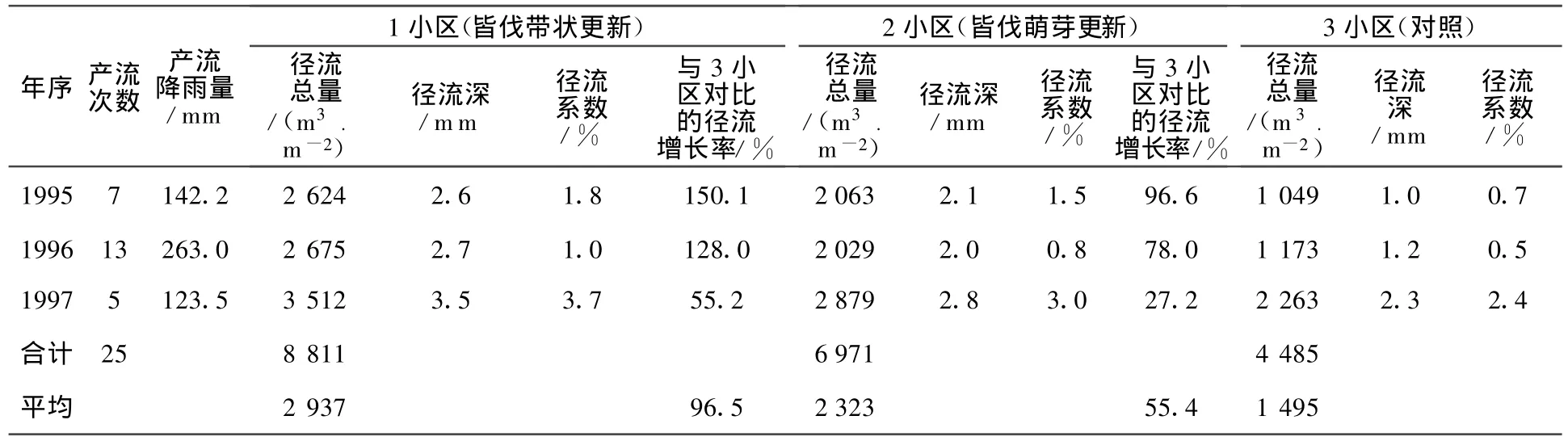

更新方式不同,林地内主要树种的数量、林冠大小、树种组成、植被覆盖度均不相同,故吸收地表径流有一定的差异,在降雨量、降雨强度、降雨时间均相同的条件下,地表径流量见表3。

表1 刺槐林改造更新方式区基本情况

表2 刺槐林改造更新方式林地土壤水分观测

表3 刺槐改造更新方式径流小区径流泥沙观测

从表3看出,单位面积径流量3年平均亦是皆伐带状更新方式区最大,皆伐萌芽更新方式区次之,对照区最小。这是因为皆伐带状更新方式区内的林地更新带通过刨根桩和整地,局部植被受到破坏,枯落物量降低,刺槐数量减小,林冠截留下降,地表径流量增加。皆伐带状更新区比皆伐萌芽更新区和对照区分别增加26.4%和96.5%,皆伐萌芽更新区比对照区增加55.4%。地表单位面积径流量虽然有所增加,但增加的径流量仅为引发土壤侵蚀径流量的40%~60%,没有引发新的土壤侵蚀。随着更新树种的不断生长,树冠扩大,故落物量增加,地表径流量的差异会逐渐缩小。

3.3 更新方式对林地土壤侵蚀量的影响

从表3看出,1995~1997年的3年中,径流小区中共产流25次,每年每次取样测定泥沙含量,由于泥沙含量甚微,难以测定出具体数值,即使在前期存在降雨,又遇大暴雨,从径流之中取样仍难以测出。

4 结论

4.1 沟坡刺槐林改造更新

采用皆伐带状更新方式或萌芽更新方式,林地单位面积产流量均比对照区大,均能改善林地土壤水分条件,特别是皆伐带状更新方式,增加的径流量仅是引发土壤侵蚀径流量的40%~60%,不会引发新的土壤侵蚀,更有利于林木生长。

4.2 皆伐带状更新方式

通过带状更新,既增加了针叶树种,改变了林分结构,使刺槐纯林变为混交林。又发挥了林地生产潜力,强化了水保效益,提高了经济效益,是沟坡人工刺槐林改造更新理想的更新方式。