微格教学:是实验还是实践

陈颖颖,吉 静,丁 琳

(湖北第二师范学院教师素质训练中心,湖北武汉 430205)

微格教学:是实验还是实践

陈颖颖,吉 静,丁 琳

(湖北第二师范学院教师素质训练中心,湖北武汉 430205)

尝试从社会学与哲学的不同角度谈实验与实践的区别与联系,并由此得出微格教学是带有实践性质的实验教学,这样的界定有助于微格教学的开展与管理。

微格教学;实验;实践

引 言

实验和实践,是教学中经常用到的概念。自然科学学习需要学生亲自进实验室进行验证操作的时候,我们开实验课;社会科学或者工程科学学习需要学生走上社会亲自参与并在实际参与中理解理论知识和深化技能操作的时候,我们开实践课。也有些课程和活动,比如微格教学,既像是实验课,要进微格教室开展实验,又像是实践活动,是参与者的创造过程。因此有时候称微格实验教学,有时候又称微格实践,这个时候,概念就混淆了,实验和实践不分。这里所研究的微格教学,特指微格教学过程中在微格教室实施具体教学及其前后的准备、反馈环节。这正是我们在实际教学中经常实施的教学活动。微格教学的开展,究竟是实验,还是实践?首先要搞清楚实验和实践究竟如何区分。

一 实验和实践的区别与联系

关于实验,《当代汉语词典》的定义是:“实验是为验证某种科学理论或假设而从事的某种活动。”其强调实验的验证性;而关于实践,《当代汉语词典》的定义是:“实践是人们改造自然或改造社会的有意识的活动。”这里更强调实践对实践对象的改造。由此可见,从语言的一般意义上来说,实验和实践是有本质区别的,尽管他们带有一些外在的相似性。

然而我们要探讨的微格教学,隶属于教育学科,带有社会学科的性质,那么与之相关的微格实验教学或者微格实践也跟一般自然科学的实验或实践有着本质的区别。《中国大百科全书》(社会学卷)是这样定义社会学的实验的:“实验是社会学研究的基本方法之一。它根据一定的研究假设,实行某项措施或施加某种影响,通过观察、记录、分析,发现和证实变量间或社会现象间的因果关系。”而《中国大百科全书》(哲学卷)是这样定义实践的:“实践是人们能动地改造和探索现实世界的一切社会的客观物质活动。”

首先从分类上可以看出,这里讲的实验属于社会学范畴,实践属于哲学范畴,它们所属的学科性质不同;其次,实验是一种方法,带有一定的重复性,而实践往往具有不可逆性,因为这种能动的改造和探索是很难完全复制的;再次,实验具有很强的验证性,而且是有明确目的并在一定条件控制下的,而实践是在一定目的下,依靠主体发挥其主观能动性的活动,一般不具有验证性,也不具备严格的条件控制。因此,究竟该称之为“微格实验教学”还是“微格实践”,很大程度上取决于微格教学本身的特点。

二 微格教学的特征和过程分析

美国斯坦福大学的艾伦博士等人创立的微格教学,是一种用于培训在职教师或师范生课堂教学技能的方法。整个教学系统是建立在视听基础上的,并以现代教育理论为指导,简化、细分教学,使学生更易掌握。

(一)微格教学过程分析

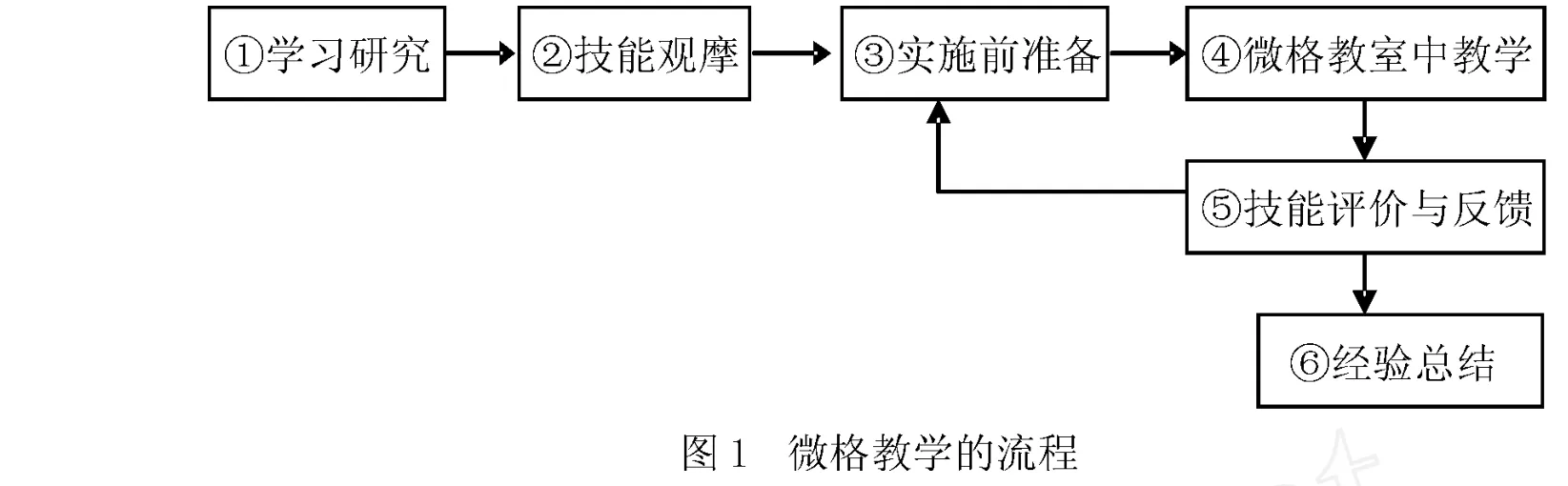

目前对于微格教学的过程,较为一致的流程(如图1所示):

(其中步骤③、④、⑤的循环是自选性质的,不做统一要求。)

分析微格教学自身带有的特点,不难看出由其所引发的实验或实践过程的特征。

(二)微格教学的特征分析

微格教学带有很强目的性。它是以现代教育理论、学科教学论、教育心理学和认识论等学科为理论依据的。这些理论在为微格教学的开展提供理论依据的同时,也限定了微格教学的目标——课堂教学技能训练。因此,微格教学从开始之日起,就带有很强的目的性。从微格教学特点之一的“微”来说,同一个参与者每一次微格教学的任务可能不同,如关于导入的训练和关于提问的训练是不同的训练目标;或者同一个训练目标下,不同参与者的教学结果也不同,如关于课堂教学技能之一的导入训练,就有至少五种以上的方法可供参与者选用。然而参与微格教学的师范生或者在职教师,其一致目标就是通过微格教学训练,提高课堂教学技能。

微格教学带有鲜明的验证性。诚然,微格教学的验证性并不如自然科学实验的验证性那么明显,通过实验可以得出精确的数据进行分析处理。参与者在开展微格教学之前,要先经过一系列基础理论如教学论的学习,获知课堂教学的理论框架和具体方法。然而通过理论学习得来的这些理论和方法,是一种对前人经验的直接获取,并没有完全转化为参与者自身的经验,如果参与者通过一系列实验,按照获得的课堂教学经验开展模拟课堂教学,也就是参与者自身对所学理论和方法进行验证的过程,验证其是否真实有效,具体实施时需要注意到哪些问题等等。这种验证性或许不如自然科学实验那么明显,但是能促进参与者自身对基础理论和方法的融会贯通。

微格教学的实践性显而易见。《人民教育》于1994年开设的微格教学技能讲座中,就有关于“微格教学是一个实践性、操作性极强的教学实践系统”的论述。分析微格教学的全过程,的确带有许多实践活动的特点。

首先,微格教学是参与者带有主观的、感性的活动。基于教学的特质,教学过程不是机械化的生产过程,而是教学人员在一定教学理论指导下能动创造的过程。微格教学的开展正是参与者在理论指导下发挥主观能动性进行创造的过程。

其次,微格教学的参与者是有意识和目的的人,这和实践的主体是有意识有目的的人是一致的。不带有目的和意识的微格教学是毫无意义的,这样的训练或许更容易带来负面效应。在微格教学实际开展的过程中,我们发现,许多事先没有经过基础教学理论学习的参与者,在盲目参与微格教学之前是毫无准备的,在进行微格教学之时的“教学活动”是无章法的,在微格教学的反馈评价阶段得到的收获是“自我感觉良好”,整个过程是在有序步骤指导下杂乱无章的教学活动。

再次,微格教学的手段是前辈积累下来的经验,作为参与者进行微格教学活动的直接方法。这和实践的手段是人创造的工具不谋而合。

最后,微格教学的对象是参与者开展的课堂教学,这和实践的对象是被人接触、改造的客观事物也是相统一的。

上述分析表明,微格教学所具有的强烈目的性是实验和实践都共同具有的特性;它有很强的验证性,具备了实验的基本特性;它也有明显的实践性,具备了实践的基本属性。究竟该如何界定微格教学的具体性质,成了一个见仁见智的问题。

三 研究微格教学属于实验还是实践的实际意义

在实际的学校教学管理活动中,对于实验教学和实践活动的管理是有很大不同的。仅从一般意义上来说,实验教学的管理有严格的教学计划、教学目标和教学步骤,并有一套严谨的评价方法;而实践活动虽也列入教学计划,带有一定的实践目的,但是没有严格的实践步骤,也不存在严谨的评价方法,这样相对宽松的管理也是对教育实践活动的一种促进。

(一)界定微格教学属于实验还是实践,有利于教学管理的开展

对微格教学而言,如将之列为实验教学,就要制定一系列配套的教学计划、教学目标和教学步骤,还要为之制定一套严谨的评价标准;如将之列为实践教学,那么除了制定教学计划和教学目标之外,具体实施要由任课教师和参与者配合进行,带有很强的个人意愿。这样,不论其属于实验还是实践,我们都有了相对明确的管理方法和理论指导,这对实际教学管理活动是一大帮助。

(二)微格教学属于实验还是实践,有利于教学活动的开展

微格教学从诞生之日起,似乎就打上了实践的烙印。传入中国的几十年来,对中国师范教育的发展确实起到了公认的巨大帮助。然而微格教学的实际开展,常常是混乱的、各自为战的。同一个院校的不同教学法教师,所开展的微格教学也各不相同。由于缺乏科学的教学评价,很难对其进行分析指导,难以使之得到质的飞跃和提高。在科学技术尤其是视听技术发展日新月异的今天,微格教学还处于参与者自我锻炼,小组互相讨论,教师点评指导的初级阶段。这一切看似在教学理论的指导下进行,却又未能将教学理论的指导贯穿始终。实际状况常常是:作为微格实践,其实际的实践时间和真实度达不到;作为微格实验,其缺乏严谨的教学活动的基本要素。因此,微格教学的实验或实践性质的区分,对于教学管理和教学活动的开展都有很大的实际意义。

四 微格教学是实践性很强的实验教学

我们认为:微格教学实际上应该是一种带有很强实践性质的实验教学。因为它在具体的实施中,要想达到良好的效果,应当有一系列的管理手段进行调控,如制定教学计划、明确教学目标、确定教学步骤、实施教学评价。真实状态下的微格教学,很多时候都处于各自为战的状态,因为管理手段缺乏,影响了微格教学实际效果的发挥。

在对微格教学能否作为实验教学进行开展和管理之前,我们先看看社会学实验的一般特征。社会学实验与自然科学实验相比,具有其明显的特点:实验者和实验对象相互影响;实验主题是社会现象或人的态度和行为;实验难以控制表现在实验对象和实验情景难以控制。

很明显,实际实施中的微格教学带有上述社会学实验的特点,如:相同的参与者、相同的教学技能训练,最终表现方式没有完全一样的;参与者自身的人文素养和性格等特质也对教学技能训练的结果有直接影响等。而这些特点我们往往将其当作是实践的特点,因为我们会自然而然地认为微格教学是微格实践。诚然,以探索客观世界奥秘或寻觅有效实践活动方式为直接目的的科学试验活动也是实践的基本形式之一,但是这种科学试验活动是带有探索和寻觅性质的,其目的性并不确定。因此仅凭它外在的带有实践性质的特点就划定为实践教学,是对微格教学本身的一种轻视。

把微格教学作为实验教学来看,我们就能清晰明了地对微格实验教学的实施和管理进行设定。从实验教学的开展来看,明确目标,确定范围,实施步骤和结果评价能够对实验教学质量的提高带来有益的帮助。当然具体指标应当以社会学实验的具体特点来定。我们可以将微格教学实验分为基础性实验、创新性实验和设计性实验来开展。

从实验教学管理的角度来看,因为有了清晰明确的定位,自然要与实践活动分开。那么严格按照实验教学的相关管理指标进行具体操作,就能对微格实验教学做到真正意义上的教学管理,达到对人的管理、物的管理和过程的管理。有效的管理更能促进教学质量提高,保证教学正常运行。

结 语

社会学中引入实验方法是在20世纪初期,但是在社会学中真正有效进行实验研究,一直未能普及。微格教学作为师范生和在职教师提高课堂教学训练的一种辅助方法,是将实验方法融合进社会学科的尝试,尽管这种尝试多年来一直是模糊不清的。倘若对微格教学的界定能够得到认同并广泛应用,那么微格实验教学的管理必能更上一层楼,师范生培养和在职教师技能的提高也必将更加切实有效。

[1]马成杰.微格教学的基本特性[J].电化教育研究,1997(4).

[2]张福汉,周文波.高等职业教育培养模式探究[J].民办教育研究,2004(4).

[3]吴志华.周德茂简论微格教学评价标准的建立[J].教育科学,2003(12).

[4]裘大彭,任平.微格教学与教学技能[J].人民教育,1994(1).

(责任编辑:陈 棠)

G 424.1

A

1009-9743(2010)04-0117-04

2010-10-12

陈颖颖(1982-),女,汉族,湖北襄樊人。湖北第二师范学院教师素质训练中心助教。主要研究方向:微格教学管理;吉静(1982-),男,汉族,湖北武汉人。湖北省第二师范学院教师素质训练中心助教。主要研究方向:高等职业教育、多媒体信息处理及通信;丁琳(1984-),女,汉族,湖北公安人。湖北第二师范学院教师素质训练中心助教。主要研究方向:教育经济学。