麦洛维大坝地震仪监测系统的设计与安装

帅永建,何领军

(中国水利水电第七工程局有限公司科研设计院,四川成都 611730)

1 概述

20世纪80年代后,全世界的地震观测进入了"数字时代"。2008年的四川汶川大地震以及2010年的青海玉树地震,更加深了人们对地震知识的掌握和了解。

国家于2004年9月1日正式实施的《地震监测管理条例》第十四条规定了水库大坝等重大工程应该按国家规定设置强震动监测设施,从法律的层面上强调了水库地震监测的重要性。地震若导致水库(特别是堆石坝和拱坝)失事,将导致巨大的灾难发生。因此,迫使科研人员掌握和了解水库诱发地震以及地震对水库的影响,以综合评价水库的安全指标。在地震领域的研究以及地震仪器的研制上,欧美国家有许多较为先进的理念和思路。笔者结合苏丹麦洛维工程中地震仪系统的设计和安装,着重论述了该电站地震监测系统的总体设计思路、设计、实施。

2 地震仪系统的设计

2.1 系统设置

大多数水电工程一般设置一个或多个地震监测仪,并布置在不同的地点,以期获得测点震动的信息(加速度,速度和位移)。

系统布置最基本的三种方法是:

(1)独立式记录地震监测站。

(2)互联式记录地震监测站。

(3)集中式记录地震监测站。

每种方法都具有其优点和缺点,各项目实施的最终地震监测方式应由设计者根据有利于数据读取或判断数据来确定,并考虑相关成本。

2.2 独立式记录地震监测站

少量的地震仪设计采用独立记录监测站。一旦发生振动情况,每个记录仪单独地记录振动发生的时间过程曲线。在每个记录仪都连接到公共时间基准系统上时,才能提供在各个单独记录仪之间准确的相互关系数据。

其布置特点是:一台传感器(加速度计)+一台数据记录仪,仪器间互不相连。

不足之处:在不同的记录仪之间没有公共的触发机制,因此,在网络的不同节点上所记录的振动不可能建立相互关联的关系。

2.3 互联式记录地震监测站

对于多台地震仪系统则选用互联式地震监测站或集中式记录地震监测站并提供公共时间基准。当采用互联式时,在连接方式、数据的流动和可访问性及其造价等方面有较多的选择余地。

如果该测点没有设置网络同步化,那么,它将按照指定的内置触发条件执行地震记录。每个记录仪均可发出输出信号进行局部通讯。某个记录仪故障仅会影响该测点,这样的监测网络的可靠性很高。如果网络出现中断情况,每个记录仪均将作为一个单独的记录仪运行。

布置特点:在监测站点上布置几个配有内置式或外置式传感器的记录仪,用一条屏蔽的电缆将各个记录仪相互连接。为方便起见,可采用外部电缆接线盒。各个测站的连接形式以环形、星形或者网状形式布置,站点之间的距离可达1 km。这样安排对于许多实际工程而言是有利的和较低成本的解决方案。

2.4 集中记录网络

在这种网络中,安装在几个部位的传感器被连接到网络中心,在那里有中央记录设备。集中记录网络要视网络管理多功能性的需要和造价的允许及数据访问的容易性、存贮容量等因素决定。由于计算机系统的介入,系统的管理、调试、资料的处理分析、数据的及时上报等就显得更加容易和便捷。

2.5 地震仪系统设计的注意事项

无论是上述哪种选择,都应该考虑全球定位系统接收器,利用它可以获得准确的实际时间。

通讯电缆或全球移动通信系统调制解调器具有自动拨号功能,并且允许外部访问和通过网络中心进行系统控制,可以使处于千里之外的控制系统及时调阅数据。同时还要考虑系统的供电安全性、绝缘及超压防护。

3 苏丹麦洛维工程地震仪系统的整体布置

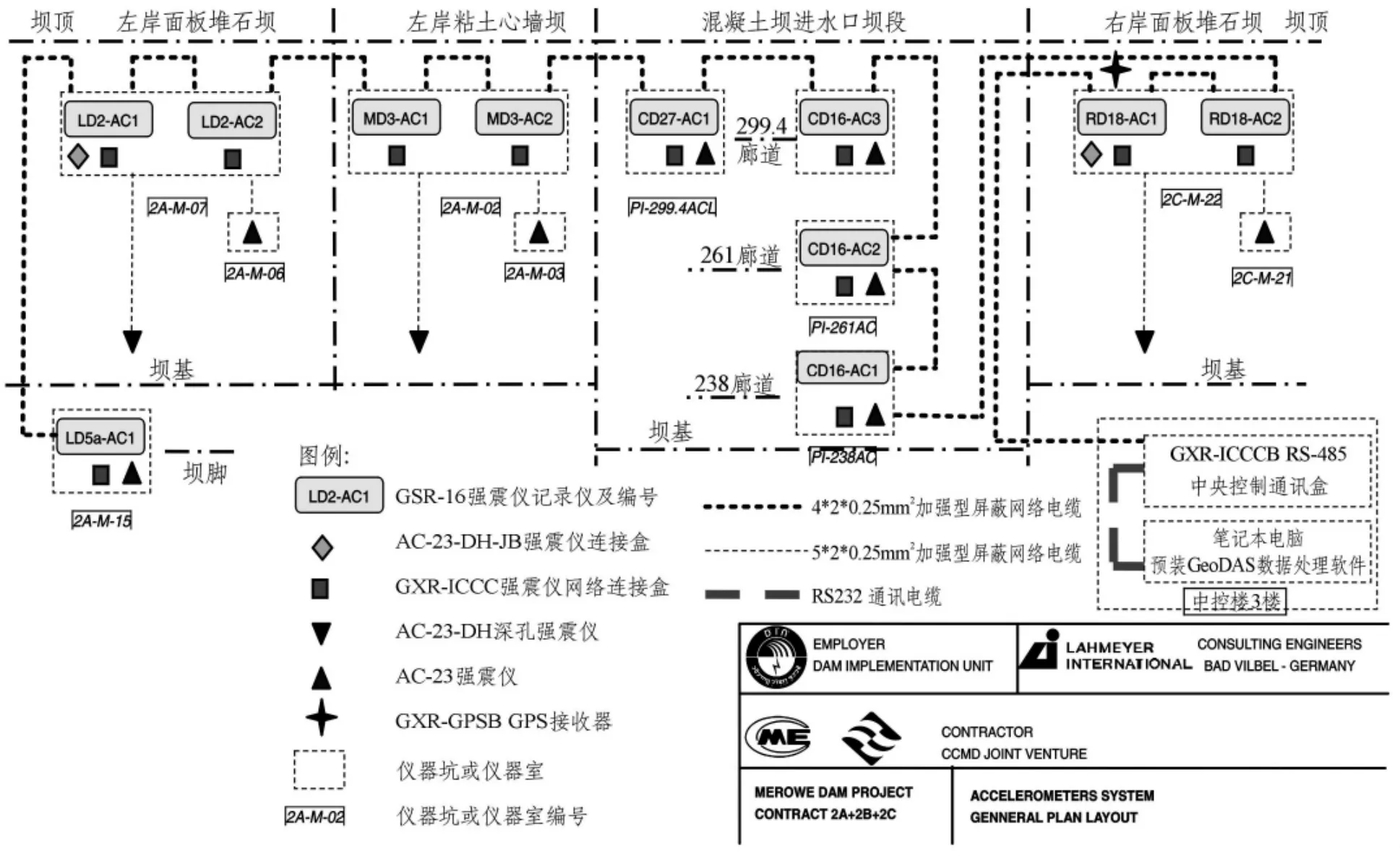

麦洛维水电站地震仪系统采用瑞士GeoSIG产品,选用集中记录网络布置,即公共时间、公共触发、中央控制结构网络,网络通讯模式为RS485,其总体布置见图1。

4 硬件配置

麦洛维工程地震仪监测系统的硬件设备主要包括:三轴加速度计11台、记录仪11台、网络连接盒11个、中央通讯控制盒1台、GPS接收器1台、终端计算机1台及电源。

4.1 三轴加速度计

三轴加速度计安装在基岩或坚固稳定部位,用于采集大坝建筑物震动信号,并将实时的震动信号传输至地震记录仪判断震动加速度物理值。

三轴加速度计主要分:AC-23-DH深孔三轴加速度计和AC-23表面三轴加速度计两种。深孔三轴加速度计主要安装在钻孔或坝体埋管中,钻孔和埋管应深达基岩。首先预埋带导槽的铝合金或PVC管在钻孔或填土中,加速度计和导轮按预定方向达到设计位置和方向。采用水泥灌浆将加速度计锚固到坝体基岩中。

此种安装方式的优点为:在大坝建筑物未成形之前即可安装,通过现场简单配置即可开始对坝基震动的监测,而不必等到坝体建筑物完工。

该传感器的主要技术参数如下:

通道:三通道; 防水IP68,1MPa;

量程:±2g; 频段:0.1~50Hz;

供电:12V; 正常工作温度:-20℃ ~+70℃。

AC-23或AC-23-H表面加速度计安装在大坝基础廊道和坝顶仪器坑中等易于到达的部位,采用铝合金防水盒体,并通过1个锚固螺栓和3个水平调节螺杆安装,可垂直安装在混凝土面,也可水平安装在混凝土基础上。为了获得比较真实的地震参考值,避免施工震动对地震仪监测网络的影响,将其中一台地震仪(LD5A-AC1)安装在距下游坝脚200多m的岩石山体之上,作为地震仪监测网络的参考基准仪器。

4.2 记录仪

麦洛维工程采用GSR-16DC记录仪,配合三轴加速度计,根据预设定的参数评估和记录震动数据。根据类型可分为主机和附机两种。其中设置主记录器1台,用以连接GPS接收器且与其他10台附机同步。

记录仪主要参数如下:

通道:3通道; 动态范围:3×10-5g;

分辨率:16bit; 取样率:100、200、250可选,40%取样率;

存储容量:标准128MB,最大2GB;

供电:12VDC超压保护;

通讯:每台记录仪预留RS232接口,可与计算机现场通讯。

4.3 网络连接盒

网络连接盒用于地震仪RS485网络的中继和通讯,并具有RS485网络超压保护功能,是组成地震仪网络不可缺少的组件。对于CCC网络,每台地震记录仪必须配置一台网络连接盒。

4.4 中央通讯控制盒

中央通讯控制盒用于地震仪集中记录网络的通信控制,一段通过RS232电缆直接与计算机相连,另外一段与强震仪网络中的主记录仪相连。

4.5 GPS 接收器

GPS接收器用于接收GPS信号,同步记录时间并定位,它直接与网络中主记录仪连接。

4.6 终端计算机

终端计算机用于安装通讯控制数据处理分析软件,下载、显示、分析数据。普通计算机即可满足要求。

4.7 电 缆

图1 苏丹麦洛维大坝地震仪系统平面布置示意图

用于地震仪网络的强震仪电缆主要分为两种:传感器电缆和网络通讯电缆。其中传感器电缆采用12芯电缆,屏蔽双绞线加强聚亚安酯护套电缆;通讯电缆采用8芯电缆,屏蔽双绞线加强聚亚安酯护套电缆。

在麦洛维工程中,整个地震仪系统仅网络电缆敷设长度即达3589m。

4.8 电源及防雷、接地

麦洛维工程地震仪系统电源布置采用分布式原则,就近接入大坝永久电源系统,在仪器室和坑中设置短路保护器和超压保护装置,并铺设16 mm2铜芯接地线与大坝接地网连接,避免雷电和静电对仪器造成损坏。

5 软件配置

本工程采用与GSR-16DC记录仪配套的Geo-DAS软件进行仪器的通讯控制、数据的下载、仪器参数的配置和数据的处理分析。该软件一体性较好,界面简洁,可操作性强,人机交互简单易懂。其功能主要有:硬件的通讯、硬件参数的配置、数据下载、数据分析四大模块。

5.1 硬件通讯

该软件硬件通讯操作简单,在硬件参数配置完成后,每台地震仪测站可实现一键连接。各个地震仪信息分列显示在窗口界面上,可直观的查看仪器各项指标状态,并且用户各个操作将立即记录到日志文件中,以便用户追溯操作过程,避免用户错误操作。

5.2 硬件参数配置

打开参数配置选项卡后,相应仪器参数可在此修改,例如:仪器的编号,震动触发阀值等,并且用户可将系统配置文件备份,在系统被错误操作后可将参数配置恢复到正确配置。

5.3 数据下载

任何地震或测试数据将记录在仪器内存中,在登录相应读数仪并通过选择数据下载操作,数据名和相应信息将列表显示,用户可选择一个、多个或者全部数据下载,下载窗口下部将会显示正在下载的数据图形和进程。

5.4 数据查看

用户通过打开该软件相应存储目录下的文件夹,可对地震数据进行显示和查看。每个地震事件中包含了三个方向震动图形和地震事件的详细信息,此图形可直观的查看震波的发展和衰减过程,震动峰值将直接显示并且可查看其他各个时刻的震动数据。震动数据可以以加速度、速度和电压三种形式显示。

5.5 数据处理分析

在具备相应知识后,通过选择下拉菜单中的各种分析类型选项,用户可对地震事件进行分析处理,并可将分析处理后的地震图形保存至用户指定位置,以便日后分析查看。

6 结语

麦络维水电站大坝长9700m,为目前世界之最。该电站地震仪系统从第一台加速度计的安装到系统完全竣工,从硬件到软件进行了长时间的施工期运行和测试,并根据国际工程规范的要求不断的改进和完善。根据工程的需要,通过技术改造,成功的连接了11台强震仪到一个网络,突破了该类型RS485强震仪监测网络最多测站为10台的限制。

截止目前,该强震仪系统运行正常,达到了工程预期设计目的,经长时间运行证明,该系统稳定可靠、灵敏、操作维护简单。系统数据显示和处理界面设计合理,对我国地震监测系统的设计和建设以及相应数据处理软件的研发有一定的参考价值。

[1]茹继平,肖 岩.美国地震工程模拟网系统NEES计划及在我国实现远程协同结构试验的设想[J].建筑结构学报,2003,23(6):91 -94.

[2]李 雷,邓存华,等.地震台站地震图管理系统设计及实现[J].地震地磁观测与研究,2008,29(3):94-99.