阳泉市耕地保护与农业发展研究

陶运平,殷海善,段俊明,李惠斌

(1.山西省农业科学院农业资源综合考察研究所,山西太原030006;2.阳泉市农业局土壤肥料工作站,山西阳泉045000)

土地是重要的生物要素和物质载体,而耕地则是土地中的精华,是最基本的农业生产资料,是人类所需食物的主要源泉,也是国民经济的重要基础。近年来,人口持续增加、耕地持续减少的趋势,对未来我国的粮食安全和可持续发展形成了潜在的巨大威胁。因此,维护耕地数量与质量,对农业可持续发展至关重要。目前,经济发展中的耕地保护问题已成为国内的一个研究热点[1~6]。

阳泉市位于山西省东部,属太行山中段西麓,境内群山割据,是一个典型的山区市,其耕地保护与农业发展存在诸多问题。同时,阳泉市又是全国重要的无烟煤生产基地和能源基地,建设项目占用耕地多,工业建设、城市发展与耕地保护、农业发展之间的矛盾特别尖锐,合理利用土地、切实保护耕地是作为阳泉市可持续发展的首要任务。

本研究通过对阳泉市及其所属各县区的统计资料[7]和实证调查数据进行分析,阐明该市耕地利用的现状,并提出农业发展的措施。

1 阳泉市耕地与农业的基本情况与特征

1.1 地形复杂

阳泉市辖阳泉市郊区、平定县、盂县3个县级行政区及阳泉市区和阳泉矿区,该市地处山西东部以太行山为主体的山地和以沁潞高原为主体的构造高原东部边缘中段。受地质构造的作用和长期水土侵蚀的影响,境内多山、沟壑纵横、支离破碎。地形总的趋势是北高南低、西高东低,为阶梯状地貌,地势落差大,最高点海拔2 018 m,最低点海拔仅345 m;东西两侧为土石山区,中部为低山丘陵,区内山地丘陵连绵起伏,向有“半田半水九分山”之称。全市地形地貌总的构成是山地、丘陵、平原,其面积分别占全市国土总面积的75.5%,14.1%,10.4%。

1.2 耕地数量少

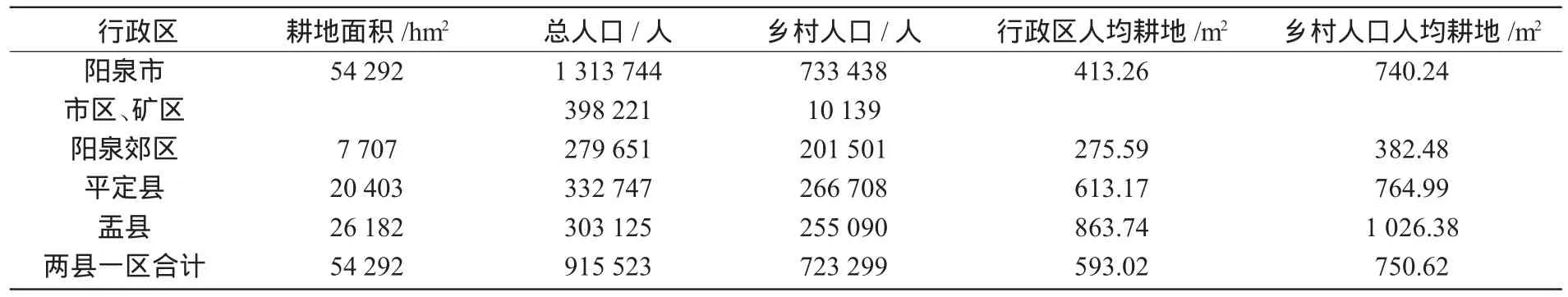

受自然条件影响,阳泉市的土地垦殖率较低。2007年底,阳泉市两县一区(阳泉郊区、平定县、盂县)耕地面积合计为54 292 hm2,仅占阳泉市土地总面积4 570 km2的11.88%,远低于山西省25.5%的平均水平。阳泉市人均耕地数量非常少,全市人均耕地面积为413.26 m2。即使仅考虑两县一区,人均耕地也只有593.02 m2,为山西省人均耕地1 194 m2的49.63%。尤其是阳泉郊区,行政区人均耕地仅275.59 m2(表1)。

表1 2007年阳泉市耕地情况

1.3 耕地质量差

1.3.1 水田少,旱地多 由于山高沟深,阳泉市的耕地质量较差,主要是旱地,其面积为50 282 hm2,占全市耕地面积的92.61%;水田共计4 010 hm2,仅占全市耕地面积的7.39%,其中阳泉郊区的水田比例最大,为11.73%(表2)。阳泉市的耕地基本上无灌溉条件,是典型的旱作农业区。

表2 2007年阳泉市水田旱地分布情况

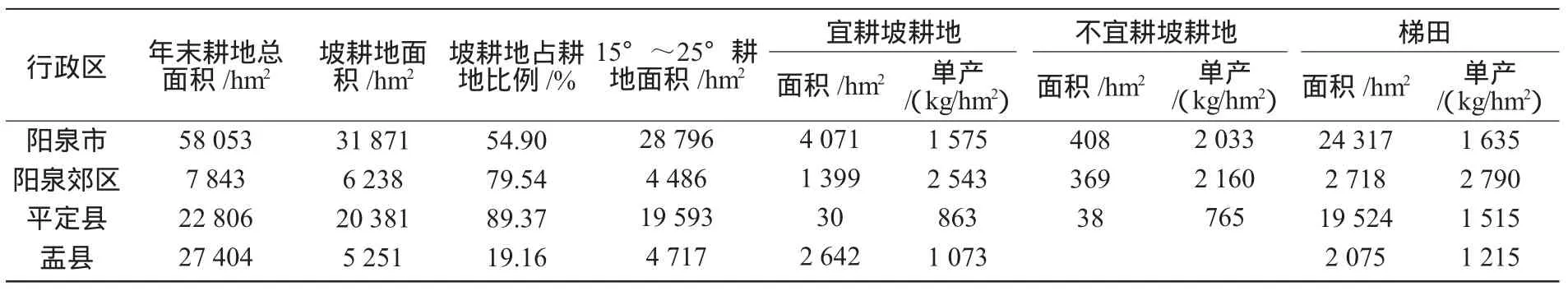

1.3.2 平地、沟川地少,坡耕地多 阳泉市的耕地中,质量好的一、二等地仅占23.91%,中低产田占75%以上;旱地中,质量较好的沟川地只占16%,其余均为梯田和坡耕地。据2004年坡耕地调查结果,阳泉市旱地中有31 871 hm2为坡耕地,占当年耕地总面积的54.90%,且主要是15°以上的坡耕地,部分坡耕地不适宜耕作;还有24 317 hm2为梯田。其中,平定县的坡耕地比例最大,占到耕地面积的89.37%;盂县的坡耕地较少,仅占耕地面积的19.16%(表3)。

表3 2004年阳泉市坡耕地情况

另据2006年的坡耕地调查结果,在大规模退耕还林还草之后,阳泉市仍有15°~25°宜耕坡地4 041 hm2,15°~25°宜耕梯田 5 419 hm2;15°~25°不宜耕坡地 369 hm2;>25°宜耕梯田803 hm2,>25°不宜耕坡地673 hm2,>25°不宜耕梯田 856 hm2,总计12 162 hm2。对于>25°的耕地,应在适当的时机全部退出耕地管理。

1.3.3 生产力水平低 2004年,阳泉市耕地生产力评价结果显示,阳泉市耕地高产田4250 hm2,仅占阳泉市耕地总面积的7.32%;中产田面积为45 530 hm2,占阳泉市耕地总面积的78.43%;低产田8 273 hm2,占阳泉市耕地总面积的14.25%。阳泉市中低产田占耕地总面积的比例高达92.68%,远高于山西省75%的水平,耕地的质量比较差。

1.4 耕地减少速度快

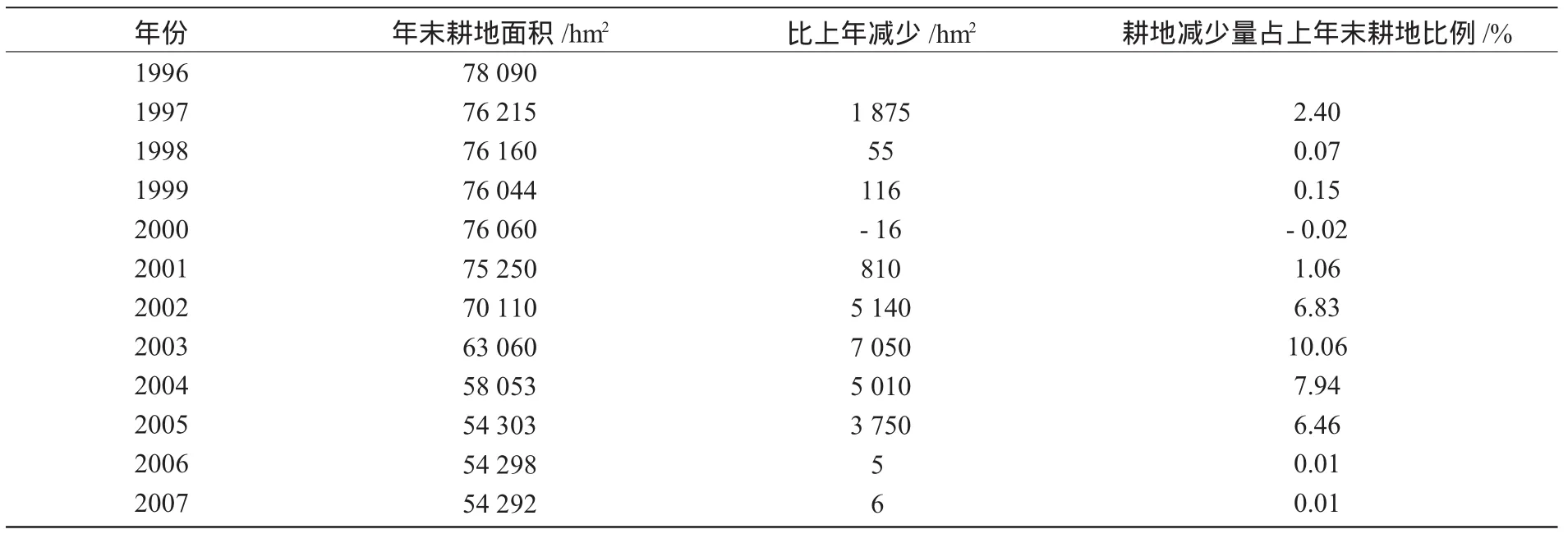

阳泉市是一个工矿业城市,采矿业及其他建设项目占用了大量的耕地,尽管采取了土地开发、整理、复垦等多种措施来增加耕地面积,但阳泉市的耕地保有量总的来说还是日益减少。1949—1990年平均每年减少耕地 330 hm2,1990—1996年年均减少耕地800 hm2。1996年以后,尤其是2001—2005年间,耕地绝对数量减少速度加快,这5年分别比前一年耕地减少810,5 140,7 050,5 010,3 750 hm2,仅 2003 年一年减少的耕地数量就占到2002年耕地总量的10.06%(表4)。减少的耕地多位于平川、城郊周围,质量较高,而补充的耕地多来源于丘陵山区的荒草地和滩涂,质量较差,难以弥补建设占用耕地损失的产量。

表4 1996—2007年阳泉市耕地增减情况

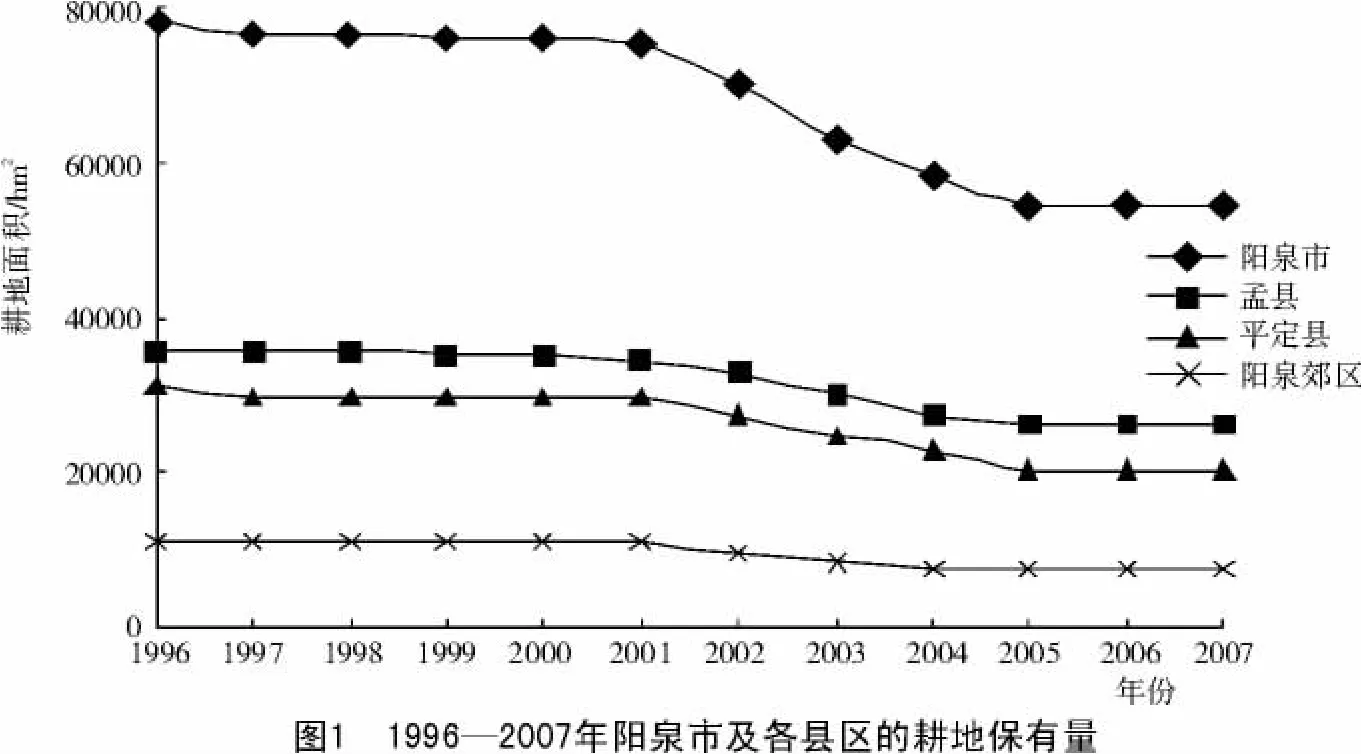

图1反映了1996—2007年阳泉市及各县区每年末耕地资源保有量的情况。耕地减少最主要的原因是建设占用、退耕还林和农业结构调整,另外,因采矿造成的土地塌陷、损毁、污染和水土流失也很严重。

1.5 耕地利用率低

阳泉市耕地利用率不高,主要表现在播种面积少,复种指数低。2000—2004年5年的复种指数均低于100%,加之有部分复播地和设施农业栽培地的因素,说明该市每年有大量的耕地撂荒。复种指数每减少1%,阳泉市就少播种543(2007年)~761 hm2(2000年)。2005—2007年情况有所好转,复种指数略大于100%(100.03%~101.64%)(表5),但仍远低于山西全省的多年平均值112.22%。耕地复种指数与无霜期长短、耕地生态环境等密切相关,反映了耕地的利用程度。阳泉市农作物复种主要是冬小麦收获后夏播杂粮,而该市粮食生产以玉米为主,小麦播种面积很少,又因水热条件的制约和受市场价格的影响,小麦播种面积持续减少,因此复播面积不断降低。阳泉市耕地利用中由于提高复种指数的空间非常有限,首先应把有限的耕地全部耕种起来,坚决消灭撂荒地。

表5 2000—2007年阳泉市耕地利用率

2 阳泉市耕地保护面临的挑战

2.1 耕地占用压力大

阳泉市是一个典型的工矿业城市。该市近年产业发展的基本定位是建设以新型能源、新型材料、铝工业、化学工业、现代服务业和特色农业六大产业为主导的、在国内省内具有较强影响力的新型能源和新型材料工业基地。“十一五”和“十二五”期间,资源型经济转型步伐将加快,将上马一批大型工业项目,重点发展第三产业和高新技术产业,加快铁路公路交通建设,加速人口城镇化和城市建设。所有这些项目都需要以土地为支撑,建设用地需求很大,且大部分得通过占用现有耕地解决,压力极大。根据多方面预测,至2020年各项建设用地还需占用耕地6 000 hm2,约占当地耕地总面积的11.05%。

2.2 人口增长压力大

阳泉市的人口发展趋势是人口增长率逐步下降,但人口总量持续增长,2007年全市人口比2000年增加了40 628人。2000—2007年该市的人口自然增长率一直稳定在5‰以下,2007年仅为3.89‰,这个指标优于全省的平均水平;阳泉市人口数量增加的区域主要是阳泉市城区和阳泉市矿区,2007年与2000年相比,分别增加了6 869和9 483人,这符合产业化发展和人口城镇化的发展规律,符合现代人口集聚的模式。但随着经济发展,阳泉市的人口在相当长的一段时间内还会继续增长。

以2007年人口为基数,根据2000年以来人口自然增长率平均值4.5‰预测,阳泉市2010年总人口将达到133.16万人,2020年总人口将达到139.27万人,比2007年分别增加1.78万和7.90万人。为满足未来新增加人口的生活需求和现有人口生活水平的提高,必然会加大对土地的压力。

2.3 塌陷损毁耕地隐忧大

随着矿产资源的开发,造成了大面积土地的尾矿压占、地表塌陷和耕地损毁。尤其是采矿造成的土地塌陷、水系和局部生态环境的破坏,会严重影响耕地数量和质量。根据阳泉市国土资源局统计,1997—2005年阳泉市因灾损毁废弃耕地共约1 194.4 hm2,平均每年减少132.71 hm2。随着今后采煤数量增加,塌陷毁坏耕地的规模会呈加速的趋势。据预测,至2020年,塌陷损毁等还将导致阳泉市耕地减少1 990 hm2,数目巨大。

2.4 耕地产出率低

阳泉市耕地质量差、农作物种植结构简单,提高耕地利用率的空间极小。阳泉市种植的粮食作物以春玉米为主,2007年春玉米播种面积为44 530 hm2,占到粮食作物总播种面积的80.70%,其他作物合计仅占19.30%。当年春玉米产量达204 449 t,为当地粮食总产量227 285 t的89.95%;当年玉米单产为4 591.26 kg/hm2,这个单产已是2000年以来的最高产量(其他7年分别为 2 143.26,2 329.77,3 291.19,3 049.80,4 274.47,4 104.03,4 106.68 kg/hm2),可见继续大幅增加单产的难度较大,而这个单产还远低于当年山西省全省的春玉米单产水平(5 790.99 kg/hm2),说明阳泉市耕地产出率低。

2.5 耕地开发后备资源不足

阳泉市的耕地后备资源包括未利用的荒草地、滩涂、盐碱地等。根据阳泉市的调查,全市宜耕地后备资源仅有6 800 hm2,其中可开发为优质耕地的仅1 000 hm2左右,可开发面积不大,可开发后备资源较为贫乏。

3 阳泉市耕地保护与农业发展的途径分析

3.1 继续开发耕地后备资源

由于受自然条件限制,加之过去全市曾大搞土地开发整理,较好的后备资源已基本开发,所剩未利用地多属质量差、开发难度大的土地,特别是受地形、水源、交通等条件限制,开发整理需较大投资,且开发出的土地质量较差。即使这样,仍应继续开发耕地,至少要保证占补平衡。

3.2 增加播种率,消灭撂荒地

撂荒地的质量一般优于耕地后备资源,所以,在条件允许时,把所有撂荒的耕地播种起来,使其实现耕地的价值。这相当于增加了有效耕地面积,可以大大缓解社会对耕地的需求。

3.3 提高单产,增加现有耕地的生产能力

如能加强农田水利建设、改造中低产田、加强培肥土壤、提高耕地质量,增加投入、提高耕地集约利用程度,改善农业生产条件,采用新品种、推广高产优质栽培技术,阳泉市的农作物单产仍有提高的空间。则产量的增加相当于增加了耕地面积。

3.4 大力开展土地整理复垦,增加耕地面积

阳泉市长期的矿山开采、尾矿压占等消耗了大量的耕地。有些矿区资源已经耗竭,无继续保留的价值;有些曾经自燃过的矿山,其地面上有大量被毁坏的耕地;有些旧农村居民点被遗弃等等。这些都可整理或复垦成为耕地,这一部分土地往往由于立地条件比较好,所以整理出的耕地质量比较高。

4 阳泉市耕地保护与农业发展的保障措施

作为一种宝贵资源,耕地是经济建设和社会发展的前提,不仅生产农产品,而且也担负着维持和改善生态环境的重任。耕地状况也是我们制定耕地保护政策措施的前提和立足点。为处理好经济发展与耕地保护之间的矛盾,本研究提出了以下解决措施。

4.1 划定保护区,保护现有优质耕地

阳泉市优质耕地少,有灌溉条件的良田更加珍贵,对桃河灌区、娘子关灌区以及郊区蔬菜基地这三区的优质农地,应划定保护区。采用科学的方法监测,建立优质耕地转用许可制度,限制一定范围内的工业项目尤其是采矿项目,保护优质农地不被占用,保护水系不被破坏,保护水土不被污染。

4.2 加强塌陷、灾害破坏耕地的治理

阳泉市通过大规模矿业开采和发展其他工业,已有雄厚的经济积累。2007年,阳泉市农业产值在国民经济中的比重已降至1.5%,现阶段地方政府已经有足够的经济实力用于工业反哺农业,用政府手段建设耕地,增加对土地的投入,治理灾害损毁的土地,增加对毁坏耕地的复垦与重建。

4.3 加强水浇地建设和中低产田改造

阳泉市地表径流资源比较丰富,娘子关镇在建设水浇地上有成功的经验,要继续加强农田水利建设,积极改造中低产田,改善农田生态环境,增加有效灌溉面积,来提高农作物生产水平。平川地区的基本农田将能够适应机械化耕作条件,坡地基本实现梯田化。

4.4 加强农业新技术推广

在种植业中继续推广农业新技术,如采用新品种(玉米新品种、马铃薯脱毒种薯、甘薯良种等)、新型高效肥料、新农业机械、新栽培措施(立体种植、覆盖技术、旱地节水灌溉技术等),使有限的耕地产生最大的经济效益、社会效益和生态效益。

[1] 黄木易,吴次芳,韦仕川.城市化进程中实现耕地总量平衡的博弈分析[J].农村经济,2006(11):22-25.

[2] 李宗尧,杨桂山.安徽沿江地区耕地数量变化特征及其对粮食安全的影响[J].资源科学,2006,28(6):91-96.

[3] 孙强,蔡运龙,王文博.北京耕地流失的时空动态与调控途径研究[J].地理科学进展,2006,25(6):108-117.

[4] 陈百明,杜红亮.试论耕地占用与GDP增长的脱钩研究[J].资源科学,2006,28(5):36-42.

[5] 张虹波,刘黎明.土地资源生态安全研究进展与展望[J].地理科学进展,2006,25(5):11-16.

[6] 陶运平,戴文斌.山西省集约利用土地的问题与对策[J].山西农业科学,2009,37(4):6-9.

[7] 山西省统计局.山西统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1996—2008.